交通事故で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受けることで、後遺症慰謝料を受けとれる可能性があります。

後遺障害等級とは、後遺症の内容によって振り分けられている等級で、1~14級があります(1級の症状がもっとも重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます)。

交通事故で手の指にケガをし、手の指の切断・手の指が動かないといった後遺症が残った場合、次の後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料を受けとれる可能性があります(弁護士の基準)。

- 後遺障害3級:1990万円

- 後遺障害4級:1670万円

- 後遺障害6級:1180万円

- 後遺障害7級:1000万円

- 後遺障害8級:830万円

- 後遺障害9級:690万円

- 後遺障害10級:550万円

- 後遺障害11級:420万円

- 後遺障害12級:290万円

- 後遺障害13級:180万円

- 後遺障害14級:110万円

もっとも、後遺障害認定は必ず受けられるというものではありません。

そこで、後遺障害認定の申請を行う前に、認定要件や認定のポイントなどについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

- 手の指の切断・手の指が動かない場合の後遺慰謝料の相場

- 手の指の切断・手の指が動かない場合の後遺障害等級とその認定基準

- 後遺障害等級の認定を受けるためのポイント

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

手の指が切断・手の指が動かない場合に受けとれる可能性のある後遺症慰謝料の相場とは?

まず、手の指が切断・手の指が動かない場合に受けとれる可能性のある後遺症慰謝料の相場について見ていきましょう。

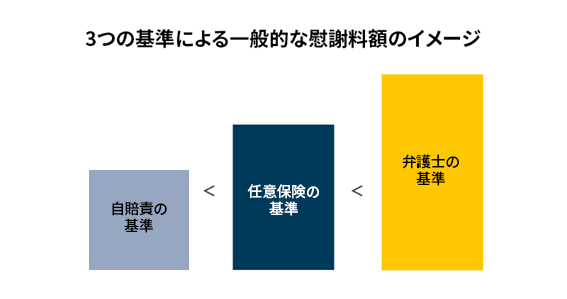

後遺症慰謝料の相場を知るには、まず、後遺症慰謝料の相場を決める3つの基準を知っておく必要があります。

なぜなら、どの基準を使うかで、大きく金額が変わってくるからです。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準は次の3つです。

【慰謝料の3つの算定基準】

- 自賠責の基準:自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準

- 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準

- 弁護士の基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる過去の裁判例を参考にした算定基準

3つの基準を金額の順に並べると、次のようになることが一般的です。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

実際に、手の指が切断・手の指が動かない場合に受けとれる可能性のある後遺症慰謝料(相場)を、自賠責の基準と弁護士の基準で比べてみると、次の表のようになります。

| 等級 | 自賠責基準(※) | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 3級5号 | 861万円 | 1990万円 |

| 4級6号 | 737万円 | 1670万円 |

| 6級8号 | 512万円 | 1180万円 |

| 7級6号・7号 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級3号・4号 | 331万円 | 830万円 |

| 9級12号・13号 | 249万円 | 690万円 |

| 10級7号 | 190万円 | 550万円 |

| 11級8号 | 136万円 | 420万円 |

| 12級9号・10号 | 94万円 | 290万円 |

| 13級6号・7号 | 57万円 | 180万円 |

| 14級6号・7号 | 32万円 | 110万円 |

※2020年4月1日以降に起きた事故の場合

この表のとおり、保険会社が提示する金額よりも、弁護士の基準の方が高額になっていることが分かり、その差は歴然としています。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社が弁護士の基準による増額に応じてくれることはなかなかありません。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合には、訴訟も辞さない姿勢で交渉に臨むため、弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が成立することが期待できます。

手の指が切断・手の指が動かない場合の後遺障害等級とその認定基準とは

次に、手の指が切断・手の指が動かない場合に認定される可能性のある後遺障害等級とその認定基準について見ていきましょう。

そもそも、交通事故による手の指の後遺障害は、大きく分けて次の2つがあります。

- 欠損障害:手指の一部分を失ったことによる障害

- 機能障害:手指の関節の可動域制限(=動きにくい)や感覚麻痺による障害

ここでは、「欠損障害」と「機能障害」に分けて、後遺障害等級とその認定基準について見ていきましょう。

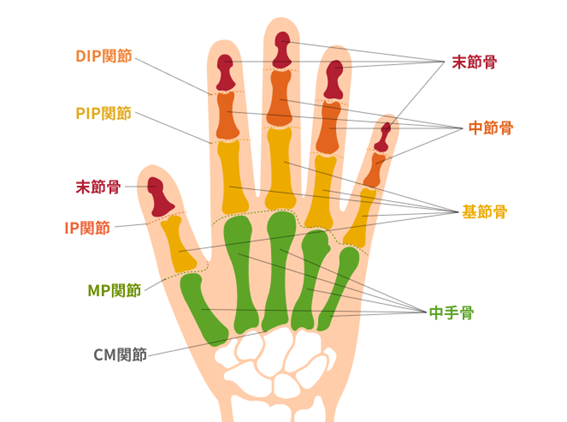

なお、後遺障害等級とその認定基準を知るためには、手の骨と手の関節の名称とその位置に知っておく必要があります。

【手の骨と手の関節】

(1)【手の指の欠損障害】後遺障害等級とその認定基準

手の指の欠損障害の場合に認定される可能性のある後遺障害等級とその認定基準は、次のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

| 両手の全ての「手指を失ったもの」のことです。 「手指を失ったもの」とは、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。 ア.中手骨もしくは基節骨で切断した場合 イ.近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))において、基節骨と中節骨とを離断した場合 | |

| 6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |

| いずれか片方の手の全ての指、もしくは親指を含む4本の「手指を失ったもの」のことです。「手指を失ったもの」の意味は、3級と同じになります。 | |

| 7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |

| いずれか片方の手の親指を含む3本もしくは親指を除く4本の「手指を失ったもの」のことです。「手指を失ったもの」の意味は、3級と同じになります。 | |

| 8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |

| いずれかの片方の親指を含む2本もしくは親指を除く3本の「手指を失ったもの」のことです。「手指を失ったもの」の意味は、3級と同じになります。 | |

| 9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |

| いずれかの片方の親指1本もしくは親指を除く2本の「手指を失ったもの」のことです。「手指を失ったもの」の意味は、3級と同じになります。 | |

| 11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |

| いずれか片方の人差し指・中指・薬指のうち、いずれか1本の「手指を失ったもの」のことです。「手指を失ったもの」の意味は、3級と同じになります。 | |

| 12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |

| いずれか片方の小指1本の「手指を失ったもの」のことです。「手指を失ったもの」の意味は、3級と同じになります。 | |

| 13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |

| いずれか片方の親指の「指骨の一部を失ったもの」のことです。 「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失ったこと(骨が離れて遊離する状態を含む)がX線写真により確認できるもののことをいいます。 | |

| 14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |

| いずれか片方の親指除く手指の「指骨の一部を失ったもの」のことです。「指骨の一部を失ったもの」の意味は、13級と同じになります。 |

参考:労災サポートセンター著『労災補償障害認定必携(第17版)』|労災サポートセンター 254頁

(2)【手の指の機能障害】後遺障害等級とその認定基準

手の指の機能障害の場合に認定される可能性のある後遺障害等級とその認定基準は、次のとおりです。

| 等級 | 認定基準 |

| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |

| 両手の全ての「手指の用を廃したもの」のことです。 「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。 ア.手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った状態 イ.中手指節関節(MP関節)または近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))の可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限される状態 ウ.親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側(=正常な側)の2分の1以下に制限されている状態 エ.手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚(=体の内部で感じる感覚)及び表在感覚(=皮膚の表面で感じる感覚)が完全に脱失した状態 | |

| 7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |

| いずれか片方の手の全ての指、もしくは親指を含む4本の「手指の用を廃したもの」のことです。「手指の用を廃したもの」の意味は、4級と同じになります。 | |

| 8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |

| いずれか片方の手の親指を含む3本もしくは親指を除く4本の「手指の用を廃したもの」のことです。「手指の用を廃したもの」の意味は、4級と同じになります。 | |

| 9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |

| いずれかの片方の親指を含む2本もしくは親指を除く3本の「手指の用を廃したもの」のことです。「手指の用を廃したもの」の意味は、4級と同じになります。 | |

| 10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |

| いずれかの片方の親指1本もしくは親指を除く2本の「手指の用を廃したもの」のことです。「手指の用を廃したもの」の意味は、4級と同じになります。 | |

| 12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

| いずれか片方の人差し指・中指・薬指のうち、いずれか1本の「手指の用を廃したもの」のことです。「手指の用を廃したもの」の意味は、4級と同じになります。 | |

| 13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |

| いずれか片方の小指1本の「手指の用を廃したもの」のことです。「手指の用を廃したもの」の意味は、4級と同じになります。 | |

| 14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

| いずれか片方の親指を除く手指について「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」をいいます。 「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。 ア.遠位指節間関節(DIP関節)が強直した状態 イ.屈伸筋の損傷等原因が明らかであって、自動で屈伸できない状態またはこれに近い状態 |

参考:労災補償障害認定必携(第17版)255~256頁|労災サポートセンター

手の指の機能障害で後遺障害等級認定を受けるために必要な検査とは?

手の指の機能障害の場合(手の指が動かない・手の指の感覚がない場合)に後遺障害等級認定を受けるためには、次の検査が必要になります。

- 手の指の関節がどれくらい曲がるのか(関節の可動域測定)

- 手の指の感覚がどれくらいあるのか(深部感覚・表在感覚の検査)

それぞれ分けて説明します。

(1)手の指の関節がどれくらい曲がるのか(関節の可動域測定)

手の指の関節の機能障害の検査は、関節の可動域を測定し、健側(=正常な側)の可動域または参考可動域の角度と比較することによって評価します。

原則として、他動運動(=外部から力を加えて動かす)により測定しますが、他動運動による測定が適切でないものについては、自動運動(=自力で動かす)による測定値を参考にします。

検査は、親指とそれ以外の指で異なりますので、親指とそれ以外の指で分けて説明します。

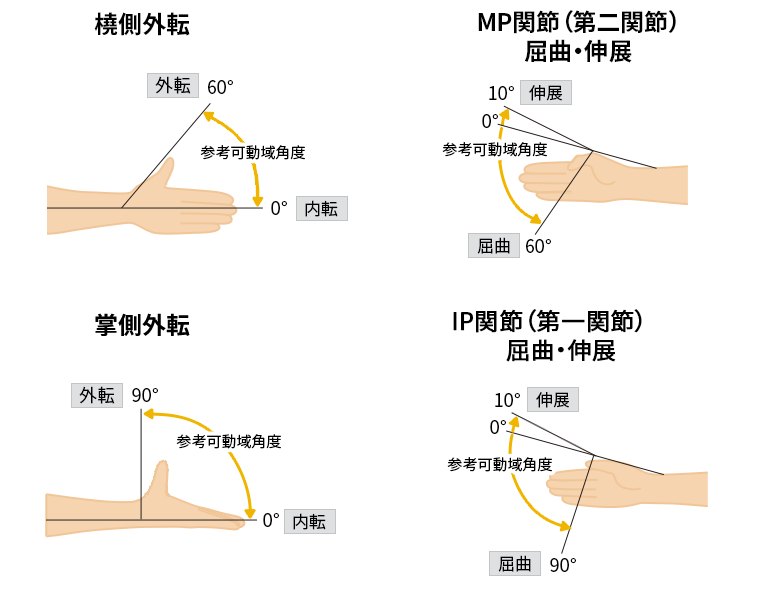

(1-1)親指の可動域測定

親指の関節の可動域については、角度計を用いて橈側外転、掌側外転、屈曲・伸展(合計値)の角度を計測します。

【親指関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 橈側外転 | 掌側外転 | 屈曲(MP) | 伸展(MP) | 屈曲(IP) | 伸展(IP) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 60 | 90 | 60 | 10 | 80 | 10 |

※MP……中手指節関節 IP……指節間関節

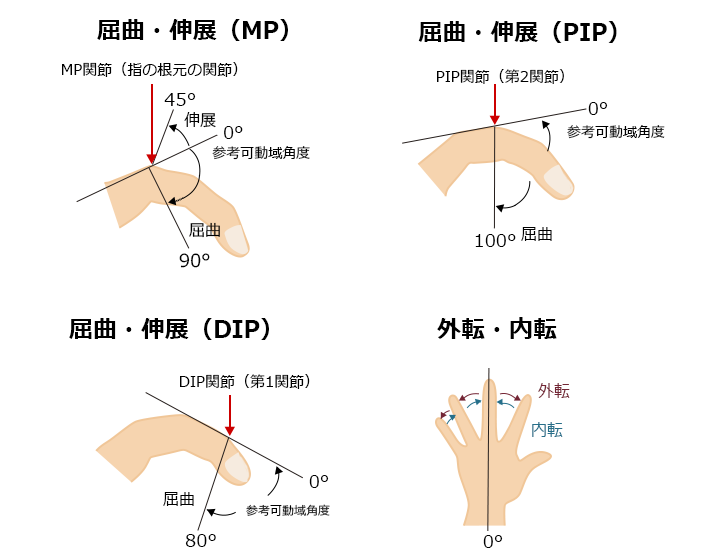

(1-2)親指以外の指の可動域測定

親指以外の指の関節の可動域については、角度計を用いて屈曲・伸展(合計値の角度を計測します。外転・内転の角度を測ることもあります。

【親指以外の指関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 屈曲(MCP) | 伸展(MCP) | 屈曲(PIP) | 伸展(PIP) | 屈曲(DIP) | 伸展(DIP) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 90 | 45 | 100 | 0 | 80 | 0 |

※MCP……中手指節関節 PIP……近位指節間関節 IP……指節間関節 DIP……遠位指節間関節

(2)手の指の感覚がどれくらいあるのか(深部感覚・表在感覚の検査)

手指の末節の指腹部および側部の深部感覚・表在感覚については、当該部分の感覚神経が断裂し得るような外傷を負ったことを確認するとともに、筋電計を用いた感覚神経伝導速度検査を行い、感覚神経活動電位(SNAP)が検出されないことを確認することにより認定します。

手の指のケガで後遺障害認定を受けるための3つのポイント

手の指のケガを理由に後遺症が残ったとしても、必ず後遺障害等級が受けられるわけではありません。

後遺障害等級認定の申請にあたって、どのような資料を提出したのか、これまでどのような治療や検査を受けてきたかによって、後遺障害等級認定を受けられないおそれもあります。

手の指のケガを理由に後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けるために気を付けるべきポイントは次の3つです。

後遺障害等級認定を受けるための3つのポイント

専門医に受診し、早めに検査を受ける

交通事故による後遺症について後遺障害認定を受けるためには、その後遺症が交通事故によって生じたものであるということを証明することが必要になります。

交通事故と検査の間で期間があいてしまうと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうことがあります。手の指の切断・手の指が動かない可能性がある場合には、レントゲンやCT、MRIといった精密検査を、事故後すみやかに受けるようにしましょう。

漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級の認定は書類審査のため、後遺障害診断書の内容が認定の可否を左右するため、漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

医師に自覚症状を具体的、かつ正確に答え、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。また、後遺障害診断書の記載漏れを防ぐためにも、日頃から医師とコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことも大切です。

また、手の指のケガによって仕事に支障が出ている場合には、どのような支障が出ているのか具体的に書いてもらいましょう。

後遺障害等級認定の申請を自分で行う

後遺障害等級の認定申請には、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と被害者自身が行う「被害者請求」という方法があります。

「事前認定」は提出する資料を被害者自身が選ぶことができず、後遺障害等級の認定が不利なものになってしまうことがあります。一方、「被害者請求」は、被害者の負担になりますが、提出する資料を選ぶことができるため、後遺障害等級の認定が有利になる可能性があります。

後遺障害等級認定について不安がある方は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、後遺障害診断書の内容をチェックしたり、受けるべき検査・資料収集のアドバイスをしたりします。弁護士がアドバイスすることで、後遺障害等級認定される可能性を高めることができます。

【まとめ】手の指の切断や手の指が動かない場合には、後遺障害3~14級に認定される可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故による手指の後遺障害は、欠損障害と機能障害の2つがある。

- 手指の欠損障害で認定される後遺障害等級は、3級、6級、7級、8級、9級、11級、12級、13級、14級のいずれか。

- 手指の機能障害で認定される後遺障害等級は、4級、7級、8級、9級、10級、12級、13級、14級のいずれか。

- 手指の後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場(弁護士の基準)

- 3級:1990万円(自賠責の基準では861万円)

- 4級:1670万円(自賠責の基準では737万円)

- 6級:1180万円(自賠責の基準では512万円)

- 7級:1000万円(自賠責の基準では419万円)

- 8級:830万円(自賠責の基準では331万円)

- 9級:690万円(自賠責の基準では249万円)

- 10級:550万円(自賠責の基準では190万円)

- 11級:420万円(自賠責の基準では136万円)

- 12級:290万円(自賠責の基準では94万円)

- 13級:180万円(自賠責の基準では57万円)

- 14級:110万円(自賠責の基準では32万円)

- 後遺障害認定を受けるための3つのポイント

- 専門医に受診し、早めに検査を受ける

- 漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう

- 後遺障害等級認定の申請を自分で行う

後遺症があるからといって、必ず後遺障害等級の認定がされるわけではありません。後遺症があっても、後遺障害等級認定が受けられないおそれがあります。

足の指の切断・足の指が動かない場合に後遺障害等級の認定を受けるためには、工夫が必要ですが、弁護士にアドバイスを受けることで、後遺障害認定されやすくなります。

また、弁護士に依頼して保険会社と交渉することで、知らず知らずのうちに安い基準による賠償金を提案されてそれに納得してしまうことなく、適切な額の賠償金を受け取れる可能性が高くなります。

交通事故による手指のケガでお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求や後遺障害等級認定のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。