交通事故で前歯が欠けてしまい、義歯やインプラント治療をした場合であっても、「後遺障害」になるのでしょうか?

義歯やインプラント治療をしたとしても、交通事故により歯を3本以上欠けてしまった場合には、「後遺障害」となります。

歯の欠損について後遺障害認定を受けるためには、歯科医の診断が必要となります。

歯の欠損について後遺障害認定を受ける前に、歯の欠損の後遺障害認定の注意点を知っておきましょう。

この記事では、交通事故により前歯などが折れてしまった場合の、

- 後遺障害とは

- 歯の欠損による後遺障害認定

- 歯の後遺障害認定における注意点

について、弁護士が解説します。

ここを押さえればOK!

交通事故で後遺障害の対象となり得る歯の欠損とは「交通事故歯に歯科補綴(しかほてつ)を加えること」を指します。

歯の欠損は、後遺障害10~14級のいずれかに該当する可能性があります。

歯の後遺障害認定では、歯科医に診てもらう必要があること、歯科用の後遺障害診断書を作成してもらう必要があることに注意しましょう。

交通事故の被害に遭い、歯の欠損の後遺障害認定や慰謝料請求でお悩みの方は、示談前に一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

「後遺障害」とは?

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。

「後遺障害」とは、このように交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

各等級で、視力・聴力・四肢・精神・臓器など部位に応じた障害の認定基準(各号)が定められています。

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や後遺障害逸失利益も請求できるようになります。

交通事故における「歯の欠損」とは?

歯科医療における「歯の欠損」と交通事故における「歯の欠損」は異なります。

| 歯科医療における「歯の欠損」 | 虫歯や歯周病などで本来の状態の歯でなくなったこと |

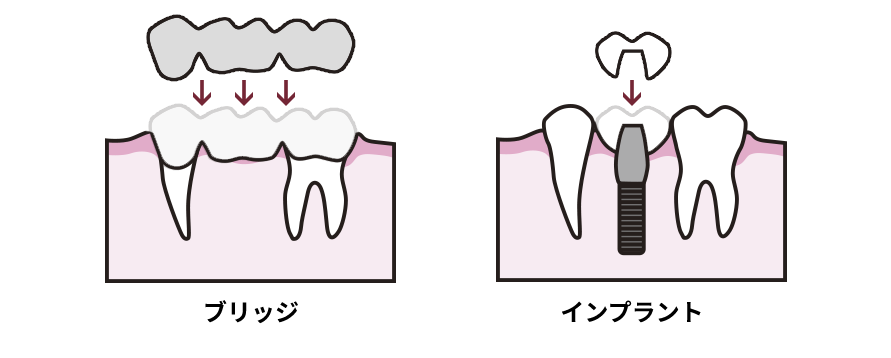

| 交通事故の後遺障害における「歯の欠損」 | 歯に歯科補綴(しかほてつ)を加えること ⇒「歯科補綴(しかほてつ)」とは、現実に喪失もしくは著しく欠損した歯に義歯やブリッジ、インプラントなどで補強すること |

虫歯治療のような穴を埋めるインレー、歯のヒビや神経の治療は「歯科補綴」にはあたりません。したがって、これらの治療のみでは交通事故における「歯の欠損」には当たりません。

<コラム> 歯インプラントは、全額治療費が補償されるとは限らない!

歯科補綴でインプラントを行う場合、治療費が全額補償されると誤解して、高額なインプラント治療をするケースも見られます。

しかし、安易に高額な素材を使うと、交通事故と相当因果関係がない、治療でなく審美目的であるなどとみなされ、支払いの対象外となることがあります。

この場合、加害者側から支払われる治療費が減額され、超過分は自費で支払うことになる可能性があるため、注意が必要です。

「前歯の欠損」は後遺障害になる?

前歯が折れてしまった場合に後遺障害が認定されるのか、「歯の欠損」の後遺障害等級の認定基準について見ていきましょう。

(1)前歯の欠損でも後遺障害に認定される

交通事故で歯科補綴をすると、歯牙障害として後遺障害等級を申請できます。

具体的には、後遺障害10~14級のいずれかに該当する可能性があります(下表)。

【歯の欠損に関する後遺障害】

| 等級 | 認定基準 | 後遺症慰謝料の相場(※) |

|---|---|---|

| 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 550万円 |

| 11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 420万円 |

| 12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 290万円 |

| 13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 180万円 |

| 14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | 110万円 |

(※)弁護士が示談交渉などにあたる場合に用いられる、弁護士基準による金額

上記の表からも分かるように、歯の欠損により後遺障害に認定されるのは、最低でも3本の欠損からということになります。

ただし、後遺障害等級の認定は「現実に喪失または著しく欠損した歯」の数を基準にされるため、差し歯や入れ歯などで補綴されなかった場合も等級認定の対象になります。

(2)加重障害で慰謝料額が差し引かれることがある

加重障害とは、当該事故の前に、すでに別の事故や治療で歯を喪失・欠損したり、義歯になっており、当該事故でさらに歯科補綴を加えることをいいます。

この場合、事故前の歯の状態も加味されるため、当該事故で受けた被害よりも上位の等級に認定される可能性があります。もっとも、事故前から存在する歯の欠損(歯科補綴)の本数に相当する慰謝料額が差し引かれます。

咀嚼・言語機能障害が出た場合には?

歯が欠損するほど顔面を負傷した場合、例えばあごの骨を折るなどして咀嚼(そしゃく。食べ物をかみ砕くこと)機能や言語機能にも障害が残る場合があります。

具体的には、次のいずれかの等級に該当する可能性があります(下表)。

【咀嚼(そしゃく)・言語機能に関する後遺障害】

| 等級 | 認定基準 | 後遺症慰謝料の相場(※) |

|---|---|---|

| 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 2800万円 |

| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | 1990万円 |

| 4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 1670万円 |

| 6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 1180万円 |

| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 690万円 |

| 10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | 550万円 |

(※)弁護士が示談交渉などにあたる場合に用いられる、弁護士基準による金額

このように、歯の欠損以外の後遺障害が認められる場合、併合障害として等級がくり上がる可能性があります。

併合の基本ルールを早見表にすると、次のようになります。

【後遺障害等級の併合早見表】

| 最も重い等級 | |||||

| 1~5級 | 6~8級 | 9~13級 | 14級 | ||

| 次に重い等級 | 1~5級 | 最も重い等級 +3級 | |||

| 6~8級 | 最も重い等級 +2級 | 最も重い等級 +2級 | |||

| 9~13級 | 最も重い等級 +1級 | 最も重い等級 +1級 | 最も重い等級 +1級 | ||

| 14級 | 最も重い等級 | 最も重い等級 | 最も重い等級 | 14級 | |

【具体例】

- 併合前の等級が4級と5級に該当する場合……重い方の4級を3つ繰り上げ、併合後は合わせて1級となる(併合1級)。

- 併合前の等級が5級と8級に該当する場合……重い方の5級を2つ繰り上げ、併合後は合わせて3級となる(併合3級)。

- 併合前の等級が12級と13級に該当する場合……重い方の12級を1つ繰り上げ、併合後は合わせて11級になる(併合11級)。

- 併合前の等級が14級に2つ該当する場合(例:まぶたの障害(14級1号)と歯の補綴(14級2号))……併合後も14級のまま。

歯の後遺障害認定における注意点とは?

歯の後遺障害認定では、次の点について注意すべきです。

- 歯科医に診てもらう必要がある

- 歯科用の後遺障害診断書を作成してもらう必要がある

それぞれ説明します。

(1)歯科医に診てもらう必要がある

すでに医師の診断があったとしても、歯の欠損がある場合にはきちんと「歯科医」の受診を受けるようにしましょう。

後遺障害認定を受けるためには、後遺症を裏付ける客観的な医学的所見や、医学的な整合性があることが必要です。きちんとした検査や診断が必要となりますので、専門医による早期の治療を受診するようにしましょう。

(2)歯科用の後遺障害診断書を作成してもらう必要がある

担当医により症状固定の診断を受けた後は、担当医に後遺障害診断書を作成してもらいます。これは、各部位に残った障害の状況を詳しく記載するもので、通常の診断書とは異なります。

歯の後遺障害については歯科用の後遺障害診断書がありますので、注意が必要です。

歯科医師によっては、後遺障害診断書を作成した経験がなく、後遺障害の等級認定のためには不十分な記載をされるケースもあります。

その場合、弁護士に相談すれば、後遺障害診断書の作成の段階で記載が必要な事項についてアドバイスを受けることができます。

なお、後遺障害認定を受ける方法には事前認定と被害者請求の2つの方法があります。後遺障害認定を受ける手続きについては、こちらの記事もご覧ください。

「歯の欠損」は逸失利益が認められない可能性がある

逸失利益とは、後遺障害により労働能力を喪失したことによって、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入をいいます。

この点、歯の欠損の場合は労働能力の喪失が認められず、後遺障害認定を受けても逸失利益が損害として認められないことがあります。

もっとも、咀嚼や発声に障害が残り、業務に支障がある場合は逸失利益が認められることもあります。

歯の欠損により逸失利益が認められるかどうかの判断には、医学的な知識だけでなく法律的な知識も必要となります。

歯の欠損により逸失利益が認められるかどうかについてお悩みの方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

【まとめ】歯の欠損は「後遺障害」の可能性あり。歯科医へ受診を!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 後遺症についての慰謝料などを受け取るためには、「後遺障害」の認定が必要

- 交通事故で後遺障害の対象となり得る歯の欠損とは「交通事故歯に歯科補綴(しかほてつ)を加えること」

- 歯の欠損は、後遺障害10~14級のいずれかに該当する可能性がある。

- 歯の欠損以外の後遺障害(例えば咀嚼・言語機能に関する障害)が認められる場合、併合障害として等級がくり上がる可能性がある。

- 歯の後遺障害認定における注意点

- 歯科医に診てもらう必要がある

- 歯科用の後遺障害診断書を作成してもらう必要がある

なお、歯科医師によっては、後遺障害診断書を作成した経験がなく、後遺障害の等級認定のためには不十分な記載をされるケースもあります。その場合、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に相談することで、後遺障害診断書の作成の段階で記載が必要な事項についてアドバイスを受けることができます。

前歯をはじめとする歯の欠損で後遺障害の認定をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故の被害に遭われた方がアディーレ法律事務所に賠償額のご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。上限を超えた場合の弁護士費用の取り扱いについては、各法律事務所にお問い合わせください。

(以上につき、2021年10月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。