交通事故によるケガが原因で後遺症が残った場合、後遺症慰謝料といった後遺症に関する賠償金を受け取るためには、「後遺障害」の認定を受ける必要があります。

後遺障害6級にあたる症状は、一般的に後遺障害としては重い症状になります。そのため、後遺障害6級の慰謝料の相場も高額となりやすいといえます。

後遺障害6級の場合の交通事故の慰謝料の相場は次の通りです(2020年4月1日以降に発生した交通事故について)。

- 自賠責保険の基準(基本的に最低限となる基準)であれば512万円

- 弁護士の基準(弁護士が交渉の際に用いる基準)であれば1180万円

保険会社が、弁護士に依頼せずご自身で交渉している方に提示してくる金額は弁護士の基準より低いことが多いです。

加害者に対して賠償金を請求する前に、どういう症状があれば後遺障害6級となるのか、どうすれば少しでも多くの慰謝料を受け取ることができるのかについて知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 後遺障害6級が認定される症状の内容

- 後遺障害6級の慰謝料の相場

- その他受け取れる可能性のある賠償金

- 後遺障害6級に認定されるためにすべきこと

- 後遺障害6級の賠償金請求を弁護士に依頼するメリット

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

後遺障害6級となる症状

自賠責保険の根拠法である自動車損害賠償保障法(自賠法)は、後遺障害について、症状が重い順に1~14級の等級を定めており、後遺障害等級6級は後遺障害の中でも重い症状にあたります。

後遺障害6級には、次の1~8号までの症状が定められており、次の症状に一つでも当てはまる場合には「後遺障害6級」に認定されます。

| 後遺障害等級 | 症状 |

|---|---|

| 6級1号 | 両目の視力が0.1以下になったもの |

| 6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |

| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 6級8号 | 1手の5の手指またはおや指を含み4の手足を失ったもの |

後遺障害等級6級1~8号の各症状について説明します。

(1)6級1号の症状

6級1号は、「両目の視力が0.1以下になったもの」をいいます。

この場合の視力とは、矯正視力のことをいい、矯正が難しい場合には裸眼視力のことをいいます。

(2)6級2号の症状

6級2号は、「咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの」をいいます。

なお、咀嚼の機能、または、言語の機能の両方の機能に著しい障害を残した場合には、後遺障害4級が認定される可能性があります。

(2-1)「咀嚼機能に著しい障害」を残したといえる場合

「咀嚼機能に著しい障害」を残したとは、交通事故であごの骨や筋肉を負傷し、食べ物を飲み込む咀嚼機能に障害が残り、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

なお、咀嚼機能の障害は、上下咬合及び排列状態並びに下あごの開閉運動などにより、総合的に判断することになります。

(2-2)「言語の機能に著しい障害」を残したといえる場合

「言語の機能に著しい障害」を残したとは、交通事故であごの骨や筋肉を負傷し、言語機能に障害が残り、4種の語音(口唇音、歯舌音、口唇音、喉頭音)のうち、2種の発音不能のもの、または、つづり音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

4種の語音(口唇音、歯舌音、口唇音、喉頭音)とは次のものをいいます。

| 口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |

| 歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ |

| 口唇音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |

| 喉頭音 | は行音 |

また、つづり音とは、語音を一定の順序に連結させ、意味のある言語を発することをいい、つづり音機能に障害があるとは、語音を出すことはできるものの、語音を続けて発音することができず、意味のある言語をいうことができないことをいいます。

(3)6級3号の症状

6級3号は、「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」をいいます。

聴力障害についての等級は、純音による聴力レベル(「純音聴力レベル」)と語音による聴力検査結果(「明瞭度」)を基礎として認定することになります。

そして、純音聴力検査や明瞭度検査をし、「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」とは次のものをいいます。

- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの(80dB以上でないと聞き取れない)

- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満のものであって(50dB以上でないと聞き取れない)、かつ、最高明瞭度が30%以下(語音については30%程度しか聴き取れない)のもの

(4)6級4号の症状

6級4号は、「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」をいいます。

純音聴力検査や明瞭度検査をし、「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、次のものをいいます。

- 1耳の平均純音聴力レベル90dB以上(90dB以上でないと聞き取れない)であって、かつ他の耳の純音聴力レベルが70dB以上(70dB以上でないと聞き取れない)もの

(5)6級5号の症状

6級5号は、「脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの」をいいます。

「脊柱に著しい変形」を残すものと「脊柱に著しい運動障害」を残すもので分けて、説明します。

(5-1)脊柱に著しい変形を残すもの

「脊柱に著しい変形を残すもの」とはX線写真、CT画像またはMRI画像により、脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。

- 脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎(こうわん)が生じているもの

- 脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎(こうわん)が生ずるとともに、コブ法による側彎度(そくわんど)が50度以上となったもの

(5-2)脊柱に著しい運動障害を残すもの

「脊柱に著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかにより頸部または胸腰部が強直したものをいいます。

- 頸椎及び胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折などが存在しており、そのことがX線写真などにより確認できるもの

- 頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

(6)6級6号の症状

6級6号は、「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」をいいます。

上肢の3大関節とは、肩関節、ひじ関節、手関節のことです。

そして、「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

- 関節が強直したもの

- 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの(他動では可動するものの、自動運転では関節の可動域が腱側の可動域角度の10%程度以下のもの)

- 人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が腱側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(7)6級7号の症状

6級7号は、「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」をいいます。

下半身の3大関節とは、股関節、ひざ関節、足関節のことです。

そして、「関節の用を廃した」については、6級6号と同様に判断します。

(8)6級8号の症状

6級8号は、「1手の5の手指またはおや指を含み4の手足を失ったもの」をいいます。

つまり、6級8号とは、片方の手の手指をすべて失った、もしくは、親指を含み4本の手指を失ったものをいいます。

そして、「手指を失った」とは、次にあたるものをいいます。

- 母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったもの

⇒具体的には - 手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

- 近位指節間関節(母指は指節間関節)において、基節骨と中節骨とを離脱したもの

利き手か否かは後遺障害認定には問題となりません。

後遺障害6級の後遺症慰謝料の相場

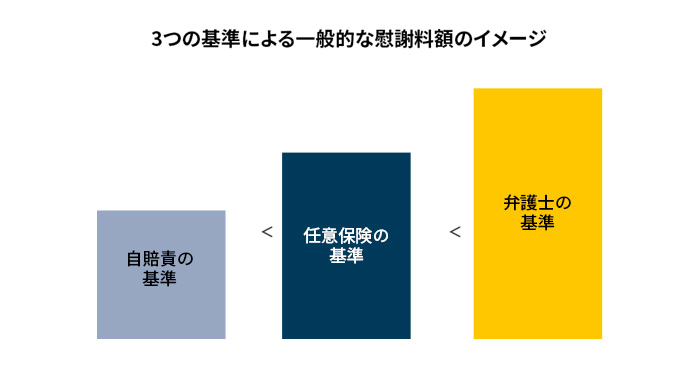

後遺障害等級6級の慰謝料には、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準があり、どの基準を使うかによって慰謝料の金額が大きく異なる場合があります。

| 算定基準 | 基準の内容 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています(※)。 |

| 任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されていることもあります。 |

| 弁護士の基準 | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

そして、慰謝料について3つの基準の金額の相場(目安)を比べると、一般的に、次のようになります。

そして、実際に後遺障害6級の認定を受けた場合の後遺症慰謝料の相場(目安)は、次のようになります。

- 自賠責の基準:512万円

- 任意保険の基準:各保険会社による

- 弁護士の基準:1180万円

※2020年4月1日以降に発生した交通事故でご自身に過失がない場合

ここで示されている金額はあくまで相場(目安)となりますが、弁護士の基準を使うことで、高額な慰謝料が受け取りやすくなります。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼することをおすすめします。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、基本的に最も高額となる弁護士の基準を使いますので、弁護士の基準に近い額での示談が期待できます。

もらえる示談金が増える可能性もについて詳しくはこちらをご覧ください。

後遺障害6級の認定にあたって後遺症慰謝料以外に受け取れる可能性がある賠償金項目

慰謝料以外のその他賠償金には、主に、治療に関する費用、入通院慰謝料、治療のために働けなかった分を補うもの(休業損害)、後遺症によって将来的に働けなくなった分を補うもの(逸失利益)などが挙げられます。

(1)治療関係費

病院へ支払った診察代だけでなく、入通院に付随して建て替えた金銭などです。治療関係費、入通院付添費、入院雑費、入通院管理費などがあり、金額は、必要かつ相当な実費または決められた基準に則って計算されます。

(2)入通院慰謝料

医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。入通院の期間や治療内容、症状の程度などを考慮して決められた基準に則って計算されます。

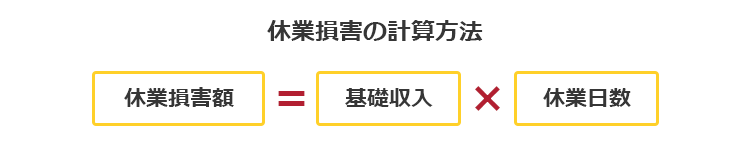

(3)休業損害

事故によるケガで、治癒あるいは症状固定(治療してもこれ以上回復の見込みがないと医師が判断した日)までの間働くことができず収入が減少した場合の損害です。

給与所得者や事業所得者だけでなく、主婦(主夫)にも認められます。

休業損害の計算方法は、基本的に、次のとおりです。

自賠責の基準では、基本的に1日あたりの基礎収入を6100円(2020年4月1日以降の事故の場合)と定められている一方で、弁護士の基準では基本的に実際の収入で計算することになります。

休業損害の計算方法や基準について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

(4)後遺症による逸失利益

後遺症のある被害者の方は、たとえば仕事中ずっと首が痛くて仕事に集中できなかったり、ひどいときには仕事に行くことすらできなかったりすることがあります。そうなると、そのような後遺症がなければ得られたはずの収入が失われてしまいます。

このような、後遺症があるために失った、被害者の方が将来にわたって得られるはずであった利益のことを「後遺症による逸失利益」といいます。

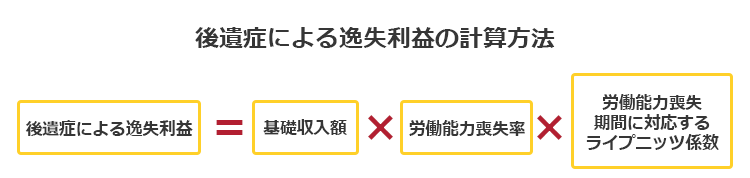

逸失利益の算定方法

後遺症による逸失利益の計算方法は、次のようになります。

後遺障害による逸失利益は、実務上、基礎収入に後遺障害により失われた労働能力の割合(これを「労働能力喪失率」といいます)と、労働能力喪失期間に対応した中間利息控除係数というものを掛けて計算します。

ちなみに、後遺障害6級の労働能力喪失率は、67%であるとされています。

後遺障害等級6級に認定されるためにすべきこと

後遺障害等級とは、慰謝料や賠償金の算定基準になるものであり、慰謝料や賠償金をきちんと受け取るためには、下位の後遺障害等級が認定されないようにすることです。

後遺障害等級6級に認定されるためには、次の3つのポイントがあります。

- 症状固定の診断がなされるまで治療する

- 後遺障害診断書を正しく作成してもらう

- 後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

では、順番に説明します。

(1)症状固定の診断がなされるまで治療する

後遺障害の等級認定を受けるためには、前提として、事故により後遺症が残ったことが必要です。

後遺症とは、ケガを治療した後に残った、機能障害や運動障害・神経症状のことをいいます。つまり、症状が固定し、将来的な症状の回復が見込めない状態になることが必要です(このような状態を「症状固定」といいます)。

症状固定の目的や時期、診断後に必要な手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

なお、治療が長期化すると保険会社が、治療の終了時期を決めて、治療の打ち切りを打診されることがあります。しかし、治療の終了時期を決めるのはあくまでも医師です。医師ときちんと相談して「症状固定日」の診断をもらうことが重要です。

(2)後遺障害診断書を正しく作成してもらう

担当医により症状固定の診断を受けた後は、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。これは、各部位に残った障害の状況を詳しく記載するもので、通常の診断書とは異なります。

後遺障害の等級認定は、審査機関(通常は、損害保険料算出機構)に提出する診断書の内容によってその結果が変わってきます。

そのため、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、信頼できる医療機関を受診して正しい診断書を作成してもらうことが重要です。

後遺障害診断書の作成方法や手続きについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(3)後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級の申請は弁護士に依頼することがおすすめです。

後遺障害等級は、加害者側保険会社に任せることもできるのですが、加害者側の保険会社は慰謝料や賠償金を支払う側なので、十分に資料を精査することなく、後遺障害等級の申請を行うこともあります。そのため、本来認定されるべき後遺障害等級が認定されずに、下位の後遺障害等級の認定されてしまうということも少なくありません。

きちんと後遺障害等級が認定されるようにするためには、後遺障害等級の申請を加害者側保険会社に任せるのではなく、交通事故問題に精通した弁護士に依頼するのがよいでしょう。

下位の後遺障害等級の認定されてしまうと、本来貰えるはずの慰謝料や賠償金も受け取れなくなってしまいます。

【まとめ】後遺障害6級は後遺障害の中では重い症状|慰謝料の相場は弁護士の基準だと1180万円

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 後遺障害6級が認定される後遺症の症状

| 後遺障害等級 | 症状 |

|---|---|

| 6級1号 | 両目の視力が0.1以下になったもの |

| 6級2号 | 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |

| 6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |

| 6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |

| 6級5号 | 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの |

| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 6級8号 | 1手の5の手指またはおや指を含み4の手足を失ったもの |

- 後遺障害6級の後遺症慰謝料の相場

- 弁護士の基準であれば1180万円(目安)

- 自賠責の基準であれば512万円(目安)

※2020年4月1日以降に発生した事故でご自身の過失がない場合

- 後遺障害6級において請求できる後遺症慰謝料以外の代表的な賠償金の項目としては、治療関係費、入通院慰謝料、休業損害、逸失利益などがある。

- 後遺障害6級に認定されるためにすべきこと

- 症状固定の診断がなされるまで治療する

- 後遺障害診断書を正しく作成してもらう

- 後遺障害等級の申請を弁護士に依頼する

被害者本人だけで、後遺障害認定申請を行ったり、加害者側の保険会社と交渉するのは、大変なことです。また、保険会社と弁護士基準の額を支払うよう交渉しても、なかなか対応してもらえないのが実情です。

一方、弁護士に依頼すれば、必要な資料を揃えて被害者の代わりに後遺障害認定申請をしてもらうことができます。また、加害者側との示談交渉を弁護士基準(裁判所基準)でスタートでき、慰謝料が増額できる可能性が高まります。

アディーレ法律事務所では、交通事故の被害者の方から賠償請求を取り扱っています。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。