後遺障害9級6号とは、「咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの」をいいます。

具体的には、交通事故で顔面を強打するなどにより、食べ物がうまく噛めなくなったり、うまく話せなくなったりするなど、咀嚼と言語の機能の両方に支障がでている場合をいいます。

咀嚼や言語の機能に関する障害は、日常生活にも大きな影響を与える後遺障害です。適切な賠償金を受け取るためにも、被害者が後遺障害の認定基準や賠償金についてきちんと理解していることが必要となります。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 後遺障害9級6号の認定基準

- 咀嚼・言語機能障害の原因と検査方法

- 後遺障害等級認定の申請方法

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

後遺障害9級6号の認定基準

自賠責の後遺障害等級表によると、9級6号の認定基準は「咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの」とあり、咀嚼と言語の両方の機能に障害がある場合をいいます。

では、具体的に、咀嚼機能や言語機能にどのような障害がある場合なのでしょうか?

それぞれについて具体的に見ると次のようになります。

(1)咀嚼機能に関する障害

咀嚼機能とは、食べ物を噛み砕く機能をいいます。

9級6号の「咀嚼機能に障害を残すもの」とは、具体的には次のような症状をいいます。

固形食物の中に咀嚼ができないものがあること、又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できること

⇒例えば、ごはんや魚など柔らかいものは咀嚼できるが、たくあんやナッツなど、一定の固さのある食べ物が咀嚼できない場合

(2)言語機能に関する障害

言語機能障害とは、語音の発音不能に関する障害です。

9級6号の「言語機能に障害を残すもの」とは、4つの語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち、1つの発音ができないことを指します。

なお、咀嚼機能もしくは言語機能に障害がある場合には、9級6号の他に、1級2号、3級2号、4級2号、6級2号、10級3号に認定される可能性があります。

他の等級について知りたい方は下の表を参照してください。

| 咀嚼や言語の機能障害 | |

| 該当する等級 (自賠責施行令 別表第二) | 認定基準 |

| 第1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの ⇒具体的には 流動食以外は食べられない状態、及び4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった場合をいいます。 |

| 第3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの ⇒具体的には 流動食以外は食べられない状態、又は4種の語音のうち、3種以上の発音ができなくなってしまった場合をいいます。 |

| 第4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの ⇒具体的には

|

| 第6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの ⇒具体的には

|

| 第10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの ⇒具体的には

|

咀嚼・言語機能障害の原因と検査方法

次に、後遺障害9級6号に該当するような咀嚼・言語機能障害はどのような原因により生じるのか、またその検査方法について説明します。

(1)咀嚼機能・言語機能障害の原因

交通事故で顔や頭を打ち付けた際、口や顎にケガを負うことで、咀嚼・言語機能障害が出る可能性があります。

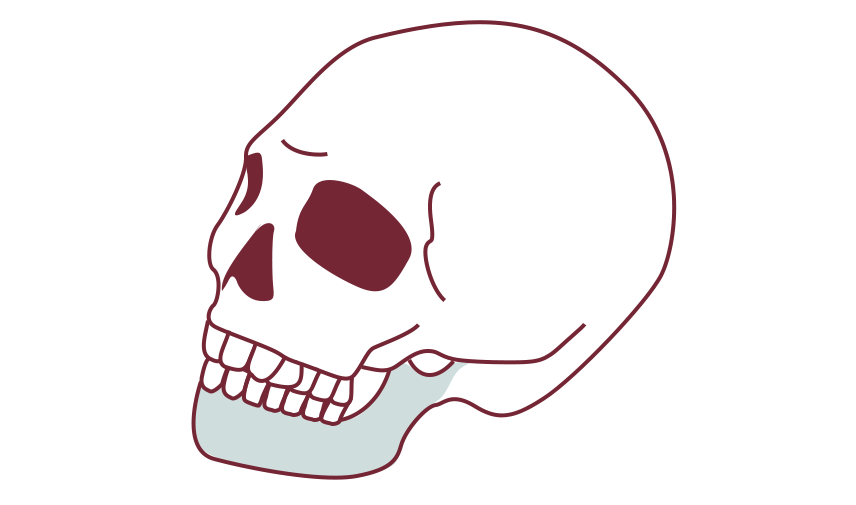

9級6号の後遺障害の原因になりやすい外傷は、下顎の骨である下顎骨(かがくこつ)骨折です。

下顎骨骨折は、バイクや自転車など体がむき出しの状態で車と衝突し、地面やガードレールに下顎を強く打ち付けることで発症することが多くなります。

下顎骨骨折により、上で挙げた咀嚼・言語機能障害の他に次のような症状が生じることもあります。

- 口の開閉が難しくなる

- 噛み合わせがずれる

- ものを食べる時に顎が痛む

(2)咀嚼障害の3つの検査方法

咀嚼機能障害を医学的に確認するためには、不正咬合(こうごう、噛み合わせのずれのこと)や咀嚼に関する筋肉の異常、顎関節障害、開口障害等により咀嚼ができないことを検査で確認することが必要となります。

咀嚼機能の障害を判断する主な検査方法としては、次の3つの方法があります。

- 篩分法(ふるいわけ法/しぶん法)

- 咀嚼試料の内容物の溶出量検査

- 器質的要因の確認

それぞれ説明します。

(2-1)篩分法(ふるいわけ法/しぶん法)

篩分法とは、咀嚼のための試料を一定回数咀嚼し、口の中に残った咀嚼試料を出し、ふるいを使って分別する方法です。

ふるいに残った粒子の重量や表面積を測定し、咀嚼能率を評価・判定することで、咀嚼機能の障害を検査します。

しかし、篩分法は咀嚼させる試料や咀嚼回数、使用する篩(ふるい)の大きさや数、分析方法により結果が異なってくることや、同じ個人でも検査ごとの結果の変動が大きいという問題があります。

(2-2)咀嚼試料の内容物の溶出量検査

咀嚼試料の咀嚼により起こる成分変化を測定し、咀嚼能力を評価・判定する方法です。

咀嚼試料はチューインガム、グミゼリー、ATP顆粒剤などが用いられます。

咀嚼により流出する糖やでんぷん、ゼラチン、グルコース、色素などの量を測定します。

ただし、篩分法より簡易な検査方法であり、重度の咀嚼機能傷害がある場合には適していません。

(2-3)器質的要因の確認

歯や歯茎の視診や触診、筋肉の触診、咬合接触状態の確認などを行います。

(3)言語機能障害の検査方法

続いて言語機能障害の検査方法です。

言語機能障害については、医師による聴覚判定などにより障害を証明することになります。具体的には、単音節、単語、文章、会話の各レベルにおける構音能力(=正しく発音する能力)を検査します。

後遺障害9級6号の後遺症慰謝料の相場は?

所定の機関(損害保険料率算出機構など)により後遺障害が認定されると、加害者の保険会社からは、治療費や休業損害などに加え、後遺症慰謝料も支払われるようになります。

では、後遺障害9級6号の慰謝料の相場はいくらぐらいになるのでしょうか?

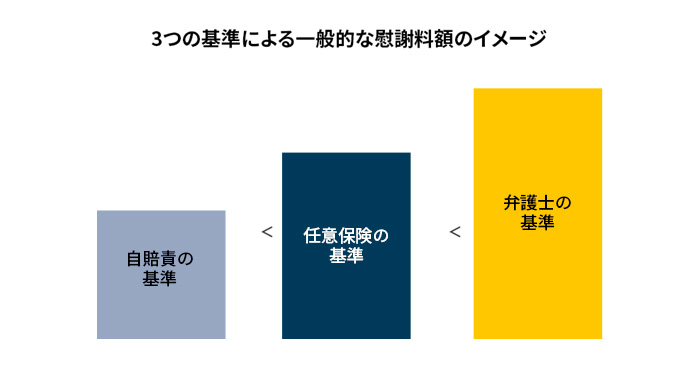

後遺症慰謝料の相場について知る前に、後遺症慰謝料の金額を決める3つの基準について説明します。

どの基準で計算するかによって後遺症慰謝料額は変わってきますので、適切な賠償を受けるためには基準による違いを理解する必要があります。

後遺症慰謝料を算出する基準は、次の3つの基準があります。

| 慰謝料算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合などには、自賠責の基準が最も高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。保険会社によってその内容は異なり、公表されていません。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われます。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

これらの3つの基準の後遺症慰謝料の相場(目安)を比べると、一般的に、次のようになります。

そして、実際に後遺障害9級6号の認定を受けた場合の後遺症慰謝料の相場(目安)は、次のようになります。

- 自賠責の基準:249万円

- 任意保険の基準:各保険会社による

- 弁護士の基準:690万円

※2020年4月1日以降に発生した交通事故でご自身に過失がない場合

このように、弁護士の基準を使うことにより後遺症慰謝料の増額が期待できます。

弁護士の基準で計算した慰謝料を請求するためには、弁護士へ依頼することをおすすめします。

自分で交渉して、弁護士の基準で支払うよう請求することはできないのですか。

被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉することもできますが、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です(弁護士の基準による増額を求めても応じてくれることはなかなかありません)。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合には、基本的に、最も高額となる弁護士の基準を利用して算定しますので、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

後遺障害9級6号の認定のための4つのポイント

最後に、後遺障害9級6号の認定を受けるために4つのポイントを解説します。

- 咀嚼機能の原因であるケガについてレントゲンやCTといった画像所見がある

- 事故直後から専門医に受診し、治療を続ける

- 漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう

- 申請は保険会社に任せない

それぞれ説明します。

(1)咀嚼機能の障害の原因であるケガについてレントゲンやCTといった画像所見がある

咀嚼機能の後遺障害認定では、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見の有無も考慮されます。

具体的には、レントゲンやCT、MRIなどの画像所見により顎の骨の骨折が確認できる、顎の関節円盤の偏位が認められる、歯間距離に異常が認められることなどがポイントになります。

さらに、この客観的所見(レントゲンやCT、MRIなどの画像所見)と、実際の咀嚼の状況(食べられる、何とか食べられる、まったく食べられない)の整合性が取れていることも重要になります。

(2)事故直後から専門医に受診し、治療を続ける

後遺障害認定を受けるためには、障害が事故によって起こったものであること、すなわち事故と障害との因果関係を明確にすることが重要です。

そのため、事故後すぐに専門医を受診し、必要な検査を受けるようにしましょう(事故から時間が経つと、事故との因果関係を明確にすることが難しくなることがあります)。

さらに、後遺障害等級の認定においては、事故後から症状固定(=これ以上治療しても改善しないこと)の診断まで、症状が一貫していることが重要になります。

そのため、病院を転々とするのではなく、医師と信頼関係を築き、最後まで同じ病院で治療を続けるのが望ましいといえます。

(3)漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級の認定は書類審査のため、後遺障害診断書の内容が認定の可否を左右するため、漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

医師に自覚症状を具体的、かつ正確に答え、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要です。また、後遺障害診断書の記載漏れを防ぐためにも、日頃から医師とコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことも大切です。

後遺障害診断書の作成方法などさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

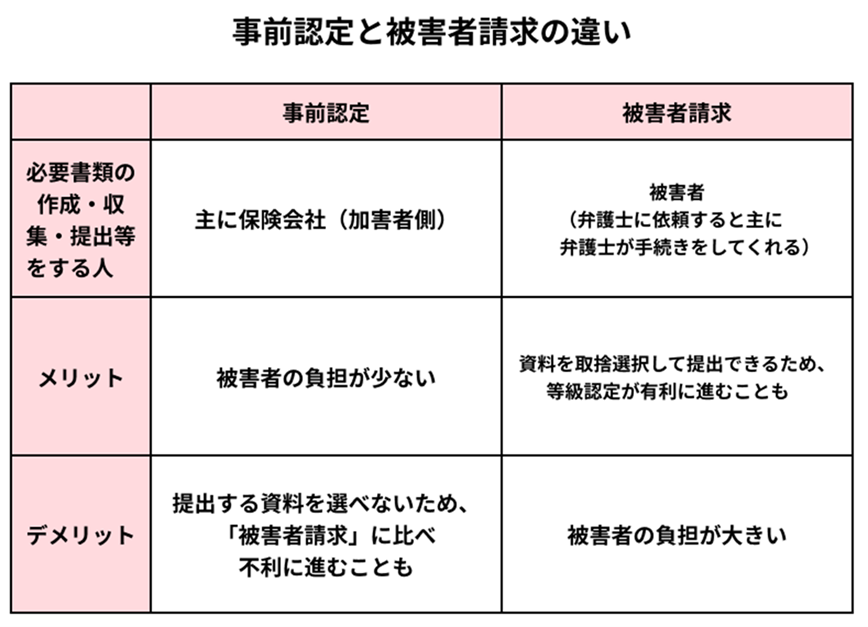

(4)申請は保険会社に任せない

後遺障害等級の認定申請は、保険会社に任せることもできますが、自分で行うことをおすすめします。

後遺障害等級の認定申請には、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と被害者自身が行う「被害者請求」という方法があります。

「事前認定」は被害者の負担が少ないというメリットがある一方で、提出する資料を被害者自身が選ぶことができず、後遺障害等級の認定が不利なものになってしまうことがあります。

一方、「被害者請求」は、被害者の負担になりますが、提出する資料を選ぶことができるため、後遺障害等級の認定が有利になる可能性があります。

被害者請求の方法や必要な資料については、こちらの記事をご覧ください。

【まとめ】後遺障害9級6号は咀嚼と言語の両方に障害がある場合

この記事のまとめは次のとおりです。

- 後遺障害9級6号は、下顎の骨折などにより固いものが咀嚼できないといった咀嚼機能障害と4つの語音のうち一つの語音が発音に障害がある言語機能障害の両方に障害が残る場合をいう。

- 咀嚼機能の障害を医学的に確認するための検査方法としては篩分法などがある。

- 言語機能障害については、医師による聴覚判定などで障害を判定する。

- 後遺障害9級6号の後遺症慰謝料の相場(目安)は、自賠責の基準であれば249万円、弁護士の基準であれば690万円(2020年4月1日以降に起きた事故の場合でご自身に過失がない場合)。

- 後遺障害9級6号の認定のための4つのポイント

- 咀嚼機能の原因であるケガについてレントゲンやCTといった画像所見がある

- 事故直後から専門医に受診し、治療を続ける

- 漏れのない後遺障害診断書を作成してもらう

- 保険会社に任せない

後遺障害等級認定の手続を被害者請求で行う場合、書類の入手や内容のチェックが必要なので手間と時間がかかりますが、弁護士に依頼すれば、弁護士が、本人の代わりに後遺障害認定を目指して必要な書類を入手し、内容をチェックすることができます。

交通事故で咀嚼と言語の機能に障害が残り、賠償金請求でお困りの場合には、一度弁護士への相談をおすすめします。

アディーレ法律事務所は、交通事故の被害者からの賠償金請求を取り扱っております。アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。