交通事故の被害にあってけがをしたという方で、事故から時間が経っても首や腰など体の一部が痛むなどの神経症状に苦しんでいる方はいらっしゃいますか。

神経症状とは、交通事故によって末梢神経などが傷付き、症状固定後も体の一部(局部)に痛みやしびれなどの症状が残る場合です。

外傷が治っても消えない、体の内側の痛みはつらいですよね。

交通事故によるけがが原因で、局部に神経症状が残ったという場合、後遺障害等級認定を受ければ、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

局部の神経症状について後遺障害等級認定を受けるためには

- 事故の状況

- 治療経過

- 症状の一貫性

- 被害者の自覚症状

から、その症状が交通事故から生じたものであるといえる(因果関係がある)必要があります。

今回は、事故後、時間が経っても神経症状が残っているという方に、

- 局部に神経症状が残った場合の後遺障害等級について

- 後遺障害等級認定を受けるためのポイント

- 後遺障害等級認定を受けたら請求できる後遺障害慰謝料と逸失利益

- 交渉などを弁護士に依頼するメリット

についてご説明します。

「局部の神経症状」とは?

まずは、局部(体の一部)の神経症状とは、どのような症状なのかご説明します。

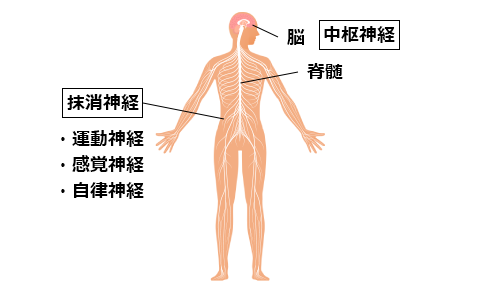

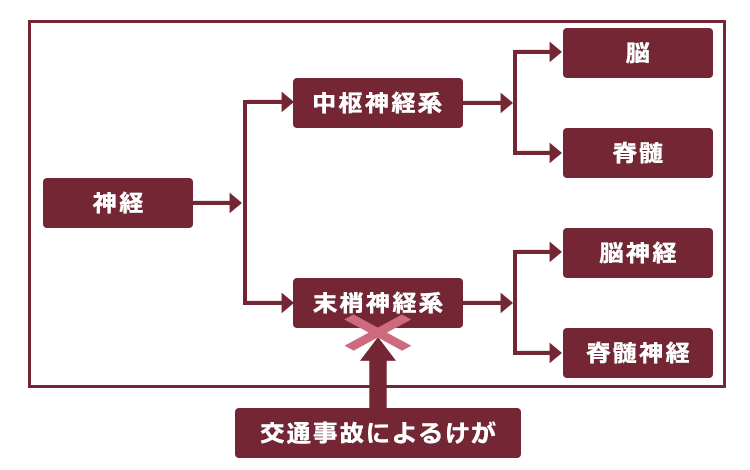

人体の神経は、「中枢神経系」と「末梢神経系」に分かれ、「中枢神経系」は脳と脊髄からなり、「末梢神経系」は、脳と連結する脳神経、脊髄と連結する脊髄神経からなります。

「局部の神経症状」とは、交通事故によりけがをして抹消神経が傷付き、

- 首

- 手指

- 腰部

などの体の部分に疼痛や感覚障害を感じる場合です。

※感覚障害とは、蟻走感(皮膚や体内を蟻がはっているような感覚を感じること)や感覚脱失(感覚がなくなってしまうこと)などです。

また、

頭痛・失調・めまい・平衡機能障害

(※平衡機能障害とは、平衡機能に障害が生じ、ふらつきなどが起きる症状です。)

なども、比較的軽度なものは「局部の神経症状」として取り扱われます。

交通事故による『後遺障害』ってなに?

次に、『後遺障害』について、簡単にご説明します。

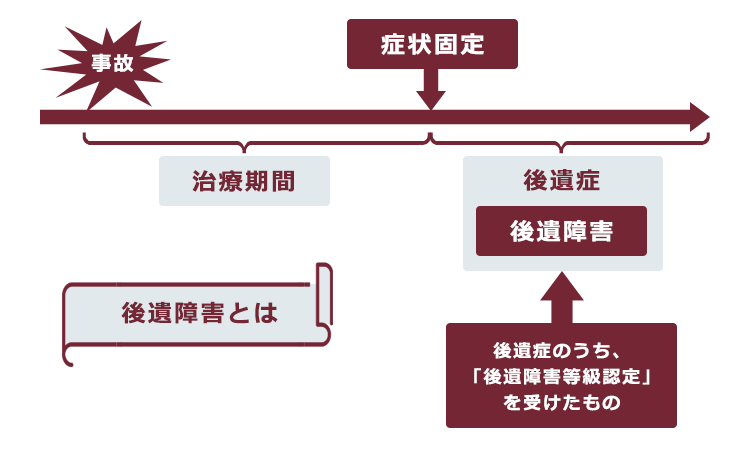

『後遺障害』とは、交通事故後、症状固定(医学上、一般に認められた治療をしても、それ以上効果が期待できない状態)時において残ったいろいろな症状(後遺症)のうち、後遺障害等級認定を受けたものです。

ですから、後遺症が全て「後遺障害」となるわけではありません。

症状固定後に残ってしまった症状について『慰謝料』や『逸失利益』などの損害賠償が認められるには、『後遺障害』として後遺障害等級認定を受ける必要があります。

「後遺障害等級認定」とは?

『後遺障害等級』の具体的内容は、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び第2に規定しています。

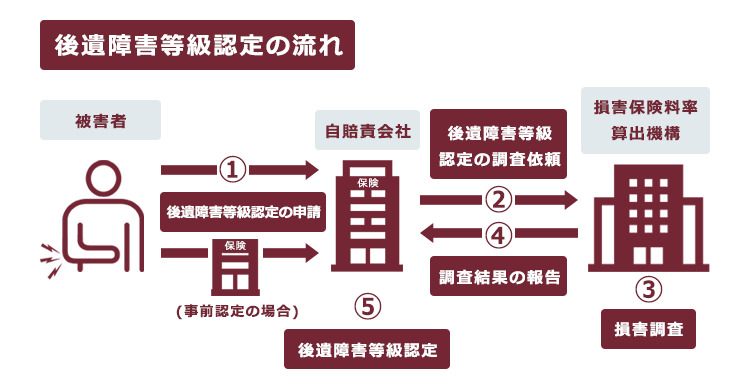

交通事故の被害者の後遺障害等級認定を行っているのは自動車賠償責任保険会社及び自動車賠償責任共済(あわせて「自賠責会社」と言って以下ご説明します。)ですが、実際の調査や審査を行っているのは、損害保険料率算出機構という公的組織です。

参考:自賠責保険(共済)損害調査の仕組み|損害保険料率算出機構

交通事故による後遺症について後遺障害等級認定を受けるためには、まずは後遺障害診断書などの必要書類を準備して、自賠責会社に提出しなければいけません(後遺障害等級認定について詳しくはこちらをご覧ください。)

その後、損害保険料算出機構が後遺障害診断書を確認するなどして、被害者の後遺症が後遺障害等級にあたるかどうか調査した上で判断し、あたると判断すれば、自賠責会社が後遺障害等級を認定します。

後遺障害等級認定の申請は、被害者自身が申請する場合と、相手方の任意保険会社を通じて申請する場合があります(これを「事前認定」といいます)。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

『後遺障害等級』で認められる神経症状について

それでは、『後遺障害等級』で認められている神経症状についてご説明します。

自動車損害賠償保障法施行令によれば、『局部の神経症状』については、その程度によって、以下のとおり後遺障害等級が規定されています。

| 等級 | 後遺障害 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

12級13号と14級9号の違いとは?

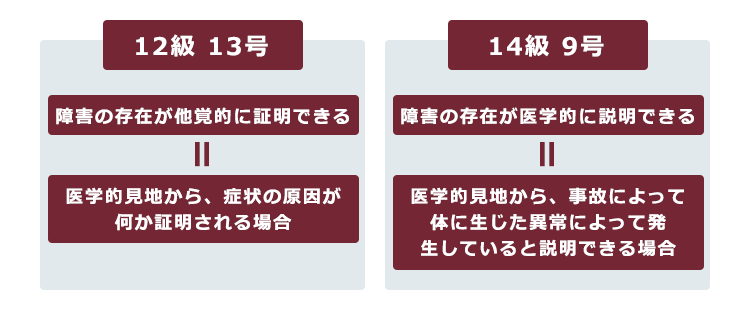

12級13号と14級9号の違いは、局部の神経症状が「頑固」なものかどうかです。

この点、

- 12級13号は「障害の存在が他覚的に証明できるもの」

- 14級9号は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」

とわれています。

具体的には、以下のとおりです。

12級13号は、基本的にはレントゲン検査、CT検査、MRI検査などの画像診断から、

- 事故による骨折の状態(骨片が確認できる、骨癒合不良があるなど)

- 脊髄の圧迫

- 神経根の圧迫

- 脊椎や腰椎の損傷や変形所見など

- 関節の炎症

などが確認でき、それが、医学的見地から被害者の症状の原因になると考えられる場合です。

実際には、画像診断による他覚的所見がない場合に12級13号の後遺障害等級が認定されるのは相当困難です。

画像診断による他覚的所見がないけれど、けがの状態などからそのような症状があってもおかしくない、という場合には14級9号の後遺障害等級に認定されることが多いです。

「局部の神経症状」について後遺障害等級認定されるためのポイント4つ

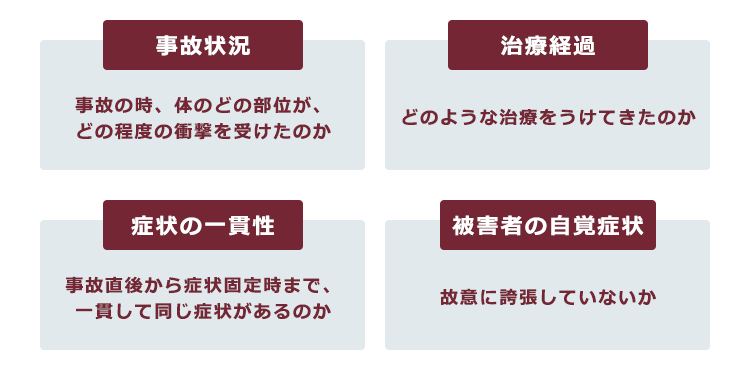

「局部の神経症状」について後遺障害等級が認定されるためには、被害者の症状が交通事故によって生じたという『因果関係』が必要です。

そして、交通事故と被害者の症状の因果関係を判断するためには、次の4つのポイントが重要です。

(1)ポイント1「事故状況」について

「事故状況」とは、どのような事故だったのかということです。

要は、バンパーを交換する程度の事故か、車両が全損するような事故かでは、被害者が受ける衝撃度合いが違います。

特に、14級は他覚的所見がない場合ですので、事故状況から被害者にそのような症状が出てもおかしくないと言える状況が必要です。

(2)ポイント2「治療経過」について

後遺障害等級が認定されるためには、ある程度の期間、定期的に通院治療を受けていることが必要です。

ある程度の期間、適切な治療を受けたにも関わらず、症状が良くなる見込みがない場合に初めて、将来にわたっても回復が困難と認定されます。

ある程度の期間については、症状によって異なりますが、『6ヶ月』が一つの目安になると思われます。

病院に行ったり行かなかったりする場合や、定期的に通院していても、間隔があいている場合には、後遺障害等級認定には不利になりますので、注意が必要です。

(3)ポイント3「症状の一貫性」について

事故直後から症状を訴えていることは非常に重要です。

一般的に、けがによる症状は、けがをした後48時間をピークにして、それ以降は良くなっていくとされています。

被害者の訴える症状が交通事故から数日以内に発症し、症状固定まで一貫して同じ症状が続いていることが、後遺障害等級認定にあたり重要になります。

- 事故後、時間が経ってから症状が現れた

- いったん症状が良くなった後、また悪くなった

などの場合には、事故との因果関係が否定されてしまう傾向があるので、注意が必要です。

(4)ポイント4「被害者の自覚症状」について

当然ですが、被害者には、症状からしておかしくないと思われる自覚症状があることが必要です。

他方、明らかに誇張して大げさに症状を主張している場合などは後遺障害等級認定には不利に働きます。

自覚している症状を、ありのまま正確に医師に伝えることが大切です。

「局部の神経症状」の後遺障害等級で認められる慰謝料について

後遺障害等級認定を受けると、相手方に後遺障害慰謝料を請求できます。

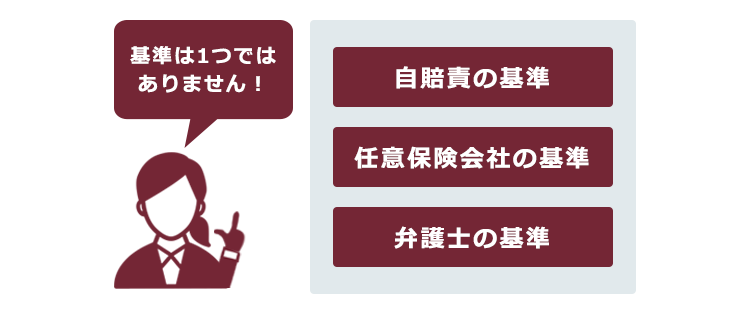

ただし、後遺障害慰謝料の金額は、絶対的な基準が1つあるわけではありません。

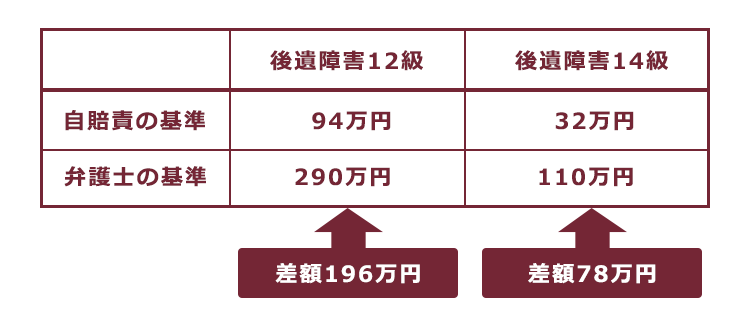

まず、自賠責保険会社と弁護士の基準は以下のとおりです。

(*2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

いずれも、差は3倍以上ですよね。

自賠責保険は、必要最低限度の被害者の救済を目的としているので、3つの基準の中では一番低額です(*ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

任意保険会社の基準は、各会社によって異なりますし、基準は公表されていませんので正確な金額は出せませんが、一般的には自賠責の基準に近い金額になります。

任意保険会社は、自賠責保険ではカバーしきれない分を補填することが目的ですから、必ずしも高額な慰謝料を支払うことに積極的ではありません。

今、まさに相手方の任意保険会社と示談交渉中という方で、保険会社から提案された金額に納得できない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

後で詳しくご説明しますが、弁護士に依頼した場合、基本的には弁護士の基準に基づいた交渉を行いますので、当初提案された金額から、最終的に大きく変更される可能性があります。

「局部の神経症状」の後遺障害等級で認められる逸失利益について

交通事故にあい後遺障害が残ってしまったという場合、後遺障害の影響で、本来得られたはずの将来分の収入が失われてしまうことがあります。

これが『逸失利益』です。

逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。

「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

労働能力喪失率については、厚生労働省により、等級ごとに目安が定められており、12級と14級の場合は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

| 12級 | 14級 |

| 14% | 5% |

ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降に発生した事故とそれ以前に発生した事故では控除率が異なっていますので、注意が必要です。

2020年4月1日以降のライプニッツ係数はこちらをご覧ください。

後遺障害による逸失利益は、事故後、就労が可能(と考えられる)年齢までの減収分の損害について、基本的には一括で支払われるものですので、高額になりがちです。

具体例を挙げてご説明します。

前年度の年収 500万円

交通事故の日 2020年4月1日

症状固定時 2021年4月1日

症状固定時の年齢 40歳

後遺障害等級 12級

例えば、上記のような場合、逸失利益はいくらくらいでしょうか。

後遺障害等級12級の労働能力喪失率は14%です(*実際の事案によって基準どおりでない可能性もあります)。

原則として、40歳の方の労働能力喪失期間は67歳までとされていますから、この場合、就労可能年数は27年となり、そのライプニッツ係数は18.327(上でご紹介したライプニッツ係数表参照)です。

この場合の後遺障害逸失利益の計算式は以下のとおりです。

ですから、この事案では、基準どおりの労働能力喪失であれば、逸失利益は1282万8900円です。

ただし、「局部の神経症状」の後遺障害等級に認定された場合は(特に「むち打ち」の場合に多いのですが)、将来的に症状が改善されることが多いため、実際の裁判では、労働能力喪失期間は就労可能年数までよりもかなり短くなる場合が多いです。

逸失利益については、示談交渉において、相手方の任意保険会社と交渉が難航しがちな項目になります。

上の例でもお分かりかと思いますが、逸失利益は被害者の年齢や収入によっては極めて高額になります。

ですから、示談交渉にあたって、保険会社は、労働能力の喪失率を基準よりも低く見積もったり、喪失期間をかなり短くした金額を提示することが多いのです。

この点は、保険会社の提示する金額を鵜呑みにしないことが大切です。

交通事故の被害にあわれた方は、まずは、厚生労働省の基準に従えば、どの程度の逸失利益が認められるのか実際に計算してみることをお勧めします。

弁護士に依頼するメリットについて

それでは、交通事故の被害にあった時に、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)弁護士によるサポートが期待できる

まだ治療中で症状固定に至っていない方については、後遺障害等級認定の申請にあたって、弁護士によるサポートは非常に重要です。

というのは、各検査によって画像診断ができる12級相当の場合はともかく、局部の神経症状の後遺障害等級の認定を受けるのに、最も大事なのは『後遺障害診断書』の記載内容です。

後遺障害等級認定の申請手続には、『後遺障害診断書』の提出が必要です。

後遺障害等級認定のための調査は、この診断書の記載をもとに行われますので、適切な後遺障害等級の認定を左右する重要な書類です。

ですから、医師に『後遺障害診断書』に正確な記載をしてもらうためにも、治療中から治療終了までの間、定期的な通院をすること、加えて医師に自覚症状をきちんと伝えることが重要です。

提出前には自覚症状と一致しているかを確認し、違いがあれば医師に相談してみましょう。

後遺障害診断書は、後遺障害認定の審査のために提出した後に修正することはできません。しかし、提出前であれば、書いてもらった後遺障害診断書を書き直してもらうこともできます。

弁護士に依頼した場合には、後遺障害診断書の訂正の必要性の判断や医師への依頼について任せることができます。

(2)最終的に受領する金員が増額する可能性があること

先ほどご説明したとおり、後遺障害慰謝料についての自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なっています。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります(弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください)。

(3)煩わしいやり取りから解放されること

ご自身で保険会社との交渉をすべてされるのはなかなか大変です。

時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。

ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害事故に遭った車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。

ご自身が弁護士費用特約の利用ができるかどうか、一度確認してみましょう(詳しくはこちらをご覧ください)。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】交通事故により、体の一部に神経症状が残った場合、後遺障害等級認定を受けるには事故との因果関係が認められる必要がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故の被害にあった時、後遺障害等級認定を受けると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求できるようになる。

- 体の一部に神経症状が残った場合の後遺障害等級は

1.12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

2.14級9号 局部に神経症状を残すもの

があるが、検査による画像診断がなければ、12級13号の認定は難しい。 - 交通事故と症状との間に因果関係があるかは

- 事故の状況

- 治療経過

- 症状の一貫性

- 被害者の自覚症状

から判断される。 - 後遺障害慰謝料については、自賠責基準と弁護士基準は異なっており、任意保険会社の基準は自賠責基準に近い。

- 逸失利益は高額になりやすいため、労働能力喪失率について任意保険会社と見解が対立しやすい。

- 弁護士に依頼した場合には

1.弁護士によるサポートが期待できる

2.最終的に受領できる金員が増額する可能性がある

3.保険会社とのやり取りから解放される

というメリットがある。 - ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになる(一定の限度額、利用条件あり)

アディーレ法律事務所では、弁護士費用特約を利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

交通事故の被害にあわれた方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。