会社が突然に倒産してしまった!しかも給料がまだ支払われていない!

突然仕事を失い、給料も払ってもらえない、こんな状況になったら誰でも「どうしたらよいだろう……」と途方にくれてしまいますよね。

このような場合に、要件を満たした場合には、給料の一部を立替え払いしてくれる制度があります。ご存知でしょうか。

この記事では、

- 未払賃金立替払制度の概要

- 立替払いの適用要件があり

- 立替払いされる金額

- 立替払いが請求の時効

などについて、弁護士が解説します。

未払賃金立替払制度とは?

まず、未払賃金立て替払制度とは、どのような制度なのでしょうか。

未払賃金立替払制度は、倒産した事業主に雇われていた労働者に対する未払い給料のセーフティーネットとして、国が一定範囲の未払い給料を立替払いする制度です。

以下、未払賃金立替払制度の概要を説明します。

(1)未払賃金立替払制度の仕組み

未払賃金立替払制度の仕組みは、次のようになっています。

未払賃金立替払制度は、労働基準監督署と独立行政法人労働者健康安全機構が実施しています。

未払賃金立替払制度による支払いの流れの概略は次のとおりです。

- 労働者が労働者健康安全機構に立替払請求を行う

- 審査ののち、労働者健康安全機構が一定範囲の未払い給料を労働者に支払う

- 労働者健康安全機構が事業主に求償する

では、どのような場合にこの未払い賃金立替払制度を使うことができるのでしょうか。

(2)立替払いを受けられるのは……事業主の適用要件

まず、未払賃金立替払制度が適用される「事業主」の要件は次のとおりです。

未払賃金立替払制度が適用される「事業主」とは、会社、個人、NPO団体などの形態を問いません。

そして、事業主の適用要件は次のとおりです。

- 1年以上事業を継続していたこと

- 「法律上の倒産」か「事実上の倒産」をしたこと

- 同居の親族以外の労働者を雇っていたこと

事業主の適用要件2の「法律上の倒産」とは次のとおりです。

- 破産法にもとづく破産手続

- 会社法にもとづく特別清算手続

- 民事再生法にもとづく民事再生手続

- 会社更生法にもとづく更生手続

事業主の適用要件2の「事実上の倒産」とは、

法的手続をとらずに店舗や工場が閉鎖される場合や、経営者と連絡が取れなくなる場合などがあげられます。

このような場合、労働者が労働基準監督署に申請し、「事実上の倒産である」ということを認定してもらいます。

労働基準監督署は、事業活動を停止していること、今後、事業再開見込みがないこと、事業主が未払賃金を支払う能力がないことなどを確認して、「事実上の倒産」と認定します。

(3)立替払いを受けられるのは……労働者の適用要件

次に、未払賃金立替払制度が適用される「労働者」の要件は次のとおりです。

- 会社と賃金支払いを含めた雇用契約があったこと(パートやアルバイトなども含む)

- 事業主と同居の親族でないこと

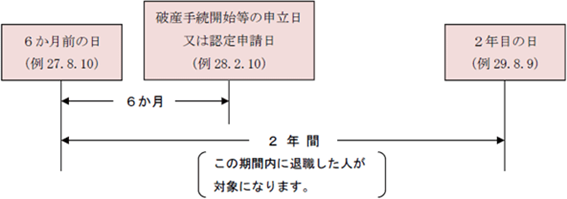

- 退職日が倒産日の6ヶ月前から2年の間であること

- 未払い給料があることについて、証明や確認を受けたこと(法律上の倒産・事実上の倒産それぞれについて証明や確認が必要とされます。)

3の「退職日が倒産日の6ヶ月前から2年の間」という要件の「倒産日」は、次のとおりです。

ア 会社が法律上の倒産をした場合→破産手続などが申立てられた日

イ 事実上の倒産をした場合→労働者が労働基準監督署へ認定申請した日

そして、3の「退職日が倒産日の6ヶ月前から2年の間であること」を、図で表すと次のとおりです。

以上が未払い賃金立替払制度の適用要件です。

次に、立て替え払いを受けられる給料の範囲を説明します。

(4)立替払いを受けられる未払い給料の範囲

未払い賃金立替払制度の立替払いの対象となる、立替払いを受けられる賃金は、定期給与(月給・日給など)と退職金です。

ボーナス、解雇予告手当などは立て替え払いの対象外です。

未払い給料が2万円未満の場合は、立替払いされません。

立替払いされる金額は、最大で未払い給料の8割と定められています。全額支払われるものではありません。

そして、退職時点の年齢によって立替払いされる金額には上限があります。この上限は、次のとおりです。

未払い賃金の総額の限度額

- 45歳以上:370万円

- 30歳以上45歳未満:220万円

- 30歳未満:110万円

立替払の上限額(限度額の8割)

- 45歳以上:296万円

- 30歳以上45歳未満:176万円

- 30歳未満:88万円

では、立替払い請求はいつまで可能なのでしょうか。

(5)立替払いの請求可能期間

立替払いの請求ができるのは、倒産の翌日から2年以内となっています。

法律上の倒産をした場合は、破産手続開始などの決定日または命令日の翌日から2年以内に請求しなくてはなりません。

事実上の倒産をした場合は、労働基準監督署長から倒産の認定を受けた日の翌日から2年以内に請求しなくてはなりません。

この期間を過ぎると立替払いを請求できなくなります。

会社が倒産した場合、期限に遅れて請求ができないような事態にならないように、くれぐれもご注意ください。

未払賃金立替払制度の手続き方法

では、未払賃金立替払制度の手続き方法はどのようになるのでしょうか。

以下、労働者健康安全機構への請求手続きから支払いまでの流れを説明します。

(1)未払い給料の証拠を集め、金額を算出する

まず、未払い給料があることの証拠を集めて、未払い給料の金額を算出することが必要です。

給与規程や退職金規程、給与明細書、タイムカードなどから未払い給料の金額を算出することになります。

会社が閉鎖されてしまい、証拠資料が手元にない場合は、破産管財人などに連絡して提供してもらうとよいでしょう。

また、証拠が手に入らない場合や証拠が有用か心配な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

(2)倒産の証明または確認を受ける

次に、倒産したことの証明または確認を受けることになります。

法律上の倒産の場合は、倒産の区分に応じた証明者(例えば、破産した場合は破産管財人)から倒産の証明書を交付してもらうことになります。

何らかの理由で、証明者に証明書を交付してもらえない場合は、労働基準監督署に立替払請求の必要事項についての確認申請をして、確認通知書を交付してもらうことになります。

一方、事実上の倒産の場合は、労働基準監督署に2段階の申請手続きが必要となります。

まずは、賃金支払い能力がない状態であることの認定申請をして、認定通知書を交付してもらうことになります。

立替払請求の必要事項についての確認申請をして、確認通知書を交付してもらってください。

(3)立替払請求書を記入し、労働者健康安全機構に提出する

次に、立替払請求書という書類に必要事項を記入し、労働者健康安全機構に提出します。

この立替払請求書の書類は、労働者健康安全機構のホームページからダウンロードできます。

また、事実上の倒産の場合には、労働基準監督署から確認通知書を交付してもらった場合は確認書に付属してついている書類です。

参考:Ⅱ未払賃金立替払請求書・証明書及び立替払請求における各種届出一覧|独立行政法人 労働者健康安全機構

請求書には、請求年月日や氏名、振込口座番号などの必要事項を記入します。

立替払金は、税法上は退職所得の扱いになるので、請求書下欄の「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」にも記入してください。

請求書は、(2)で紹介した「証明書」または「確認通知書」と一体となっているので、切り離さないで機構に提出してください。

(4)審査を経て支払いを受ける

請求書を提出した後、審査を経て支払いを受けることになります。

労働者健康安全機構は、破産管財人などに賃金台帳・出勤記録・各種社内規程をはじめとする各種資料の提出を求めたり、従業員に対するヒアリングを行うなどして、請求内容の妥当性を審査します。

労働者健康安全機構は、詐欺請求や不正受給を防止するため、審査は厳格に行います。

立替払請求書の提出から支払いまではおおむね1〜2ヶ月程度かかります。

支払いが決定すれば、請求者である従業員に対して通知され、指定された口座に立替払金が振り込まれます。

立替払いの不正受給には大きなリスクがある

立替払い請求をする際に、未払いの額や退職日などを偽って申請する、会社が加担して虚偽の報告・証明を行うなどした場合、不正に受給した者や不正に加担した者は、刑法246条1項の詐欺罪に問われる可能性があります。

また、立替払金の返還だけでなく、加えて同額の納付(いわゆる倍返し)も求められます。

不正受給をしても得なことは何もありません。不正受給は絶対にやめましょう。

【まとめ】未払賃金立替払制度の手続きポイントは、請求期限と証拠集め

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 未払賃金立替払制度は、倒産した事業主に雇われていた労働者に対して、国が一定範囲の未払い給料を立替払いする制度

- 立替払いには事業主と請求者(労働者)に適用要件があり、立替払いされる金額は最大で未払い給料の8割

- 立替払いが請求できるのは、倒産の翌日から2年が期限

- 立替払いの請求においては、給与明細書や給与規程、タイムカードなどの証拠集めが重要となる

- 立替払いの不正受給には、詐欺罪として刑事告訴される恐れがある

給料が未払いのまま会社が倒産し、未払賃金立替払制度の手続き方法についてお困りの方は、労働基準監督署、労働者健康安全機構や弁護士にご相談ください。