交通事故で背骨(脊柱、脊椎(せきつい)ともいいます)に強い衝撃を受けた結果、背骨が変形してしまった場合には、変形の程度に応じて、次のような後遺障害等級が認定される可能性があります。

- 後遺障害6級5号:脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

- 後遺障害8級相当:脊柱に中程度の変形を残すもの

- 後遺障害11級7号:脊柱に変形を残すもの

脊柱(脊椎)の変形について上記の後遺障害等級が認定されると、認定された後遺障害等級に応じて、後遺症慰謝料420万~1180万円が受けとれる場合があります(弁護士の基準による)。

ただし、必ずしもこの金額の慰謝料を受けとれるわけではありません。適切な慰謝料額を受けとるためには、被害者側が後遺障害の認定基準や慰謝料の相場についてきちんと理解していることが重要になってきます。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 交通事故の後遺障害認定における「脊柱(脊椎)の変形」とは

- 脊柱(脊椎)の変形障害の後遺障害等級の認定基準

- 脊柱(脊椎)の変形障害の後遺症慰謝料の相場

- 脊柱(脊椎)の変形障害で請求できる逸失利益

- 脊柱(脊椎)の変形障害の場合の慰謝料請求のポイント

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

脊柱(脊椎)における後遺障害とは

まず、脊柱(脊椎)における後遺障害について見ていきましょう。

(1)後遺障害認定における「脊柱(脊椎)」とは

後遺障害認定における「脊柱(脊椎)」と医学的に言われる「脊柱(脊椎)」とは少し意味が違います。

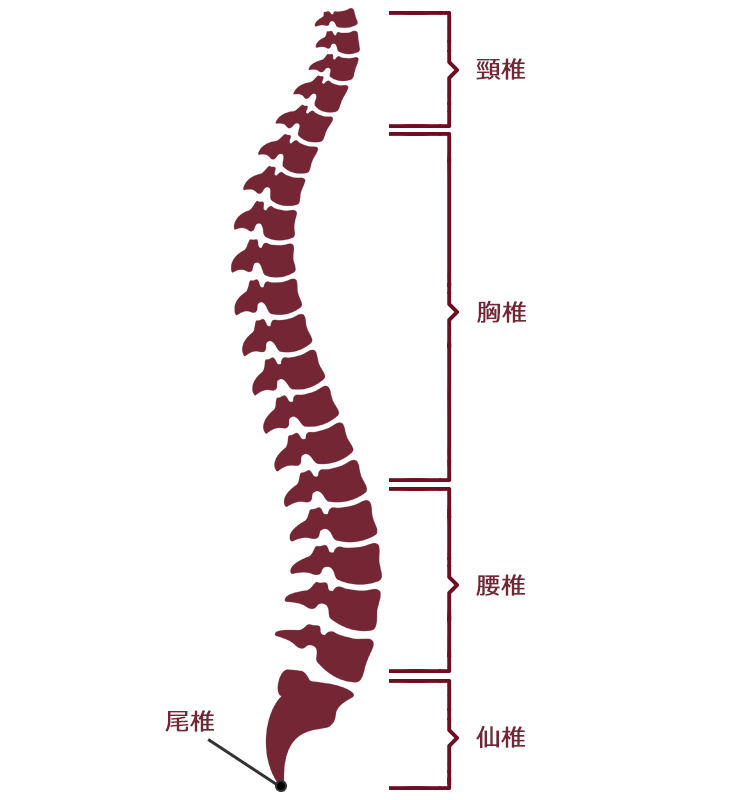

医学的には、脊柱(脊椎)は頸椎(首の骨)・胸椎・腰椎・仙椎・尾椎までを指しますが、後遺障害の脊柱(脊椎)変形では、頸椎・胸椎・腰椎のみを対象範囲とします。

なぜなら、脊柱(脊椎)には、支持機能(頭部や体幹を支える)、運動機能(可動性)、保護機能(脊髄を守る)の3つの機能がありますが、仙骨や尾骨には支持機能がないからです(仙骨や尾骨の後遺障害は脊柱とは別に基準が設けられています)。

【脊柱(脊椎)】

(2)脊柱(脊椎)の後遺障害には「変形障害」「運動障害」がある

脊柱(脊椎)に生じる後遺障害の種類としては、次の2つがあります。

- 変形障害

- 運動障害

それぞれの内容は次のとおりです。

(2-1)脊柱(脊椎)の変形障害

脊柱(脊椎)の変形障害の主な症状は、痛み・姿勢不良・背骨などの隆起が挙げられます。

脊椎(脊柱)の変形の原因として多く挙げられるのは、圧迫骨折や破裂骨折(※)、脱臼などです。

※椎体が上下の衝撃に耐えられずに、くさび状にひび割れた状態を「圧迫骨折」、骨端が折れて多数の骨折が生じた状態を「破裂骨折」といいます。

(2-2)脊柱(脊椎)の運動障害

脊柱(脊椎)の運動障害とは、骨折などを理由に脊柱が本来持つ「前屈・後屈」「回旋」「側屈」などの動きのいずれかが制限されることをいいます。

後遺障害等級の認定にあたっては、可動域や機能性の面から、「頸椎」「胸椎・腰椎」の2区分に分けて症状が評価されることになります。

脊柱(脊椎)の変形障害の後遺障害等級の認定基準

では、脊柱(脊椎)の変形障害により認定される可能性のある後遺障害等級とその認定基準を見ていきましょう。

脊柱の変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級には次の3つがあります。

- 6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの

- 8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの

- 11級7号 脊柱に変形を残すもの

ここでは、各等級の具体的な基準について説明します。

(1)6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの

「脊柱に著しい変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像により脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次の(ア)(イ)いずれかに該当するものをいいます。

| 6級5号に該当する条件 | 内容 |

|---|---|

| (ア)脊椎圧迫骨折などにより2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎(脊柱が後ろに向かって湾曲し、体が前屈し得ている状態)が生じているもの | 「前方椎体高が著しく減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものをいいます。 (例)3個の錐体の前錐体高が減少した場合で、この3個の後方錐体高の合計が12センチメートル、減少後の前方錐体高の合計が7センチメートルであるときは、両者の差である5センチメートルが、3個の錐体の後方錐体高さの1個当たりの高さである4センチメートル以上となっているので、後遺障害6級5号が認定されることになります。 |

| (イ)脊椎圧迫骨折などにより1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法(※)による側彎度が50度以上となっているもの | 「前方椎体高が減少」とは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものをいいます。 (例)2個の錐体の前方錐体高が減少した場合で、この2個の錐体の後方錐体高の合計8センチメートル、減少後の前方錐体高の合計が5.5センチメートルであるときは、両者の差である2.5センチメートルが、2個の錐体の後方錐体高の1個当たりの高さの50%である2センチメートル以上となっているので、後遺障害6級5号が認定されることになります。 |

参考:労災サポートセンター著『労災補償障害認定必携 第17版』労災サポートセンター 237頁

(※)コブ法…エックス線写真により、脊柱のカーブの頭側および尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いているせき椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度(側彎度)を測定する方法のことをいいます。

(2)8級相当 脊柱に中程度の変形を残すもの

「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは、エックス線写真、CT画像またはMRI画像により脊椎圧迫骨折などを確認することができる場合で、次の(ア)(イ)(ウ)いずれかに該当するものをいいます。

(ア)上記6級5号「脊柱に著しい変形を残すもの」の(イ)に該当する後彎が生じているもの(コブ法による側彎度50度以上ではない)

(イ)コブ法による側彎度が50度以上であるもの

(ウ)環椎(第一頸椎)または軸椎(第二頸椎)の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む)により次のいずれかに当てはまるもの

(a)60度以上の回旋位となっていること

(b)50度以上の屈曲位または60度以上の伸展位となっていること

(c)側屈位となっており、エックス線写真、CT画像またはMRI画像により、矯正位(頭をまっすぐにした状態)の頭蓋底部と軸椎下面の平行線の交わる角度が30度以上となっていることが確認できること

(3)11級7号 脊柱に変形を残すもの

「脊柱に変形を残すもの」とは、次の(ア)(イ)(ウ)のいずれかに該当するものをいいます。

(ア)脊椎圧迫骨折などを残しており、そのことがエックス線写真、CT画像またはMRI画像により確認できるもの

(イ)脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)

(ウ)3個以上の脊椎について、椎弓切除などの椎弓形成術を受けたもの

脊柱(脊椎)の変形障害の後遺症慰謝料の相場とは

次に、交通事故による脊柱(脊椎)の変形により上記の後遺障害等級のいずれかに認定された場合の後遺症慰謝料の相場について見ていきましょう。

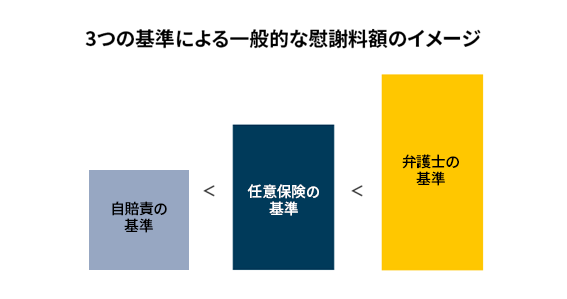

後遺症相場を知るためには、慰謝料の3つの基準を知っておかなければなりません。なぜなら、どの基準を使うかで慰謝料の相場が大きく変わってしまうからです。

慰謝料の3つの基準とは、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。くわしくは、次のとおりです。

| 算定基準 | 概要 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |

| 弁護士の基準 | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。 |

3つの基準の慰謝料の金額を比較すると、一般的に、次のようになります。

この図のように、基本的に、自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額になりやすい傾向にあります。

実際に、脊柱(脊椎)の変形による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります(任意保険の基準は非公表のため掲載しておりません)。

【脊柱(脊椎)の変形による後遺症慰謝料の相場(※)】

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 6級5号 | 512万円 | 1180万円 |

| 8級相当 | 331万円 | 830万円 |

| 11級7号 | 136万円 | 420万円 |

弁護士に依頼することで、保険会社が提示する慰謝料額が自賠責の基準や任意保険の基準から弁護士の基準になり、増額できる可能性があります。

脊柱(脊椎)の変形障害による逸失利益とは

交通事故による脊柱(脊椎)の変形で後遺障害が認定されると、加害者に対して「逸失利益」も請求できる可能性があります。

「逸失利益」とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、タクシードライバーとして生計を立てている人が、交通事故での脊柱(脊椎)変形により長時間座って仕事を続けることができずに、ドライバーの仕事ができなくなってしまったことで、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入については「逸失利益」として加害者に請求できる可能性があるのです。

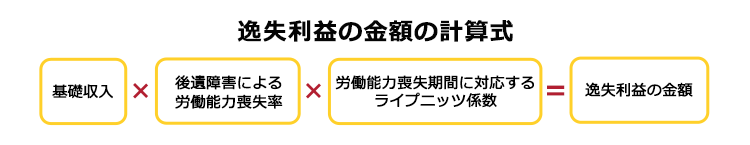

逸失利益の金額は、将来の収入であるため、実際いくらになるのかはわかりません。そこで、次の計算式で逸失利益の金額は計算することになります。

- 「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。

- 「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。

- 「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます(後遺障害ごとに目安:6級・87%、8級・45%、11級・20%)。

ただし、脊柱(脊柱)変形障害が残った場合でも、仕事の内容によっては仕事を問題なく続けることができ、減収もない場合があり、労働能力喪失率や喪失期間が争われる例が多くあります。

労働能力喪失率や喪失期間が争いとなった場合には、脊柱の変形の程度や、神経症状の残存度合い、就労への影響や現実の減収の有無などから、労働能力喪失率を認定します。

逸失利益についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

脊柱(脊椎)の変形障害が残った場合の慰謝料請求の3つのポイント

適正な慰謝料や逸失利益を受けとるためには、次の3つのポイントに気を付ける必要があります。

- 脊柱変形があれば必ず後遺障害等級の認定が受けられるわけではない

- 保険会社が提示する逸失利益は適正とは言い切れない

- 弁護士の基準で慰謝料を請求する

(1)脊柱(脊椎)変形があれば後遺障害等級の認定が受けられるわけではない

脊柱(脊椎)変形があれば、後遺障害等級の認定が受けられると思われているかもしれません。

しかし、脊柱(脊椎)変形があれば必ず後遺障害等級の認定が受けられるというわけではありません。

後遺障害等級の認定は医師が行うのではなく、書類審査によって行われます。そのため、例えば、必要な検査を受けておらず検査結果が不足している場合や医師の診断書の記載が不足している場合などには、脊柱(脊椎)変形をしていても後遺障害等級の認定されない可能性があるのです。

そこで、後遺障害認定の申請を行うにあたっては、必要な検査を漏れなく受け、医師が作成する診断書の内容をチェックすることが重要となってきます。

特に、脊柱(脊椎)の変形においては、画像(レントゲン写真・CT画像・MRI画像)から読み取れる所見が後遺障害等級の認定の決め手となりますので、レントゲン検査やCT、MRI検査などが重要となってきます。

後遺障害等級の認定に不安がある方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。交通事故に精通した弁護士に相談・依頼することで、過去の裁判例や実務経験から後遺障害等級の認定に有利な検査(レントゲン検査よりMRI検査を受けるべき、など)についてのアドバイスをしたり、後遺障害診断書などの資料の内容のチェックも受けることができます。

(2)保険会社が提示する逸失利益は適正とは言い切れない

保険会社が提示する逸失利益は適正とは言い切れません。

例えば、本来であれば逸失利益が認められるべきなのに逸失利益が含まれていなかったり、逸失利益が含まれていても逸失利益の金額が適切でなかったりすることがあります。

特に、脊柱(脊椎)変形は、加害者側の保険会社と被害者側で労働能力喪失率や期間の設定で交渉が難航するケースが多いです。そのため、脊柱(脊椎)の変形の場合には、加害者側の保険会社から提示された逸失利益の金額が本当に適正かどうかを確認する必要があります。

弁護士に依頼すると、保険会社が適正な金額よりも低い金額の逸失利益を提示している場合であっても、例えば、実際に仕事ができなくなっていることを示す証拠(例:動画や仕事場の上司からの陳述書など)を集めるなどし、適正な金額での逸失利益を受けとれるように交渉することができます。

(3)弁護士の基準で慰謝料を請求する

適正な慰謝料を請求するためには、「弁護士の基準」で慰謝料額を計算することが必要です。

これまで説明したとおり、保険会社が使う「自賠責の基準」や「任意保険の基準」よりも「弁護士の基準」の方が高額となりやすい傾向にあります。そのため、適正な慰謝料を請求するためには、「弁護士の基準」を使うことが必要となるのです。

ただ、ここで知ってほしいことは、被害者本人(もしくは被害者側の保険会社が行う示談交渉代行サービス)では、自賠責の基準や任意保険の基準から弁護士の基準に増額を求めてもなかなか応じてくれないということです。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、一般に最も高額な弁護士の基準を用いた主張を行います。弁護士は訴訟も辞さない態度で保険会社と交渉するため、保険会社側も弁護士であれば弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談に応じてくれることが多いです。

このように、被害者本人の交渉では弁護士の基準への増額ができない場合でも弁護士であれば弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待でき、慰謝料の増額も期待できます。

実際、過去にアディーレ法律事務所に相談された方から弁護士に相談したことで賠償額が変わったとの声もいただいています。少しでも多くの賠償額を受けとりたい方は、アディーレ法律事務所に相談されることをおすすめします。

弁護士への依頼でもらえる示談金が増える可能性についてくわしくは、こちらをご覧ください。

【まとめ】脊柱(脊椎)変形の場合には後遺障害6~11級に認定される可能性あり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 脊柱(脊椎)の変形の場合に認定される後遺障害等級と慰謝料の相場

- 6級:弁護士の基準では1180万円(自賠責の基準では512万円)

- 8級:弁護士の基準では830万円(自賠責の基準では331万円)

- 11級:弁護士の基準では420万円(自賠責の基準では136万円)

- 脊柱(脊椎)変形によって仕事に支障が出て、収入が減った場合には「逸失利益」として加害者に請求できる可能性がある(加害者側の保険会社と労働能力喪失率や喪失期間などで争いになることがある)。

- 慰謝料や逸失利益を請求する場合の3つのポイント

- 脊柱変形があれば必ず後遺障害等級の認定が受けられるわけではない

- 保険会社が提示する逸失利益は適正とは言い切れない

- 弁護士の基準で慰謝料を請求する

脊柱の変形による後遺症があれば、後遺障害等級の認定はされるだろうと考えているかもしれません。

しかし、後遺症があっても後遺障害等級が認定されないことがあります。それは、検査が足らないことや書類の記載が足らないことなどが理由となっています。

一度判断された認定を覆すことはとても難しいのが実情です。後遺障害認定の申請をされる前に、検査の不足がないか、提出書類の記載に不備がないかを弁護士に相談されることをおすすめします。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として持出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年5月時点)

交通事故の被害にあって慰謝料を含む賠償金(示談金)の請求や後遺障害等級の認定のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。