「歩行中に自転車とぶつかってけがをした。示談ってどうやってしたら良いんだろう」

自転車事故にあってけがをしたと言う場合、加害者に対して生じた損害の賠償を請求できます。

近年、自転車についても保険(「自転車保険」と呼びます)の加入を義務付ける自治体が増えています。

加害者が自転車保険に加入している場合は、通常は保険会社と示談交渉をした上で、損害の賠償を受けられます。

他方、加害者が自転車保険に加入していない場合には、加害者本人と示談交渉をすることになります。

ですが、自転車対歩行者の事故の場合で加害者が自転車保険に加入しておらず、加害者に資力がない場合には、示談交渉が難航しがちです。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

自転車事故にあった場合の流れ

まず、自転車事故の被害にあってけがをした場合の、事故後の流れについて簡単にご説明します。

事故後の流れは、次のようになります。

警察への報告

実況見分の実施

連絡先の交換

病院の受診

示談交渉

(1)警察への報告

自転車も道路交通法上の「車両」にあたります。

自転車を運転していた人(加害者)は、事故が起こった時には警察への報告義務があります。

(2)実況見分の実施

自転車にひかれるなどした被害者がけがをしている場合、人身事故となり、実況見分が実施されます。

事故の状況を正確に警察官に伝えることが大切です。

(3)連絡先の交換

相手の氏名・連絡先・保険会社などを控えましょう。

スマホなどで事故状況やけがの写真を撮影することも大切です。

(4)病院の受診

けがをした場合には病院を受診して診断書を書いてもらう必要があります。

(5)示談交渉

けがの治療が終了した時点で、加害者と示談交渉をします。

自転車事故の示談交渉は誰がするの?

加害者が自転車保険に加入している場合、基本的には保険会社の担当者が示談交渉にあたります(※示談代行サービスのない場合は除きます)。

他方、加害者が自転車保険に加入していない場合などは、被害者であるあなたが加害者と直接示談交渉をしなくてはいけません。

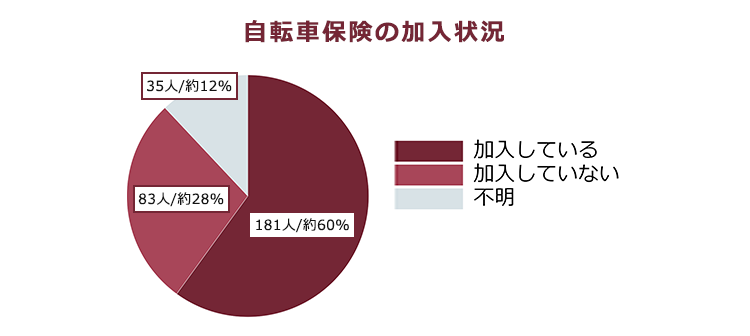

なお、国土交通省の調査によると、2017年の「自転車対歩行者」事故の歩行者死亡・重傷事故における自転車運転者の自転車保険の加入状況は次のとおりでした。

加害自転車が自転車保険に加入していない場合はどうなる?

自転車も「車両」ということは、自賠責保険による補償が受けられるんですか?

いいえ、そうではありません。自転車×自転車の事故や、自転車×歩行者の事故の場合には、自賠責保険による補償は受けられません。

近年、各自治体による自転車保険の加入の義務化などが進んでいますが、いまだに自転車保険に加入していない方も多いです。

そのような場合、示談交渉には次のような問題があります。

- 示談交渉が難航しやすい

- 加害者によっては損害賠償金が支払われない

- 後遺障害等級認定が受けられないことがある

順にご説明します。

(1)問題1|示談交渉が難航しやすい

自転車事故について示談交渉が難航しやすい一番の原因は次のとおりです。

過失割合についての当事者が合意に至らない

過失割合とは何ですか?

過失割合とは、事故の当事者それぞれにどのくらいの過失(=不注意・ミス)があったのかを表す割合のことです。

例えば被害者の過失が2割、加害者の過失が8割の場合、過失割合は20:80となります。

仮に、交通事故により被害者に生じた損害額が100万円だった場合、100万円のうち20万円は被害者自身が負担し、加害者は80万円を被害者に支払うことになります。

交通事故では、過失割合に応じて受け取れる損害賠償の額が変わるため、その割合をどう決めるかは当事者双方にとって極めて切実な問題となります。

この過失割合は、警察などが決めるのではなく、当事者間での協議で決まります。

自動車事故では、事故態様によってある程度の過失割合が類型化されていますが、自転車事故では、自動車事故ほどには過失割合の類型化が進んでおらず、過失割合を決める段階で揉めることが多くなります。

また、当事者に過失割合に関する知識が少ないことも、揉める一因となります。

当事者同士では合意に至らない場合には、最終的には裁判を起こして問題を解決せざるを得ない場合もあります。

(2)問題2|加害者によっては損害賠償金が支払われない

自転車事故とは言え、被害者のけがが重大な場合には、賠償金額も極めて高額になります。

自転車保険に加入していない場合には、賠償金は加害者自身が支払わなくてはいけません。

ですが、加害者に資力がない場合(お金を払う経済力がない場合)には、結局賠償金がいつまでたっても支払われないことも多いです。

(3)問題3|後遺障害等級認定が受けられないことがある

先ほどご説明したとおり、自転車対歩行者の事故や自転車同士の事故の場合、自賠責保険は適用されません。

ですから、自動車事故のように自賠責保険による後遺障害等級認定を受けることはできません。

ただし、加害者が任意の自転車保険に加入している場合には、「自賠責調査事務所」に後遺障害等級認定のサポートを受けながら、保険会社による後遺障害等級認定が受けられることがあります。

他方、加害者が自転車保険に加入していない場合には、加害者側の保険による後遺障害等級認定は受けられません(※被害者が勤務中や通勤中の場合には、労災の対象となる場合があります)。

後遺障害に相当する症状を加害者が任意に認め、それに対する賠償金を支払うのであれば特に問題はありませんが、加害者が認めない場合には、最終的には裁判を起こした上で、裁判所に判断してもらうことになります。

示談書の記載事項と作成時の注意点について

それでは、続いて、示談書の記載事項と作成時の注意点についてご説明します。

加害者が自転車保険に入っている場合には、保険会社が示談書(又は免責証書など)のひな型を持っていますし、示談書は基本的には保険会社が作成します。

ただし、保険会社の示談書であっても、形式面に誤りがないか、ご自身で確認する必要があります。

形式面についての注意点は、次のとおりです。

当事者の氏名

※後になって自分ではないと言われないよう、フルネームで正確に記載する必要があります。

事故の詳細

※交通事故証明書をもとに、事故の発生日時・発生場所・加害車両などを特定します。

示談内容

※示談金額・支払方法・支払期日・振込先口座について明記します。

支払がなかった場合の措置

※約束の支払期日に支払いがなかった場合のペナルティ(遅延損害金や違約金など)について記載します(保険会社が支払う場合には、ほとんど不履行リスクないため、不履行時の懈怠条項を定めないのが普通です)。

清算条項

※交通事故の損害賠償に関する話合いが終了したことを明記します(※事案によっては、示談後思わぬ症状が出てきた時は別途協議する旨の記載が必要です)。

本人の署名・捺印

※示談書には必ず本人がサインをした上で、ハンコを押してください。

いったん示談書に作成してお互いに取り交わすと、基本的には示談書の内容を覆すことはできません。

最終的に示談書を作成する前には、本当にこの内容で良いのか、よく検討することが大切です。

示談書は公正証書の方が良い?

公正証書とは何ですか?

公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことです(※当事者双方が公証役場に行く必要はあります)。

加害者が自転車保険会社に加入しており、保険会社によって賠償金が支払われる場合などには、あえて公正証書にする必要はありません。

示談書を公正証書にする必要があるのは、例えば、示談成立後、加害者が示談金を数年にわたって分割して支払っていくような場合です。

というのは、あえて示談書を公正証書にする意味は、次のとおりです。

加害者が示談金の支払いを怠った時に、裁判などをすることなく、加害者の財産を差押えることができるようにするため

示談書を公正証書にしておかない場合、加害者が約束を破って示談金を支払わなかった場合に加害者の財産を差押えるためには、改めて裁判などを起こして『債務名義』を取得しなければなりません。

ただし、公正証書を作成する場合は、次の点に注意が必要です。

強制執行認諾約款をいれること

強制執行認諾約款とは何ですか?

強制執行認諾約款とは、示談金の支払いを怠った時は、強制執行されてもかまわないという内容の約款です。

せっかく示談書を公正証書で作っても強制執行認諾約款が入ってなければ、公正証書に基づく差押えはできませんので注意が必要です。

強制執行認諾約款がない場合には、加害者の財産を差押さえるためには改めて裁判などを起こす必要があります。

公正証書は公証人という専門家が作るから、何も言わなくても強制執行認諾約款が入っているだろうと思ってはいけません。

実際、公正証書をつくっておいたのに、その内容次第で強制執行ができないことは思いのほか多いです。

この点、もしも自分で正確な公正証書にする自信がなければ、必ず弁護士などの専門家に確認してもらうことをお勧めします。

2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。

参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省

参考:公正証書の作成の手続がデジタル化されます!|公証人連合(https://www.koshonin.gr.jp/images/7aaee7fb5b3de582f4a87b5179dd478d.pdf)

(1)具体的に何が変わる?

この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。

また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。

同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。

さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。

公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。

(2)デジタル化のメリットとデメリット

デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。

メリットとしては、次の3点があげられます。

- 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。

- 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。

- スケジュール調整が容易になる。

デメリットとしては、次の3点があげられます。

- リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある 。

- 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。

- なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。

(3)手数料の見直し

手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。

また、養育費や死後事務委任契約の作成にかかる手数料はこれまでより軽減されます。

歩行中に自転車に衝突された!弁護士に依頼して1000万円以上獲得した事例

| Sさん(女性・50代・兼業主婦) 後遺障害:骨折・脱臼 後遺障害等級:11級 ケガの部位:体幹・脊柱 傷病名:腰椎圧迫骨折 |

(1)相談までのできごと

五差路の横断歩道を青信号で横断中、左側から来た自転車に衝突されてしまったSさん。

この事故により、Sさんは腰椎圧迫骨折と診断され、治療を余儀なくされました。

治療を続けていたSさんは、ある日、医師から「間もなく症状固定です」と告げられ、今後の賠償金請求の進め方に不安を覚えました。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいとアディーレ法律事務所に相談しました。

(2)弁護士の対応

弁護士が資料を確認したところ、脊柱変形で後遺障害11級認定の可能性があるとわかり、Sさんに伝えました。また、保険会社の提示金額は自賠責保険基準と近い金額となる可能性があること、弁護士が対応することでより高額の適切な賠償金を受け取れる可能性が高いことについても説明しました。

ご依頼後、弁護士が後遺障害等級認定に必要な書類を揃えて申請し11級認定。続いて、弁護士は加害者側の保険会社と示談交渉を行いました。慰謝料や逸失利益が認められた結果、賠償金として約1327万円を獲得することができました。

【まとめ】自転車事故の被害にあい、加害者が自転車保険に加入していない場合には、加害者と示談をしなければならない

近年では自転車事故による高額な賠償判決がくだされるケースが増加傾向にあり、条例で自転車保険の加入を義務付ける自治体も増えています。

加害者が自転車保険に加入している場合、被害者は保険会社と交渉することになりますが、弁護士に保険会社との交渉を依頼すると、自分で交渉するよりも、もらえる賠償額が増えることも少なくありません。

保険会社と示談する前に自転車事故を取り扱っている弁護士に相談するとよいでしょう。

加害者が自転車保険に加入している場合、保険会社との交渉で賠償金を増額できる可能性があります。

加害者側の自転車保険会社から提示されている賠償金額に納得がいかないという方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談下さい。