「保険会社から提案された逸失利益が少ない気がする…。会社役員の場合、逸失利益はどうやって計算されるのだろう?」

交通事故によるけがが原因で何らかの後遺症が残ってしまった場合、以前と同じようには働くことができず収入が減ってしまうなど、事故に遭わなければ得られたはずの利益を得られなくなってしまうことがあります。

このように、後遺症のために失ってしまう将来得られたはずの利益を「後遺症による逸失利益」といい、加害者に対してその損害の賠償を請求できる可能性があります。

後遺症による逸失利益は、基本的には事故前の収入を基準に計算されます。

この点、会社役員の役員報酬は『労務対価部分』と『利益配当部分』に分けられ、基本的には『労務対価部分』についてしか逸失利益の計算の基準とされません。

ただし、実際の裁判を見ても役員報酬の全額が「労務対価部分」とされ、役員報酬全額を逸失利益の計算の基礎にされることも少なくありません。

加害者の保険会社から提示されている逸失利益の金額に納得できない方は、この記事をお読みいただき、賠償金増額のための示談交渉にぜひお役立てください。

この記事を読んでわかること

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

後遺症による逸失利益の計算方法について

後遺症による逸失利益の計算方法は次のとおりです。

「基礎収入」は、原則として事故前の現実の収入額を基礎とし、将来現実の収入額以上の収入を得られる証拠があれば、その収入額が基礎となります。

例えば、雇用契約で働いている給与所得者の方などは、通常は源泉徴収票などをもとに事故前の現実の収入が基礎収入とされます。

「労働能力喪失率」とは、後遺症によって事故前と比べてどのくらい労働能力が失われてしまったのかという割合です。

後遺障害等級ごとにどの程度労働能力が喪失するかという一応の基準はありますが、必ずしも基準どおりの喪失率が認められるわけではありません。

例えば外貌醜状や歯牙欠損などは、労働能力それ自体には問題がないことも多く、基準よりも低い労働能力喪失率しか認められないこともあります。

「ライプニッツ係数」は、将来分の収入が一時金で支払われることにより、被害者が将来の利益(利息など)を先に取得することになるため、その得られる利益を前もって控除するための数値です(症状固定時から就労可能年数までの期間に相当するライプニッツ係数を乗じます)。

2020年4月1日以降に発生した事故に関するライプニッツ係数は、次のサイトをご参照ください。

役員報酬の『労務対価部分』と『利益配当部分』

会社役員の方の後遺症による逸失利益を考える際に注意が必要なのは、役員報酬全額が逸失利益を計算する「基礎収入」にはならないことがあるという点です。

先ほどご説明したとおり、そもそも逸失利益とは事故にあわなければ得られたであろう収入などの利益が失われたという損害です。しかし、役員報酬は、事故にあって後遺症が残り、事故前と同じように働けなくなったとしても、特段金額が下がらないことがあります。

極端な例ですが、親族の経営する会社の役員に名前を連ねているだけであって、事故前も事故後も会社で働いておらず、報酬だけを受け取っているという場合には、当然事故にあったことによる減収がないのですから、そこに損害はありません。

そこで、役員報酬は、実際の労働の対価である「労務対価部分」と、会社の利益を配当する「利益配当部分」に分けた上で、基本的には「労務対価部分」は逸失利益を計算する際に基準となる「基礎収入」とする一方、「利益配当部分」は「基礎収入」には含まれないとされています。

| 役員報酬 | 労務対価部分 | 基礎収入に含まれる |

|---|---|---|

| 利益配当部分 | 基礎収入に含まれない |

この点、大企業のいわゆるサラリーマン役員のような場合は、通常は収入全額が労務対価であることが多いでしょう。

他方、中小企業のオーナー社長などの役員報酬には、労務の対価に加えて会社の利益が配当されていることが多いです。しかし、役員報酬のうち、どこまでが労務対価部分でどこからが利益配当部分なのか、通常は明確に区別されていません。

そこで、裁判上は、次のような事情を総合的に判断して、役員報酬に占める労務対価部分を検討することになります。

- 会社の規模、売上げなどの利益状況

- 役員の地位、職務内容、年齢

- 役員報酬額

- 他の役員や従業員の職務内容と報酬・給料額との差異

- 事故後の報酬額の変更の有無 など

実際の裁判例について

それでは、実際の裁判例をいくつかご紹介します。

【役員報酬全額が労務対価と認められた事例】

- 東京地裁2016年11月17日

- 被害者の一人会社であったこと

- 長男の妻が経理事務等を手伝うほかは、被害者が単独で印刷機器の販売等を行っていたこと

などから、役員報酬全額が労務対価部分と認定されました。

- 横浜地裁2013年11月28日

- 会社の事業について、業務の受注・人員の配置その他の管理業務を一人で行っていたこと

- 会社に利益が生じた時は内部留保としており、いわゆる不労所得に相当する部分はないこと

などから、役員報酬全額が労務対価部分と認定されました。

- 千葉地裁2013年6月5日

- 会社は被害者が50%、被害者の妻が30%の持株比率である同族会社であること

- 従業員は、役員3名・正社員4名・パート2名で、被害者は社員の中で最も長時間勤務している上、業務全体の統括・業務の進行状況の把握・社員の労務管理・経理の確認・その他書類の決裁に加え、施行部のリーダー、施工現場の監督、営業活動を行っていたこと

- 事故後の売上高、売上総利益、損益がいずれも低下ないし悪化したこと

などから、役員報酬全額が労務対価部分と認定されました。

- 東京地裁2011年3月24日

- 被害者は、レーザー応用機器の設計・製造及び販売等を目的とする株式会社(従業員41名、過去3年間の平均年商約8億円)の創業者であること

- 会社設立以降、代表取締役として同社を経営する一方、同社の中心的研究者として活動していたこと

などから、役員報酬全額が労務対価部分と認定されました。

【役員報酬の一部について労務対価と認められた事例】

これに対して、役員報酬の一部について労務対価と認められた裁判例をご紹介します。

- 大阪地裁2014年3月20日

- 会社の株主は被害者のみ、役員は被害者とその妻のみで従業員は3名のみの小規模会社であること

- 被害者の事故当時の年収は1320万円と会社の規模や業績から比較的高額であること

などから、役員報酬全額を被害者の労務対価とはできないとされました。

その上で、

- 被害者も従業員と同様に現場作業を行い、営業・事務作業・見積り・値段交渉などをしていたこと

などから、役員報酬の7割について労務対価部分と認めました。

- 大阪地裁2014年9月9日

- 役員報酬は事故の7年前から定額であること

- 事故前年は休業日数に応じて減額されていること

- 株主配当が行われていないこと

- 症状固定後、為替差損による損害を理由に減額されていることから、報酬が必ずしも提供労務量と比例しないこと

などから、役員報酬額3360万円のうち7割について労務対価部分と認めました。

- 横浜地裁2012年12月20日

- 被害者は、飲食店を経営する会社の取締役だが、店長兼バーテンダーとして働き、接客・主食の提供・調理なども担当していること

- 事故後も会社から役員報酬を受領し、事故による減収はないこと

- 会社の売上高も概ね維持されていること

- 会社の規模・組織・利益状況・被害者の担当する業務内容・役員報酬額・他の従業員の給与額などからして、役員報酬の全額が労務対価とは認められないこと

などから、役員報酬から利益配当部分を除外した8割相当の720万円について労務対価部分と認めました。

弁護士に依頼するメリットについて

役員の方は基礎収入が比較的高額になることも多く、逸失利益の計算については保険会社との意見も鋭く対立しがちで、なかなか交渉がまとまらないこともあります。

そんな時、弁護士であれば、保険会社の提示が妥当かどうかを的確に判断することができます。

さらに、交通事故の示談交渉などを弁護士に依頼する場合、次のようなメリットがあります。

(1)最終的に受領できる金員が増額する可能性がある

弁護士に依頼した場合、ご自身で示談交渉をする場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額される可能性があります。

というのも、損害賠償を算出するための保険会社(自賠責保険及び任意保険)の基準と弁護士の基準は異なるのです。

通常は、自賠責の基準が一番低く、弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

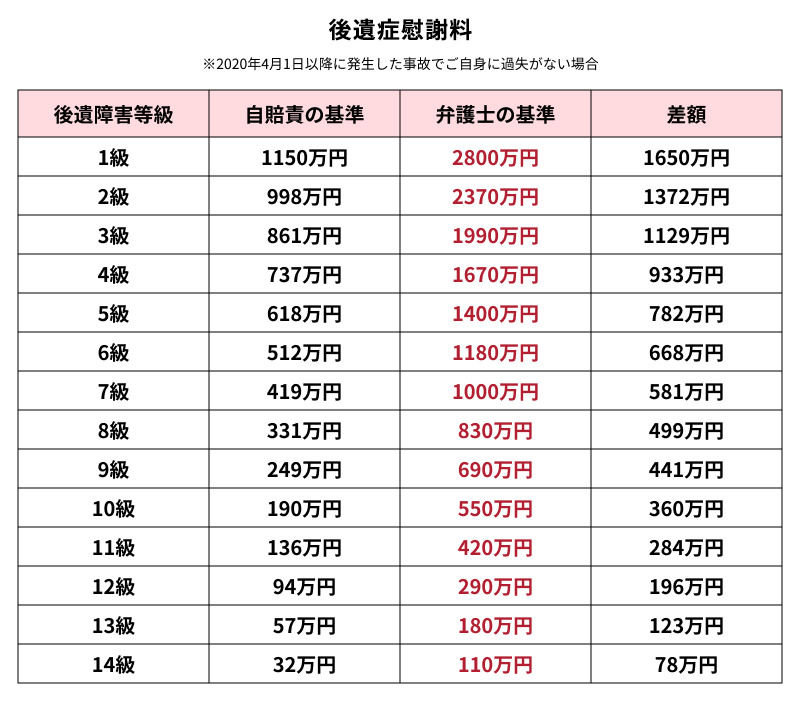

特に、後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合、後遺症慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準の差は次のとおりです。

任意保険の基準は、通常は自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いのです。

(2)煩わしいやり取りから解放される

ご自身で保険会社との交渉をすべて行うのはなかなか大変です。

時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

【まとめ】会社役員の逸失利益は報酬の「労務対価部分」が基礎収入として計算される

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 後遺症による逸失利益は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間分のライプニッツ係数」の計算式で算出する

- 「基礎収入」は、基本的には事故前の現実の収入額とされる

- 会社役員の役員報酬は、実際に労働した対価である「労務対価部分」と会社の利益の分配を受けている「利益配当部分」に分けられ、原則として「労務対価部分」についてのみが「基礎収入」とされる

- 役員報酬の労務対価部分は、次の事情を総合的に考えて判断する

- 役員の地位、職務内容、年齢

- 役員報酬額

- 他の役員や従業員の職務内容と報酬・給料額との差異

- 事故後の報酬額の変更の有無 など

- 会社の規模などにもよるが、実際の裁判例では、役員報酬の全額が「労務対価部分」と判断されている事例も少なくない

会社役員が交通事故の被害に遭った場合、正確な逸失利益を算出し、適切な賠償を受けることが大切です。弁護士に相談することで、逸失利益を含む賠償金請求における注意点やリスクを把握し、最終的に受領できる金額が増額する可能性があります。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年9月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。