「交通事故にあって治療を続けたけれど、後遺症が残りそう……この後、どうしたら良いの?」

交通事故の被害にあってけがをすると、治療をしても残念ながら後遺症が残ってしまうことがあります。

そのような場合、まずは「後遺障害等級認定」の申請をしましょう。

第1~14級までの後遺障害等級認定を受けると、原則として加害者の保険会社に対して後遺症慰謝料や逸失利益などを請求出来るようになります。

そして、賠償額の交渉の段階になったら、弁護士に交渉を依頼するかどうか検討しましょう。

というのも、被害者本人が保険会社と交渉して獲得できる賠償額より、弁護士が交渉して獲得できる賠償額の方が、高額になることが多いからです。

今回の記事では、

- 後遺障害等級認定の流れ

- 事前認定と被害者請求

- 弁護士に依頼するメリット

などについてご説明します。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

後遺障害等級認定とは?

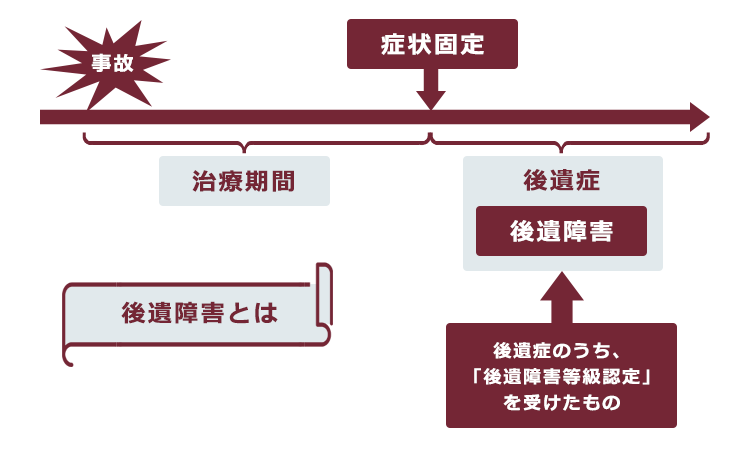

交通事故のせいで体が事故前のように動かせなくなった、あるいは痛みやしびれが残ってしまった……。残念ながら、交通事故により「後遺症」が残ってしまうケースは少なくありません。

「後遺症」とは、治療による回復が見込めなくなった状態(「症状固定」といいます)で残ってしまった症状のことをいいます。

そして「後遺症」のうち、特定の機関に「後遺障害等級認定」を受けたものを「後遺障害」と言います。

後遺障害の具体的な内容は、自賠責施行令で第1~14級まで定められており、最も重い等級が第1級になります。

症状固定について詳しくはこちらの記事もご参照下さい。

後遺障害等級認定を受けると、基本的に、後遺障害の程度に応じた後遺症慰謝料や逸失利益(交通事故にあわなければ得られたはずの将来の収入分の利益です)の賠償を請求出来るようになります。

そのため、後遺症が残りそうな方の場合、賠償額を増やすためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級認定を受けるまでの流れは?

後遺障害等級認定を受けるまでの流れは、大まかに次のとおりです。

後遺障害等級認定の流れ

医師による症状固定の判断

医師による後遺障害診断書の作成

後遺障害等級認定の申請

認定機関による審査

後遺障害等級の認定

後遺障害診断書について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

後遺障害等級認定の申請は誰が、どうやってする?

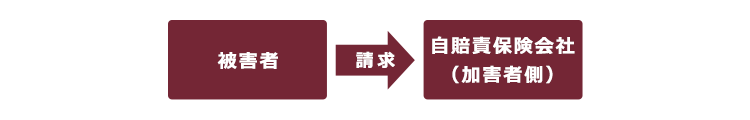

後遺障害等級認定の申請は、加害者の加入する自賠責保険会社(又は自賠責共済)に対して行います。

その後、後遺障害の内容などを損害保険料率算出機構という機関が調査し、最終的に後遺障害等級に該当するかどうか、該当する場合は何号に該当するかが決定されます。

後遺障害等級認定の申請には、次の2通りの方法があります。

- 事前認定 加害者の任意保険会社を通じて後遺障害等級認定の申請を行う場合

- 被害者請求 被害者自身が直接後遺障害等級認定の申請を行う場合

どちらの方法にもメリット・デメリットがあります。

それぞれご説明します。

事前認定と被害者請求について

事前認定の流れ

事前認定とは、加害者の保険会社を通じて後遺障害等級認定を申請する場合です。

この場合、被害者は医師から後遺障害診断書など必要書類を入手して保険会社に渡せば、申請手続は全て保険会社がしますので、被害者の手間は少なくて済みます。

現在、保険会社から直接病院に治療費が支払われている「一括対応」を受けている方は、通常は、事前認定によることが多いです。

「一括対応」をしてもらっている場合は、自分で後遺障害等級認定の申請はできませんか?

いいえ、「一括対応」によって、保険会社に治療費を病院に支払ってもらっている場合であっても、事前認定ではなくご自身で後遺障害等級認定の申請をすることは可能です(被害者請求をすると、一括対応は解除されます)。

被害者請求の流れ

他方、被害者請求は、被害者自身で後遺障害等級認定の申請をする場合です。

後遺障害等級認定の申請には、後遺障害診断書の他に、提出しなければいけない書類が各種あります。

被害者請求の場合には、ご自身でこれらの書類を収集しなければなりませんので、被害者請求に比べて手間がかかりますし、書類を収集するための費用もかかります。

被害者請求の必要書類と手順について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

ただでさえ、交通事故のけがに苦しめられている上、後遺症が残るかもしれないという不安を抱えながら書類収集までしなければいけないなんて…。そんな不満も当然です。

ただ、次に詳しくご説明しますが、手間だけを考えて加害者の保険会社に全て任せるのは適切ではないことも多いのです。

事前認定と被害者請求で結果が違うことがある?

後遺障害の有無や程度に関して、被害者と加害者の保険会社の意見が食い違うことは少なくありません。

そんな時は、事前認定ではなく被害者請求を検討すべきです。

というのは、保険会社は金融庁の許認可や監督を受け、被害者を救済するという社会的な責任がありますが、一方で営利企業である以上、支払う保険金が増額されることに対して積極的とは言えないからです。

事前認定の場合には、基本的には保険会社が申請に必要な書類を選定し、提出します。

被害者の側で書類を選定できません。

他方、被害者請求の場合には、申請に必要な書類は被害者側で選定して提出しますので、有利な認定を得るための最大限の努力が出来ます。

その結果、事前認定と比較して高い等級での認定がされる可能性があるのです。

事前認定の結果に納得が出来ず、弁護士に依頼して不服申立てを行った結果、当初は認定されなかった後遺障害等級に認定されたケースを一部ご紹介しましょう。

このケースでは結果的に後遺障害等級に認定されましたが、最初から弁護士に依頼して書類を精査した上で被害者請求をしておけば、当初から後遺障害等級に認定されていた可能性もあります。

二度手間を防ぐためにも、後遺障害等級認定を検討されている方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

事前認定がお勧め出来ないケースについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

後遺障害等級認定の申請の際に、弁護士に依頼するメリットについて

次に、被害者請求をされる際、弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

被害者請求に関して弁護士に依頼するメリットは、次の3つです。

- 申請の手続を弁護士に任せることが出来る

- 等級認定の結果が適切か判断出来る

- 加害者の保険会社と代わりに交渉してもらえる

それぞれ、詳しくご説明します。

(1)申請の手続を弁護士に任せることが出来る

先ほどご説明したとおり、後遺障害等級認定の申請には各種の書類を収集する必要があります。

弁護士であれば、収集すべき書類の種類や収集方法を熟知していますので、収集すべき書類や収集方法について悩む必要はありません。

後遺障害等級は、慰謝料や逸失利益の金額に大きな影響を及ぼします。

弁護士は、適切な後遺障害等級認定を受けるために、後遺障害診断書を含め、申請に必要な書類を徹底的にチェックします。

(2)等級認定の結果が適切か判断出来る

後遺障害等級認定の結果に納得が出来ない場合、異議の申立てが出来ます。

ですが、被害者の方がご自身で最初の申請の際に何が足りなかったのかということや、異議を申立てたら結果が覆る可能性があるのかという判断をされるのはなかなか困難です。

この点、交通事故の案件を多数扱っているような弁護士であれば、それらの判断が可能です。

不本意な結果になってから弁護士に相談するよりも、後遺障害等級認定の申請前に弁護士のアドバイスを受け、治療中から一貫してサポートを受けることをお勧めします。

(3)加害者の保険会社と代わりに交渉してもらえる

後遺障害等級認定の結果が出ると、最終的な賠償金の範囲や金額について、加害者の保険会社と交渉する必要があります。

この時、注意して欲しいのは、保険会社の提示する示談金額はそれ以上は一切出せないという金額ではなく、弁護士の交渉により増額出来る余地があることが多いということです。

それは、交通事故の損害賠償に関する基準について、保険会社の基準と弁護士の基準(弁護が異なっているからです。

保険会社は自社の基準に基づいて示談金額を提示しますが、弁護士は弁護士の基準に従って増額を交渉します。その結果、示談金額が増額されることも多いのです。

他方で、被害者本人が直接交渉した場合、弁護士基準に従った増額には応じてくれないことも多いのが実情です。

弁護士に依頼した場合の賠償金の増額について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士に交渉を依頼することにより、最終的に受け取れる賠償金が場合によっては数百万円も増額している例もあります。

まずは、弁護士の基準に基づいた賠償金がいくらになるのか、弁護士にご相談されることをお勧めします。

「弁護士費用特約」をご存じですか?

弁護士に依頼するメリットは分かったけれど、弁護士に依頼した場合の費用が心配……。

そんな方は、ぜひ、ご自身やご家族が加入している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との交渉などを弁護士に依頼した場合に、その費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ご自身が加入している自動車保険だけでなく、ご家族名義の保険や火災保険など別の保険に付いていることもあるので注意が必要です。

このような場合には、限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担します。

ですから、基本的には弁護士費用の心配はいりません。

私は被害者なのに、私の保険を使うというのは納得できないのですが……。

保険は、ご自身に過失がある場合の相手に対する補償はもちろんですが、ご自身に過失がなくて完全に被害者となった場合にも、ご自身の損害を補償するために使えるものが多いのです。

弁護士費用特約のために保険料を支払っているのですから、むしろ、弁護士費用特約があるのに使わないのはもったいないです!

しかも、弁護士費用特約はオプションですから、基本的には弁護士費用特約を利用したからと言って、次年度以降の等級が下がることはありません(※保険内容をご確認ください)。

誰の保険の弁護士費用特約を利用できる?

弁護士費用特約が利用できる範囲はかなり広いです。

例えば、一般的には次のようなケースでも弁護士費用特約を利用できます(各保険会社の契約内容によって異なりますので、利用時には約款の確認が必要です。)。

- 被害者本人の保険に弁護士費用特約がないが、配偶者(夫or妻)の保険に弁護士費用特約が付いている

- 被害者が独身で保険に加入していないが、両親の保険に弁護士費用特約が付いている

- 知人の車に同乗中に交通事故の被害にあった場合に、知人の保険に弁護士費用特約が付いている など

本人以外の方の弁護士費用特約であっても利用できることもありますので、まずは、ご家族の保険内容をご確認ください。

約款は基本的には複雑ですし、細かい字でいろいろ書いてあるため、一読しても特約が使えるのかよく分からないという方もいらっしゃるでしょう。ご自身で確認するのが難しい場合には、ご加入の保険の相談窓口にご確認ください。

弁護士費用特約が使えるケースについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

参照:弁護士費用保険(権利保護保険)について|日本弁護士連合会

交通事故によるけがが重大で、後遺障害等級が上がれば上がるほど、一般的には賠償金額は高額になり、保険会社との意見も鋭く対立しがちです。

弁護士費用特約がないとしても、弁護士が交渉することで賠償金額が増額され、弁護士費用を上回るメリットがあることもあります。

まずは相談無料の弁護士に賠償金の見込みなどをご相談されることをお勧めします。

【まとめ】被害者請求と、弁護士への依頼を検討しましょう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 症状固定時に残った後遺症について、後遺障害等級認定を受けると、基本的に加害者に対して後遺症慰謝料や逸失利益の請求が出来る。

- 後遺障害等級認定の申請は、加害者の任意保険会社を通じて申請する「事前認定」と被害者自身が請求する「被害者請求」がある。

- 「事前認定」は加害者の保険会社が申請に必要な手続きをするため、手間が少なくて済むというメリットがある。しかし、申請する書類を被害者が選べない。したがって、被害者にとってベストな書類を提出してもらっているかどうかが把握できないというデメリットがある。

そのため、手間はかかるが、どのような資料を提出するか被害者自身が選定出来る「被害者請求」がお勧め。 - 後遺障害等級認定の申請の際、弁護士に依頼すると、次の3つのメリットがある。

- 申請に関する手続を弁護士に任せることが出来る

- 等級認定の結果が適切か判断出来る

- 加害者の保険会社と代わりに交渉してくれる。

- 交通事故の賠償金についての保険会社の基準と弁護士の基準は異なり、通常は弁護士の基準の方が高額である。弁護士に示談交渉を依頼すると、自分で示談をする場合に比べて最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性がある。

- ご自身やご家族が加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになる(契約によって一定の限度額、利用条件あり)。

後遺症が残るほどの大けがをしたという方は、事故前と同じような生活を送れないもどかしさや怒りを覚えていらっしゃるでしょう。

事故をなかったことには出来ません。それでも、せめて加害者やその保険会社には最大限の補償を求めるべきです。

後遺障害等級は1級でも変わると受け取れる賠償金額が、大きく変わってきます。

あなたが受けた苦痛を最大限賠償させるためにも、まずは弁護士への相談をお勧めします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあわれた方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。