「B型肝炎の給付金をもらうためには、訴訟する必要があると聞いたけど、どこの裁判所で訴訟しても大丈夫?」

B型肝炎給付金を受け取るためには、裁判所にて、B型肝炎訴訟を行う必要がありますが、B型肝炎訴訟をどこの裁判所に提起しなければならないかという管轄が決まっています。

本記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- B型肝炎訴訟の管轄となる裁判所

- B型肝炎給付金の対象となる人の要件

- B型肝炎訴訟に必要な書類

ここを押さえればOK!

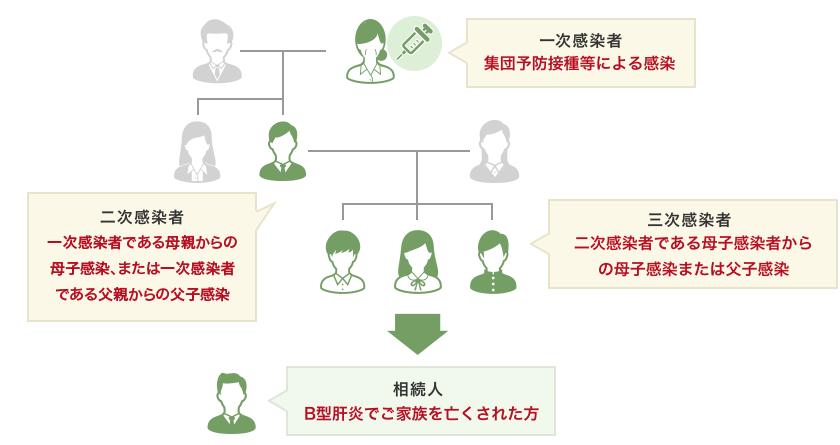

給付金の対象となるのは、以下の方々です。

・幼少期の集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した一次感染者

・一次感染者から母子感染や父子感染した二次感染者

・一次感染者の孫で、親から感染した三次感染者

・上記の方々の相続人(患者本人が未請求のまま死亡した場合)

訴訟には多くの証拠書類が必要です。一次感染者の場合、血液検査結果、予防接種の記録、親の血液検査結果などが求められます。二次感染者の場合は、母親の一次感染を証明する書類や、母子感染の証明なども必要になります。

必要書類の収集が難しい場合でも、あきらめずにB型肝炎訴訟を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。場合によっては他の書類で証明できる可能性もあるためです。

B型肝炎訴訟は複雑な手続きを要しますが、弁護士に依頼することで、資料収集から訴訟、給付金申請まで代行してもらえます。

給付金受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所に一度是非ご相談ください。

B型肝炎の給付金請求に関するご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

B型肝炎訴訟とは

幼少期の集団予防接種等(集団接種の方法による予防接種またはツベルクリン反応検査)により、B型肝炎ウイルスに感染した一定の方に対し、国がB型肝炎給付金を支給するという制度があります。

B型給付金を受け取るためには、証拠書類を揃え裁判所へ訴訟する必要があります。

この訴訟のことを、B型肝炎訴訟といいます。

B型肝炎訴訟では、一定の要件を満たしているのかを審議し、B型肝炎給付金の対象であれば、和解手続きをすることになります。

この和解後、和解調書など一定の書類を「社会保険診療報酬支払基金」に提出すると、B型肝炎給付金を受け取ることができます。

B型肝炎訴訟の管轄となる裁判所とは

B型肝炎訴訟はどこの裁判所でも行うことができるというわけではありません。

裁判所には「管轄」があり、管轄のある裁判所に対し、訴訟を提起する必要があります。

B型肝炎訴訟の場合、主に次の裁判所に対し訴訟提起をすることになります。

- 患者など、訴訟提起をする人(原告)が現在住んでいる地域を管轄する裁判所

- 国(被告)の所在地である東京の裁判所

- 集団予防接種等を受けた場所を管轄する裁判所

また、裁判所には最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、簡易裁判所などいろいろな種類がありますが、基本的には、管轄のある「地方裁判所」に対し、B型肝炎訴訟を提起することになります。

請求金額が140万円未満の場合には、管轄のある「簡易裁判所」への訴訟提起も可能です。

B型肝炎給付金の対象者とは

では、どのような方が、B型肝炎給付金の対象となるのか、解説いたします。

集団予防接種等から直接感染した人以外も、場合によってはB型給付金の対象となります。

(1)一次感染者

一次感染者とは、集団予防接種等により直接B型肝炎ウイルスに感染した人のことをいいます。

B型肝炎訴訟で一次感染者として認められるためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

- 1941年7月2日~1988年1月27日までに生まれていること

- 満7歳の誕生日の前日までに集団予防接種等を受けたこと

- B型肝炎ウイルスに持続感染している(長期間に渡って感染状態が続いている)こと

- 母子感染、父子感染など、集団予防接種等以外の感染原因がないこと

(2)二次感染者

二次感染者とは、一次感染者である母親または父親から感染した人のことをいいます。

B型肝炎訴訟で、二次感染者として認められるためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。

- 親が一次感染者の要件を全て満たすこと

- 本人(一次感染者の子)がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- 本人への感染経路が母子感染または父子感染であること

※母子感染の場合、妊娠中または出産の際にB型肝炎ウイルスがうつることが想定されています。

※父子感染の場合は、唾液などを介して父親から子にB型肝炎ウイルスがうつることが想定されています。

(3)三次感染者

三次感染者とは、一次感染者である祖母から二次感染した母親(または父親)から感染した人のことをいいます。

三次感染者として認められるための要件は次のとおりです。

- 祖母が一次感染者の要件を全て満たすこと

- 親(一次感染者の子)が二次感染者の要件を全て満たすこと

- 本人(一次感染者の孫で二次感染者の子)がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- 本人への感染経路が、母子感染または父子感染であること

(4)相続人

一次感染者、二次感染者、三次感染者が、B型肝炎給付金を受け取らずに亡くなった場合、各相続人も訴訟提起をすることができます。

B型肝炎訴訟に必要な書類とは

B型肝炎訴訟に必要な書類は、何次感染かによって異なります。

B型肝炎訴訟に必要な書類の一例(概要)について、ご紹介します。

なお、事例によっては、その他の書類の提出が必要になることがあります。

(1)一次感染を証明するのに必要な書類

- 一次感染者が持続感染(長期間の感染)をしていることを証明する血液検査結果

(6ヶ月以上の間隔をあけて行った2回分のHBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性の血液検査結果など) - 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたことを証明するための母子健康手帳または予防接種台帳など

- 母親の血液検査結果や、母親と一次感染者の続柄が記載された戸籍など

(HBs抗原陰性かつ、HBc抗体陰性または低力価など) - 一次感染者本人の一定の医療記録(カルテ等)

- 必要に応じて、一次感染者のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果

- 必要に応じて、父親の血液検査結果や、父親と一次感染者の続柄が記載された戸籍など

(父親のHBs抗原の検査結果やHBV分子系統解析検査結果など)

(2)二次感染(母子感染)を証明するのに必要な書類

- 母親が一次感染者の要件を満たすことを証明する各書類

- 二次感染者が持続感染をしていることを証明する血液検査結果

- 母子感染であることを証明する資料(二次感染者が出生直後に持続感染していたことを明らかにする医療記録等、もしくは、HBV分子系統解析検査結果、または、母子感染以外の感染原因が存在しないことを証明する資料)

- 二次感染者と母親の続柄が記載された戸籍

(3)その他の感染者は専門家に相談する

二次感染者(父子感染)、三次感染者である場合に必要な書類については、ここまでご説明した書類とは異なります。

詳細は、B型肝炎訴訟を専門的に取り扱う弁護士などにお尋ねください。

(4)必要資料が収集できないときでもあきらめずに専門家にご相談を

これまで、給付金の受給のために必要となる書類を解説してきました。

もっとも、これらの必要書類が収集できない場合であっても、他の書類を証拠として給付金を受給できる場合があります。

そのため、「必要書類がうまく収集できないからあきらめよう」などと安易に給付金の受給をあきらめてはいけません。そのような場合は、B型肝炎訴訟を専門的に取り扱う弁護士などに相談することをお勧めいたします。

【まとめ】管轄のある裁判所にB型肝炎訴訟を提起する必要がある

今回の記事をまとめると次のようになります。

- 管轄のある裁判所に対し、訴訟を提起する必要があります。

- B型肝炎訴訟の場合、次の地方裁判所が管轄となります。※請求額140万未満は簡易裁判所も可

- 患者など、訴訟提起をする人(原告)が現在住んでいる地域を管轄する裁判所

- 国(被告)の所在地である東京の裁判所

- 集団予防接種等を受けた場所を管轄する裁判所

- B型肝炎給付金の対象となるのは、次のような方です。

- 幼少期の集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに持続感染した一次感染者

- 一次感染者から母子感染や父子感染で感染した二次感染者

- 一次感染者である祖母から親が母子感染し、さらにその親から母子感染や父子感染した三次感染者

- 上記各相続人(患者本人が未請求のまま死亡した場合)

- B型肝炎訴訟をするためには、たくさんの証拠書類を収集して、裁判所に提出する必要がありますが、証拠を収集するのに専門知識を必要とする場合も少なくありません。

「こんなにたくさんの書類を集めるのは大変だし、やっぱり辞めておこうか」

そう考えられる方もいるかもしれません。

でもちょっとお待ちください。

アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた場合、B型肝炎訴訟の資料収集の代行(※)から、B型肝炎訴訟、同給付金の申請まで全て代わりに行います。

(※)母子手帳など、弁護士では収集できない一部資料を除きます。

また、アディーレ法律事務所では、B型肝炎訴訟・給付金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金受け取り後の後払いとなっております。

なお、B型肝炎給付金の支給が決定すれば、和解協議にあたり、弁護士等に報酬を支払った方に対して、各給付金額の4%の額が訴訟手当金として国から給付されます。

※以上につき、2024年8月時点

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。

B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、B型肝炎訴訟・給付金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。