交通事故に遭遇し、相手に100%の過失がある10対0事故。

この状況で、あなたはどれくらいの示談金を受け取れるのでしょうか?

示談金額の相場は、数十万~数百万程度と幅があり、ケガの程度や後遺症の有無などによって大きく変わってきます。

本記事では、10対0事故の示談金相場や示談金の増額ポイントを詳しく解説します。これから示談交渉を控えている方、提示額に疑問を感じている方、ぜひ最後までお読みください。

ここを押さえればOK!

適正な示談金を受け取るためには、弁護士基準を用いること、治療を途中で打ち切らないこと、保険会社の提案を鵜呑みにしないことが重要です。「適正な示談金を受け取りたい」「保険会社が提示する示談金額に不安がある」という方は、一度アディーレの弁護士にご相談ください。

弁護士による交通事故のご相談はアディーレへ!

10対0事故の示談金相場とは?

10対0事故の示談金額は数十万円から数百万円程度となることが多いです。後遺症が残った場合などには数千万円になることもあります。

このように示談金額は、事故状況やケガの程度などによって大きく変わってきます。

ここでは、交通事故でよくあるむちうちの例を見ていきましょう。むちうちで後遺障害認定がない場合には、示談金のうち入通院慰謝料が多くを占めます。ここでは、交通事故でよくあるむちうちのケガをした場合の慰謝料相場について簡単に紹介します。

(1)むちうちで入通院をした場合の慰謝料相場

交通事故でむちうちになり、後遺症が残らなかった場合の慰謝料相場は、主に通院回数もしくは入院期間によって決まります。ただし、実際の通院日数や症状の程度も考慮されます。

(1-1)むちうちで2週間通院した場合

総治療日数が14日(2週間)、実際の通院日数が5日である場合を例に計算してみます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 入通院慰謝料 | 4万3,000円 | 14万円 (軽傷の場合9万5,000円) |

(1-2)むちうちで1ヶ月通院した場合

総治療日数が30日(1ヵ月)、実際の通院日数が10日である場合を例に計算してみます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 入通院慰謝料 | 8万6,000円 | 28万円 (軽傷の場合19万円) |

(1-3)むちうちで3ヶ月通院した場合

総治療日数が90日(3ヵ月)、実際の通院日数が30日である場合を例に計算してみます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 入通院慰謝料 | 25万8,000円 | 原則73万円 (軽傷の場合は53万円) |

(1-4)むちうちで6ヵ月通院した場合

総治療日数が180日(6ヵ月)、実際の通院日数が50日である場合を例に計算してみます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 入通院慰謝料 | 43万円 | 116万円 (軽傷の場合89万円) |

(2)むちうちで後遺症が残った場合の慰謝料相場

むちうちで後遺症が残った場合には、後遺症慰謝料が支払われることになります。むちうちによる後遺症の程度次第で金額が大きく変わってきます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 後遺障害12級 | 94万円 | 290万円 |

| 後遺障害14級 | 32万円 | 110万円 |

後遺障害等級とは、後遺症の症状の程度を表したものです。交通事故のむち打ちの場合には後遺障害12級もしくは14級が認定されることが多いです。後遺障害14級について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

あなたが受け取れる慰謝料を計算してみませんか?

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

死亡の場合の慰謝料計算

10対0事故で示談金を増額させる3つのポイントとは?

交通事故の示談金を少しでも多く受け取るためには、次の3つのポイントを知っておきましょう。

- 慰謝料額の計算には弁護士基準を使う

- 治療の打ち切りを打診されても最後まで治療する

- 加害者側の保険会社の言いなりにならない

詳しく見ていきましょう。

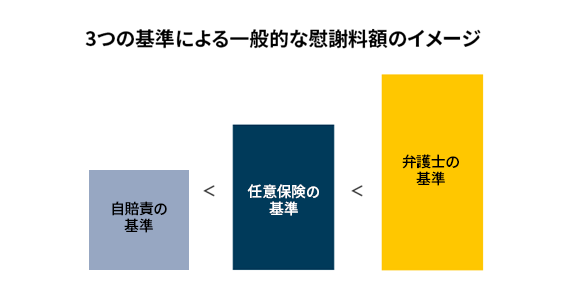

(1)慰謝料額の計算には弁護士基準を使う

少しでも多くの慰謝料を受け取りたいと考えている場合には、弁護士の基準を使うのがおすすめです。

交通事故による慰謝料などの計算基準は低いほうから「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準(裁判所の基準)」の3つがあり、保険会社が提示してくる金額は一番低い「自賠責保険の基準」で計算している場合が多いです。

弁護士が示談交渉に介入すれば、通常では一番高い「弁護士の基準」で慰謝料額などを計算するため、結果として適切な賠償金額で示談することが期待できます。当初、保険会社からの提示された賠償金額と比べると、2倍、場合によっては3倍近くまで増額されるケースもあります。

(2)治療の打ち切りを打診されても最後まで治療する

保険会社から治療の打ち切りを提案されても、医師が必要と判断する限り治療を継続することが大切です。

途中で治療を中断すると、慰謝料の増額交渉が難しくなったり、後遺障害認定が難しくなったりする可能性があります。被害者を治療しているのは医師であって、保険会社ではありません。医師の指示に従うようにしましょう。

(3)加害者側の保険会社の言いなりにならない

加害者側の保険会社の言いなりにはならないようにしましょう。保険会社の言うことであれば正しいということはありません。実際、弁護士が交渉すると保険会社が提示した過失割合や示談金額が変わることはよくあることです。

例えば、加害者側の保険会社は加害者側の言い分を鵜呑みにして、こちらにも過失があると思っている可能性があります。本来であれば10対0の過失なのに、8対2の過失であると主張してくることがあります。

このように加害者側の提示する過失割合や示談額に納得がいかなければ、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

10対0事故で請求できる示談金とは?示談金と慰謝料の違いとは?

示談金とは、示談交渉で支払われることになったお金全体のことをいいます。慰謝料はあくまでも示談金の一部で、示談金には治療費や通院にかかった交通費などが含まれます。

ここでは、示談金に含まれる主なお金について慰謝料以外のものを紹介します。

(1)治療関係費

事故でケガをした場合、事故の加害者に対してケガの治療にかかった費用を請求することができます。

【治療関係費に含まれる費用】

- 医療費(診察料、薬代、入院費など)

- 通院交通費

- 付添看護費

- 入院雑費

すでに病院での治療を受けていて、治療費を負担していないときには、すでに加害者側の保険会社が治療費を支払っているということです。この場合には、示談金からは差し引かれることになります。

(2)休業損害

事故の加害者に対して休業損害も示談金として請求することができます。休業損害とは、事故によるケガの治療中に働けなかったことで減ってしまった収入のことです。

例えば、交通事故の治療で休んでしまったために会社からの給与が支払われなかったなとの場合があたります。主婦で家事ができなかったという場合にも請求できます。

(3)逸失利益

事故の加害者に対して後遺症による逸失利益も示談金として請求することができます。後遺症による逸失利益とは、事故による後遺症で働けなかったことで減ってしまった収入のことです。

例えば、仕事中ずっと首が痛くて仕事に集中できなかったり、ひどいときには仕事に行くことすらできなかったりする場合があたります。

10対0事故の示談金に関するよくある質問

最後に、10対0の示談金に関してよくある質問をまとめました。参考にしてください。

(1)怪我のない10対0事故で車の修理代は請求できる?

ケガのない事故であっても、車の修理費用など損害があれば請求することができます。高級車の場合は、修理費用などだけで数百万円を超えることもあります。

(2)事故の慰謝料をぼったくるのはダメですか?

事故の被害者として慰謝料を少しぐらい多めにもらいたいという気持ちはわかりますが、ダメです。

過剰に請求していたことがバレると、加害者側から返還を求められたり、刑事事件として告訴されたりするなどトラブルの元になりかねません。通院日数について嘘の報告をしたり、過剰にケガを申告したりするのもやめましょう。

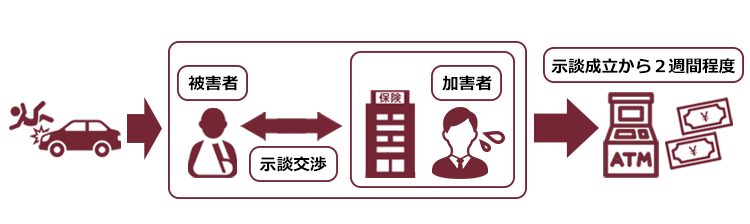

(3)示談金はいつ受け取れるの?

交通事故でケガをした場合には、ケガの治療後示談交渉が行われるのが一般的です。

示談交渉では、加害者側の保険会社から金額など示談の条件が提示されます。

示談交渉が成立すればその段階で賠償金が支払われます。もし交渉が決裂した場合は裁判を行い、その結果をもとに賠償金が支払われます。

【まとめ】10対0事故の示談金相場は数十万~数百万程度|弁護士へ相談を

10対0事故の示談金相場は数十万から数百万円程度で、ケガの程度や後遺症の有無により大きく変動します。適切な示談金を受け取るためには、弁護士基準の使用、治療の継続、保険会社の言いなりにならないことが重要です。

事故の示談に不安や疑問がある方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。弁護士のアドバイスを受けることで、適切な示談金を受け取る可能性が高まります。

交通事故の被害にあって示談金のことでお悩みの場合は、交通事故の示談金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。