自転車事故は、自動車事故と違って、刑事罰で罰せられるというイメージがないかもしれません。

しかし、自転車事故であっても自動車事故と同じく刑事罰の対象となり、被害者は加害者を刑事告訴することができます。

そもそも、刑事告訴とは、被害者が警察官や検察官などに対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることをいい、自転車事故の場合、被害者が刑事告訴しない限り、加害者が刑事罰を負うこともないまま終わってしまうこともあります。

加害者に刑事罰を負わせたいと考えている場合には、刑事告訴をするようにしましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 自転車事故で問われる罪

- 加害者を刑事告訴する方法

- 刑事告訴する場合の注意点

自転車事故を起こした場合に問われる犯罪

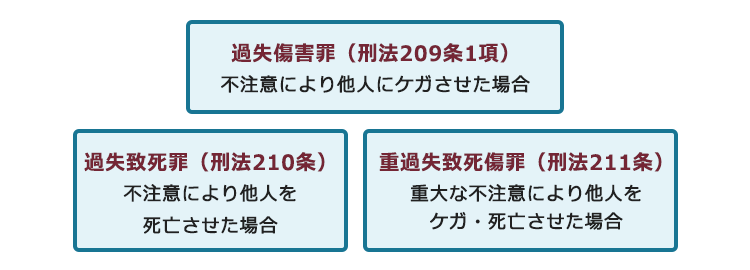

自転車事故を起こした場合、基本的に、次のような罪に問われる可能性があります。

- 過失傷害罪:不注意により他人にケガをさせた場合……30万円以下の罰金または科料

- 過失致死罪:不注意により他人を死亡させた場合……50万円以下の罰金

- 重過失致死傷罪:重大な不注意により他人をケガ・死亡させた場合……5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(※)

※2022年6月に刑法が改正され、懲役刑と禁錮刑が廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。

重過失致傷罪が問われるケースとしては、例えば、次のようなケースが挙げられます。

- スマホを見ながら運転していて事故を起こした場合

- 信号無視をして事故を起こした場合

- 飲酒した状態で運転し事故を起こした場合

自転車事故でも刑事告訴は可能!

自転車事故でも刑事告訴は可能です。

「刑事告訴」とは、被害者が警察官や検察官に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求めることをいいます(刑事訴訟法230条)。

刑事告訴された場合には、警察官は速やかに捜査を開始し、捜査資料を検察官に送致(送ること)しなければならないとされています(犯罪捜査規範67条、刑事訴訟法242条)。

刑事告訴できる人は原則被害者ですが、被害者が未成年の場合には親権者といった法定代理人も刑事告訴することができます。また、被害者が死亡した場合には、被害者の配偶者、子、兄弟姉妹が告訴することができます(ただし、被害者が生前に告訴しないと意思表示していた場合には、告訴することはできません)。

なお、物損事故については、故意に他人の物を壊した場合などでない限り、刑事告訴はできません。

刑事告訴がないと加害者に刑事罰で処罰されない!?

被害者からの刑事告訴がないと加害者が処罰されないとされている犯罪があります(これを「親告罪」といいます)。

例えば、これまで説明した犯罪のうち、「過失傷害罪」は刑事告訴がないと加害者が処罰されない親告罪にあたります。つまり、過失傷害罪にあたるケースでは、被害者からの刑事告訴がなければ、加害者は刑事罰が下ることもなければ、刑事裁判にかけられることもありません。

刑事告訴をするには原則として期限はなく、いつでも可能です。ただ、親告罪の場合は、犯人を知ってから6ヶ月以内に告訴しなければなりません。

<コラム>刑事告訴と「被害届」と「刑事告発」との違い

刑事告訴と似ているものに、「被害届」と「刑事告発」があります。

被害届と刑事告発とは、次のような意味があります。

| 内容 | |

|---|---|

| 被害届 | 被害者が警察署などに提出するものですが、単に犯罪の被害を受けたことを申告するものに過ぎず、加害者を処罰してもらいたいという意思表示は含まれません。 |

| 【刑事告訴との違い】 刑事告訴は、受理した警察官が速やか捜査を開始しなければならないとされています。一方、被害届は、提出されても何か法的な効果が生じるわけではなく、捜査するかどうかはあくまでも警察官の判断に委ねられます。 | |

| 刑事告発 | 告訴権者(被害者や親権者など)以外の第三者が警察官や検察官などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求めることをいいます。 |

| 【刑事告訴の違い】 刑事告発も刑事告訴と同じく、これを受理した警察官は捜査を開始しなければなりません。ただし、被害者からの告訴が必要とされている親告罪(過失傷害罪)の場合には、刑事告発があったとしても、加害者は刑事罰を受けることはありません。 |

自転車事故で有罪判決を受けた3つのケース

ここで、自転車交通事故により加害者が実際に有罪の判決を受けたケースをいくつか見てみましょう。自転車事故であっても、自動車事故と同じように、重い刑事罰を科されるケースが増えています。

| 裁判日付 | 内容・判決 |

|---|---|

| 横浜地裁判決令和3年7月15日 | 子供を乗せた自転車を運転していた女性(被告人)が子どもの会話に気を取られ、赤信号(対面にある車両用信号機)に気づかず横断歩道に進入した。 その際に、歩行者用信号機に従い、横断歩道を歩行中のAさん(当時65歳)に衝突し、Aさん全治7ヶ月の脳挫傷などのケガをさせた。 →重過失傷害罪 禁錮1年4月、執行猶予3年 |

| 横浜地裁川崎支部判決平成30年8月27日 | 被告人は、自転車の通行が禁止されている歩行者専用道路上を、電動アシスト自転車で走行していた。さらに、被告人は、左耳にイヤホンを付け、右手にペットボトル、左手でスマホを持った状態で自転車に乗っていた。 被告人は、スマホをズボンの左ポケットにしまう際に、歩行中の被害者に気づかず、自転車を被害者に衝突させ、被害者に脳挫傷のケガを負わせ、死亡させた。 →重過失致死罪 禁錮2年、執行猶予4年 |

| 大阪地裁判決令和元年6月17日 | 自転車を運転する少年(被告人)が、見通しが悪い場所であったにもかかわらず、前方を確認することのないまま進行した。そのため、前方から来る被害者が運転する自転車に気づかずに進行し、衝突してしまい、被害者を車道に転倒させた。 その時、車道を進行していた大型貨物自動車が被害者に衝突し、被害者が死亡した。 →重過失致死罪 禁錮1年、執行猶予3年 |

執行猶予について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

自転車事故発生から刑事告訴、判決までの流れ

では次に、刑事告訴から公訴の提起、判決までの流れを説明します。

- 自転車事故から刑事告訴までの流れ

- 刑事告訴から判決までの流れ

2つに分けて説明します。

(1)自転車事故発生から刑事告訴までの流れ

自転車事故発生

ケガをしたら人身事故扱いにする

刑事告訴するか判断する

刑事告訴の手続きをする

それぞれ説明します。

(1-1)自転車事故発生

自転車の運転者は、自転車事故を起こしたら必ず最寄りの警察署(派出所・駐在所を含む)に自転車事故を起こしたことを報告する義務があります(道路交通法72条1項後段)。

運転者からの警察への報告がない場合には、交通事故証明書が発行されず、被害者が後に刑事告訴することが困難になってしまいます。そのため、運転者が警察に報告しようとしない場合は、被害者の方から警察に連絡するようにしましょう。

(1-2)ケガをしたら人身事故扱いにする

交通事故によりケガをしたら、交通事故後速やかに医療機関を受診し、医師に診断書を作成してもらって警察に提出します。

警察に診断書を提出して人身事故扱いになると、後日警察からのあなたに対し事情聴取があり、あなたの供述調書などの書類が作成されます。

医師への受診が遅くなると、ケガが本当に自転車事故で負わされたものか疑われてしまい、自転車事故の被害者として刑事告訴できなくなってしまうおそれもあります。事故当日、遅くても翌日には受診するようにしましょう。

(1-3)刑事告訴するか判断する

自転車事故でケガをした場合、警察から刑事告訴の説明があります。警察からの説明を受けて、あなたは告訴するかどうかを判断することになります。

刑事告訴をするかどうかは、あくまでも被害者の気持ち次第です。

すでに加害者から謝罪を受けたことから被害者が加害者を許し刑事罰を望まず、刑事告訴しないケースもありますが、一方で、「加害者の事故後の態度が許せない」など被害者が加害者に対し刑事罰を望む場合には、刑事告訴するケースもあります。

(1-4)刑事告訴の手続きを行う

刑事告訴は、原則として事故現場に最寄りの警察署に告訴状を提出して行います。口頭で刑事告訴することもできますが、通常は警察署で告訴状を作成するよう求められます。

告訴状には、法律上特に決まった形式はありませんが、通常はA4サイズの用紙に次の項目を記入します。

- タイトル(「告訴状」)

- 宛て名(「〇〇警察署長殿」)

- 作成年月日

- 告訴する者(告訴人)の住所、氏名、電話番号、押印

- 告訴される者(被告訴人)の氏名

- 告訴の趣旨(例:「被告訴人の以下の行為は、重過失致傷罪(刑法211条)にあたるため、被告訴人を厳罰に処することを求め、告訴します。」)

- 告訴事実(具体的な事故の状況、ケガの内容などを記載)

告訴状に加え、交通事故証明書や事故現場の写真、ケガの診断書などの書類も添付します。

告訴状は提出しても、必ず受理されるとは限りません。

告訴状の内容があいまいだったり、資料が不足していたりする場合は、告訴状が受理されないこともあります。告訴状を自力で作成することに不安がある場合には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

(2)刑事告訴から判決までの流れ

告訴状が受理されると、次のような流れになります。

警察官や検察官による捜査

検察官による起訴・不起訴の判断

裁判官による裁判・判決

それぞれ説明します。

(2-1)警察や検察官による捜査

警察で告訴状が受取ると、警察や検察官が、告訴状に記載された犯罪について捜査(加害者の取調や証拠を集めるなど)します。

捜査の結果、加害者を逮捕する必要性(加害者の逃亡のおそれなど)が認められれば警察官により逮捕されます。一方、逮捕の必要性(加害者の逃亡のおそれなど)がないと判断されれば、加害者を逮捕しないまま、捜査を行うこともあります。

(2-2)検察官による起訴・不起訴の判断

警察や検察官の捜査を行った上で、検察官は加害者を起訴・不起訴にするかを判断します。

起訴・不起訴の判断とは、加害者を刑事裁判にかけるかどうかの判断のことをいいます。例えば、起訴・不起訴では次のような違いがあります。

- 起訴→加害者は刑事裁判にかけられる

- 不起訴→加害者は刑事裁判にかけられない(手続終了)

検察官が、加害者を起訴(=刑事裁判にかけること)するかどうか判断するにあたっては、次のさまざまな事情を考慮することになります。

- 犯罪の軽重

- 加害者の前科前歴

- 加害者がすでに被害者に被害弁償しているかどうか

- 被害者が加害者に対して刑事罰を望んでいるか(処罰感情といいます)

など

被害者が加害者の刑事罰を望む場合には、刑事告訴の際に処罰感情が強いことを書いておくと、検察官による起訴の可能性が高まります。

加害者を逮捕・勾留した場合は、勾留期間(最長20日間)が終了するまでの間に、起訴するかどうかが決められます。これに対し、加害者を逮捕・勾留しなかった場合は起訴・不起訴の判断に期間制限がないため、加害者を起訴するまでに3ヶ月以上かかることもあります。

(2-3)刑事裁判~判決

検察官が起訴すると刑事裁判に移ります。

刑事裁判では、証拠調べや証人への尋問(被害者が証人となって尋問されることもあります)、被告人への質問が行われます。

裁判が終わると、判決が裁判官から言い渡されます。

自転車事故の刑事告訴における2つの注意点

最後に、自転車事故で刑事告訴をする場合の注意点について説明します。

- 刑事告訴しても加害者が必ず刑事罰を受けるわけではない

- 刑事告訴は加害者に対する賠償金請求には影響しない

それぞれ説明します。

(1)刑事告訴しても加害者は必ず刑事罰を受けるわけではない

刑事告訴をすれば必ず加害者が刑事罰を受けるというわけではありません。

加害者が検察官によって起訴されない限り、刑事裁判にかけられ、刑事罰を受けることはありません。なぜなら、刑事告訴されたからといって検察は必ず起訴するわけではないからです。

(2)刑事告訴は損害賠償請求に影響しない

自転車事故の加害者は、刑罰という刑事上の責任の他に、治療費や慰謝料を被害者に支払うといった民事上の賠償責任も負います。

この2つの責任はまったく別のものです。

つまり、被害者が加害者に対して刑事告訴したからといって、加害者が治療費や慰謝料を支払うということにはなりません。治療費や慰謝料の支払いは別の手続き(示談交渉や民事裁判)で請求する必要があります。

なお、被害者が刑事告訴したからといって加害者が負うべき民事上の賠償責任が軽くなる・重くなることはありません。

【まとめ】自転車事故の被害者も刑事告訴できる!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 自転車事故を起こした場合に問われる犯罪

- 過失傷害罪:不注意により他人にケガをさせた場合

- 過失致死罪:不注意により他人を死亡させた場合

- 重過失致死傷罪:重大な不注意により他人をケガ・死亡させた場合

- 過失傷害罪にあたるケースでは、被害者からの刑事告訴がなければ、加害者は刑事罰が下ることもなければ、刑事裁判にかけられることもありません。

- 自転車事故発生から判決までの流れ

- 自転車事故発生

- ケガをしたら人身事故扱いにする

- 刑事告訴するか判断する

- 刑事告訴の手続きをする

- 警察官や検察官による捜査

- 検察官による起訴・不起訴の判断

- 裁判官による裁判・判決

- 自転車事故の刑事告訴における2つの注意点

- 刑事告訴しても加害者が必ず刑事罰を受けるわけではない

- 刑事告訴は加害者に対する賠償金請求には影響しない

自転車事故であっても刑事告訴することが可能です。

もっとも、告訴したとしても必ず加害者が起訴されるわけではありません。

起訴されるかどうかは、告訴状の書き方が一つのポイントになります。

自転車事故で刑事告訴を検討している方は、刑事事件の取り扱いのある弁護士への相談をおすすめします。