スーパーの駐車場などで、バックしてきた車に突然ぶつけられてしまう「バック事故」。

「相手が一方的にぶつかってきたのに、自分にも悪い点(過失)があると言われた」「相手の言い分にどうしても納得できない」と、理不尽な思いを抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこでこのコラムでは、バック事故における「過失割合(どちらにどれくらいの責任があるか)」の決まり方や、相手方から納得できない主張をされた際の対処法について、ケース別にわかりやすく解説します。

この記事をお読みいただくことで、適正な過失割合や話し合いのポイントが整理でき、少しでも納得のいく解決へ向けた道筋が見えてくるはずです。ぜひ今後の参考にしてください。

ここを押さえればOK!

加害者側からのよくある反論として、「そっちが警告のクラクションを鳴らさなかったのが悪い」「そっちは停車しておらず徐行していた」などと言われて過失割合の修正を求めてくることがあります。反論が事実と異なる場合には、証拠を集めて毅然と再反論する必要があります。

弁護士に相談することで、加害者側の保険会社に反論できたり、賠償金額(示談金額)が増額できる可能性があります。交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

バック事故とは

「バック事故(逆突事故)」とは、バックしてきた車に人や車がぶつけられた交通事故のことをいいます。

一般的に、公道は前進することが前提ですので、公道を走行中にバック事故が発生することはあまりありません。一方、駐車場では、駐車のためにバックすることがあります。実際、バック事故が発生する場所は、ほとんどが駐車場です。

バックする車にぶつけられたときの過失割合【ケース別】

バック事故の過失割合は、事故の場所(公道・駐車場)や事故の状況によって異なります。

それぞれ見ていきましょう。

(1)停車していたらバックする車にぶつけられた場合

駐車場で、駐車していた車が出庫するのを待って停車していたら、バックで出庫してきた車にぶつけられた場合、過失割合は「停車中の車:バックする車=0:100」です。

ぶつけられた車は、停車していて事故の責任はなく、バックしてきた車両に事故の全責任があると考えられています。

(2) 道路外からバックしてきた車にぶつけられた場合

道路を走っていると、道路外の店舗や、駐車場から道路に入ってくる車を見かけることがあると思います。

道路を進行していて、道路外から道路にバックで入ってきた車にぶつけられた場合の基本的な過失割合は、「進行する車:バックする車=20:80」です。

一般的に、道路外から道路に入る車は徐行や合図を出して道路を走る車の進行を妨げないようにする義務があることから、責任が重くなっています。

(3)駐車場で徐行していたらバックする車にぶつけられた場合

徐行していたらバックする車にぶつけられた場合には、いくつかのケースが含まれます。駐車区画に進入する車がバックしてぶつけられた場合と駐車区画から退出する車がバックしてぶつけられた場合について説明します。

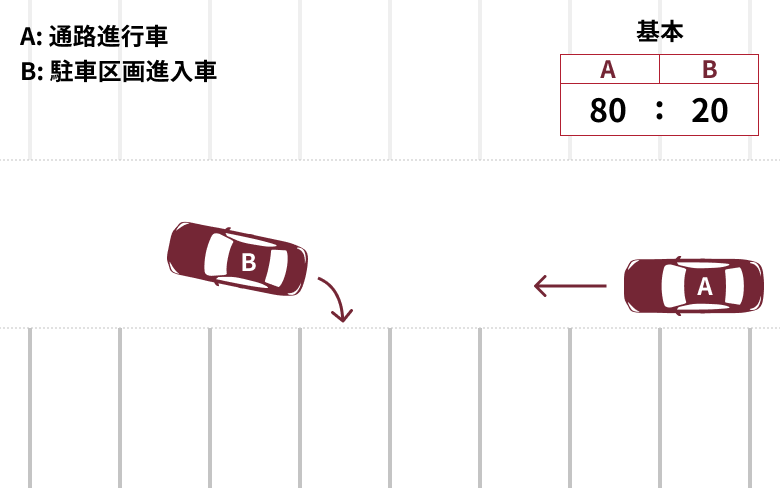

(3-1)バックで駐車区画に入る車にぶつけられた

駐車場を徐行していたら、駐車区画に入ろうとしてバックしてきた車にぶつけられた場合の基本的な過失割合は、「徐行中の車:バックする車=80:20」です。

駐車場は、駐車のための施設ですので、原則として、駐車区画へ進入する行為は、駐車場の通路の通行よりも優先されるべきと考えられています。

つまり、駐車場の通路を徐行する車(A)は、バックで駐車区画に入ろうとする車(B)を確認したら、その車が駐車区画に収まるまで停止して待機するか、安全にすれ違うことのできる距離を確保して安全な速度で進行する義務を負うのです。

そのため、通路を徐行中の車(A)が、駐車区画に進入しようとバックする車(B)にぶつけられた場合には、通路を徐行中の車の方により重い事故の責任があるとされます。

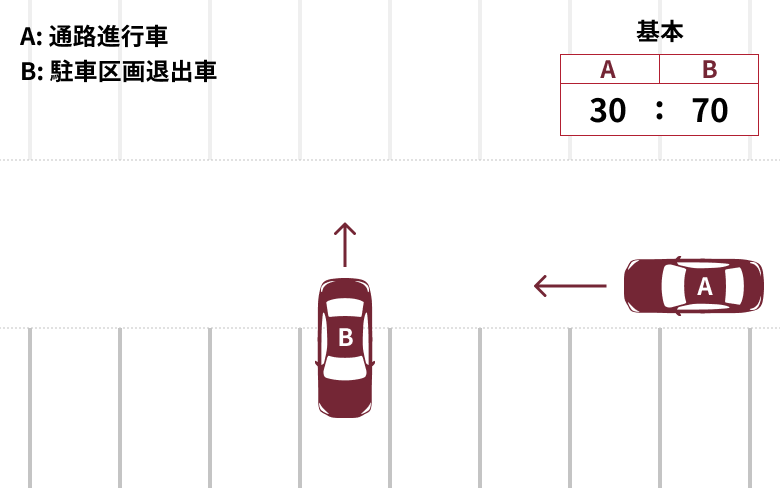

(3-2)バックで駐車区画から出る車にぶつけられた

駐車場を徐行していたら、駐車区画から出ようとしてバックしてきた車にぶつけられた場合の基本的な過失割合は、「徐行中の車:バックする車=30:70」です。

駐車区画から通路に出ようとする車(B)は、通路を進行する車(A)よりも容易に安全を確認し、衝突を回避することができると考えられています。

また、駐車区画から通路に出ることは、通路における他の車の進行を妨げることになることから、通路を進行する車に衝突しないようにする安全に配慮する重い注意義務が課されます。

そのため、通路を徐行中の車が、バックで駐車区画から出ようとする車にぶつけられた場合には、バックで駐車区画を出しようとした車(B)に重い事故の責任があるとされるのです。

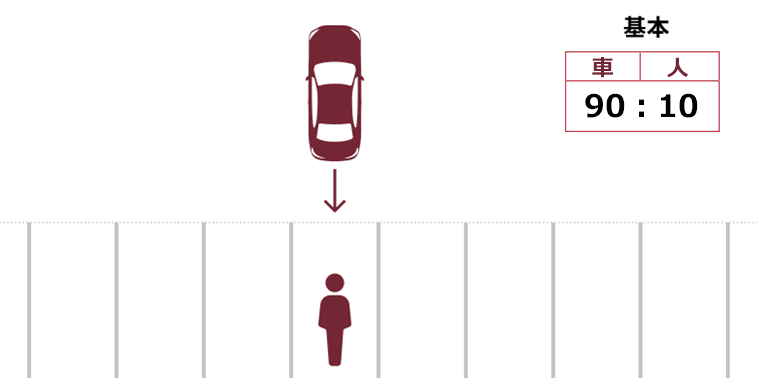

(4)歩いていたらバックする車にぶつけられた場合

駐車場で駐車区画に入ろうとバックしてきた車が、歩行者にぶつかった場合、基本の過失割合は、「歩行者:バックした車=10:90」です。

駐車場は、駐車場の利用者が乗車・降車する場所でもありますので、駐車区画を進行する車の運転者は、常に人の往来に注視しながら、いつでも停止できる速度で進行すべき義務があります。

一方で、歩行者も車の動きに注意しながら歩行する義務がありますが、原則として歩行者と車とでは車との注意義務の方が重くなります。 そのため、駐車場で車が歩行者にぶつかった場合、車側の事故の責任が重くなります。

なお、歩行者が児童や高齢者といった交通弱者の場合には、車両側により重い事故の責任があると考えられます。 具体的には、歩行者が児童・高齢者の場合には+5程度車側の過失割合が加算され、幼児・身体障害者等の場合には、+10程度車側の過失割合が加算されます。

バック事故で加害者側のよくある反論と対処法

事故当事者の間で、少しでも自分に有利な過失割合とするために、事故状況が争われることがあります。

加害者側から、こちらの主張する過失割合よりも、こちらに不利となる過失割合を反論された場合には、事故状況や事実の確認をしたうえで、対処する必要があります。

バック事故の過失割合の認定において、加害者側からよくある反論は次の5つです。

(1)「そっちが警告のクラクションを鳴らさなかったのが悪い」と言われる

衝突回避のために警告のクラクションを鳴らすべきであったのに、鳴らさなかったことには過失(落ち度)があるから、鳴らさなかった側に重い過失割合があるという主張です。

確かに、ぶつけられた側も衝突を回避する義務がありますし、警告のクラクションを鳴らすことは通常は容易ですので、警告のクラクションを鳴らすことができたのに鳴らさなかったとされてしまうと、5~20程度の過失割合を負う可能性があります。

この反論があったときの対処法としては、クラクションを鳴らしたのであれば、ドライブレコーダーや目撃者、もしくは駐車場の防犯カメラなどの証拠を示して、クラクションを鳴らしたことを主張するとよいでしょう。

(2)「そっちは停車しておらず徐行(前進)していた」と言われる

バックでぶつけてきた側から、こちらは停車しておらず、徐行(前進)していたと反論してくるケースがあります。

停車してぶつけられた場合、ぶつけられた側には事故の責任がなく、過失は0です。一方、停車しておらず、徐行(前進)していたとすると、徐行(前進)していた側にも事故責任があるとして一定の過失が認められることになります。

この反論があったときの対処法としては、確かに停車していたのであれば、ドライブレコーダーや目撃者、もしくは駐車場の防犯カメラなどの証拠を示して、停車していたことを主張するとよいでしょう。

(3)「自分はバックしていない」と言われる

交通事故の発生状況について、こちらは「相手方がバックしてきたから衝突した」と主張しているのに対し、相手からは、「こちらが停車中に、そっちが追突してきたから事故になった」と反論してくることがあります。

基本的に停車中に車には事故の責任がなく、ぶつかった側に責任があるとされます。

この反論の対処法としては、目撃者やドライブレコーダー、もしくは駐車場の監視カメラなどで事故状況の証拠を示して、こちらの主張が正しいことを反論することになります。

(4)「そっちの停車位置が悪いから衝突した」と言われる

バックしてぶつかってきた相手から、「そっちは、駐車区画から出る車のバックの妨げにならないような位置に停車すべきだったのに、バックする車に近接して停車したからぶつかった」と反論されるケースがあります。

この場合、停車した車両にも事故の責任があるとして、基本の過失割合から、停車していた車に不利に過失割合が修正されます。

この反論の対処法としては、目撃者やドライブレコーダー、もしくは駐車場の監視カメラなどで事故状況の証拠を示して、こちらの主張が正しいことを再度反論することになります。

(5)「そっちが順路(進行方向)を守っていなかった」と言われる

バックでぶつかってきた相手から、「そっちが通路の順路(進行方向)の指示を守っていないために事故が起こった」と反論されることがあります。

駐車場を進行する車は、駐車場内のルールを守るべき注意義務があります。例えば、順路を守っていない、一時停止を指示されていたにもかかわらず、守らずに事故が起こった場合には、守らなかった側に事故の責任が認められ、過失割合が加算されることがあります。

この反論の対処法としては、順路を守っていたのであれば、目撃者やドライブレコーダー、もしくは駐車場の監視カメラなどで事故状況の証拠を示して、こちらの主張が正しいことを再度反論することになります。

相手から納得のいかない過失割合が提示された場合には、うのみにせず、一度弁護士へ相談することをおすすめします。

バック事故の被害者が請求できる示談金|注意すべき点は?

バック事故の被害者は、加害者側の保険会社に対して、受けた損害について損害賠償を請求することができます。この請求するお金については、話し合いで決着することが多いので「示談金」と呼ばれています。

示談金の提示を受けて、漠然と、「このくらいもらえるならいいかな」と考えて示談に応じてしまうと、後で「もっと示談金をもらえるはずだったのに損してしまった」と後悔することになりかねません。

示談金を請求する際には、次の3つのポイントに注意するようにしましょう。

(1)自分が請求できる損害をもれなく請求する

交通事故の被害者が受けた損害の内容は、人によって異なります。なので、自分が受けた損害について、その内容を一つ一つ把握して計算したうえで、もれなく請求する必要があります。

被害者が請求できる損害の内訳には、次のようなものがあります。

| 【ケガ・後遺障害を負った場合 】 治療に関する損害 (治療費、交通費、付添看護費、入院雑費など) 休業損害 入通院慰謝料 後遺症による逸失利益 後遺症慰謝料 など 【被害者が死亡した場合 】 葬儀関係費 死亡慰謝料 死亡による逸失利益 など 【物損のある場合】 車両の修理費 代車使用料 など |

加害者側の保険会社の示談金提案額は、弁護士が交渉して請求する金額よりも、低いことがほとんどです。また、加害者側が被害者の立場に立って、被害者が請求できる項目をもれなく調べて対応してくれるかと言ったら、そうではありません。請求できる項目がもれているケースも少なくありません。

適切な金額を受け取るためには、自分が請求できる損害について一つ一つ確認し、適切な方法で計算し、増額交渉する必要があります。

(2)過失割合は示談金に影響するので、安易に自分に不利な修正に応じない

過失割合が自分に不利に修正されると、それだけ自分が受け取れる示談金額は少なくなり、一報で、自分が加害者側に支払う示談金額は増えてしまいます。

| <具体例> 事故当事者はX、Y 損害額は、Xが40万円、Yが60万円 <過失割合X:Y=90:10で示談をした場合> XがYに対して支払う賠償額=60万円(Yの損害額)×90%=54万円 YがXに対して支払う賠償額=40万円(Xの損害額)×10%=4万円 Yが最終的に獲得する賠償金額=50万円 <過失割合X:Y=80:20で示談をした場合> XがYに対して支払う賠償額=60万円(Yの損害額)×80%=48万円 YがXに対して支払う賠償額=40万円(Xの損害額)×20%=8万円 Yが獲得できる賠償金額=40万円 |

この場合、被害者の過失割合が1割増えると、もらえる賠償金が減り、かつ自分が支払う賠償金が増えたことにより、10万円も獲得できる金額が減ってしまうことが分かります。

損害額が大きければ大きいほど、過失割合の修正による影響は多額になります。

加害者側の保険会社から提案された過失割合が適正なものかどうかをチェックする必要があります。提案を受けた場合には、どうしてこの過失割合になるのか理由を聞いて、回答に納得ができない場合には弁護士に相談することをお勧めします。

(3)交渉による増額可能性があるのか弁護士に相談する

加害者側の保険会社からの提案額は、弁護士が交渉して請求する金額よりも低額であることがほとんどです。

低額となる理由は、請求できる項目にもれがある、過失割合が被害者側に不利になっているなど様々です。

ただ低額になる一番大きな理由は、保険会社と弁護士では、賠償金の計算基準が違う点にあります。例えば慰謝料の計算基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類ありますが、どの基準で計算するかにより慰謝料額は異なります。

基本的に、被害者にとって一番有利で高額になる可能性があるのが弁護士基準ですが、初めから保険会社が弁護士基準で計算して示談金を提案してくることはまずありません。

ですので、適切な額の示談金を受け取るためには、示談前に、増額可能性があるのか弁護士に相談するようにしましょう。弁護士は、あなたの状況を把握して、あなたの利益を一番に考え、法的知見や経験を踏まえて適切なアドバイスをしてくれます。

【まとめ】バック事故の過失割合は、事故の状況次第で双方に過失があるとされるケースも

バック事故の過失割合は、その時の状況によって大きく異なり、被害に遭われた側であっても一定の過失(責任)が認められてしまうケースがあります。

もし、相手方から納得のいかない過失割合を提示された場合は、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠をもとに、しっかりとご自身の主張を伝えることが大切です。 また、示談金(賠償金)の話し合いにおいても、請求できる項目に漏れがないか、金額の計算基準が低く設定されていないかなどに注意し、安易に合意してしまわないよう慎重になりましょう。

「適正な賠償金を受け取りたい」「相手とのやり取りがストレスだ」とお悩みの場合は、弁護士への依頼が解決への近道となることがあります。 弁護士にご依頼いただくことで、あなたに代わって交渉を行い、本来受け取るべき基準(裁判所基準)での解決を目指すことが可能です。

アディーレ法律事務所へのご相談は何度でも無料ですので、お一人で悩まず、まずはお気軽にお話をお聞かせください。