「急に目の前に車が割り込んできた」「ウインカーも出さずに進路を変えられた」――。

予期せぬタイミングでの進路変更による事故は、驚きとともに、「相手への不信感」も強く残るものです。

さらに、保険会社から「あなたにもこれくらいの責任があります(過失割合)」と伝えられたとき、「自分がこんなに悪いなんて納得できない」と、さらに頭を抱えてしまう方も少なくありません。

そこでこのコラムでは、進路変更事故における「基本的な責任の割合(過失割合)」や、当時の具体的な状況によってその割合が変わる「修正要素」について、わかりやすく解説します。

正しい知識を持つことは、あなたが納得できる解決へ向かうための大切な「お守り」になります。ぜひ、今後の話し合いのヒントとしてお役立てください。

ここを押さえればOK!

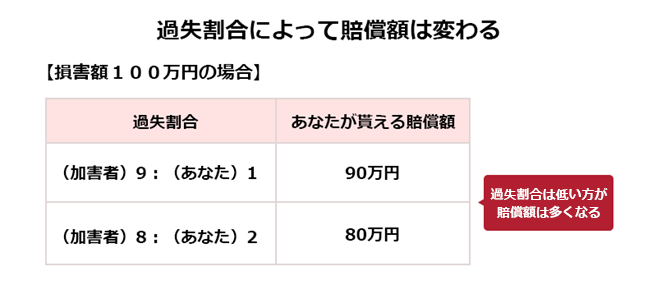

・進路変更により後続車が追突した事故は、進路変更した車両:後続車両=70%:30%

・進路変更によるバイクと車の事故

四輪車が進路変更したことにより発生した事故は、四輪車:バイク=80%:20%

バイクが進路変更したことにより発生した事故は、バイク:四輪車=60%:40%

ただし、この過失割合は、進路変更の合図を出さなかったなどの事情で修正されることがあります。

交通事故の被害に遭い、過失割合でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

「進路変更」と「車線変更の違い」とは

進路変更と車線変更は、一般的に、次のように解釈されています。

- 進路変更…同一車線内において左右に方向を変えることと

- 車線変更…車両通行帯(車線)がある道路で車線をまたぐ進路変更をすること(進路変更の一種)

つまり、車線変更は、あくまでも進路変更に含まれるものです。

進路変更は、車両通行帯や車線変更の有無とは関係ありません。車幅により一概に言えませんが、四輪車の場合、従来の進路を大部分(半分以上)変えれば進路変更したとみなされます。

車線変更における道交法上の3つのルールとは

車線変更については道路交通法(道交法)上、次の3つのルールがあります。

- 特別な理由がない限りみだりに進路変更してはならない(26条の2第1項)

- 後続車の妨げとなる進路変更はしてはならない(26条の2第2項)

- 進路変更する場合は3秒前にウインカーで合図する(53条1項および道交法施行令21条)

このルールに違反した進路変更は、後続車が進路変更の予測することが難しくなるため、後続車との衝突事故の原因になりやすくなります。

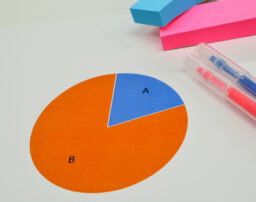

過失割合とは「どっちがどのくらい悪いか」ということ

過失割合とは、簡単に言えば、「事故が発生したことについてどのくらいの責任があるのか」を示す割合をいいます。

仮に、自分側に一切過失(不注意や落ち度)がなければ、生じた損害(ケガの治療費や車の修理費用など)の全額を相手側に請求できます。しかし、少しでも自分側に過失(不注意や落ち度)があった場合、その分が賠償額から差し引かれ、全額は請求できなくなってしまいます。

例えば、交通事故により、自分側に生じた損害額(ケガの治療費や車の修理費用など)が100万円で過失割合が自分:20%・相手:80%である場合には、100万円×20%=20万円は自分で負担しなければなりません。

進路変更による事故の過失割合とは

では、進路変更が原因で起こる事故のパターンと、各パターンにおける基本の過失割合について見てみましょう。

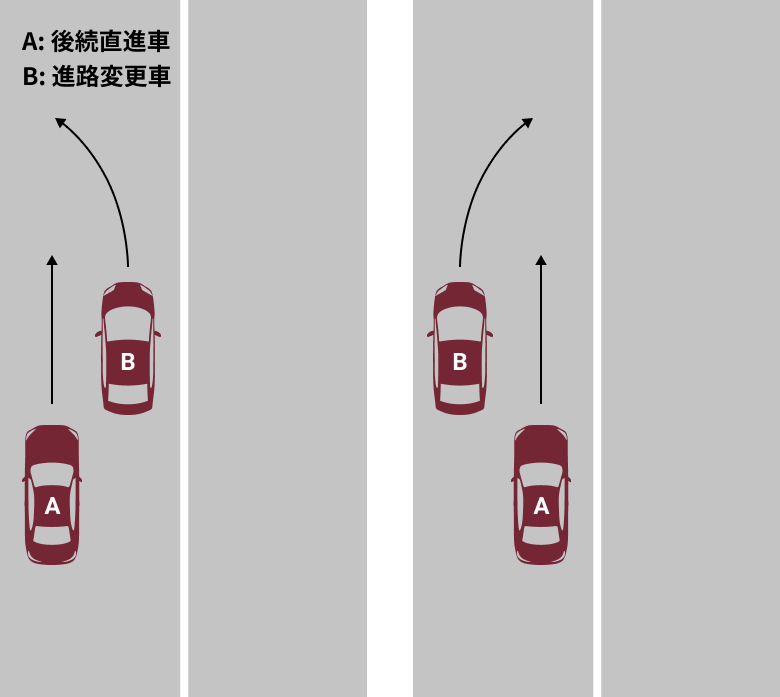

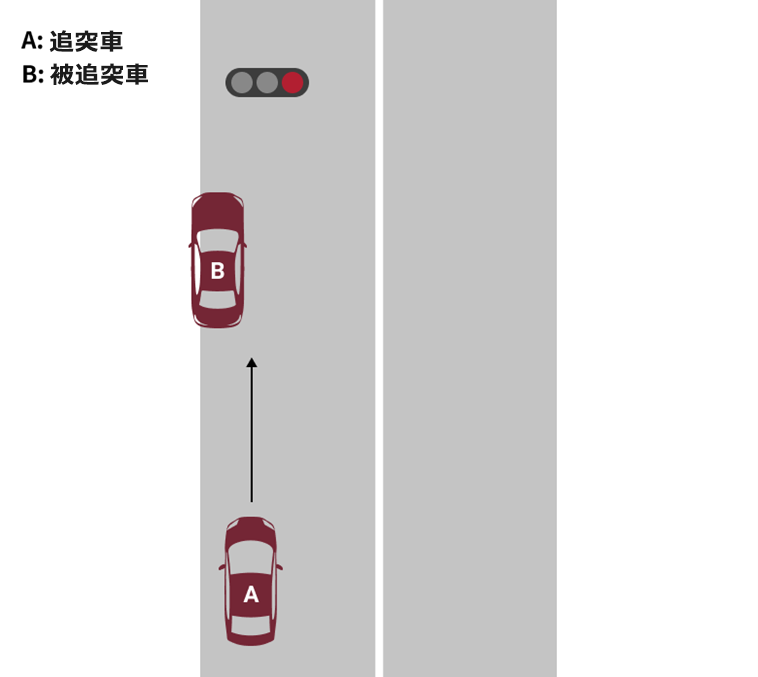

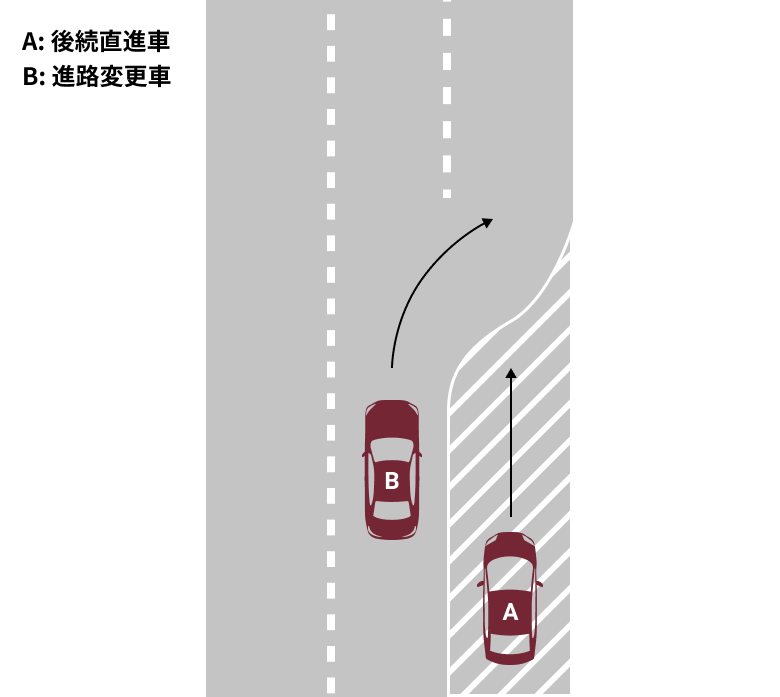

(1)進路変更により後続車が追突した事故

2台の車両が同方向を走行中、進路変更した前方車両に後続車両が追突したケースです。

| <基本の過失割合> 進路変更した車両:70% 後続車両:30% |

進路変更する際は、運転者は後続車両などに十分注意を払う必要があります。進路変更する車両の運転者が後続車両にきちんと注意を払うことを怠ったため、後方から追突された場合は進路変更した車両側の過失割合が7割と高くなるのです。

他方、後続車両は前方車両のウインカーによりその進路変更を予測できたことから、それにもかかわらず追突してしまった場合は前方の確認不足という理由で3割の過失となります。

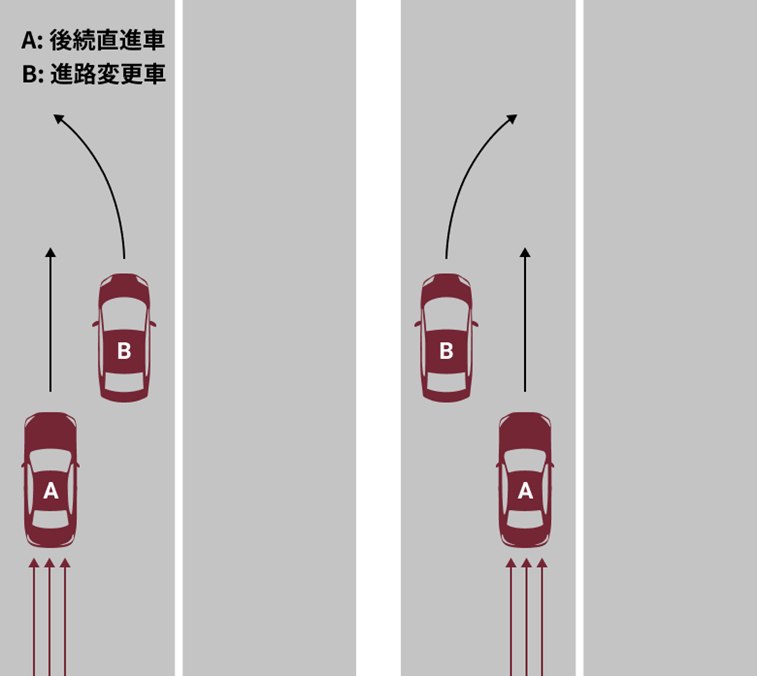

(2)進路変更によるバイクと車の事故

バイクは四輪車よりも立場が弱いため、一般的に過失割合が低くなります。

ただし、四輪車かバイクかどちらが進路変更したかどうかで、過失割合は変わってきます。

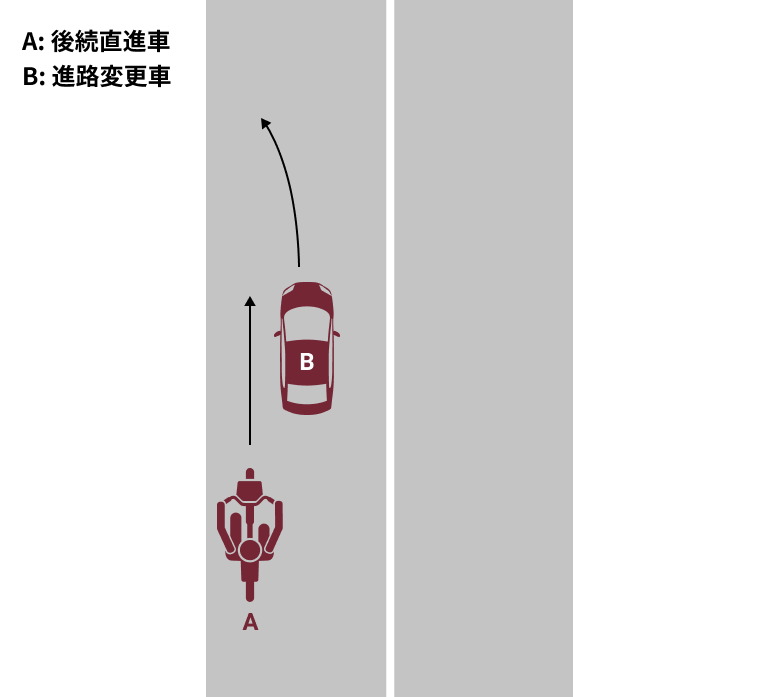

(2-1)四輪車が進路変更したことにより発生した事故

四輪車が進路変更し、前方の四輪車に後続のバイクが追突したケースです。

| <基本の過失割合> 四輪車:80% バイク:20% |

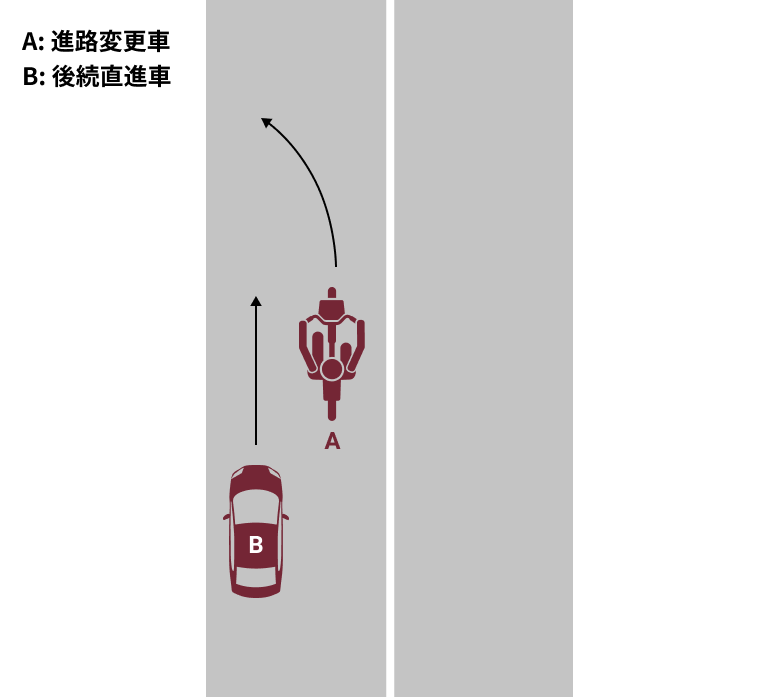

(2-2)バイクが進路変更したことにより発生した事故

バイクが進路変更し、前方のバイクに後続の四輪車が追突したケースです。

| <基本の過失割合> バイク:60% 四輪車:40% |

進路変更による四輪車どうしの事故と比較すると、いずれもバイクの過失割合は10%減算されています。

進路変更事故の過失割合が変わる!?7つのケースとは

一口に進路変更による事故といっても、事故や道路の状況次第では、必ずしも進路変更した側の責任の方が重いとは言い切れません。事故や道路の状況次第では、追突した側の責任の方が重くなるケースもあります。

例えば、次の7つのケースでは、進路変更事故の過失割合が変わってくる可能性があります。

(1)進路変更したことにより駐停車中の車に衝突したケース

進行変更車両が信号待ちなどで駐停車中の車両に追突したケースです。

このケースの過失割合は、次のように修正されます。

| 進路変更した車両:100% 追突された車両:0% |

停車中の車は、後方車両の追突を回避するのが通常はできませんので、過失割合ゼロとなります。

(2)進路変更禁止区間で進路変更したケース

黄色い線の進路変更禁止区間で進路変更した車両に後方車両が追突したケースです。

このケースの過失割合は、次のように修正されます。

| 進路変更した車両:90% 追突した車両:10% |

進路変更が禁止されているにもかかわらず進路変更した車両には、基本パターンの70%よりも過失割合が20%加算されます。逆に、追突した車両は、進路変更禁止区間で前方車両が進路変更するとは通常予測できないため、前方を注視する義務が軽減され、10%の過失割合にとどまります。

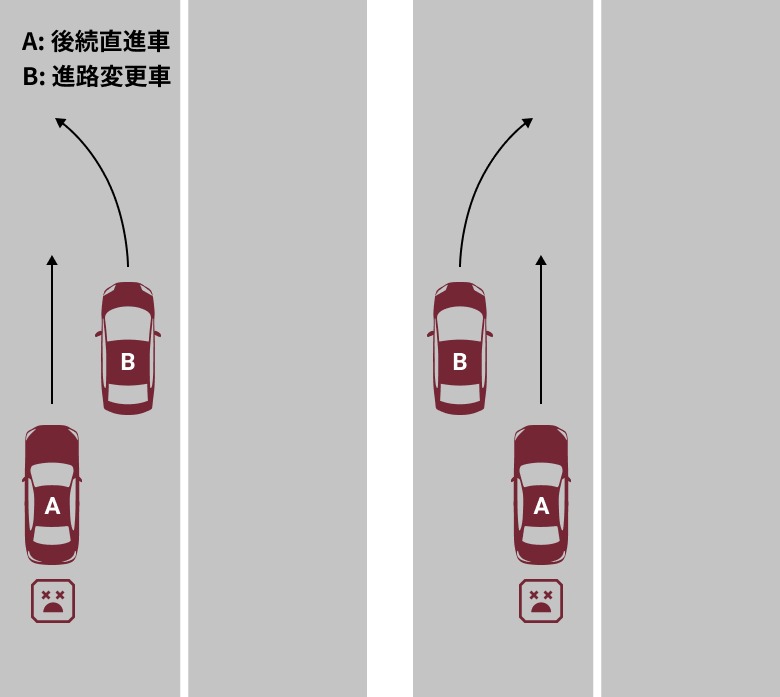

(3)進路変更の合図を出さなかったケース

合図(ウインカー)を出さずに進路変更した車両に後方車両が追突したケースです。

このケースの過失割合は、次のように修正されます。

| 進路変更した車両:90% 追突した車両:10% |

合図を出さずに進路変更した場合、後方車両はその進路変更を予測することが難しくなります。そこで、合図を出さずに進路変更した車両の過失割合は基本パターンの70%より20%加算され、90%になります。

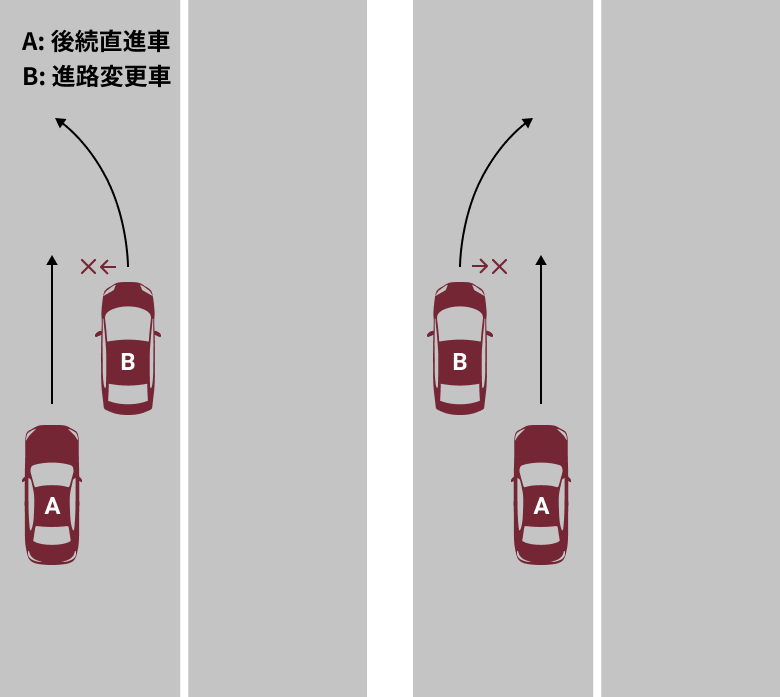

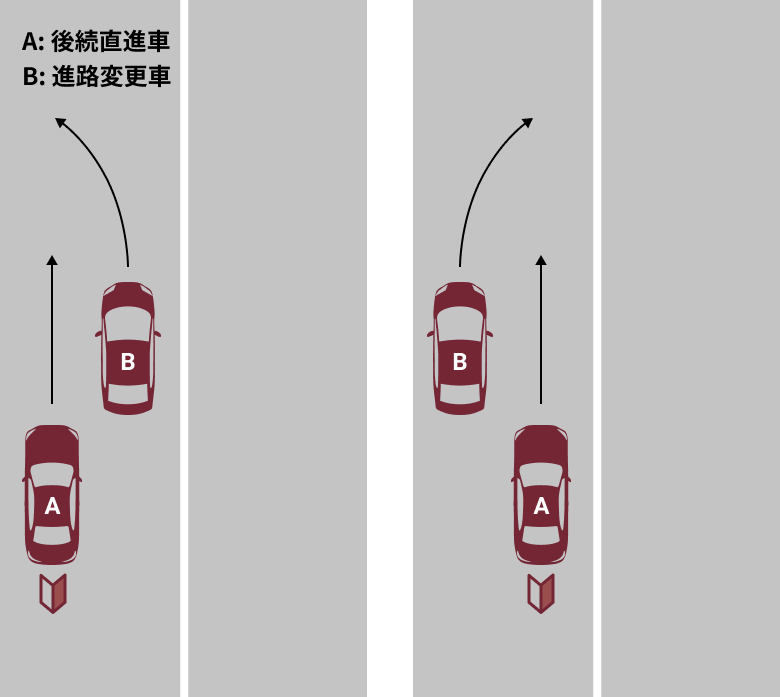

(4)後続の直進車両がゼブラゾーンを進行中だったケース

直進車両がゼブラゾーンを走行中、進路変更車両に追突したケースです。

このケースの過失割合は、次のように修正されます。

| 進路変更した車両:50~60% ゼブラゾーン走行車両:40~50% |

ゼブラゾーン(導流帯)とは、白線が縞模様になっている区画で、事故や渋滞が多い交差点などで車が安全・円滑に走行することを誘導するために設けられたものです。

ゼブラゾーンを走行すること自体は問題ありませんが、みだりに進入してはならないとされており、ゼブラゾーンから直進車がくることを予測することは難しいでしょう。そのため、ゼブラゾーンを走行していた車両に衝突された場合には、ゼブラゾーンを進行側の過失が基本の過失割合よりも加算されることになります。

(5)後続の直進車両がスピード違反をしていたケース

直進車が法定速度に違反する速度で走行中、進路変更した車両に追突したケースです。

このケースの過失割合は、次のように修正されます。

| 【15km以上の速度超過の場合】 進路変更した車両:40% スピード違反した直進車両:60% 【30km以上の速度超過の場合】 進路変更した車両:50% スピード違反した直進車両:50% |

(6)後続の直進車両が初心者マークをつけていたケース

初心者マークが付いている車両が進路変更車両に追突したケースです。

このケースの過失割合は、次のように修正されます。

| 進路変更した車両:80% 初心者マークの直進車両:20% |

初心者マークの直進車両の過失割合は、基本パターンの70%よりも10%減算されます。これは、後続車両に初心者マークが付いている場合、前方で進路変更する車両は、より注意を払わなければならないためです。

(7)進路変更車両に著しい過失・重過失があったケース

進路変更した車両に著しい過失、または重過失があったケースです。

著しい過失と重過失とは、重大な不注意や落ち度があったことをいいます。

| 具体例 | |

|---|---|

| 著しい過失 |

|

| 重過失 |

|

このケースの過失割合は、次のように修正されます。

| 【進路変更した車両に「著しい過失」があった場合の過失割合】 進路変更した車両:80% 追突した後方車両:20% 【進路変更した車両に「重過失」があった場合の過失割合】 進路変更した車両:90% 追突した後方車両:10% |

過失割合が納得できない場合には弁護士に相談するメリット

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、弁護士への相談がおすすめです。

そもそも、加害者側の提示する過失割合は、事故の被害者にとって不利な形になっているケースも多いです。例えば、事故当事者の主張が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性もあります。

【例】- 信号が赤で加害者が交差点を進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している

- 本来徐行すべきところを徐行せずに進行していたのに、加害者は徐行していたと主張している など

過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、事故被害者が本来受けとるべき賠償金を受け取れなくなるおそれがあります。

交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車や自転車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。

さらに、弁護士に依頼することで保険会社が提示する示談金額よりも増額できる可能性があります。「保険会社が提示する示談金額が妥当かどうか判断できない」「示談金額に納得ができない」という方も弁護士へ相談されることをおすすめします。

【まとめ】事故の過失割合7:3は変わる可能性あり

進路変更による事故は、原則として「進路変更をした側の車」の責任(過失)が重くなる傾向にあります。

しかし、「ウインカーなどの合図がなかった」「進路変更が禁止されている場所だった」など、事故当時の具体的な事情によっては、過失割合が大きく変わるケースも十分に考えられます。

保険会社から提示された内容をそのまま受け入れる前に、まずは「本当に自分の事故状況に合った割合になっているか?」を慎重に確認することが、納得のいく解決への第一歩です。

もし、保険会社から提示された過失割合に少しでも疑問を感じたら、ぜひ一度、アディーレの弁護士へご相談ください。アディーレの弁護士が、適正な過失割合や賠償金の獲得を目指して、あなたを親身にサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にお話をお聞かせください。