交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、適切な補償を受けるためには「後遺障害等級」の認定が不可欠です。

しかし、「後遺障害等級13級」と聞いても、具体的にどのような状態が該当するのか、そしてどのような補償を受けられるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、後遺障害等級13級の各症状について具体的な内容を分かりやすく解説します。さらに、認定された場合に受け取れる慰謝料や逸失利益の計算方法、そして弁護士に依頼するメリット・デメリットまで、専門的な内容を網羅的にご紹介します。

ここを押さえればOK!

認定された場合に受け取れる補償には、「後遺障害慰謝料」と後遺障害により将来失われる収入である「後遺障害逸失利益」があります。後遺障害慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定方法があり、それぞれ金額が大きく異なります。後遺障害13級の場合、自賠責基準が57万円であるのに対し、弁護士基準では180万円が相場となり、3倍以上の差が生じます。

弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級の認定を受けやすくなり、煩わしい交渉から解放されるだけでなく、受け取れる賠償額が増加する可能性が高まります。交通事故に遭い、後遺症でお悩みの方はアディーレにご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

後遺障害等級13級とは

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

|---|---|

| 第13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |

| 第13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |

| 第13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

| 第13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

| 第13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 第13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |

| 第13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |

| 第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |

| 第13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |

| 第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |

| 第13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |

具体的にどのような症状なのか、簡単にご説明します。

(1)第13級1号 一眼の視力が0.6以下になったもの

ここでいう視力は、裸眼の視力ではなく、眼鏡やコンタクトレンズなどを使用している矯正視力です。

通常の車の運転免許に必要な(矯正)視力は両目で0.7、一眼で0.3以上ですから、一眼の矯正視力が0.6ということは、車の運転はできる程度ですね。視力検査は、原則として、おなじみのランドルト環(C)を用いた万国式試視力表によって行います。

(2)第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは、主に眼の周りにある筋肉の一部が麻痺して片方の眼球の動きが悪くなり、物を見た時に、上下や左右にずれて物が二重に見える状態です。

複視には、正面を見ている時に生じる場合と、上下左右を見た時に生じるものがあります。第13号2号は上下左右を見た時に複視が生じる場合の規定です(正面を見ている時に生じる複視については、後遺障害等級第10号2号に該当します。)。

(3)第13級3号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

視野というのは、眼に見える範囲という意味ですが、眼に見える範囲が狭くなってしまったり、物が見えにくくなったりするのがこの視野障害です。

(3-1)半盲症とは

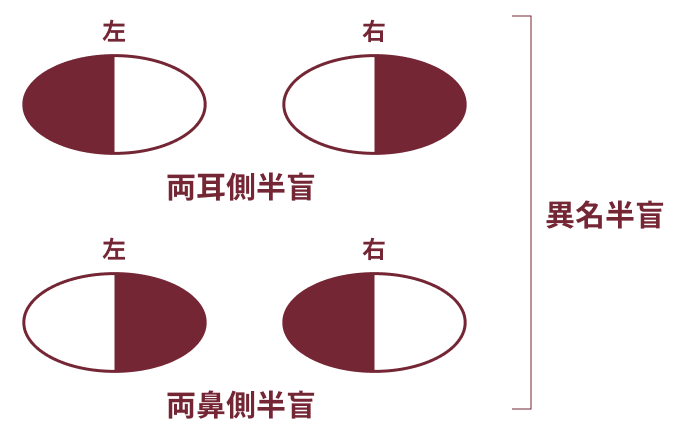

半盲症とは、視神経繊維(視神経の一部)に障害があり、視界の右半分又は左半分が見えなくなってしまう状態です。両眼とも同じ側が見えなくなる同名半盲、両眼で見えなくなる側が異なる異名半盲があります。

※黒く塗ってある部分は「見えない」というイメージなので、実際に必ず黒く見えるわけではなく、視界の半分が白くぼやけるなどして見えなくなるという場合もあります。

(3-2)視野狭窄とは

視野狭窄とは、文字通り、視野が狭くなる状態です。視野狭窄には、視野が全体的に狭くなる「求心狭窄」と視野の一部分が見えにくくなる「不規則狭窄」があります。

「求心狭窄」は、視野の外側から中心に向かって視界が狭くなっていく症状です。

(3-3)視野変状とは

視野変状とは、ここでは暗点と視野欠損をさします。これは、視野の中に、点やまだら状にぼやけたり黒ずんだりする箇所があり、その部分が見えなくなる状態です。

(3-4)どの程度見えなくなったら後遺障害に該当するの?

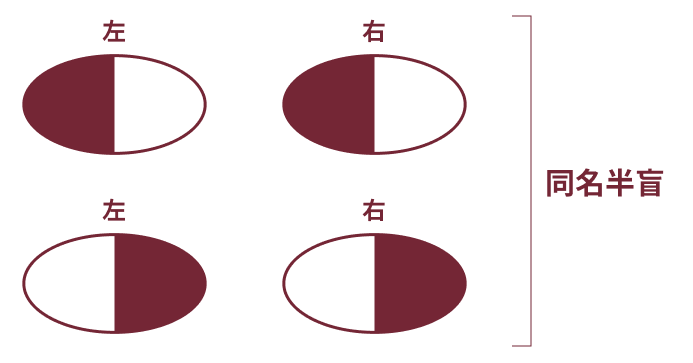

視野障害は、眼に見える範囲が狭くなったり物が見えにくくなったりする状態ですが、正常な場合と比較して視野が60%以下になった時に、後遺障害として認定されます。

具体的には、人の視野角度は、下の表のとおり、上下左右8方向で合計560°と言われていますが、これが合計336°(60%)以下の範囲でしか見えなくなっている状態です。

| 方向 | 上 | 上外 | 外 | 外下 | 下 | 下内 | 内 | 内上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 視野角度 | 60° | 75° | 95° | 80° | 70° | 60° | 60° | 60° |

視野障害は、視界の一部が黒く見える場合もあれば、実際に黒く見えるわけではなく、部分的に欠ける、部分的にかすむ、片目だけがかすむ、など様々なパターンがあります。本当は一部分が見えなくなっているのに脳がそれを補おうとしたりして、視野に障害があると気づかない場合が多いため、注意が必要です。

また、交通事故にあった直後ではなく、しばらく経ってから症状が現れることがあります。事故後、眼の動きや視野に異常を感じた場合には、直ちに受診して医師に相談をしましょう。

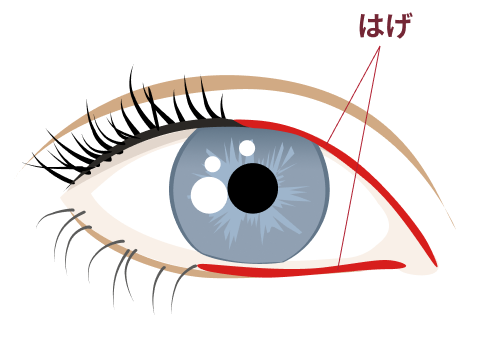

(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

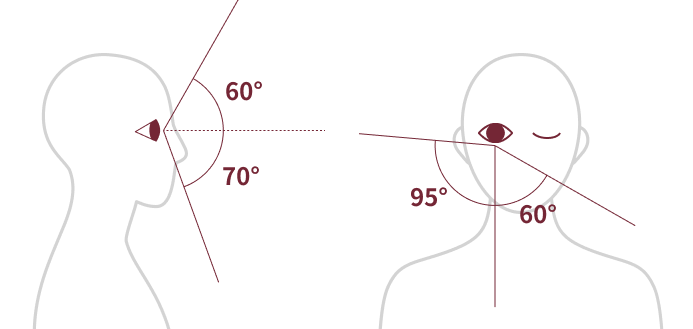

「まぶたの一部の欠損」とは、まぶたを閉じた時、角膜(黒目を覆っている膜)を覆うことはできるけれど、球結膜(白目を覆っている膜)を覆えずに球結膜が露出しているという場合です。

また、「まつげはげを残す」とは、まつげの生えているまつげ縁の2分の1以上にわたりまつげがはげてしまった場合です。

事故にあい、まつげだけがはげてしまう外傷を負うという状況は通常考えにくく、そのような場合は、併せて「外貌醜状」(顔などに人目に付く以上の傷が残ってしまう後遺障害)に該当するケースが多いと思われます。

本号の「まつげはげ」とともに「外貌醜状」にも該当する場合には、等級が上の後遺障害として認定されることになります。

(5)第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「補綴」とは難しい言葉ですが、要は、歯がなくなったり欠けたりしてしまった時に、歯の動きを補う何らかの治療を行うことです。歯科補綴の種類としては、抜歯後の入歯、ブリッジ、欠損部分を合金等で補完する方法などがあります。

補綴する歯が多いと後遺障害等級は上がります(7歯以上で後遺障害等級第12級、10歯以上で第11級、14歯以上で10級です。)。

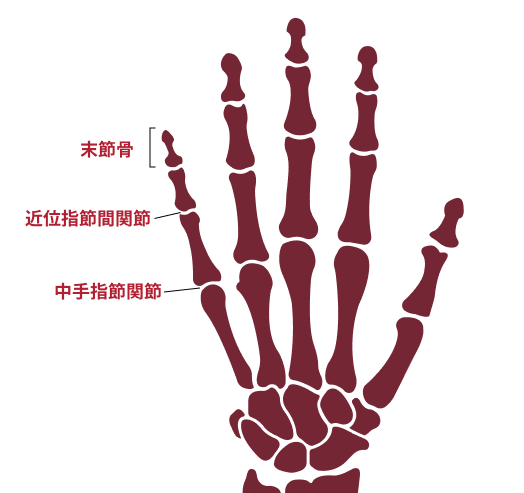

(6)第13級6号 一手の小指の用を廃したもの

「小指の用を廃する」とは、次のことをいいます。

- 小指の感覚を失うこと

- 小指の末節骨の長さの2分の1以上失うこと

- 小指の中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない手の指と比較して2分の1以下に制限されること

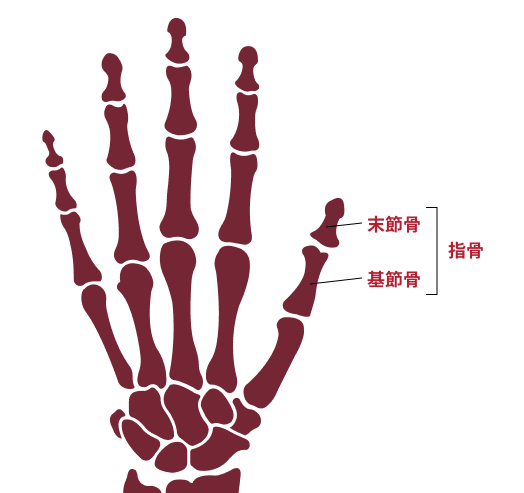

(7)第13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

同号は、片手の親指の指骨の一部を失った状態です。これは、切断された場合だけではなく、骨の一部が欠けて関節内を移動している場合(遊離骨片)も含みます。

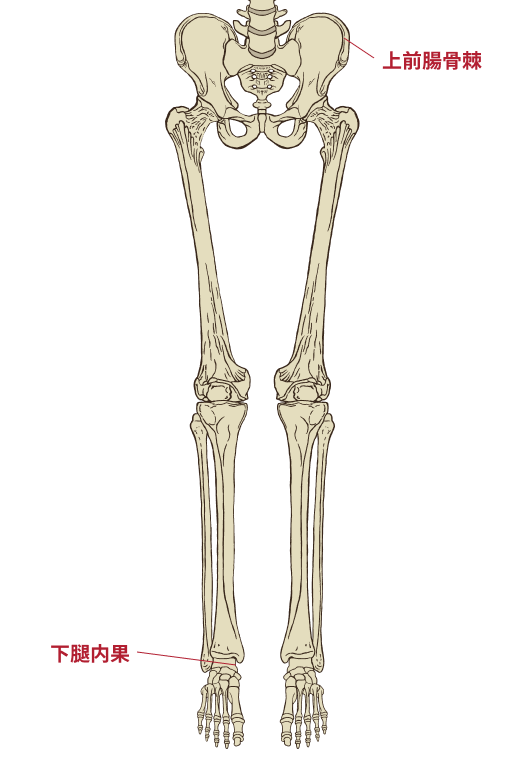

(8)第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

これは、上前腸骨棘(骨盤の出っ張り)と下腿内果下端(内側のくるぶし)の間の長さが、問題のない方の足と比較して1センチメートル以上短くなった場合をいいます。

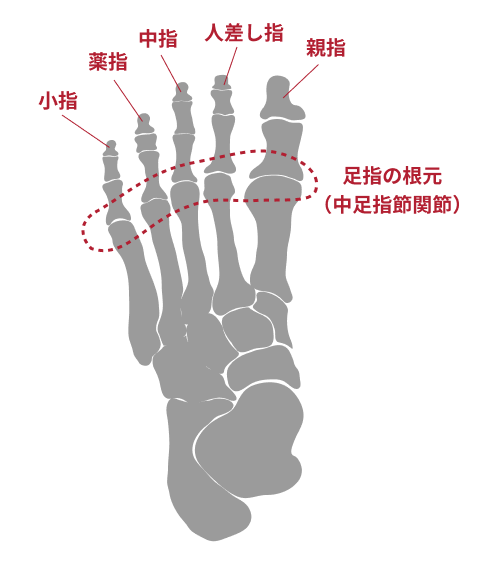

(9)第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

中指、薬指、小指の内1本又は2本の指を失う場合が本号に該当します。

「失う」とは、中足指節関節から欠損する場合ですので、足指が根元で切断されてからなくなったというイメージです。

(10)第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

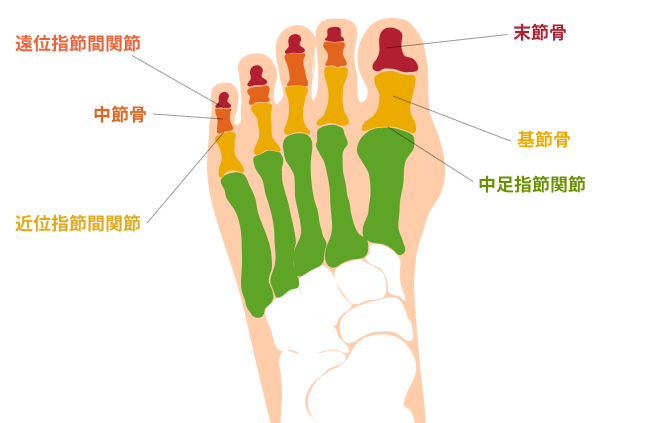

第2の足指とは足の人差し指、第3の足指とは中指のことですので、第3の足指以下とは足の中指・薬指・小指のことです。

第13級10号には、次のものがありますが、これらが「用を廃した」場合にそれぞれ該当します。

- 人差し指のみの場合

- 人差し指+中指・薬指・小指のいずれか1本(合計2本)の場合

- 中指・薬指・小指の3本すべて(合計3本)の場合

そして、ここでいう「用を廃する」とは、次のことをいいます。

- 中節骨又は基節骨を切断した場合

- 遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断(関節部で分離してしまうこと)した場合

- 中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない足の指と比較して2分の1以下に制限された場合

(11)第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

同号に該当する『胸腹部臓器の機能に障害を残す』とは、次のことをいいます。

- 胃の噴門部(入口部分)又は幽門部(出口部分)を含む胃の一部を失った場合

- 胆のうを失った場合

- 脾臓を失った場合

- 腎臓の1つを失うか、失ってはいないが機能が低下した場合

- 生殖機能に軽微な障害(性交により生殖はできるが、生殖機能にわずかな障害を残すもの。具体的には一個の睾丸を失う、一個の卵巣を失う場合など)が残った場合

後遺障害等級認定を受けることにより受け取れるお金とは

後遺障害等級認定を受けると、基本的には『後遺障害慰謝料』と『後遺障害逸失利益』が受け取れるようになります。

(1)後遺障害慰謝料について、示談において気を付けるべきこと

けがの治療が終了し、後遺障害等級認定を受けると、最終的な損害賠償金額について保険会社と話合い(=示談)をするかと思います。その際、後遺障害慰謝料について気を付けるべきことをご説明します。

(1-1)後遺障害慰謝料の基準は1つではないこと

まず一つ目は、後遺障害慰謝料の基準は、絶対的な基準が1つあるわけではないということです。

まず、自賠責保険会社が使う「自賠責の基準」・任意保険会社が使う「任意保険の基準」と、裁判などで基準となっている「弁護士の基準(裁判の基準)」によって慰謝料額がそれぞれ異なっています。

たとえば、後遺障害等級13級に該当した場合の自賠責と弁護士の基準は、次のようになっています(2020年4月1日以降に発生した事故の場合。以下同じ)。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

|---|---|---|

| 慰謝料の金額 | 57万円 | 180万円 |

ですから、後遺障害等級13級と認定された場合、その慰謝料は自賠責の基準に従えば57万円ですし、弁護士の基準に従えば180万円となります。その差は優に3倍以上ですね。

なぜ、自賠責と弁護士の基準との間でこれほど基準に差があるかと言えば、自賠責保険は必要最低限度の被害者の救済を目的としているからです。ただ、これではあまりに低すぎて被害者にとって酷だということで、実際の裁判例がいくつも積み重ねられた結果、弁護士に依頼して交渉などした場合の基準値として、現在の弁護士の基準というものができたのです。

もちろん、弁護士の基準とは言っても、後遺障害等級13級の場合は全て180万円の慰謝料が認められるというわけではなく、それよりも増額されることもあれば、減額されることもあります。

(1-2)あなたが受け取れる慰謝料額|計算機でチェックしてみましょう

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額(弁護士の基準)を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

死亡の場合の慰謝料計算

(2)後遺障害逸失利益についてのキホン

次に、後遺障害逸失利益についてご説明します。

逸失利益とは、後遺障害によって失われる将来分の収入です。

【逸失利益の計算式】

逸失利益=基礎収入 × 労働能力喪失率 × 中間利息控除率(ライプニッツ係数)

各項目について、簡単にご説明します。

(2-1)基礎収入について

基礎収入額は、原則として事故前の現実の収入額(年収)を基礎としますが、将来現実の収入額以上の収入を得られる証拠があれば、その収入額が基礎となります。

専業主婦(主夫)の方や就労前という方であっても、基本的には全年齢平均賃金から基礎収入が計算されます。

(2-2)労働能力喪失率について

労働能力喪失率とは、後遺障害の影響によってどの程度被害者の労働能力が低下したのか、という労働能力が低下した割合です(例えば、事故にあう前の労働能力は100であったのに、事故の後遺症の影響により、90になったという場合には、労働能力喪失率は10%です)。

労働能力喪失率については、後遺障害の等級ごとに基準が定められており、後遺障害等級13級の労働能力喪失率の基準は9%です。

| 労働能力喪失率 | |

|---|---|

| 13級 | 9% |

労働能力喪失率は、等級ごとに一律で基準が定められていますが、個別にどの程度労働能力が低下したかということも考慮されますから、後遺障害等級13級に認定されたら必ず労働能力喪失率が9%として計算されるわけではないことに注意が必要です。

個別の後遺障害によって、それほど労働能力の低下が認められないという場合には、基準よりも低い喪失率しか認められない可能性はあります。

(2-3)ライプニッツ係数について

逸失利益は、本来事故にあわなかったとしたら、就労している全期間中に順次受け取るはずの収入相当額を、事故により一括で受け取ることになりますので、被害者は、その利息分、得をしていると評価されます。

そこで、この不公平を修正するために用いられているのが、一括で受け取る逸失利益から、中間利息の控除をする「ライプニッツ係数」です。

ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降に発生した交通事故については中間利息の控除率が5%から3%に変更されました(控除率が低くなりましたので、受領できる金額は従来に比べて増加しました。)。

ですから、2020年4月1日より前に事故にあったという方と、同日以降に事故にあったという方では、逸失利益の総額に変更がありますので、注意が必要です。

(2-4)逸失利益の計算例(40歳、前年度の年収500万円、13級)

それでは、例えば、前年度の年収が500万円、40歳の方が2020年4月1日に交通事故にあい、後遺障害等級13級に認定された場合に、加害者に請求できる逸失利益はいくらになるのか考えてみましょう。

原則として、40歳の方の労働能力喪失期間は67歳までとされていますから、この場合、就労可能年数は27年となり、そのライプニッツ係数は18.327(上記サイトのライプニッツ係数表参照)です。

ですから、この場合の後遺障害逸失利益は

基礎収入500万円×0.09(9%)×18.327=824万7150円

という式で計算され、請求できる逸失利益は824万7150円となります。

実際の裁判を見てみましょう|慰謝料と逸失利益

それでは、最後に、後遺障害等級13級に該当する事例で、実際の裁判でどの程度後遺障害慰謝料と逸失利益が認められているのか、いくつかご紹介しましょう。

| 年齢 | 性別 | 職業 | 受傷の程度 | 慰謝料 | 労働能力 喪失率 | 期間 | 判決年月日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 固定時 14歳 | 男性 | 学生 | 視力低下(13級1号相当) 中心暗点、周辺部の歪み | 220万円 | 9% | 18~ 67歳 | 高松地裁 2020年5月22日 |

| 2 | 固定時 18歳 | 女性 | 学生 | 小指の可動域制限(13級相当) 外形から確認可能な小指変形残存 | 180万円 | 9% | 22~ 67歳 | 京都地裁 2019年10月24日 |

| 3 | 固定時40歳 | 男性 | トラック 運転手 | 小指の可動域制限(13級6号相当) 肩部に神経症状を残す(14級9号相当) (併合13級相当) | 180万円 | 9% | 15年間 | 神戸地裁 2017年11月17日 |

| 4 | 無職 | 視力低下(13級1号) | 180万円 | × | × | さいたま地裁 2017年1月18日 | ||

| 5 | 固定時 3歳 | 女性 | 未就学 | 腎臓の機能喪失(13級11号) | 230万円 | 9% | 18~67歳 | 横浜地裁 川崎支部 2016年5月31日 |

| 6 | 固定時 63歳 | 女性 | 右下肢障害(13級に準じる) | 180万円 | 9% | 12年間 | 神戸地裁 2014年2月18日 | |

| 7 | 固定時 31歳 | 男性 | 塗装業 | 複視(13級2号) 腰痛等局部に神経症状を残す(14級9号) (併合13級) | 180万円 | 9% | 36年間 | 大阪地裁 2014年7月18日 |

| 8 | 固定時 50歳 | 男性 | 会社経営 | 複視(13級2号) | 180万円 | 9% | 17年間 | さいたま地裁 2012年5月11日 |

後遺障害等級13号に該当する事例においては、おおむね慰謝料は180万円、労働能力喪失率は9%程度になっています。1と5において慰謝料が若干高額になっています。

1については、後遺障害等級が認定された視力低下以外にも中心暗転や周辺部の歪みが認められたこと、5については、今後腎機能の全廃の危険性等の不安を抱えながら生活していかなければならないことなどを考慮し、基準よりも高額になっています。

また、4の事例で逸失利益が認められていないのは、被害者が当時無職で、家事従事者とも認められず、そもそも労働自体していなかったと判断されたためです(労働していないのであれば、後遺障害により減る収入自体がないので、逸失利益は発生しません)。

弁護士に依頼するメリットとは

交通事故の被害にあったという方で、ご自身で加害者の任意保険会社とやり取りをされている方も多いと思います。確かに、軽微な物損事故などであれば、それほど弁護士に依頼するメリットもないかもしれません。

ですが、少なくとも後遺障害が残るようなけがをした場合であれば、次の3つの理由から弁護士に依頼することをお勧めします。

(1)適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高いこと

後遺障害等級認定を受けるためには、認定機関に対して『後遺障害診断書』を提出する必要があります。

これは、症状固定後に残った障害などについて医師が記載する書類ですが、後遺障害等級を決定するにあたり、非常に重要な書面になります。ところが、一般的に、専門医は、受傷部位の治療には精通していますが、必ずしも交通事故における後遺障害等級の認定基準を理解しているわけではありません。

そのため、後遺障害等級認定にあたって重要な症状についての記載が不十分なことがよくあります。

適正な後遺障害等級を受けるためには、後遺障害等級の認定基準を理解している者が後遺障害診断書をチェックし、追加検査や記載内容の補足を求めなければなりません。弁護士は、後遺障害等級認定を受けるための診断書という観点から診断書をチェックし、追加検査や記載内容の補足についてアドバイスをすることができますので、障害に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けることが可能性が高まります。

(2)最終的に受領する金員が増額する可能性があること

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常は弁護士の基準をベースに交渉します。その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。

(3)煩わしいやり取りから解放されること

ご自身で保険会社との交渉をすべてされるのはなかなか大変です。時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

弁護士に依頼するデメリットとは

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。

ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります(ご自身が加入している自動車保険だけでなく、ご家族名義の保険や火災保険など別の保険についていることもあるので注意が必要です。)。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

【まとめ】後遺障害等級13級は11種類|弁護士に依頼で賠償額UPの可能性

交通事故の後遺障害等級13級には、視力障害や歯の欠損、手足の指の機能障害、内臓機能の障害など、全部で11種類の症状が定められています。

後遺障害等級の認定を受けることで、慰謝料や逸失利益といった金銭的な補償を受けることが可能になりますが、慰謝料には複数の基準があり、弁護士が交渉することで大幅に増額できる可能性があります。

ご自身での対応が難しいと感じたら、まずは弁護士への相談を検討してみましょう。弁護士に依頼することで、煩わしい手続きや交渉から解放され、適切な後遺障害等級の認定、そして正当な賠償額の獲得につながる可能性が高まります。交通事故の被害でお困りの際は、ぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。