交通事故によるケガで、治療を続けても痛みやしびれが残ってしまった……。

そんなとき、あなたが被った損害に見合う適正な賠償金を受け取るためには、「後遺障害認定」という手続きが欠かせません。

しかし、「申請にはどんな書類が必要なの?」「手続きが難しそうで不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、この申請手続きには以下の2種類があります。

- 相手方の保険会社にすべて任せる「事前認定」

- 被害者ご自身(あるいは代理人)が資料を集めて申請する「被害者請求」

どちらの方法を選ぶかによって、準備すべき書類や、納得のいく認定結果につながる可能性が変わってくることがあります。

そこでこのコラムでは、2つの申請方法の違いや手続きの流れ、具体的に必要な書類についてわかりやすく解説します。ご自身の状況にぴったりの方法を知り、納得できる解決への第一歩を踏み出しましょう。

ここを押さえればOK!

どちらの申請方法でも、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」が最も重要な書類となります。被害者請求ではこれに加えて、支払請求書、交通事故証明書、各種診断書など多岐にわたる書類が必要です。

煩雑な書類準備や有利な認定を目指すためには、弁護士に相談し、資料収集や内容チェックなどのサポートを受けることがおすすめです。後遺症が残ってお困りの方は、アディーレへご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

後遺障害認定の申請を行う2つの方法と流れ

後遺障害認定に必要な書類を知る前に、後遺障害認定の申請方法について知っておく必要があります。なぜなら、後遺障害認定に必要な書類はどの方法で後遺障害認定の申請を行うかによって変わってくるからです。

ここでは、後遺障害認定の申請を行う次の2つの方法について説明します。

(1)事前認定

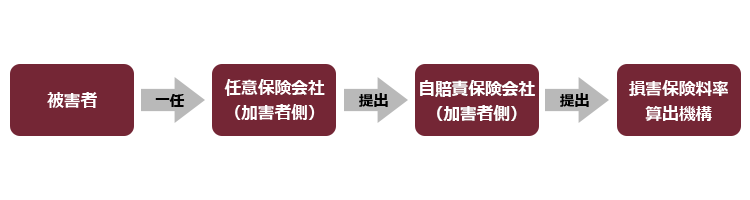

事前認定とは、加害者側の保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行う方法をいいます。

この方法の場合、加害者が加入する任意保険会社の指示に従い、被害者が後遺障害診断書をその任意保険会社に提出することで、後の手続はその任意保険会社が行ってくれます(資料集めの実費もかかりません)。

【事前認定の流れ】

後遺障害認定は、損害保険料率算出機構(加害者側の保険会社が加盟している場合)や自賠責保険・共済保険紛争処理機構が行います。

(2)被害者請求

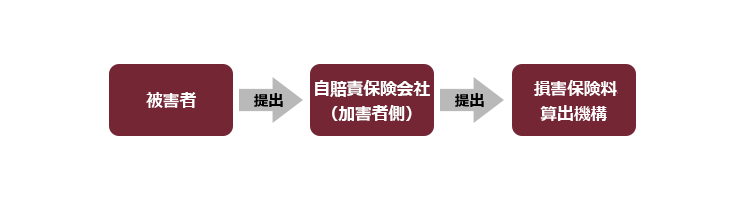

一方、被害者請求とは、加害者側の保険会社を通さずに自分で後遺障害認定の申請を行う方法をいいます。

被害者請求では、被害者自らが様々な必要な書類を準備する必要があります。診断書作成料などの資料を揃えるために必要となる費用も被害者の負担となります。

【被害者請求の流れ】

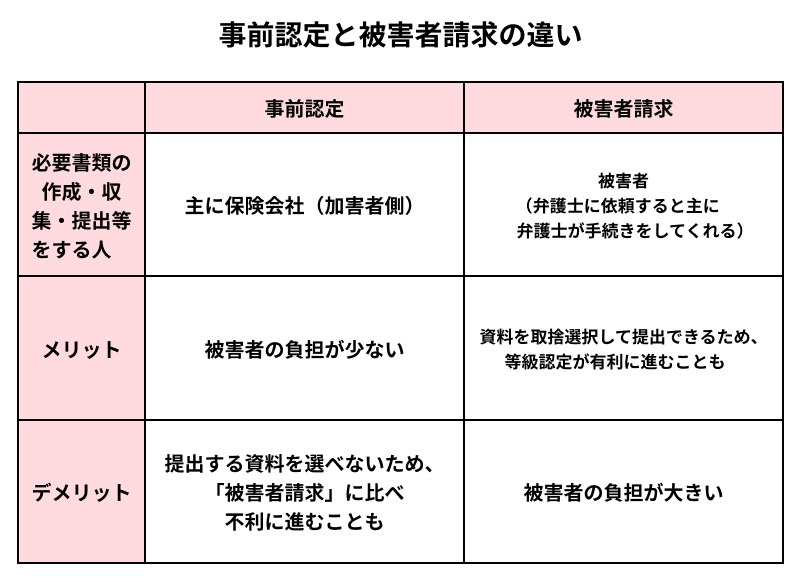

(3)事前認定と被害者請求の違い

事前認定は、後遺障害認定の手続を加害者側の任意保険会社に任せることができるため、被害者自身に手間がかからず良いようにも思えます。しかし、事前認定では提出する資料を選ぶことができないため、被害者請求に比べて不利に進んでしまう可能性があります。

一方、被害者請求では、資料を取捨選択して提出できるため、後遺障害認定が有利に進む可能性があります。例えば、有利な資料を多く提出したり、不利となりそうな資料には補う資料を提出したりするなどをすることができます。

後遺障害認定は、基本的に提出した書類のみをみて判断することになります。そのため、どのような書類を提出するかで、後遺障害認定されるかどうかが大きく左右されます。つまり、被害者請求でよりよい資料を提出すれば、その分後遺障害が認定される可能性を高めることができます。

後遺障害に認定されるかどうか(どの等級に認定されるかどうか)は最終的に受けとれる賠償金額にも大きく影響するため、被害者にとってとても重要です。例えば、後遺障害に認定されない場合には、後遺症慰謝料や逸失利益を請求できませんし、妥当ではない低い等級に認定された場合には、後遺症慰謝料や逸失利益の金額が低くなってしまう可能性があります。

後遺障害認定に必要な書類

次に、後遺障害認定に必要な書類について見ていきましょう。

(1)事前認定

事前認定の場合には、被害者が加害者側の保険会社の指示に従い、「後遺障害診断書」を加害者側の保険会社を提出すれば、その他の書類については基本的に加害者側の保険会社が集めます。

後遺障害診断書は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者が、医師に依頼して作成してもらうものです。

後遺障害等級の認定の申請には、必ず「後遺障害診断書」を提出する必要があり、等級認定されるかどうか、等級認定されたとして何級に認定されるかどうかを、医師が作成した「後遺障害診断書」の記載内容を考慮して、判断することになります。

「後遺障害診断書」の記載内容しだいで、後遺障害認定がされるか否か、どの等級が認定されるのかが決まることも少なくなく、「後遺障害診断書」は後遺障害認定の最重要書類といえます。

(2)被害者請求

一方、被害者請求では、「後遺障害診断書」に加えて次の書類を準備する必要があります。

【被害者請求に必要な書類】

| 必要な書類 | 備考 |

|---|---|

| 支払請求書 | 加害者側の自賠責保険会社から入手できます。請求者の情報と加害者の情報、賠償金(保険金)の支払先などを記入します。 |

| 診療報酬明細書 | 診療明細書の書式は、保険会社から入手できます。治療を受けた医師または病院に記入してもらいます。 |

| 交通事故証明書 | 交通事故証明書は自動車安全運転センターから入手することができます。入手の申請は、自動車安全運転センター事務所、警察署・交番・駐在所に備え付けられている申請用紙を郵送することで行えます。また、交通事故の当事者本人に限り、インターネットでの申請も可能です。 |

| 事故発生状況報告書 | 事故発生状況報告書の書式は、保険会社から入手できます。 |

| 医師の診断書 | 医師の診断書は、保険会社から書式を入手できます。 |

| 印鑑証明書 | 印鑑証明書は、住民登録をしている市区町村、本籍のある市区町村で入手できます。 なお、被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記に加えて、当該未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。 |

| 休業損害を証明する書類 | ケガの治療のため仕事を休んだ場合に必要となります。 給与所得者:事業主の休業損害証明書+源泉徴収票 自営業者など:納税証明書、課税証明書(取得額の記載されたもの)または確定申告書など |

| レントゲン写真など | 症状の内容次第で必要となります。後遺障害の症状や治療の経過などがわかるMRIやCT等の検査結果があれば提出が必要です。 |

| 通院交通費明細書 | 通院の交通費を請求する場合に必要となります。通院交通費明細書の書式は保険会社から入手できます。 |

| 付添看護自認書 | 近親者などが交通事故でケガをした方に付き添った場合に必要となります。付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。付き添い看護をした人に記載してもらいます。 |

こんなに資料を集めなければならないなんて大変…と思われているかもしれません。

しかし、弁護士に依頼すると、資料集めや資料の内容のチェックなど弁護士がサポートしてくれます。その結果、被害者自身にかかる負担を減らすとともに、適切な後遺障害認定がされる可能性を高めることができます。

後遺障害認定までにかかる期間(目安)

申請の手続きの後、結果がわかるまでの期間は、後遺障害の内容やどちらの方法で申請したかによって異なりますが、通常は1ヶ月~半年程度かかります。

もっとも、被害者請求においては、仮渡金制度というのがあり、完治もしくは症状固定の前に、加害者側の自賠責保険から仮渡金を受け取れますので、後遺障害認定を待たずに賠償金の一部を受け取ることができます。

後遺障害認定の結果に納得ができない場合の対処法

後遺症が残っているのに、「後遺障害」に当たらない(非該当)と判断されることがあります。

このように、後遺障害認定の結果に納得ができない場合には、異議申立てを行うことが一般的です(異議申立てに費用はかかりませんが、診断書等を追加で取得する場合にはその実費が必要となります)。異議申立てを行うと、後遺障害認定の審査が改めて行われることになり、納得できない結果も覆すことができる可能性があります。

ただし、認定が覆りそうな新たな医学的資料や検査結果を提出しないと、なかなか認定が覆りにくいのが実情です。そのため、異議申立てをする場合には、提出しなかった資料に認定を覆せるような資料がないか、また、新たに検査を行うなどして認定を覆せるような資料が他にないかなど入念な準備が必要になります。

【まとめ】後遺障害認定は後遺障害診断書など多数の書類が必要!弁護士への相談もおすすめ!

「とにかく手間をかけたくない」という場合は事前認定がスムーズですが、「適正な等級認定に向けて、しっかり主張したい」とお考えなら、有利な資料を精査して提出できる被害者請求が有効な選択肢となるでしょう。

とはいえ、被害者請求は必要書類が多く、慣れない方がすべてご自身で行うのは、手続きが複雑になりがちです。 そのようなときは、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士であれば、煩雑な資料収集や手続きを代行し、あなたの実情に合った適切な認定を受けられるよう全力を尽くします。

アディーレ法律事務所では、不安な気持ちに寄り添ってサポートいたします。まずはお気軽にお話をお聞かせください。