交通事故によるケガの影響で、「指が以前のように曲がらない」「思うように動かせない」といった症状が残り、お仕事や家事など、毎日の生活に不安を感じてはいませんか?

「いつか治るだろう」と無理をしてしまう方もいらっしゃいますが、もし症状が残ってしまった場合は、適切な対応が必要です。

このコラムでは、指の動きに制限が生じる「可動域制限」が、交通事故の「後遺障害」として認定されるためのポイントや、具体的な等級の基準、検査方法について分かりやすく解説します。

ご自身の症状に見合った適正な補償を受け取り、納得のいく解決を目指すためにも、まずは認定の仕組みを一緒に確認していきましょう。

ここを押さえればOK!

手指の可動域制限の原因は、器質的変化と機能的変化の2つに分けられます。器質的変化は、エックス線写真やMRIなどの画像で、器質的な損傷が確認できることが必要です。一方で、機能的変化は、症状に応じて可動域制限を測定する必要があります。

交通事故の被害に遭い、手指の後遺症の後遺障害認定や慰謝料請求でお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

弁護士による交通事故のご相談はアディーレへ!

手指の可動域制限とは

手指の可動域制限とは、一般的に、交通事故によるケガによって、手指の機能に障害が生じ、関節の可動域が制限されて、関節が自由に曲がらなくなる後遺症のことです。

交通事故で骨折や脱臼、神経を損傷したような場合に、生じることがあります。

後遺症が後遺障害認定される前提となる3つの要件

後遺症に関する賠償金(逸失利益や後遺症慰謝料)を受け取るためには、後遺障害の認定を受けることが重要です。そこで、まず後遺症が後遺障害認定されるための3つの要件について説明します。

(1)後遺症の原因が交通事故である

後遺症が後遺障害認定を受けるためには、事故直後に通院、治療し、事故による骨折や脱臼、神経の損傷が確認され、後遺症の原因が交通事故であるということを明らかにしておく必要があります。

例えば、事故から何日も経過した後に病院を受診すると、事故から受診までに別の理由でケガをして、そのケガが原因で後遺症を負ったのではないかと疑われ、事故と後遺症との因果関係が否定されるおそれがあります。

交通事故の被害に遭った際には、事故直後に病院を受診し、必要な検査や治療を受けるようにしましょう。

(2)「症状固定」と診断された

後遺症が後遺障害認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(これを「症状固定」といいます)という診断を受ける必要があります。

仮に、主治医に完治したと診断されたり、症状固定の診断がなされなかったりした場合には、後遺症が残ったとはいえないため、後遺障害の認定を受けることはできません。

(3)医学的に説明できる

後遺障害は、自覚症状があるだけでは足りず、その自覚症状が医学的に説明できるものである必要があります。

単に「指の関節が曲がらない」という自覚症状があるだけでは不十分で、骨折や脱臼をして、それによる神経損傷が認められるなど、関節が曲がらないことの医学的説明ができる必要があります。

手指の関節に可動域制限がおこる2つの原因

手指の関節に可動域制限がおこる原因は、大きく2つの原因に分けることができます。

参考:関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領|厚生労働省

(1)器質的変化:骨折、脱臼など

器質的変化による手指の可動域制限がおこる原因としては、骨折、脱臼、関節内の筋組織の壊死、骨の癒着、靱帯の伸縮・延長、筋肉の血行障害などが考えられます。

器質的変化による手指の可動域制限とは、次のようなものです。

- 関節自体の破壊や強直によるもの(関節がまったく動かない状態)

- 靱帯や腱、筋肉など関節外の軟部組織の変化によるもの

器質的変化は、手指の可動域制限の原因となっている場所を物理的に特定することができます。そのため、器質的変化による手指の可動域制限が後遺障害認定されるためには、エックス線写真やCT画像、MRI画像などで器質的な損傷を確認することが必要です。

(2)機能的変化:神経の麻痺

上肢(肩関節・肘関節・手関節までの3大関節及び手指の部分)には、正中(せいちゅう)神経・橈骨(とうこつ)神経・尺骨(しゃっこつ)神経の3本の神経があり、それらの神経が麻痺することによって、手指の関節が自由に曲がらなくなることがあります。

機能的変化による手指の可動域制限とは、次のようなものです。

- 神経麻痺、疼痛、緊張によるもの など

例えば、正中神経麻痺が生じると、神経麻痺の傷害がおこっている場所にもよりますが、親指の付け根の筋力低下、指の屈曲(曲げること)が困難になったり、親指からくすり指の2分の1までの掌の感覚障害が生じたりする症状がおこります。

特に機能的変化による手指の可動域制限は、その原因を丹念に調べ、症状に応じて可動域制限を測定することが必要です。

関節可動域制限(ROM)の測定方法

関節可動域の測定は、1995年に日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会が定めた「関節可動域表示ならびに測定方法」(2022年4月改定)に従って行います。

関節可動域(Range of Motion)とは、障害などが起きないで各関節が生理的に運動することができる範囲(角度)のことです。

手指の関節の機能障害の検査は、関節の可動域を測定し、健側(=正常な側)の可動域または参考可動域の角度と比較することによって評価します。左右ともに障害がある場合などは、「関節可動域表示ならびに測定方法」に定めのある参考可動域との比較で判断されます。

測定は、原則として他動運動(医者や理学療養士など他人に関節を動かしてもらうこと)により行いますが、適切でない場合には、自動運動(自分で関節を動かすこと)により測定します。具体的には、関節角度計を用いて、関節の運動範囲を5%刻みで測定します。

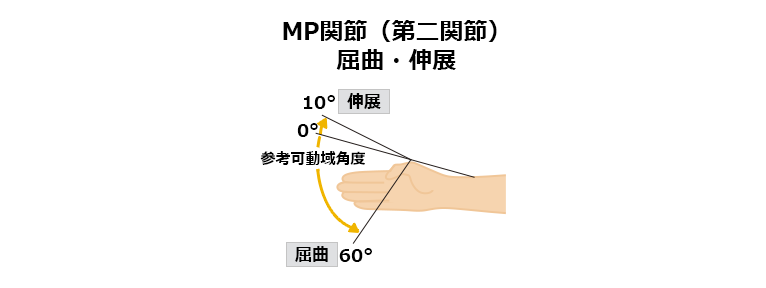

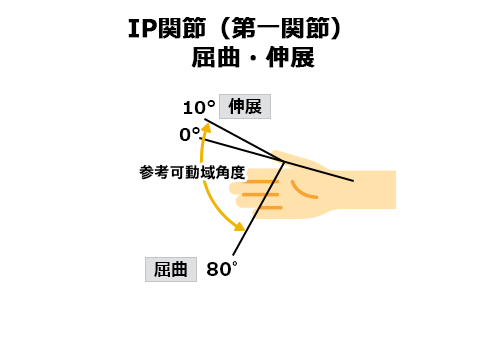

(1)親指の可動域制限の測定方法

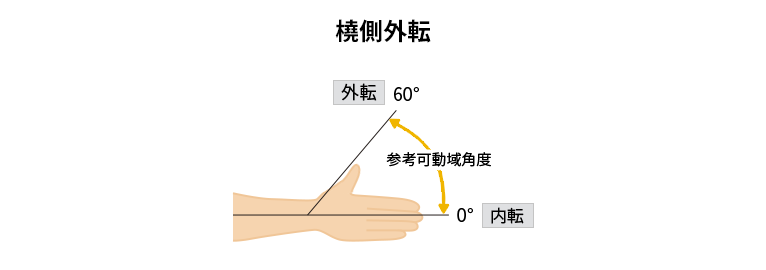

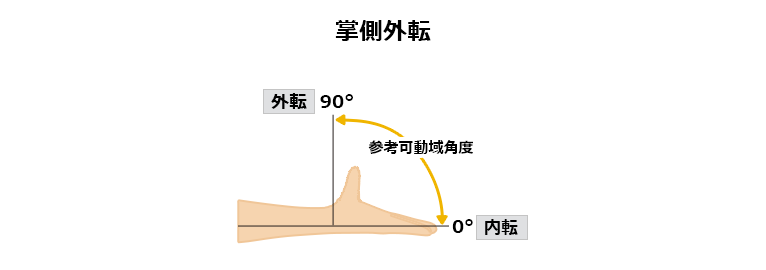

親指関節の可動域については、角度計を用いて橈側外転、掌側外転、屈曲・伸展(合計値)の角度を計測します。

【親指関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 橈側外転 | 掌側外転 | 屈曲(MP) | 伸展(MP) | 屈曲(IP) | 伸展(IP) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 60 | 90 | 60 | 10 | 80 | 10 |

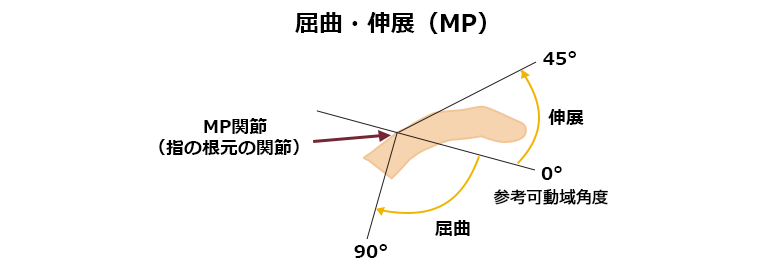

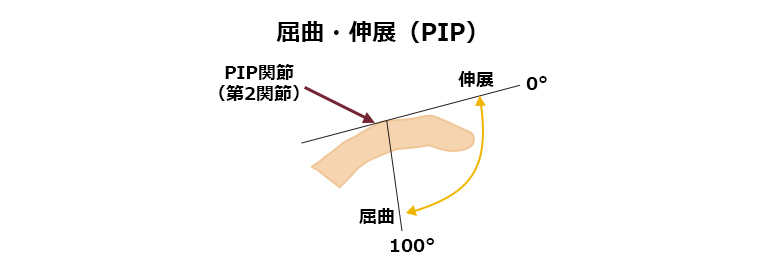

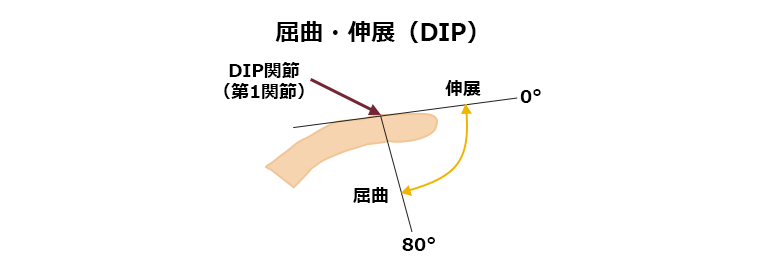

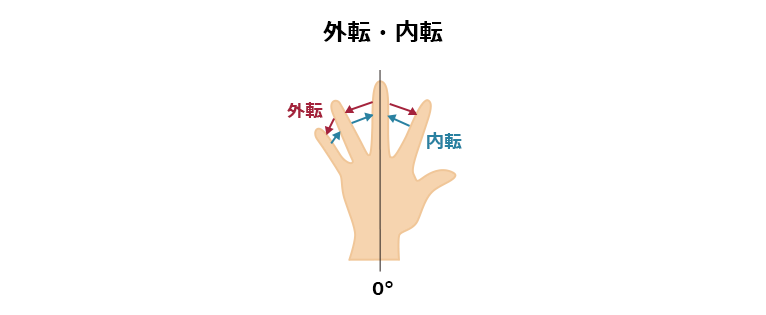

(2)親指以外の指の可動域制限の測定方法

親指以外の指の関節の可動域については、角度計を用いて屈曲・伸展(合計値の角度)を計測します。外転・内転の角度を測ることもあります。

【親指以外の指関節の参考可動域角度】

| 運動方向 | 屈曲(MP) | 伸展(MP) | 屈曲(PIP) | 伸展(PIP) | 屈曲(DIP) | 伸展(DIP) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 参考可動域角度 | 90 | 45 | 100 | 0 | 80 | 0 |

参考:関節可動域 / ROM(かんせつかどういき)|e-ヘルスネット(厚生労働省)

参考:関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領 (7)各論|厚生労働省

参考:関節可動域表示ならびに測定法改訂に関する告知(2022年4月改訂) | 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会(https://www.jarm.or.jp/member/kadou.html)

手指の可動域制限障害の後遺障害等級認定の基準

後遺障害は、その症状の内容や重さにより1~14級に振り分けられています。重いものから1級、2級……と類型的に定められています。

そして、手指の可動域制限障害について、該当する後遺障害等級はおおむね次のとおりです。

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |

| 7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |

| 8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |

| 9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |

| 10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |

| 12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |

| 13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |

| 14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

それぞれ詳しく説明します。

(1)4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの

両手の手指の全ての指が用を廃した場合には後遺障害4級6号に当たります。

ここで、「手指の用を廃した」とはどういう場合をいうのかを説明します(他の等級においても同じ意味です)。

| 手指の用を廃したもの | 次のいずれかに当たる場合をいいます。 ア 手指の末節骨の半分以上を失った イ 中手指節関節(MP関節・指の根元の関節)もしくは近位指節間関節(PIP関節・親指以外の指の第2関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節・第1関節))に著しい運動障害を残すもの |

具体的には、少し専門的になりますが、次に当たる場合をいいます。

- 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った状態

- 中手指節関節(MP関節・指の根元の関節)又は近位指節間関節(PIP関節・親指以外の指の第2関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節・第1関節))の可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限される状態

- 親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されている状態

- 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚(=体の内部で感じる感覚)及び表在感覚(=皮膚の表面で感じる感覚)が完全に脱失した状態

(2)7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

片方の手の5本の指、または親指を含む4本の指の用を廃した状態です。

(3)8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

片方の手の親指を含む3本の指、または親指以外の4本の指の用を廃した状態です。

(4)9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

片方の手の親指を含む2本の指、または親指以外の3本の指の用を廃した状態です。

(5)10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

片方の手の親指、または親指以外の2本の指の用を廃した状態です。

(6)12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

片方の手の人差し指、中指、薬指のいずれか1本の指の用を廃した状態です。

(7)13級6号 1手のこ指の用を廃したもの

片方の手の小指の用を廃した状態です。

(8)14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

片方の手の親指以外の手指の第1関節(遠位端指節間関節・DIP関節)を屈伸することができない状態です。

| 遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 次のいずれかに当たる場合をいいます。 ア 遠位指節間関節(DIP関節・親指以外の指の第1関節)が強直した状態 イ 屈伸筋の損傷等原因が明らかであって、自動で屈伸できない状態又はこれに近い状態 |

手指が欠損した場合(切断などで失われた場合)には、手指の機能障害による後遺障害ではなく、手指の欠損傷害として後遺障害等級が認定されます。手指の欠損による後遺障害等級は、その程度により3~14級に類型化されています。

【まとめ】手指の可動域制限が後遺障害認定されるには少なくとも親指以外が屈伸できない状態が必要

指が動かしづらいという症状で後遺障害の認定を受けるためには、「事故との因果関係」や「医学的な証拠」に加え、正しい方法で可動域(動く範囲)を測定することが非常に重要です。

認定される「等級」は、動かしづらさの程度や、影響が出ている指の本数によって細かく分かれており、どの等級になるかによって受け取れる賠償額の目安も変わってきます。適正な補償を得るためにも、まずは「ご自身の症状がどの等級に当てはまる可能性があるか」を知ることから始めましょう。

もし、申請の手続きや保険会社とのやり取りに少しでも不安を感じられる場合は、弁護士への相談をご検討ください。 アディーレの弁護士が、適正な等級の獲得に向けて親身にサポートいたします。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。