交通事故にあった場合、事故後に耳鳴りが生じることがあります。一時的なもので済む場合もありますが、実際は後遺症として残ってしまうケースも少なくありません。

後遺症について賠償金(慰謝料と逸失利益)を請求するためには、基本的には「後遺障害」として認定されることが必要となります。

そして、耳鳴りも後遺障害等級12級又は14級として認定される可能性があり、後遺障害として認定されれば等級に応じて慰謝料や逸失利益を請求することができます。

もっとも、耳鳴りは外から見えにくい後遺症であるため、後遺障害として認定されることは難しい場合もあります。

後遺障害認定の申請手続きを行う前に、耳鳴りが後遺障害として認定されるためのポイントを知っておきましょう。

そこでこの記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

- 耳鳴りの原因

- 耳鳴りで後遺障害が認定される場合

- 後遺障害の認定を受けるためのポイント

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故で耳鳴りが治らない原因

交通事故による耳鳴りは、主にむち打ち(頚椎捻挫)が原因なことが多いです(むち打ちの症状の1つである「脳髄液減少症」も、耳鳴りや聴力障害の原因となるといわれています)。

耳鳴りの症状はバレ・リュー症候群ともいいます。事故の衝撃で頭部が大きく揺さぶられ、首の筋肉や内耳神経、脳幹などが損傷することによって、耳鳴りが生じるとされています。

耳鳴りの音には、「キーン」「ジーン」「ザー」「ゴーン」など様々な種類があります。

耳鳴りで後遺障害認定される可能性のある等級

ここで、耳鳴りで後遺障害認定される可能性のある後遺障害等級について説明します。

そもそも、後遺症は、所定の機関(損害賠償料率算出機構など)に後遺障害等級認定の申請をすることにより、後遺障害認定を受けることができる可能性があります。

そして、後遺障害は、症状の部位と程度によって、1~14級(および、要介護1級・2級)の等級に分類されます。1級の症状が最も重く、症状が軽くなるにしたがって2級、3級……と等級が下がっていきます。

耳鳴りにより後遺障害が認定される可能性がある後遺障害等級は、12級と14級です。ここで、これらに該当する場合について具体的に見ていきましょう。

(1)後遺障害等級12級

「耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの」にあたる場合、12級相当と認定されます。

医学的な検査により、耳鳴りの症状があると客観的に証明できる場合がこれにあたります。ただし、医学的な証明ができなくても、症状の原因を裏付ける他覚症状(他覚所見)があれば、認定される可能性があります。

なお、「常時」とは、昼間は自覚症状がなくても夜間に自覚症状が生じる場合も「常時」にあたるとされています。

(2)後遺障害等級14級

「難聴に伴い常に耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの」にあたる場合、14級相当と認定されます。

12級と異なり、耳鳴りの症状が検査によって証明できず、本人の訴えにとどまる場合がこれにあたります。

事故後に一貫して耳鳴りがあることや、事故の状況・症状の過程をきちんと説明できれば認定される可能性があります。

12級・14級いずれの場合も、耳鳴りの後遺障害と認定されるためには、30dB(デシベル)以上の音しか聴こえない難聴を伴うことが条件となります。

目安としては、日常の会話がやや聴き取りにくく感じるレベルです。小声での会話や騒音の中での会話について、聴き取りにくく感じたり、聞き返すことが増えるような状態です。

耳鳴りで後遺障害認定されるために必要な検査方法

では、耳鳴りについて後遺障害認定されるために必要な検査方法にはどのようなものがあるのでしょうか?

代表的な検査方法としては、次の2つの方法があります。

- ピッチ・マッチ検査

- ラウドネスバランス検査

それぞれ説明します。

(1)ピッチ・マッチ検査

ピッチとは音の高さのことをいい、自分の耳鳴りがどのくらいの高さの音なのか(=周波数)を、検査装置から出る音と比べて、聴力障害の程度を調べる方法です。

オージオメータという専用の耳鳴検査装置、又は普通の聴力検査の機械を使って行われます。

(2)ラウドネスバランス検査

ラウドネストとは音の大きさのことをいい、自分が感じている耳鳴りの音と装置から出る音を比べて、耳鳴りの大きさを判断する方法です。

ピッチマッチテストと組み合わせて、耳鳴りがどのくらいの大きさなのか、耳鳴りが常にあるかどうかを測ることができます。

耳鳴りが後遺障害として認定されるためには30dB以上の難聴が必要ですので、併せて聴力の検査(純音聴力検査や語音聴力検査など)が必要となります。

耳鳴りで後遺障害認定を受ける3つのポイント

次に、耳鳴りで後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

耳鳴りを理由に後遺障害認定を受けるためのポイントは次の3つです。

- 耳鳴りの検査は早めに受ける

- 後遺障害診断書の内容を確認する

- 耳鳴りにより生活に支障が出ていることがわかる証拠を集める

それぞれ説明します。

(1)耳鳴りの検査を早めに受ける

耳鳴りの原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査する必要があります。特に、耳鳴りは原因不明なことも多いため、耳鳴りの原因が本当に交通事故にあるのかが争点になりがちだからです。

期間があくと、交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまいます。事故から3日以内には検査を受けておくことが望ましいでしょう。

また、後遺障害認定は診断書に記載される内容がカギになるため、症状を正確に伝えることも重要です。

検査を受ける前に、次のような事項を医師に伝えておくとよいでしょう。

- 耳鳴りの部位(左右、両耳、頭蓋内など)

- 耳鳴りの種類(1種類か数種類か)

- 耳鳴りの音(「キーン」「ジーン」など)

- 耳鳴りの音の高低

- 耳鳴りの清濁(澄んだ音、濁った音など)

- 耳鳴りの大きさ

- 耳鳴りの頻度(常にか、たまにか)

- 耳鳴りの持続時間(どのくらい長く続くか)

- 耳鳴りのその他の特徴(大きさや高さが変化するなど)

- 耳鳴りの苦痛度

- 耳鳴りによる生活支障度(夜、眠れないなど)

(2)後遺障害診断書の内容を確認する

後遺障害の認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(これを「症状固定」といいます)という診断を受ける必要があります。

目安としては、事故から半年経っても症状が改善されないようなら、症状固定の可能性が高いといえるでしょう。

後遺障害の認定を申請する際には、後遺障害診断書に症状固定の旨を記載してもらう必要があります。

また、後遺障害の認定を受けるためには、交通事故と耳鳴りとの因果関係を記載してもらうことが特に重要となります。

(3)耳鳴りにより生活に支障が出ていることがわかる証拠を集める

後遺障害診断書の中に、耳鳴りにより仕事に支障が生じているとの記載があると、後遺障害認定がされやすくなります。

ただし、後遺障害診断書に単に「仕事に支障がある」と記載するだけでは不十分です。この場合、後遺障害診断書に加えて、経過診断書などの書類を別途用意して、仕事への支障を説明する必要があります。

耳鳴りによる後遺障害認定手続きを弁護士に依頼する3つのメリット

耳鳴りも後遺障害に該当する可能性がありますが、簡単に認定されるわけではありません。そこで、耳鳴りによる後遺障害等級認定は弁護士への依頼をおすすめします。

ここでは、耳鳴りの後遺障害の認定手続きについて、弁護士に依頼するメリットについて説明します。

弁護士に依頼するメリットは次の3つです。

- 弁護士に依頼することで後遺障害認定される可能性が高まる

- 後遺障害認定の手続きをすべて任せられる

- 賠償金の増額が期待できる

それぞれ説明します。

(1)弁護士に依頼することで後遺障害認定される可能性が高まる

交通事故案件の経験豊富な弁護士は、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っており、後遺障害認定される可能性を高めることできます。

後遺障害診断書の内容が認定に有利になるよう、弁護士から医師に対して意見を述べてもらうこともできます。したがって、後遺障害等級認定の手続きを被害者本人でするよりも、弁護士に依頼するほうが認定される確率は高まります。

(2)後遺障害認定の手続きをすべて任せられる

後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための煩わしい作業をすべて任せられ、ご自身は治療に専念できます。

(3)賠償金の増額が期待できる

弁護士に依頼することで、加害者側の保険会社が提示してくる賠償金の金額よりも増額できる可能性があります。

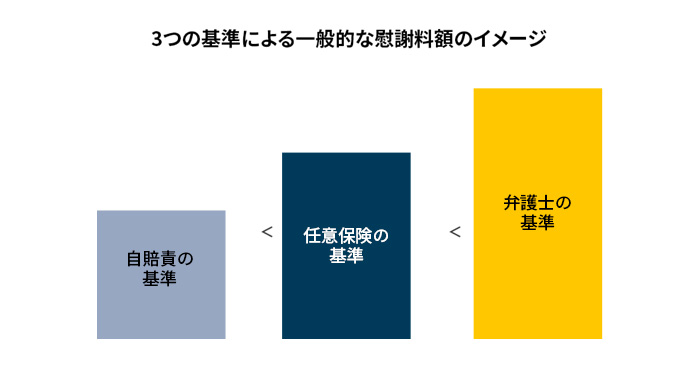

後遺症慰謝料の金額を算出する基準としては、次の3つの基準があります。

| 算定基準 | 基準の内容 |

|---|---|

| 自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中で最も低く設定されています。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもあります。 |

| 任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。 |

| 弁護士の基準 (裁判所の基準) | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |

上でご紹介した3つの基準を金額の順に並べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。

被害者が、自分自身(又は加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示し、話をまとめようとしてきます。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉を行う場合は、最も高額な弁護士の基準を用います。

弁護士費用はかかりますが、後遺症慰謝料の基準が高額な弁護士の基準の額に近づくため、請求できる慰謝料額がアップする可能性が高まります。

慰謝料の相場や計算方法について詳しく知りたい方はこちらの記事もご確認ください。

【まとめ】交通事故の耳鳴りはむち打ちが原因なことが多い|12級又は14級が認定される可能性

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 耳鳴りは、医学的に客観的な証明できる場合は後遺障害12級、自覚症状のみ(医学的に客観的な証明はできないが、合理的な説明ができる)の場合は14級に該当する可能性がある(なお、12級・14級いずれの場合も、耳鳴りの後遺障害と認定されるためには、30dB(デシベル)以上の音しか聴こえない難聴を伴うことが条件)。

- 耳鳴りで後遺障害認定されるために必要な検査方法としては、ピッチ・マッチ検査、ラウドネスバランス検査の2つ(なお、難聴の検査が必要な場合もある)。

- 耳鳴りで後遺障害認定を受ける3つのポイント

- 耳鳴りの検査は早めに受ける

- 後遺障害診断書の内容を確認する

- 耳鳴りにより生活に支障が出ていることがわかる証拠を集める

耳鳴りは外から見えにくい障害であるため、後遺障害等級認定が難しい後遺症の一つといえます。耳鳴りによる後遺障害認定は弁護士への依頼をおすすめします。

交通事故の賠償金請求にお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。