交通事故の後、身体のケガは治っても、心の不調に悩まされてはいませんか?

むち打ちの慢性的な痛みや、事故の恐ろしい体験がトラウマとなり、うつ病を発症してしまうケースは決して珍しくありません。

誰にも理解してもらえず、「これも後遺症として認められるのだろうか」「適正な慰謝料をもらえるのだろうか」と、一人で不安を抱え込んでいらっしゃる方も多いでしょう。

このコラムでは、交通事故による心の病気が後遺障害として認定されるための要件や、認定された場合に受け取れる慰謝料の目安、そして認定を受けるための3つのカギについて、詳しく解説します。

この記事を読むことで、適正な賠償金を受け取り、安心して治療に専念するための道筋が見えてくるはずです。

ここを押さえればOK!

【心の病気での後遺障害認定を受けるための3つのポイント】

・交通事故との因果関係の証明:事故の状況や発症時期などから、事故が原因であることを医学的・客観的に示す必要がある。

・医師による早期の治療:症状に気づいたらすぐに専門医の診察を受け、継続的な治療記録を残す。

・「症状固定」の判断時期に細心の注意を払う:専門医と連携し、回復の見込みがないと判断される時期を慎重に見極める。

弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級認定の可能性が高まり、賠償金の請求漏れを防ぎ、複雑な手続きや保険会社との交渉といった心身の負担の軽減を期待できます。交通事故の被害に関するお悩みは、アディーレへご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故が原因で発症する心の病気(うつ病、PTSDなど)とは

交通事故で身体にケガを負ったあと、その痛みに長く悩まされ、気持ちが不安定になってうつ病などの心の病気を発症してしまうことがあります。たとえば、むち打ち症による首の慢性的な痛みが続くことが、そのきっかけになることもあります。

また、事故の恐ろしい体験そのものがトラウマとなり、いわゆるPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症することもあります。

このような精神的な不調や病気は、専門用語で「非器質性精神障害」と呼ばれています。

「非器質性精神障害」とは、簡単に言えば、脳に物理的な損傷(出血や傷など)が見つからないにもかかわらず、精神的な症状が出ている状態のことです。非器質性精神障害に分類される病気としては、うつ病やPTSDの他に、不安神経症、強迫神経症、恐怖症といった神経症(以前はノイローゼとも呼ばれました)などが挙げられます。

交通事故による心の病気(うつ病など)は後遺障害として認定される?

交通事故による肉体的・精神的ダメージが心の傷となり、うつ病を発症することは決して珍しくありません。交通事故によるうつ病も後遺障害として認定される可能性があります。

(1)後遺障害とは

後遺症が残ってしまった場合、それに対する慰謝料などを受け取るためには、「後遺障害等級」の認定を受けることが基本的に必要になります。

後遺障害等級は、障害が残った体の部位や症状の程度によって、1級から14級に分類されています。最も重い症状が1級とされ、症状が軽くなるにつれて、2級、3級……と等級が下がっていく仕組みです。

(2)心の病気(うつ病など)が後遺障害に認定されるための要件とは

交通事故が原因の心の病気(うつ病など)で「後遺障害等級」の認定を受けるには、次に紹介する認定基準を満たす必要があります。

具体的には、これから説明する「(ア)の精神症状」のうち、一つ以上認められることと、「(イ)の能力に関する判断項目」のうち、一つ以上の能力に支障が出ていることの両方が確認されなければなりません。

(ア)の精神症状

| (ア)の精神症状 | どういう状態か |

| 1.抑うつ状態 | • うつの気分(悲しい、寂しい、憂うつ、希望がない、絶望的であるなど)が続く • 何をするにもおっくうになる • それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる • 気が進まない など |

| 2.不安の状態 | • 全般的に不安や恐怖、強い不安が続き、強い苦悩をもっている |

| 3.意欲低下の状態 | • すべてのことに対して関心がわかず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動しない、行動を起こしても長続きしない • 口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにもやりたくなくなる |

| 4.慢性化した幻覚・妄想性の障害 | • 自分に対するうわさや悪口あるいは命令が聞こえるなど実際には存在しないものを体験すること(幻覚)が続く • 自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っている、自分は特別の能力を持っているなど確信が異常に強く、訂正不可能であり、その人個人だけ限定された意味付け(妄想)などの幻覚、妄想が続く |

| 5.記憶または知的能力の障害 | • 自分がだれであり、どんな生活史を持っているのかをすっかり忘れてしまう全生活史健忘や生活史の中の一定の時期や出来事を思い出せない状態(解離性(心因性)健忘) • 日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると、自分の名前を答えられない、年齢は3つ、1+1は3のように的外れな回答をするような状態(解離性(心因性)障害、ガンザー症候群、仮性認知症) |

| 6.その他の障害 (衝動性の障害、不安を訴えるなど) | 1.~5.に分類できない症状 • 落ち着きがない(他動) • 衝動行動 • 徘徊 • 不安を訴える |

(イ)の能力の判断項目

| (イ)の能力の判断項目 | 判定のポイント |

| 1.身辺日常生活 | 入浴することができるか更衣をすることなど清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかを判定する |

| 2.仕事・生活に積極性・関心を持つこと | 仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽などの日常生活などに対する意欲や関心があるか否かを判定する |

| 3.通勤・勤務時間の遵守 | 規則的な通勤や出勤時間など約束時間の遵守ができるかどうかを判定する |

| 4.普通に作業を持続すること | 就業規則にのっとった就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかを判定する |

| 5.他人との意思伝達 | 職場において上司・同僚などに対して発言を自主的にできるかなど他人とのコミュニケーションが適切にできるかを判定する |

| 6.対人関係・協調性 | 職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどを判定する |

| 7.身辺の安全保持・危機の回避 | 職場における危機などから適切に身を守れるかどうかを判定する |

| 8.困難・失敗への対応 | 職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張したり、混乱することなく対処できるかなどどの程度適切に対応できるかを判断する |

心の病気(うつ病など)で認定される可能性のある後遺障害等級とは

うつ病などの心の病気によって認定される可能性がある後遺障害等級は、次のとおりです。

| 後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |

| 9級10号 | 通常の労務に服することができるが非器質性精神障害のため、就労可能な職種に相当な程度に制限されるもの |

| ⇒具体的には、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。 • 就労しているまたは就労の意欲はあるものの就労していない場合((ア)の精神症状のうち、一つ以上認められる場合) • (イ)の2.~8.の能力いずれかひとつの能力が失われているもの • (イ)の4つ以上の能力についてしばしばアドバイスや援助が必要と判断される障害を残しているもの • 就労意欲の低下または欠落により就労していない場合 • 身辺日常生活についてときにアドバイスや援助を必要とする程度の障害を残しているもの | |

| 12級相当 | 通常の労務に服することができるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの |

| ⇒具体的には、次のいずれかに当てはまる場合をいいます。 • 就労しているまたは就労の意欲はあるものの就労はしていない場合((ア)の精神症状のうち、一つ以上認められる場合) • (イ)の能力の4つ以上について、ときにアドバイスや援助が必要と判断される障害を残しているもの • 就労意欲の低下または欠落により就労していない場合 • 身辺日常生活を適切または概ねできるもの | |

| 14級相当 | 通常の労務に服することができるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの |

| ⇒具体的には、次に当てはまる場合をいいます。 • (イ)の能力の1つ以上について、ときにアドバイスや援助が必要と判断される障害を残しているもの |

心の病気(うつ病など)の後遺症慰謝料の相場(目安)とは

心の病気(うつ病など)の後遺症が残ってしまった場合、精神的なショックや将来の生活への影響を償うために、「後遺症慰謝料」が支払われることがあります。

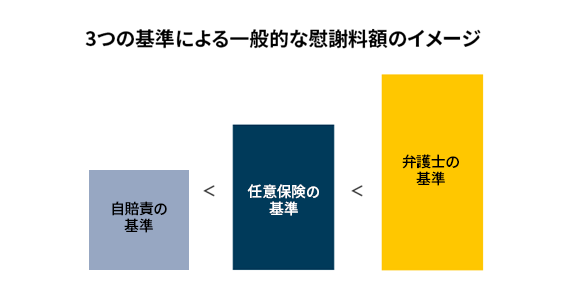

ここでは、この後遺症慰謝料の金額を決める3つの基準と、実際の金額の目安について、詳しく解説します。

(1)後遺症慰謝料の金額を決める3つの基準

実は、後遺症慰謝料の金額は「これ!」と法律で一律に決められているわけではありません。一般的には、以下の3つの基準のどれを使うかで金額が決まります。

- 自賠責の基準:自賠責保険が採用している基準。基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなる傾向にあります。

- 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。

- 弁護士の基準:過去の裁判例をもとに設定された基準。基準額は、3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となる傾向にあります。

どの基準を適用するかによって、慰謝料の金額は大きく変わってきます。例えば、同じようなうつ病を患っていても、使う基準が違うだけで数十万〜数百万円もの差が出てしまうことがあるのです。

(2)心の病気(うつ病など)の後遺症慰謝料の相場(目安)

心の病気(うつ病など)の後遺障害等級ごとの慰謝料の目安を、自賠責の基準と弁護士の基準で比較すると、その差は一目瞭然です。

| 等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

| 9級10号 | 249万円 | 690万円 |

| 12級相当 | 94万円 | 290万円 |

| 14級相当 | 32万円 | 110万円 |

この表からも分かる通り、適正で少しでも高額な慰謝料を受け取るためには、弁護士の基準を使って交渉を進めることが非常に重要です。

被害者の方がご自身で加害者側の保険会社と交渉しても、保険会社は通常、自社の任意保険の基準や自賠責の基準に近い金額を提示してくることがほとんどです。

これに対し、私たち弁護士が依頼者の方に代わって交渉や手続きを行う場合は、最も高額となる可能性が高い弁護士の基準を利用して慰謝料を算定するため、提示額が増額し、適正な賠償額での示談成立が期待できます。

あなたが受け取れる慰謝料の相場はいくら?実際に計算してみよう

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料額(弁護士の基準による慰謝料額)を知ることができます。

交通事故でケガや心の病気になった場合、後遺障害慰謝料のほかにも入通院慰謝料を受け取れる可能性があります。ぜひ一度チェックしてみてください。

軽症の場合の慰謝料計算

死亡の場合の慰謝料計算

心の病気(うつ病など)で後遺障害等級の認定を受ける3つのカギ

心の病気(うつ病など)は、身体のケガなどとは違い外から見て分かりにくいため、残念ながら、後遺障害等級の認定を受けることが難しい傾向にあります。「この病気になれば必ず認定される」というわけではありません。

しかし、ポイントを押さえて適切に対応すれば、認定の可能性を高めることができます。ここでは、心の病気(うつ病など)で後遺障害等級の認定を目指すカギとなる3つのポイントを解説します。

(1)交通事故との因果関係の証明をする

交通事故による心の病気(うつ病など)で後遺障害等級の認定を受けるためには、「心の病気が、交通事故が原因で発症した」という因果関係を、しっかりと医学的、客観的に証明することが大切になります。

手足の骨折などのケガであれば、事故が原因であることは明らかです。しかし、うつ病といった心の問題は、外から見えづらく、交通事故だけが原因であると断定することが難しい側面があるからです。例えば、家庭や職場でのストレスなど、事故以外の要因が影響している可能性もあります。

交通事故と心の病気(うつ病など)の因果関係を証明するために、次の要素が総合的に考慮されます。

- 事故状況:事故の規模や、被害者が受けた精神的・身体的な衝撃の大きさ

- うつ病などの症状:症状の具体的な内容や深刻度

- うつ病などの発症時期:症状が交通事故の直後、または一定期間内に現れたか

- 他の原因はなかったか:事故以前から精神的な病歴や、事故とは関係のない強いストレスがなかったか

- 被害者の性格:精神的な傷つきやすさなど、被害者の方の元々の性格的な傾向(素因)が、症状の重さに影響していないか など

交通事故との因果関係が認められた場合でも、ほかの要因の影響や本人の性格などを考慮して、ある程度、賠償金が減額されてしまうこともあります(これを「素因減額」と呼びます)。

交通事故を原因として心の病気(うつ病など)になったことを証明するには、事故によって発症したことが明らかであると同時に、他の原因は考えにくいという点も示すことが重要なポイントになります。

(2)医師による早期の治療を受ける

心の病気(うつ病など)で後遺障害等級の認定を目指すには、症状に気づいたらすぐに専門医の診察を受け、適切な治療を開始することを強くおすすめします。受診が遅れてしまうと、「本当に交通事故が原因なのか?」と因果関係が否定されてしまう可能性も出てきます。

もし、症状があっても専門医の適切な治療を受けていなかった場合、認定の審査で「適切な治療をすぐに受けていれば、症状は改善していたはずだ」と判断され、後遺障害として認められないおそれがあります。

専門医による継続的な治療記録こそが、後遺症の証明において非常に重要な証拠となるのです。

(3)「症状固定」の判断時期に細心の注意を払う

「症状固定」とは、これ以上医学的に治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。症状固定後に残っている症状が「後遺症」となります。

通常のケガであれば、症状固定の時期は比較的判断しやすいです。しかし、精神疾患(うつ病、PTSDなど)の場合、「いつを症状固定とするか」の判断が非常に難しいという問題があります。

もし、症状固定とした後で後遺障害の申請をしても、その後の治療で症状の改善が見られてしまった場合、「それはまだ治る途中の症状であり、後遺症ではない」と判断され、後遺障害等級の認定が否定されてしまう可能性があるのです。

適切な後遺障害等級認定を勝ち取るためには、精神科医などの専門医の診療をしっかりと受け、十分な治療と投薬期間を経た上で、「これ以上の回復は見込めない」という医学的な見立て(症状固定の判断)を慎重かつ適切に行ってもらう必要があります。

うつ病の賠償金請求を弁護士に依頼すべき4つの理由

心の病気(うつ病など)に関する賠償金請求は、後遺障害等級の認定が難しい傾向にあり、加害者側の保険会社との交渉が難航することも少なくありません。

適正な賠償金を受け取り、不安なく治療に専念するためにも、交通事故案件の経験豊富な弁護士に交渉を依頼することが、最善の選択肢となります。

弁護士への依頼をおすすめする4つの重要な理由を解説します。

(1)後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高められる

うつ病などの心の病気は、不利な等級認定を受けてしまうケースも残念ながらあります。しかし、交通事故案件の経験が豊富な弁護士は、適正な等級認定を勝ち取るために、どのような医学的資料を集め、どのように申請すればより効果的なのか、そのノウハウを持っています。

弁護士のサポートを受けることで、不利な結果になる可能性を減らし、適正な等級認定を受けられる可能性を高めることができます。

(2)請求できる賠償金の「漏れ」を防ぐことができる

保険会社が提示してくる賠償金の金額には、本来請求できるはずのお金が含まれていなかったり、低く見積もられていたりすることがあります。

例えば、仕事を休んだことによる損害(休業損害や逸失利益)は、本来、自営業の方や主婦(主夫)の方でも請求できる可能性がありますが、「請求できません」と誤って提示されるケースも存在します。

弁護士に依頼することで、保険会社からの提示額が請求できるすべてのお金を法的に適正な金額で含んでいるか、細部まで徹底的にチェックします。これにより請求漏れを確実に防ぐことができます。

(3)認定手続きや示談交渉の負担軽減が期待できる

うつ病などの心の病気を患っている状態で、ご自身で後遺障害等級認定のための複雑な資料収集や、保険会社との交渉をすべて行うのは、心身ともに非常に大きな負担となります。時には、保険会社の担当者とのやり取りで不快な思いをすることもあるかもしれません。

弁護士に依頼いただければ、今後の治療や交渉の方針について決定いただいた後は、後遺障害等級認定のための資料収集のアドバイスや、保険会社との実際のやり取りをすべて代わりに行います。これにより、被害者ご本人にかかる精神的・物理的な負担軽減が期待でき、治療に専念できる環境を整えることができます。

(4)弁護士費用特約に加入していれば、費用を心配しなくてもよい可能性がある

「弁護士に依頼すると、高額な弁護士費用がかかるのでは?」とご心配される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ご加入されている自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、一定の範囲内で弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、お客様の自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります(※上限あり)。

まずはご自身やご家族が加入されている保険をご確認いただくことをおすすめします。

【まとめ】うつ病も後遺障害に認定される可能性|3つのカギを押さえよう

交通事故が原因で発症したうつ病やPTSDなどの心の病気も後遺障害として認定される可能性があります。認定のためには、交通事故との因果関係の証明、専門医による早期かつ継続的な治療、そして「症状固定」時期の慎重な判断がカギとなります。

適正な慰謝料や賠償金を受け取り、複雑な手続きによる心身の負担を軽減するためには、交通事故案件の経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

アディーレにご依頼いただければ後遺障害認定に必要なサポートをいたします!

- 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス

- 申請に必要な資料の精査・検討

- 申請手続の代行

- 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行

弁護士に相談・依頼することで、保険会社との直接交渉による受けるストレス軽減が期待でき、治療に集中することができるでしょう。

交通事故の被害についてのお悩みは、アディーレにご相談ください。