交通事故は誰にでも起こりうる身近な問題です。しかし、いざ事故に遭遇すると、慰謝料や示談金といった言葉に戸惑う方も多いのではないでしょうか。

「慰謝料と示談金って同じもの?」「相場はいくらくらい?」「保険会社の提示額は妥当なの?」

このような疑問や不安を抱えている方は少なくありません。

実は、慰謝料と示談金には明確な違いがあります。慰謝料はあくまでも示談金の一部に過ぎないのです。

本記事では、弁護士が、慰謝料と示談金の違いを分かりやすく解説します。さらに、慰謝料や示談金の相場や損をしないコツについても詳しく説明していきます。

ここを押さえればOK!

交通事故での慰謝料や示談金で損をしないためには、適切な治療を受けること、過失割合を確認すること、そして弁護士に相談することが重要です。弁護士に依頼することで、示談金が増額される可能性があります。交通事故の被害にあったら、アディーレへ相談してみてください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

慰謝料と示談金の違いとは

慰謝料と示談金は似たような言葉ですが、意味が違います。

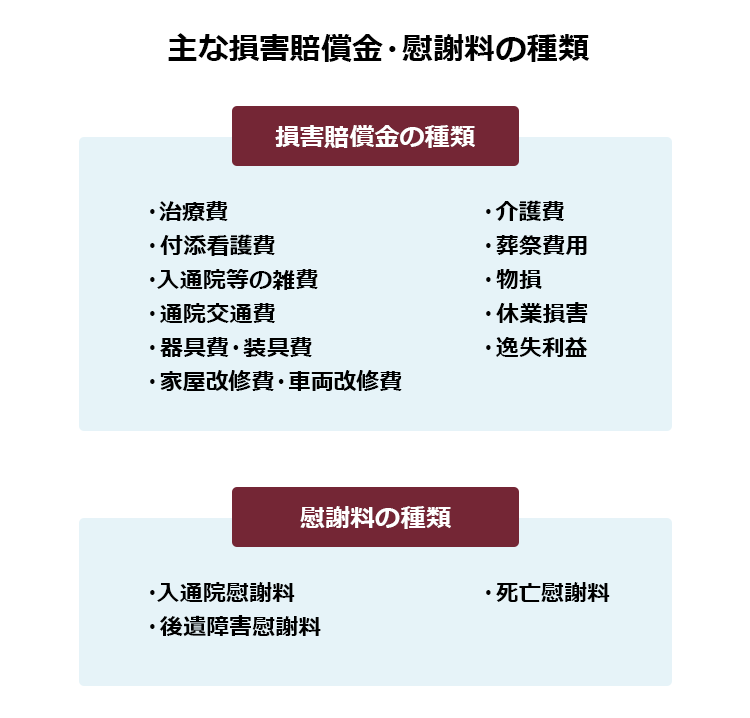

- 慰謝料:交通事故でケガや死亡した人の精神的ショックを償うために支払われるお金

- 示談金:加害者と被害者側の話し合い(示談交渉)の結果、加害者が支払うことになったお金の総額

慰謝料は示談金の一部です。示談金には慰謝料のほか治療費や休業損害なども含みます。

交通事故で請求できる慰謝料や示談金の相場はどれくらい?

示談金額は数十万円から数百万円程度となることが多いです。後遺症が残った場合などには数千万円になることもあります。

このように示談金額は、事故状況やケガの程度などによって大きく変わってきます。

ここでは、交通事故でよくあるむちうちの例を見ていきましょう。むちうちで後遺障害認定がない場合には、示談金のうち入通院慰謝料が多くを占めます。ここでは、交通事故でよくあるむちうちのケガをした場合の慰謝料相場について簡単に紹介します。

(1)むちうちで入通院をした場合の慰謝料相場

交通事故でむちうちになり、後遺症が残らなかった場合の慰謝料相場は、主に入通院期間によって決まります。ただし、実際の通院日数や症状の程度も考慮されます。

(1-1)むちうちで2週間通院した場合

総治療期間が14日(2週間)、実際の通院日数が5日である場合を例に計算してみます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 入通院慰謝料 | 4万3,000円 | 8万8,667円 (他覚所見がない場合) |

(1-2)むちうちで1ヶ月通院した場合

総治療期間が30日(1ヵ月)、実際の通院日数が10日である場合を例に計算してみます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 入通院慰謝料 | 8万6,000円 | 19万円 (他覚所見がない場合) |

(2)むちうちで後遺症が残った場合の慰謝料相場

むちうちで後遺症が残った場合には、後遺症慰謝料が支払われることになります。むちうちによる後遺症の程度次第で金額が大きく変わってきます。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |

| 後遺障害12級 | 94万円 | 290万円 |

| 後遺障害14級 | 32万円 | 110万円 |

後遺障害等級とは、後遺症の症状の程度を表したものです。交通事故のむち打ちの場合には後遺障害12級もしくは14級が認定される可能性があります。後遺障害14級について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

あなたが受け取れる慰謝料を計算してみませんか?

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

死亡の場合の慰謝料計算

交通事故被害者が受けとるお金で損をしない3つのコツとは

交通事故被害者が慰謝料や示談金を少しでも多くもらいたいと思うのは当然のことです。交通事故慰謝料や示談金で損をしない3つのコツを押さえておきましょう。

<交通事故慰謝料や示談金で損をしない3つのコツ>

- 医師の指示に従い適切な治療を受ける

- あなたの言い分通りの過失割合になっているかを確認する

- 弁護士に相談する

それぞれ見ていきましょう。

(1)医師の指示に従い適切な治療を受ける

交通事故の通院は、被害の状況やケガの程度に合わせた頻度・期間で、医師の指示に従い、通院を行うのが基本です。必要のない通院は、慰謝料や示談金の増額はおろか治療費も自己負担とされてしまう可能性があります。

(2)あなたの言い分通りの過失割合になっているか確認する

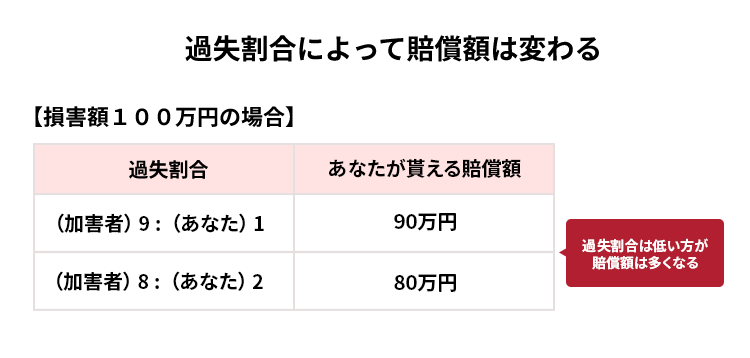

少しでも多くの慰謝料や示談金を受けとりたいのであれば、あなたの言い分通りの過失割合となっているか確認するようにしましょう。

交通事故が起きた責任(過失)が被害者側にもある場合、その過失分だけ被害者が受けとれる慰謝料額や示談金額が減ってしまうこととなります。そして、あなたの責任(過失)が大きければ大きいほど慰謝料や示談金額が減ってしまうのです。

ただ、過失割合は被害者側の言い分通りのものとなっていないケースも多くあります。

例えば、加害者側が「被害者側が急停止した」など被害者側とは違う言い分を主張している可能性があるのです。加害者側の保険会社に提示された過失割合を鵜呑みにしてしまうと、実は被害者側の過失が本来の過失よりも大きく、知らず知らずのうちに損をしていたということもあるのです。

(3)弁護士へ依頼する

交通事故でケガをした場合には、弁護士へ依頼することをおすすめします。

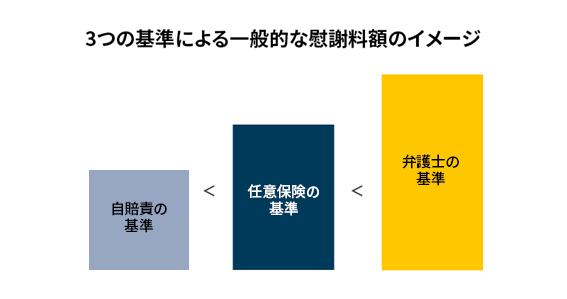

交通事故による慰謝料などの計算基準は低いほうから「自賠責保険の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準(裁判所の基準)」の3つがあり、保険会社が提示してくる金額は一番低い「自賠責保険の基準」で計算している場合が多いです。

弁護士が示談交渉に介入すれば、通常では一番高い「弁護士基準」で慰謝料額などを計算するため、結果として適切な賠償金額で示談することが期待できます。当初、保険会社からの提示された賠償金額と比べると、2倍、場合によっては3倍近くまで増額されるケースもあります。

交通事故の慰謝料・示談金についてよくある質問(Q&A)

最後に、交通事故の慰謝料や示談金についてよくある質問に回答していきます。

これから交通事故の慰謝料や示談金を請求したいという方は、特に参考にしてください。

(1)Q示談交渉はいつから始める?

示談交渉は、治療・後遺障害等級の認定が終わってからになります。

なぜなら、治療をしてからでないと、「治療期間がどれくらいかかったのか」「どういうケガだったのか」がわからないからです。

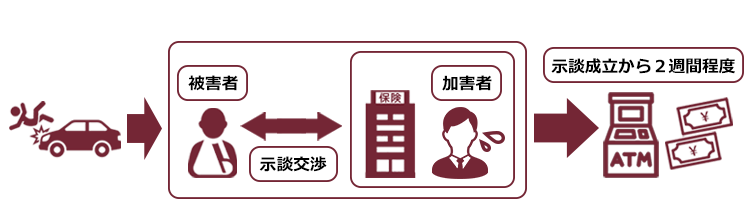

(2)Q示談金はいつ振り込まれる?

慰謝料などの賠償金の受けとりは、原則として、示談が成立してから2週間程度経ってから加害者側の保険会社から振り込まれることが多いです。

ただ、「示談が成立するまで待てない」「少しでも早くお金を受けとりたい」という方には、示談より前にお金を受けとる方法として、「仮渡金」や「被害者請求」、「内払い」などの制度もあります。

慰謝料がいつもらえるかについて、くわしくはこちらの記事をご覧ください。

(3)Q弁護士に相談するタイミングは?

加害者や保険会社と示談を結ぶまでは、どのタイミングでもご相談いただけます。

しかし、少しでも多くの早めの相談をおすすめします。なぜなら、ケガの通院中も通院頻度や診断書に書くべきことなどのアドバイスを受けることができるほか、今後の見通しを聞くこともでき安心できるからです。

「とりあえず保険会社に任せようかな…」「トラブルになってから弁護士に相談しよう」と思う前に、一度弁護士へご相談ください。

【まとめ】示談金と慰謝料は違う!慰謝料は示談金の一部|弁護士へ相談を

交通事故の慰謝料と示談金は異なります。慰謝料は精神的ショックへの補償で、あくまでも示談金の一部に過ぎません。

交通事故に遭遇したら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。慰謝料や示談金で損をしないためにも、まずは弁護士に相談してみましょう。交通事故の慰謝料請求のことでお悩みの場合は、交通事故の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。