子供が交通事故に遭ってしまった場合、慰謝料を請求するのはその子の親です。

つまり、適正な慰謝料を獲得できるかは親次第ということです。

実際、保険会社から提示された金額を親が鵜呑みにしてそのまま示談してしまった結果、本来受けとるべき慰謝料よりも低い金額だった示談してしまったというケースも少なくありません。

適正な慰謝料を獲得するには、保険会社から提示された金額は適正な金額かどうかを判断できることが重要なのです。交通事故の被害に遭った子供のためにも、親として慰謝料の相場や計算方法などの正しい知識を知っておきましょう。

ここを押さえればOK!

子供が交通事故被害者になった場合、過失割合が減る可能性があります。特に5、6歳未満では過失があっても賠償金が減額されない可能性もあります。少しでも多くの慰謝料や賠償金を受け取りたいという方は、一度アディーレへご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

あなたの子供が受け取れる慰謝料を計算してみませんか?

慰謝料計算機では、本来あなたの子供が受け取れるはずのおおよその慰謝料金額を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

死亡の場合の慰謝料計算

子供が交通事故で被害に|交通事故慰謝料の相場とは

交通事故被害者が子供だからといって、慰謝料相場が大人よりも低くなったり、高くなったりするということはありません。慰謝料相場について詳しく見ていきましょう。

(1)入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料とは、交通事故でケガをして、入通院をした場合に受けとれる慰謝料になります。

入通院慰謝料の金額(相場)の計算は、自賠責保険が使う「自賠責の基準」、任意保険会社が使う「任意保険の基準」、弁護士が使う「弁護士の基準」のどちらの基準を使うかで変わってきます。

基本的には、「弁護士の基準」で計算する方が高額となりやすい傾向にあります。

入通院慰謝料の金額(相場)

| 入通院慰謝料の金額(相場) | 〔自賠責の基準(※)〕 次のイ・ロのうち少ないほうの金額となります。 イ 実入通院日数×2×4300円 ロ 入通院期間×4300円 自賠責保険では、傷害に関する補償限度額は120万円のため、治療が長引いたりすると十分な補償を受けられないことも起こり得ます。 〔弁護士の基準〕 弁護士の基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。 算定表は2種類あり、骨折など重傷の場合と、軽傷の場合とでは異なる算定表を用います。重傷の場合は別表Ⅰ、軽傷の場合は別表Ⅱを用います。 |

弁護士の基準では、算定表により計算します。むち打ち症などの軽傷の場合には、軽傷の場合の算定表を使います。たとえば、入院1ヶ月・通院3ヶ月の場合には、重傷の場合には115万円、軽傷の場合は83万円となります。

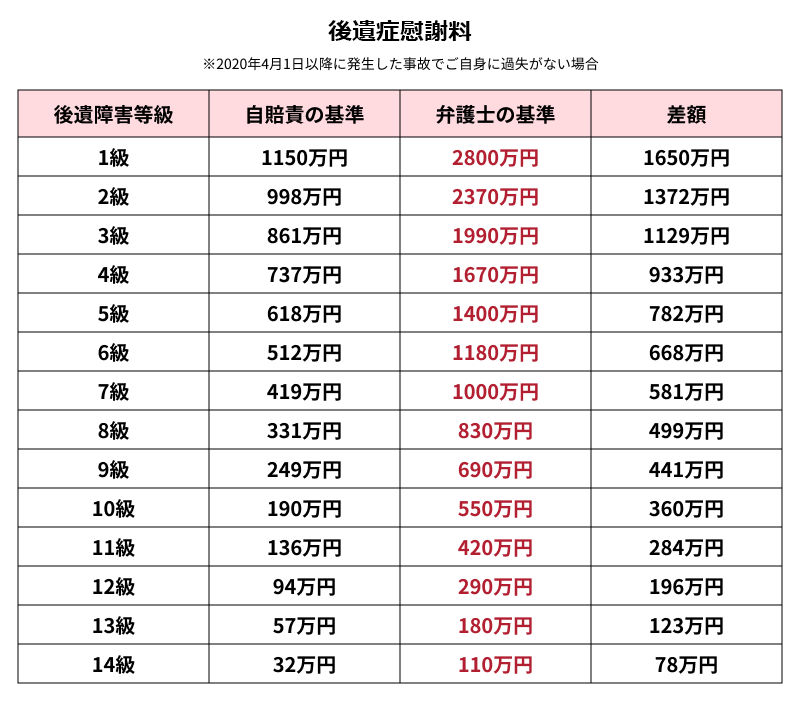

(2)後遺症慰謝料の相場

後遺症慰謝料の金額(相場)は、後遺障害等級に応じて変わってきます。

後遺障害等級とは、後遺症の症状に応じて第三者機関によって認定される基準のことをいい、重篤なものが1級、軽症なものは14級とされます。

(3)死亡慰謝料の相場

最後に、死亡慰謝料の金額の相場について見ていきましょう。

死亡慰謝料の金額の相場も、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」で変わってきます。

自賠責の基準では、被害者本人に対して支払われる慰謝料と近親者に対して支払われる慰謝料を分けて考えます。近親者に対しては、近親者の人数に応じて死亡慰謝料が支払われることになります。

実際、死亡慰謝料の相場(目安)について自賠責の基準と弁護士の基準を比べると、次のとおりになります。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

|---|---|

自賠責の基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料として400万円、被害者の近親者に対しては、次の金額を基準として死亡慰謝料が支払われることになります(※)。

また、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円を加算して計算します。 | 弁護士の基準では、自賠責の基準と違い、近親者の人数ではなく、被害者本人が家族の中でどのような立場であったかで金額が変わります。

|

※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。

たとえば、子供1人が交通事故で死亡し、その子に父母がいる場合で考えてみましょう。この場合、自賠責の基準であれば、1050万円(400万円+650万円)となりますが、弁護士の基準であれば2000万~2500万円となります。

子供が交通事故に…慰謝料以外にも請求しておきたいお金一覧

子供が交通事故に遭ってしまった場合、慰謝料以外にも、他の項目で賠償金(治療費や交通費、付添看護費など)を請求することができることがあります。

保険会社から提示された金額には、本来請求できる金額が漏れていることも少なくありません。親として請求できるお金について漏れがないようにしっかり検討しておくようにしましょう。

(1)積極損害(治療関係費など)

「積極損害」とは、その事故によって生じた治療費など実費(将来に必要となる費用も含む)に対して支払われる賠償金のことをいいます。

代表的なものとしては、病院などに支払う治療関係費や通院のための交通費などが挙げられます。

子供のために親が病院に付き添った場合には付添費用として「付添看護費」、ケガのために勉強が遅れて通塾や補習が必要となった場合には塾代などとして「学習費」も加害者に請求することができる可能性があります。

| 賠償金の項目 | 内容 |

|---|---|

| 治療関係費 | 病院や治療院(整骨院・接骨院・鍼灸院)等に払った治療費に関しては、必要かつ相当な実費全額を加害者に請求することができます。 なお、入院中に個室を利用した場合の個室等使用料は、空きベッドがない場合や症状から必要性が認められる等の事情がない限り、基本的に認められません。 |

| 付添看護費 | 被害者の年齢やケガの程度などから入通院の付添が必要である場合には、付添費用を加害者に請求することができます。 (近親者が入院に付き添った場合)自賠責の基準(※)で日額4200円、弁護士の基準で日額5500~7000円程度 (近親者が通院に付き添った場合)自賠責の基準(※)日額2100円、弁護士の基準で日額3000~4000円程度 なお、退院後、被害者に介護の必要がある場合には、自宅の付添介護にも付添介護費が認められる可能性があります。 |

| 入院雑費 | 病院に入院すると、日用品の購入費など雑多な支出が必要になります。これらの雑費については、入院1日につき1400~1600円程度を加害者に対して請求することができます(自賠責保険(※)では1100円)。 |

| 通院交通費 | 医療施設への入退院や通院などのために支出した交通費は、バスや電車等の公共交通機関を使用することを原則として、その実費全額を加害者に請求することができます。 近親者の付添が必要である場合には、近親者の交通費についても加害者に請求できる可能性があります。 |

| 保育費 | 親が子の付添看護のため、他の兄弟姉妹の面倒が見られなくなり、保育所に預けたといった場合に保育費についても加害者に請求することができる可能性があります。 |

| 学習費 | 交通事故で怪我をしたために、子供が学校の勉強についていけずに、通塾や補習が必要となる場合があります。そういった場合に、必要となった学習費に関しては必要、かつ、相当な範囲で加害者に請求することができる可能性があります。 |

| 将来介護費 | 将来介護費は、将来にわたって介護が必要な場合に、後遺症の程度、医師の指示などにより必要な限りで認められます。 介護ヘルパーなどの費用については実費全額を想定した費用、近親者が介護する場合は1日につき8000円程度が認められる可能性があります(看護の状況により増減の可能性があります)。 |

(2)消極損害(休業損害、逸失利益など)

「消極損害」とは、その交通事故がなければ、得られたはずの利益に対して支払われる賠償金のことをいいます。

たとえば、未成年の子供が怪我の治療のためにアルバイトを休み、給与を得られなかった場合には「休業損害」、子供に後遺症が残り、将来の仕事が制限された場合には「逸失利益」を加害者に請求することができる可能性があります。

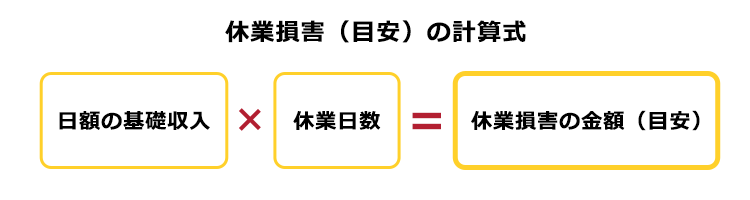

(2-1)休業損害

「休業損害」とは、交通事故で怪我をし、治療のために働くことができず収入が減少することにより発生した損害をいいます。

被害者が未成年の場合には、例えば、被害者がアルバイトをしていて、ケガの治療のためにアルバイトを休み、収入が減ってしまった場合に、減った分の収入について加害者に請求することができる可能性があります。

また、被害者である子供の看護のために、近親者が仕事を休み、収入が減った場合にも減った分の収入についても休業損害として加害者に請求することができる可能性があります。

なお、日額の基礎収入は、自賠責の基準では6100円で計算するのが原則です(※)。一方、弁護士の基準では、被害者が給与所得者である場合、基本的には事故前の3ヶ月分の給与の合計額を90日または稼働日で割ったもので計算します。※2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合

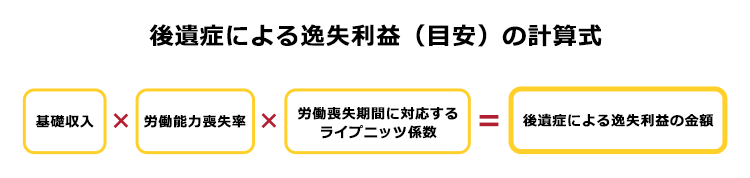

(2-2)逸失利益

「逸失利益」とは、本来であれば得られるべきであったにもかかわらず、得られなくなった利益のことをいいます。

たとえば、交通事故で後遺症が残り、将来就く仕事に制限が生じ、本来得られるはずの収入が得られなくなった場合に、得られたはずの収入分を加害者に請求することができる可能性があります。

交通事故被害者が子供|交渉する前に知っておいて欲しいこと

交通事故被害者が子供の場合、加害者側と交渉する前に知っておいてほしいことがあります。

それは「過失割合」に関することです。交通事故被害者が子供の場合、過失割合が有利に働く可能性があるのです。詳しく見ていきましょう。

(1)子供が被害者の場合には、過失割合を減らせる可能性がある

子供が被害者の場合には、過失割合が減らせる可能性があります。

そもそも「過失割合」とは、簡単にいえば、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

すなわち、過失割合とは、交通事故が起きた際に、事故を起こされた側(被害者側)と事故を起こした側(加害者側)それぞれに、どのくらいの原因や責任(例えば、前方不注意、スピード違反など)があるのかを示す割合です。そして、被害者に過失がある場合には、被害者の過失分だけ賠償金が減額されることになるため、過失割合がどのくらいになるかは被害者にとってとても重要です。

子供が飛び出して交通事故の被害に遭った場合、子供の飛び出しが事故の原因であるとされ、子供に交通事故の過失があるとされることがあります。しかし、飛び出した子どもが児童や幼児の場合、大人の場合に比べて、被害者である子供の過失が減ることがあります。

(2)子供が被害者の場合には、過失があっても賠償金が減額されない可能性がある

子供(5、6歳未満)の場合には、子供自身に過失があっても、賠償金が減額されない可能性があります。

一般的に、5、6歳未満の子供には、車道や車を注意する能力(事理弁識能力)はないとされています。そのため、事理弁識能力のない子供の交通事故では、子供自身に過失を問うことはできません。

もっとも、親に過失があると判断される場合には、減額されることとなるため、注意が必要です。たとえば、親が目を離したすきに、子供が道路に飛び出してしまったせいで交通事故になった場合などには、被害者側の過失に基づき、賠償金が減額されてしまうこととなるでしょう。

少しでも多くの慰謝料を受けとりたい!3つのコツとは?

子供が交通事故に遭ったときに少しでも多く慰謝料を受けとるためには、次の3つのコツを押さえておくようにしましょう。

(1)「弁護士の基準」を使って慰謝料を計算する

適正な慰謝料を受けとるためには、「弁護士の基準」を使って慰謝料を計算することが大切です。

しかし、被害者が弁護士を入れずに、「弁護士の基準」による増額を求めても、保険会社が増額に応じてくれることはほとんどないでしょう。一方、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、最も高額になりやすい弁護士の基準を使うことが一般的で、保険会社も弁護士の基準またはそれに近い金額で応じてくれることが多いです。

弁護士に依頼すると、保険会社の当初の提示額よりも増額した適正な慰謝料を受けとれる可能性があります。

(2)不利な過失割合になっていないかを確認する

適正な慰謝料を受けとるためには、不利な過失割合になっていないかを確認することも大切です。

被害者としては、保険会社から提示された過失割合であれば正しいだろうと考え、保険会社から提示された過失割合でそのまま合意してしまうことがあり得ます。しかし、加害者側の保険会社から提示された過失割合は必ずしも正しいとはいえません。

特に、被害者が子供の場合は、交通事故の状況がうまく説明できずに、加害者側の主張のみで過失割合を決めている可能性があります。この場合に、加害者側の保険会社が提示する過失割合で合意をしてしまうと、本来受けとるべき慰謝料よりも低い金額となってしまう可能性があります。

加害者側の保険会社から提示された過失割合については、被害者にとって不当な過失割合になっていないかを確認するようにしましょう。

(3)弁護士に相談・依頼する

最後に、適正な慰謝料を受けとるためには、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士へ依頼・相談することで、加害者側の保険会社から提示された金額が不当な金額になっていないかを確認することができます。

たとえば、本来請求できるはずのお金(逸失利益や将来介護費など)が低くなっていることがあります。この場合に、弁護士に相談しておくと、被害者が本来請求できるはずのお金が低くなっていないかをチェックするなど被害者が適正な賠償金を受けとることができるようにサポートいたします。

弁護士に任せることができますので、おすすめです。

さらに、弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の負担なく、弁護士に相談・依頼できる可能性があります。弁護士費用特約とは、自動車保険などに付いている特約の一つです。弁護士費用特約を利用すると、交通事故被害者にかかる弁護士費用を保険会社が代わりに負担してくれます(上限額あり)。

【まとめ】慰謝料は子供だからといって低くなることはない!

加害者側の保険会社が提示てくる過失割合や賠償金(示談金)の金額は、必ず正しいとはいえません。

弁護士に依頼し、弁護士が交渉することで、過失割合を修正したり、賠償金(示談金)の金額が増額できたりすることがあります。

加害者側の保険会社から提示される過失割合に納得がいかない、もしくは、提示された賠償金(示談金)が妥当かわからない場合には、交通事故の賠償金(示談金)請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談されることをおすすめします。