「求人サイトとかでよく『非正規雇用』って見るけど、実際のところ非正規雇用って何なんだろう?」

非正規雇用とは、正規雇用以外の雇用形態のことです。

正規雇用の場合、次の3つの項目を基本的に全て満たしているのですが、非正規雇用の場合は当てはまっていない項目があります。

- 期間の定めがない労働契約

- 基本的にフルタイム勤務

- 長期間育成や、処遇の向上が前提

また、非正規雇用は、正規雇用よりも働く期間や場所などを柔軟に選べることが多い一方、正規雇用よりも雇用が不安定になりがちな一面もあります。

この記事を読んでわかること

- 非正規雇用と正規雇用の違い

- 非正規雇用の主な種類

- 待遇格差や雇い止め、派遣切りなどへの対処法

非正規雇用とは?

非正規雇用とは、正規の雇用契約を結ばない雇用形態全般のことです。

正規雇用の場合、主に次の3つの特徴に当てはまっていることが多いです。

<正規雇用の主な特徴>

- 期間の定めがない労働契約を結ぶ

- 基本的に、フルタイム勤務が想定されている

- 労働者は長期間育成され、処遇も向上していくことが多い

一方、非正規雇用の場合は、契約内容も働き方も正規雇用と比べてさまざまです。

非正規雇用の主な種類

非正規雇用にはさまざまな形態があるのですが、正規雇用との違いに注目して、例えば次のような呼び方が使われます。

- 契約社員

…正規雇用と違って、期間の定めがある - パートタイム労働者

…通常の正規雇用者よりも、労働時間が短い - 派遣労働者

…実際の勤務先ではなく、派遣業者と契約する

(1)契約社員

契約社員とは、期間(※)の定めのある労働契約に基づいて働く人の通称です。

期間の定めさえあれば、パートタイム・フルタイムなどの違いを問わず、契約社員ということになります。

(※期間の上限は、原則として3年までです。専門的な知識などが必要な場合といった例外的なケースでも、5年までとなっています。労働基準法14条1項)

正規雇用労働者との大きな違いは、一定期間が経てば基本的に労働契約が終了することです。

そのため、例えば「何年後に留学などをするから、タイミングを合わせて退職したい」などのライフプランがある方の場合、正規雇用よりも退職しやすいというメリットがあります。

逆に、同じ会社で5年以上働いていた方の場合、一定の条件を満たしていれば、期間の定めのない契約に切り替えられる可能性があります(無期転換)。

無期転換の条件について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

参考:契約社員・アルバイト向け 無期転換ルールを知ろう|厚生労働省

また、契約社員についてのよくある誤解に、「契約社員には、残業代が出ない」というものがあります。

しかし、たとえ契約社員であっても、時間外労働や休日労働、深夜労働をすれば割増賃金(残業代)が発生します。

契約社員と残業代請求について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)パートタイム労働者

パートタイム労働者とは、「短時間労働者」(パート有期法※2条1項)の通称です。

※正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

短時間労働者とは、法律で次のように定義されています。

一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者

引用:パート有期法2条1項

パートタイム労働者は、通常の正規雇用労働者よりも短時間の勤務ということになります。

パートタイムの場合、希望の曜日や時間帯を選びやすい、配偶者の扶養内で働きやすいなどのメリットがあります。

配偶者の扶養内で働きたい場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

一方で、「労働時間が短いぶん、社会保険に入りにくい」という注意点もあるのですが、社会保険の加入要件が拡大されたことで、以前よりも多くの労働者が社会保険の対象となりました。

パートタイム労働者の社会保険への加入要件や加入のメリットについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)派遣労働者

正規雇用の場合、労働者と勤務先の間で労働契約を結びます。

一方、派遣労働者の場合、労働契約を結ぶ相手は実際に勤務するところ(派遣先)ではなく、労働者派遣事業を行う業者(派遣元企業)です。

派遣労働の場合、さまざまなところで働く機会がある、勤務時間や勤務地などの条件で希望を叶えやすいなどのメリットがあります。

一方、派遣労働者が同じ派遣先で働ける期間は原則として3年まで(いわゆる「派遣3年ルール」。労働者派遣法(※)35条の3)ですので、気に入った職場でも長期間とどまれない可能性があるなどの注意点もあります。

※正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

ただし、一定の条件を満たしていれば、同じ派遣先で働き続けられる可能性もあります。

派遣3年ルールや例外などについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

また、派遣労働者についても先ほどの契約社員と同様、「残業代が出ない」と言われることがあるのですが、これも誤解です。

派遣社員と残業代請求について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

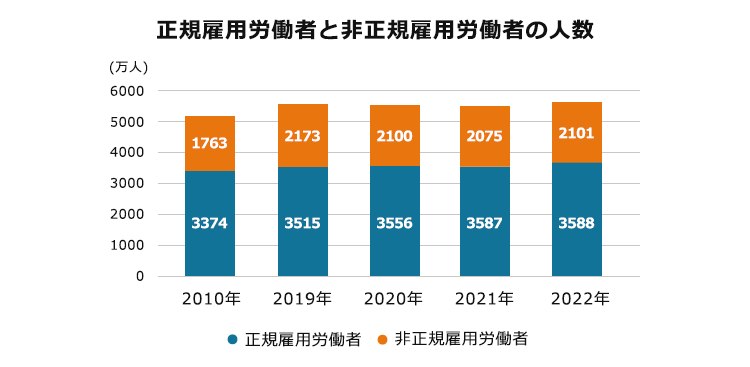

非正規雇用労働者数の推移

非正規雇用労働者は、1970年代後半から増え始めました。これは、正規雇用よりも働き方を柔軟に選べることなどが理由と考えられています。

また、1990年代からの長期的な不況なども、非正規雇用者が増加する大きな原因となっています。

不況下で、正規雇用労働者よりも契約を打ち切りやすいなどの理由から、企業が非正規雇用労働者を増やすようになったためです。

非正規雇用労働者の人数は2010年以降増加し続けていたのですが、2019~2021年にかけてはわずかながら減少したものの、2022年には再び増加に転じています。

非正規雇用を取り巻く4つの課題

非正規雇用は、正規雇用よりも柔軟に働き方を選べるなどの反面、どうしても正規雇用よりも雇用が不安定になりがちなどの課題もあります。

それでは、非正規雇用を取り巻く4つの課題についてご説明します。

(1)将来的な人材が育たない

基本的に終身雇用が前提だった正規雇用の場合、社内で長期間かけて人材育成が行われるのが通常でした。

しかし、不況下で人件費などを抑えるために非正規雇用労働者が増えた結果、人材育成のためのコストが削減されました。

その結果、企業の長期的な発展を支える人材も育ちにくくなってしまうという弊害も生まれてしまいました。

(2)不本意非正規雇用者の存在

非正規雇用は正規雇用よりも働く時間帯や期間などを柔軟に選べる反面、正規雇用と比べると次のようなデメリットを避けにくいといえます。

- 正規雇用よりも、賃金が低くなりがち

- 正規雇用よりも、雇用が不安定になりがち

そのため、任意に非正規雇用を選んだわけではない、「本当は正規雇用になりたいのに、非正規雇用でしか雇ってもらえない」という不本意非正規雇用は問題です。

不本意非正規雇用については、2013~2022年までの調査によると、人数・非正規雇用労働者全体に占める割合とも減少傾向にあります。

しかし、不本意非正規雇用の場合、正規雇用労働者や任意に非正規雇用を選んだ人と比べると、仕事への満足度が低くなったり、将来への不安が強くなってしまうおそれがあり、課題となっています。

(3)正規雇用との待遇格差

非正規雇用労働者は、正規雇用労働者と比較して、賃金が低い傾向にあります。

2019年の厚生労働省の調査によると、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金の推移は次のようになっています。

(円)

| 一般労働者(正社員・正職員) | 短時間労働者(正社員・正職員) | 一般労働者(正社員・正職員以外) | 短時間労働者(正社員・正職員以外) | |

|---|---|---|---|---|

| 2010年 | 1975 | 1325 | 1271 | 1043 |

| 2011年 | 1975 | 1373 | 1252 | 1053 |

| 2012年 | 2014 | 1404 | 1255 | 1064 |

| 2013年 | 2003 | 1431 | 1266 | 1063 |

| 2014年 | 1957 | 1407 | 1241 | 1037 |

| 2015年 | 1958 | 1367 | 1258 | 1044 |

| 2016年 | 1952 | 1411 | 1301 | 1061 |

| 2017年 | 1928 | 1425 | 1287 | 1076 |

| 2018年 | 1930 | 1563 | 1279 | 1088 |

| 2019年 | 1976 | 1602 | 1307 | 1103 |

出典:令和2年版 厚生労働白書―令和時代の社会保障と働き方を考える― 図表1-3-24 正規雇用労働者・非正規雇用労働者の賃金の推移(雇用形態別・時給(実質)ベース)|厚生労働省

依然として正規雇用労働者と非正規雇用労働者の賃金格差は大きいといえるでしょう。

(4)雇い止め・派遣切り

雇い止めとは、期間の定めのある労働契約について、期間が満了した際に労働契約の更新をしないことです。

派遣切りとは、派遣元企業と派遣先企業の間の契約が途中で解除されたり、派遣元企業と派遣労働者の間の労働契約が途中で解除されることなどによって、派遣労働者が働き続けられなくなることです。

雇い止めも派遣切りも、不況がきっかけとなって増える傾向にあります。

また、後でご説明する「同一労働同一賃金」の推進は、企業側が「非正規雇用労働者を前より厚遇しないといけなくなって、非正規雇用労働者を雇うメリットが減った」と考えることで、かえって雇い止めや派遣切りにつながってしまっている一面があるとも言われています。

非正規雇用の労働問題に対する対処法

それでは、非正規雇用における労働問題への対処法をご説明します。

(1)待遇格差

ある企業の非正規雇用労働者Aさんが、正規雇用労働者Bさんとほぼ同じ内容の仕事をしているとします(Aさん、Bさんはいずれも仮名)。AさんとBさんの能力や勤務態度などには、ほとんど差がありません。

このようなケースにおいて、Aさんの受け取る賃金がBさんよりも大幅に下回っていれば不合理です。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇格差をなくすための制度が、「同一労働同一賃金」です。

不合理な待遇格差をなくすための「同一労働同一賃金」とは

同一労働同一賃金の制度は、同じ事業主の中で、通常の労働者と「短時間労働者」「有期雇用労働者」との間での不合理な待遇差を禁じるものです(パート有期法8条、9条)。

※パート有期法上、「短時間労働者」「有期雇用労働者」とはそれぞれ次の意味を持ちます。

短時間労働者…同じ事業主のところで働いている通常の労働者よりも、所定労働時間が短い人(同法2条1項)

有期雇用労働者…期間の定めのある雇用契約をしている人(同法2条2項)

パート・アルバイト、契約社員などの呼び名を問いません。

したがって、能力や勤務内容などがほとんど変わらないにもかかわらず賃金に大きな違いがあるという場合、差額のうち全部または一部を企業に対して請求できる可能性があります。

「正規雇用の〇〇さんと私とではほとんど仕事内容も勤務時間も違わないし、仕事の出来も似たり寄ったりのはずなのに、お給料が全然違う……。」と思われた方は、労働問題を取り扱っている弁護士に相談してみることをおすすめします。

同一労働同一賃金について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)雇い止め

有期労働契約の期間が満了したからといって、安易に雇い止めを認めては労働者が生活に困ってしまうおそれがあります。

そのため、雇い止めに一定の制限をかけるための「雇い止め法理」があります(労働契約法19条)。

雇い止め法理は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当でない雇止めの効力を否定するものであり、雇止めの効力が否定されると、従前の有期労働契約と同じ条件で契約が更新ないし締結されたものと扱われることになります。

この雇い止め法理が適用されるためには、まずは次の2つのうち少なくとも1つに当てはまっている必要があります。

- その有期労働契約が過去に繰り返し更新されてきていて、更新を拒絶することが、期限の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できること

- その労働者が、契約期間の満了後も更新されると期待することが、合理的であること

そのうえで、労働者は次の2つのうちいずれかの申込みをしたことが必要となります。

- 有期労働契約の契約期間中にその契約の更新の申込みをした。

- 契約期間が満了した後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした。

こうした申込みを受けた企業は、これを拒絶することに客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、たとえ拒絶したとしても申込みを受け入れたものとして扱われます。

会社から有期労働契約の更新を拒否されてしまった場合には、雇い止め法理などをもとに働き続けることができないか、労働問題を扱っている弁護士などに相談することをおすすめします。

雇い止めへの対処法や相談先について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)派遣切り

派遣元企業と派遣労働者の間の労働契約が途中で解除(解雇)された場合、次の場合には解雇が違法となります。

- 期間の定めのない派遣労働者…客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合

(労働契約法16条) - 期間の定めのある派遣労働者…解雇について「やむを得ない事由」がない場合

(労働契約法17条1項)

「やむを得ない事由」の方が、より厳しい要件です。

一方、派遣元企業と派遣先企業の間の契約が途中で解除されたことで、派遣先企業で労働者が働き続けられなくなってしまうことは、直ちに違法とはいえません。

あくまで、派遣元企業と派遣先企業の間の契約問題だからです。

ただし、派遣元企業と派遣先企業の間の契約が解除されたことを理由に、派遣元企業が労働者を解雇した場合は別問題です。このようなケースでは、上のような客観的合理性などがなければ違法な解雇ということになります。

「派遣切りに遭ってしまったけど、これは違法なのでは?」と感じた場合には、労働問題を扱っている弁護士やハローワークなどに相談してみることをおすすめします。

派遣切りを受けた場合の対処法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】非正規雇用と正規雇用は、期間の定めの有無や労働時間の長短などにおいて違いがある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 非正規雇用とは、正規の雇用契約を結ばない雇用形態全般のこと。

- 非正規雇用には、例えば次のような形態がある。

- 契約社員…正規雇用と違って、期間の定めがある

- パートタイム労働者…通常の正規雇用者よりも、労働時間が短い

- 派遣労働者…実際の勤務先ではなく、派遣業者と契約する

- 非正規雇用者数は、不況が起きると増加しがち。

- 働き方を柔軟に選べる非正規雇用にも、課題はある。主に次の4つ。

- 将来的な人材が育たない

- 不本意非正規雇用者の存在

- 正規雇用との待遇格差

- 雇い止め・派遣切り

- 待遇格差が勤務時間や能力などを考えても不合理なものの場合、正規雇用労働者の賃金との差額を会社に請求できる可能性がある。また、雇い止めや派遣切りが不当なものではないかと感じた場合には、労働事件を取り扱っている弁護士に相談するのがおすすめ。

正規雇用よりも働き方を自由に選べる非正規雇用ですが、不当な待遇格差や、不況などの際に雇い止めや派遣切りを受けるリスクもあります。

待遇格差や雇い止め、派遣切りに遭った際には、労働事件を取り扱っている弁護士などに相談することをおすすめします。