「残業代はどのように計算するのかな?」

長時間働き、残業が発生した場合には、それに見合った残業代を受け取るのは当然のことですよね。

しかし、残業代に関する制度や法律は、一般の方にとっては分かりにくいものです。

また残業代の計算は、非常に細かく複雑なものになりがちです。

頑張って働いたのに損をしないよう、残業代に関する基礎知識について弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること

- 残業代とは何か

- 残業代の計算方法

- 未払い残業代がある場合の対処法

残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!

些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!

自宅でらくらく「おうち相談」

「仕事が忙しくて時間がない」

お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

残業代とは?「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」には割増賃金の支払が必要!

ここでは、いわゆる「残業」に関する法律上での扱いと割増賃金について説明していきます。

(1)割増賃金とは?

労働基準法第37条によって、使用者は「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」には所定の割増率に基づく割増賃金を労働者に支払わなければなりません。

ここで、割増賃金が発生するための条件について確認しておきます。

(1-1)時間外労働

労働基準法32条は、労働時間について「1日8時間・1週40時間」という上限の定めを置いています。この労働時間の原則的な上限のことを「法定労働時間」といいます。

この「法定労働時間」を超える労働のことを「時間外労働」と呼んでいます。

なお、「法定労働時間」に対して、就業規則等で会社が独自に定める労働時間のことを「所定労働時間」といいます(いわゆる「定時」)。所定労働時間は、法定労働時間の範囲内でなければいけません。

一般的に、「残業」という言葉からは、会社ごとの「所定労働時間」を超える労働時間のことを連想することが多いかもしれません。

しかし、法律的には、「法定労働時間」を超える労働のことを「時間外労働」と呼んでおり、発生した時間外労働の時間に応じて割増賃金が発生することになります。

例えば、所定労働時間が9~17時(間に1時間の休憩時間)とされている7時間勤務の会社で、19時まで勤務すると、いわゆる「残業」時間は2時間(17~19時)となりますが、法律的な「時間外労働」は、法定労働時間の1日8時間を超える分の1時間(18~19時)ということになります。

法定労働時間を超えない分の残業(17~18時)は「法内残業」と言い、もちろん、残業代は支払われなければいけませんが、法律上、割増賃金を支払う義務はなく、通常の賃金を支払えば足ります。

(1-2)休日労働

労働基準法35条は、労働者に対する「1週間当たり1日、または4週を通じて4日以上」の休日の付与を使用者に義務付けています。

この休日のことを「法定休日」といいます。

そして、法定休日に行う労働のことを「休日労働」と呼んでいます。

これに対し、会社が独自に定める休日のことを「所定休日」(法定外休日)と呼び、これは「法定休日」とは別個のものとして扱われます。

法律上の「休日労働」にあたるのは、あくまで法定休日にした労働です。

例えば、週休2日制で土日休みという会社で、日曜日が法定休日、土曜日が所定休日(法定外休日)とされていれば、土曜日に労働をしたとしても「休日労働」とは扱われないことになります。

そこでの労働は、労働時間及び賃金の計算にあたっては、法定労働時間内での労働もしくは(法定労働時間を超えていれば)時間外労働としてカウントされることになります。

(1-3)深夜労働

原則として、22~5時の時間帯にした労働のことを、深夜労働といいます。

(労働基準法37条4項)

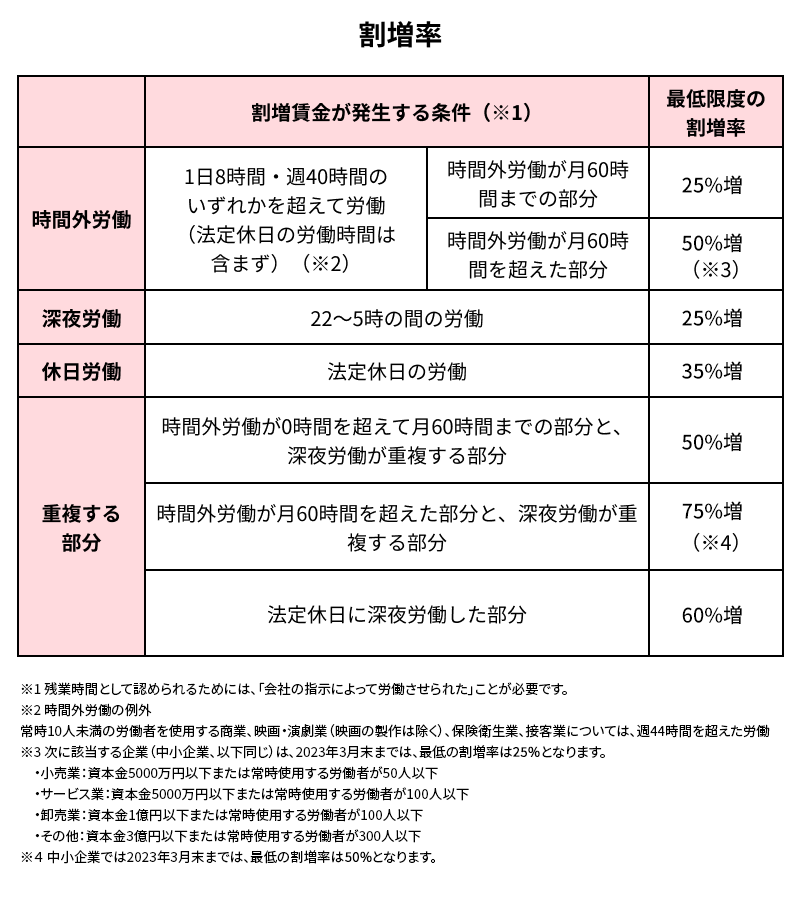

(2)それぞれの割増率

時間外労働、休日労働、深夜労働が発生すると、それに応じた割増賃金を支払わなければいけません。

割増率は、次のようになっています。

なお、時間外労働、休日労働、深夜労働をした時間は、原則として1分単位でカウントすべきとされています。

1分単位の時給や残業代について詳しくはこちらをご覧ください。

労働時間制ごとに理解しよう!残業代の発生タイミング

これまでご説明したように、割増された残業代(割増賃金)が発生するのは、「法定労働時間を超える労働(時間外労働)」「法定休日の労働(休日労働)」「深夜時間帯の労働(深夜労働)」です。

ここからは、変則的な労働時間制を採用している場合に、割増賃金が発生するケースについて説明していきます。

(1)裁量労働制

裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行に労働者の大幅な裁量を認める必要があるとされる一定の業務について、実際の労働時間に関係なく、一定の労働時間だけ働いたとみなす制度です。

裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」(労働基準法38条の3)と「企画業務型裁量労働制」(同法38条の4)の2種類があります。

裁量労働制の場合、労働したとみなされる時間数が法定労働時間(原則として1日8時間・週40時間)を超えている場合には、法定労働時間を超えて労働した部分が時間外労働となります。

裁量労働制について詳しくはこちらをご覧ください。

簡単な質問に答えて、あなたの残業代がどのくらい未払いになっているのかチェックしよう!

以下の質問にお答えいただくだけで、あなたの残業代がいくらくらい未払いになっているのか簡単にチェックできます。

(2)フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、一定の期間(「清算期間」と呼ばれます)を区切り、その期間の中で一定時間労働をすることとすれば、自由な時間に出勤や退勤をすることができるという制度です。

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における「法定労働時間の総枠」を超えた部分が時間外労働となります。

法定労働時間の総枠は、「1週間の法定労働時間(原則40時間)×清算期間の暦日数÷7日」という計算によって求められます。

例えば、清算期間が1ヶ月と定められている場合、31日の月であれば「40×31日÷7」、すなわち法定労働時間の総枠は約177.1時間ということになり、それを超えて働いた分は時間外労働となります。

なお、清算期間が1ヶ月を超えて定められている場合には、次の条件をいずれも満たさなければいけません。

- 清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えないこと

- 1ヶ月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと

そのため、1,2のいずれかを超えた場合には、超えた時間は時間外労働となります。

参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省

フレックスタイムについて詳しくはこちらをご覧ください。

(3)変形労働時間制

変形労働時間制は、実際の労働時間が法定労働時間(原則として1日8時間・週40時間)を特定の日又は週において超えることがあっても、一定の単位期間の範囲内で平均した週の労働時間が法定労働時間を超えなければ違法とはならず、特定の日又は週において法定労働時間を超えた部分についても時間外労働とはならないとする制度です。

変形労働時間制の場合、時間外労働となる時間数は、「1日単位の計算→週単位の計算→単位期間での計算」の順番で計算し、それらを合計することによって算出します。

- 1日単位の計算:所定労働時間が「1日8時間を超える場合」は所定労働時間を超えて労働した時間、「1日8時間以下の場合」には8時間を超えて労働した時間

- 週単位の計算:所定労働時間が「週40時間を超える場合」は所定労働時間を超えて労働した時間、「週40時間以下の場合」は週40時間を超えて労働した時間(1でカウントした時間を除く)

- 単位期間の計算:対象期間における法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7)を超えて労働した時間(1、2でカウントした時間を除く)

変形労働時間制について詳しくはこちらをご覧ください。

(4)固定残業代制(みなし残業時間制)

みなし残業代制は、実際の労働時間にかかわらず、一定の時間外労働をしたものと想定して、それに対応する固定の残業代を給料に組み込んで支給する制度です。

この場合、固定残業代に対応する想定された時間外労働の時間を超えて労働した場合には、その超えた部分について、固定残業代とは別途の残業代が発生することになります(※会社の定め方によっては、そもそも固定残業代制が無効のケースもあります)。

固定残業代について詳しくはこちらをご覧ください。

残業代の計算方法

時間外労働、休日労働、深夜労働があった場合の、具体的な割増賃金(残業代)の計算は、次の3ステップで行われます。

- 一定の諸手当を除外して、1時間あたりの基礎賃金を算出する

- 残業の種類ごとに、割増率と実労働時間を整理する

- 「1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間」で残業代を算出する

1.でいう「1時間あたりの基礎賃金」は、月給から、個人の事情に基づいて支給される「手当」を除外した額を、所定労働時間で割ることによって算出します。

「1時間あたりの賃金(基礎賃金)=(月給-手当)÷(月の平均所定労働時間)」

個人の事情に基づいて支給される手当とは、法律で定められたものに限ります。具体的には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金がそれにあたります(労働基準法37条5項、同施行規則21条)。

なお、アディーレ法律事務所のウェブサイトには「残業代かんたん計算ツール」という請求可能な残業代を簡単に計算できるページがあります。

ご自身の場合にどれくらいの残業代を請求できるのか、計算してみましょう。

※簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なることがあります。

未払いの残業代がある場合の対処法

算出した残業代と実際に支払われている残業代に大きな乖離がある場合、適正な割増賃金が支払われていない可能性があります。

未払い残業代の問題を解決するには、大きく分けて次の3つの方法があります。

- 会社に直接申し入れる

- 労働基準監督署に相談・申告する

- 労働審判や訴訟などの法的手続きをとる

ただし、労働基準監督署への相談・申告は、会社に対する改善の働きかけにはつながりますが、個人の労働トラブル解決を目的とした機関ではないため、必ずしも直接的に未払い残業代の請求へとつながるわけではありません。

そのため、残業代を請求したいのであれば、弁護士に相談・依頼することも手段の一つとしてご検討ください。なお、残業代を含む賃金請求権には、原則として3年の消滅時効期間の定めがあります(2023年9月現在)。

必要な証拠の集め方と残業代請求の手順について詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】時間外労働に対する残業代は「1時間あたりの賃金×割増率×残業時間」で算出する

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」をしたときは、一定の割増賃金が支払われなければいけません。

- 一般に「残業代」とは、残業をした時に支払われるものだが、残業には法定労働時間を超えた「時間外労働」と所定労働時間を超えた法内残業があります。このうち、割増賃金が支払われるのは時間外労働です。

- 変則的な労働時間制においても、残業代が発生する可能性はあります。

- 割増賃金の割増率は「時間外労働」「深夜労働」「休日労働」ごとに異なります。残業代は「1時間あたりの賃金×割増賃金率×残業時間」で求められます。

- 未払いの残業代がある場合は、時効にかからなければ過去にさかのぼって会社に請求できる可能性があります。会社に対する請求、労働基準監督署への相談、法的手続きといった対処法が考えられます。

残業代が適切に支払われていなかったとしたら、とても悲しいことですよね。

残業代が適切に支払われていなかった場合には、いったいいくら請求できるのかを確認したうえで、会社に対して請求するようにしましょう。

ご自身で請求できる額を確認することが難しい場合には、弁護士に依頼して請求するという方法もあります。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年9月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。