「アスベスト(石綿)工場で働いていたことがあって、そのせいで肺の病気を患ってしまった。国から賠償金(和解金)を受け取れるということを聞いたが、どのような手続きなのだろうか。」

アスベスト(石綿)工場で働いていたことがあり、そのことにより石綿(アスベスト)肺などのアスベスト(石綿)関連疾患を発症した方は、国を相手に訴訟を提起し、和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができる可能性があります。

本記事では、

- 工場型アスベスト訴訟における賠償金

- 賠償金を受け取るまでの流れ

について、弁護士が解説します。

ここを押さえればOK!

2014年の最高裁判決をきっかけに、現在は国との裁判上の和解要件が明確化されています。要件は、1958年5月26日~1971年4月28日の間にアスベスト工場で粉じんばく露作業に従事し、その結果健康被害を被ったこと、提訴が損害賠償請求権の期間内であることです。

賠償金額は疾病の種類や程度によって550万円から1300万円程度です。

弁護士に依頼すると費用はかかりますが、手続きがスムーズになります。自分だけでも手続きは可能ですが、労力がかかります。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方及びそのご遺族は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

工場型アスベスト(石綿)訴訟における賠償金(和解金)

工場型アスベスト(石綿)訴訟とは、アスベスト(石綿)関連疾患に罹患したアスベスト(石綿)工場の元労働者等やその遺族の方が、国の規制権限の不行使について、その賠償を求める訴訟をいいます。

(1)アスベスト(石綿)の問題は健康被害

アスベスト(石綿)とは、繊維状鉱物の総称で、クリソタイル、アモサイト、クロシドライト等に分類されます。

アスベスト(石綿)は、ほぐすと綿のようになり、その繊維は極めて細かく、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等の特性に優れているため、建材等の様々な工業製品の原材料に使用されていました。

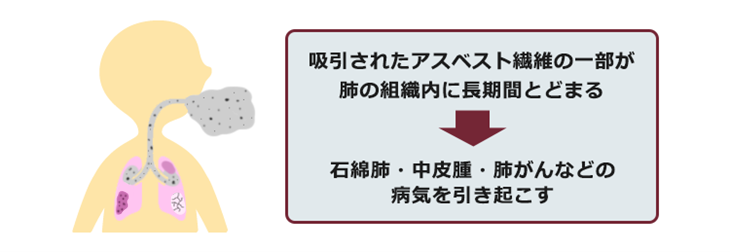

もっとも、アスベスト(石綿)の繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散、浮遊し、人体に吸引されやすいという性質を有しており、人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。

そして、この肺に長期間滞留したアスベスト(石綿)が要因となって、アスベスト(石綿)関連疾患を引き起こすと現在では考えられています。

アスベスト(石綿)関連疾患とは、

- 石綿肺

- 肺がん(原発性肺がん)

- びまん性胸膜肥厚

- 良性石綿胸水

- 中皮腫

をいい、そのいずれについても、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してもすぐに発症するわけではなく、潜伏期間を経て発症します。

例えば、石綿肺については、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してから約10年程度で発症するといわれ、中皮腫については、アスベスト(石綿)粉じんにばく露してから40~50年と長い潜伏期間を経てから発症するといわれています。

アスベスト(石綿)関連疾患の代表的な症状としては、咳や痰、息切れ、胸の痛み等ですが、例えば肺がんについては、がんのできた場所や大きさ等により自覚症状がない場合もあるといわれます。

参考:(2) 石綿が原因で発症する病気は?|厚生労働省

参考:石綿(アスベスト)関連疾患|独立行政法人環境再生保全機構

(2)工場型アスベスト(石綿)訴訟のきっかけになった裁判

大阪泉南地域には、戦前戦後を通じて多数のアスベスト(石綿)工場が存在していました。

泉南地域におけるアスベスト(石綿)製品の製造等の工程では、多くのアスベスト(石綿)粉じんが発生し、アスベスト(石綿)工場に従事する労働者は、作業中、相当量のアスベスト(石綿)粉じんにばく露しアスベスト(石綿)関連疾患を発症することになりました。

そこで、大阪泉南地域にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族は、国に対して、適切な規制権限を行使するなどしなかったことを理由に、アスベスト(石綿)関連疾患を発症したことについてその賠償を求める訴訟を提起しました。

2014年10月9日、最高裁は、次のように国側敗訴の判決を出しました(この判決を「泉南アスベスト(石綿)訴訟判決」といってご説明します)。

労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト(石綿)工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法である

参考:最高裁第一小法廷判決平成26年10月9日|裁判所 – Courts in Japan

現在、この判決をもとに、同様の状況にあるアスベスト(石綿)工場の元労働者及びその遺族については、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、所定の要件を満たすことが確認されれば、国と裁判上の和解をすることにより賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。

(3)国との裁判上の和解要件が明確となっている

大阪泉南判決の内容をベースとして、現在では、厚生労働省により国との裁判上の和解要件が公表されています。

賠償金(和解金)を受け取るためには、次の裁判上の和解要件を満たす必要があります。

- 1958年5月26日~1971年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。

- その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。

- 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

この和解要件について解説します。

参考:アスベスト訴訟(工場労働者型)|法務省

参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

(3-1)1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事

大阪泉南判決では、「1958年5月26日~1971年4月28日までの期間」について国が責任を負う期間とされました。

そのため、この期間内に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことが要件となります。

この要件を証明するための資料は、日本年金機構発行の被保険者記録照会回答書(当時の勤務先等が表示される)等です。

(3-2)(3-1)の結果として、一定の健康被害を被ったこと

賠償の対象は、あくまでアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことによってアスベスト(石綿)関連疾患を発症した方ですので、その他の原因によって肺がんなどの病気を発症した方は対象外となります。

したがって、(3-1)の結果として、一定の健康被害を被ったことが要件となります。

ここでいう一定の健康被害とは、次のものをいいます。

- 石綿肺

- 肺がん

- 中皮腫

- びまん性胸膜肥厚

この要件を証明するための資料は、じん肺管理区分決定を受けている場合には都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、すでに労災保険給付を受けている場合には労働基準監督署発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」等です。なお、労災保険給付を受けている場合には、労働基準監督署から「調査復命書」を取得します。

(3-3)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

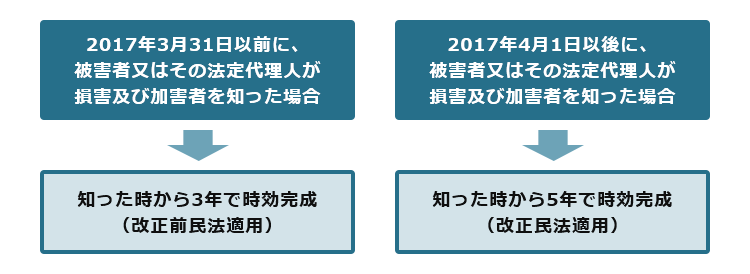

アスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことを理由として国に対してその賠償を求める場合、国家賠償法4条により、民法724条が準用されますので、消滅時効は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」又は「不法行為の時から20年間」のどちらか短い方ということになります。

ただし、民法724条の2により、「人の生命又は身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、「5年間」とされています(アスベスト訴訟の場合、「人の生命又は身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権となります)。

そこで、改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で、改正前民法の消滅時効(3年間)が完成していない場合には、改正民法の規定が適用され、消滅時効は「5年間」となるとされます。

民法の改正がありましたので、少々複雑となっていますが、次のように、2017年3月31日以前に被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には、3年の時効となり、2017年4月1日以降に知った場合には、5年の時効となります。

そして、ここでいう被害者が「加害者を知った時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれを知った時を意味すると裁判例上解釈されています(最高裁第二小法廷判決昭和48年11月16日)。つまり、単に加害者を知っているだけでは消滅時効は進行しません。

この点について、建設型アスベスト(石綿)訴訟の裁判例があります。大阪高判平成30年8月31日判決は、労災認定を受けることができた時点において、「損害及び加害者を知った時」にはあたらないとして、労災認定を受けることができた時点から消滅時効が進行するとした被告側の主張を退けました。

また、神戸地裁平成30年2月14日判決は、大手タイヤメーカーに従事したことで石綿被害にあった元労働者等が、同社を相手にその賠償を求めた事件ですが、被告側の消滅時効の主張について、「権利の濫用として許されない」として、時効主張を認めませんでした。

被害者らは、法律や医学についての専門的知識を持ち合わせていることは多くはないため、被害者らにおいて、病気の原因が就労時のアスベスト(石綿)ばく露によるものであり、国や企業に対してその責任を法的に追及することができるものだと早期に知ることは大変困難です。

そのため、この裁判例のような形で、消滅時効をなるべく被害者に有利な方向で解釈するのが妥当であるといえるでしょう。

(4)工場型アスベスト(石綿)訴訟の賠償金(和解金)額

厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は次のとおりです。

この表にある「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断に基づいて、じん肺を区分したものです(じん肺法4条2項)。なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。

粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。

| 病態 | 賠償金額 |

| 石綿肺(じん肺管理区分の管理2) | 550万円(合併症がない場合) |

| 700万円(合併症がある場合) | |

| 石綿肺(じん肺管理区分の管理3) | 800万円(合併症がない場合) |

| 950万円(合併症がある場合) | |

| 石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 | 1150万円 |

| 上記疾病による死亡 | 症状に応じて 1200万~1300万円 |

参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

アスベスト(石綿)訴訟で賠償金を受け取るまでの流れ

ここでは、工場型アスベスト訴訟で、実際に賠償金を受け取るまでの流れについて解説します。

(1)工場型アスベスト(石綿)訴訟のおおまかな流れ

賠償金(和解金)を受け取るまでの流れは、次のとおりです。

証拠となるべき資料収集

訴訟提起

和解手続き・裁判上の和解の成立

賠償金(和解金)の受け取り

(2)アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼した時の流れ

それでは、アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼する場合、どのような流れとなるのでしょうか。ここでは、アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼した時の流れについて解説します。

(2-1)相談~受任

まずは、弁護士に法律相談をすることになります。

この際、弁護士の方から、アスベスト(石綿)訴訟の概要やその事務所における手続きの進め方、着手金や報酬等についての説明がなされます。

また、どこの工場にいつからいつまで従事していたか、従事していた時の作業内容や様子、現在の症状や通院・治療歴、喫煙歴の有無、労災保険や石綿健康被害救済制度の利用の有無、じん肺管理区分の決定申請の有無などの事情が聴取され、賠償金(和解金)を受け取れる見込みの有無や程度、金額、費用等についての話がなされることでしょう。

そして、弁護士との相談内容に納得がいった場合、弁護士との間で委任契約書を作成し、契約を交わすこととなります。

(2-2)訴訟の準備

賠償金を受け取るためには、和解要件を満たすことを証明するための証拠を提出しなければなりません。

そのため、依頼者は、弁護士との契約が済んだ後、弁護士のアドバイスの下で資料収集を行います。資料によっては、弁護士がその収集を代行することもあるでしょう。

そして、弁護士は、個々の依頼者の症状や証拠収集の進展具合に応じて、訴訟でどのような主張をしてどのような証拠を提出するかを決定し、訴状等の作成に取り掛かります。

(2-3)訴訟提起&口頭弁論

必要な証拠の収集が完了し、訴状等の作成が完了したら、訴訟を提起します。

訴訟の提起や期日への出廷については、依頼者の代理人として弁護士が行いますので、依頼者自身が出廷することは基本的にはありません。

(2-4)裁判上の和解の成立

提出された証拠から和解要件を満たすと裁判所に判断された場合、和解手続きに移行します。その中で、国との間で裁判上の和解が成立した場合、訴訟は終了することになります。

和解が成立した場合、賠償金(和解金)が支払われることになります。

(3)自分だけで手続きを進めて賠償金を受け取ることは可能?

工場型アスベスト訴訟の手続きを弁護士に依頼することなく自分だけで行って賠償金を受け取ることは可能です。

その場合、弁護士費用を節約することができます。

一方で、弁護士に依頼した場合には、弁護士費用はかかりますが、必要資料の収集について弁護士によるサポートを受けることができたり、訴訟の提起や期日への出廷なども弁護士が依頼者に代理で行ってくれますので、賠償金を受け取るまでのスピードが速いという点やかかる労力が少ないという点では、弁護士に依頼する方がよいといえます。

弁護士に依頼するかどうかでお悩みの方は、こちらの記事をご覧ください。

【まとめ】工場型アスベスト訴訟では、国賠請求訴訟を提起して、裁判上の和解を成立させると賠償金(和解金)を受け取ることが可能。弁護士に依頼すると効率的

本記事をまとめると次のようになります。

- 泉南アスベスト(石綿)訴訟判決を契機に、アスベスト(石綿)工場で作業をしたことの結果としてアスベスト(石綿)関連疾患を発症した元労働者やその遺族は、国に対して国賠請求訴訟を提起し、裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることができる

- 賠償金を受け取ることができるのは、「1958年5月26日~1971年4月28日までの期間」にアスベスト(石綿)工場で働いていた労働者

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2025年6月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方及びそのご遺族は、アディーレ法律事務所にご相談ください。