「工場型アスベスト(石綿)訴訟って何?」「工場以外で被害に遭っても国からお金がもらえるの?」

工場型アスベスト訴訟とは、アスベスト工場での労働によってアスベスト粉じんにばく露し、その結果としてアスベスト関連疾患を発症してしまった元工場労働者やその遺族が、適切な規制権限を行使しなかった国を相手に賠償を求める訴訟をいいます。

工場型アスベスト訴訟では、泉南アスベスト訴訟判決以後、和解要件が明確化されており、国との間で裁判上の和解を成立させることによって、最大1300万円の賠償金(和解金)を受け取ることができます。

また、家庭内や工場の近隣に住んでいたことによりアスベストの被害を受けた方も、石綿健康被害救済制度により、一定の給付を受けることができる可能性があります。

この記事では、

- 工場型アスベストの和解要件

- 工場型アスベスト訴訟以外の救済制度

について、弁護士が解説します。

ここを押さえればOK!

一方、建設型アスベスト訴訟は、建設作業員やその遺族が国や建材メーカーを相手取るものです。2021年に最高裁判決で国と建材メーカーの責任が認められ、同年に給付金法が成立しました。これにより訴訟なしで最大1300万円の給付金を受け取れるようになりました。

職場以外でのアスベスト被害については、家庭内ばく露や近隣ばく露などがあります。これらの場合、工場型・建設型訴訟や労災保険の対象外ですが、石綿健康被害救済制度の給付を受けられる可能性があります。

アスベスト被害の救済制度には、労災保険給付、石綿健康被害救済法に基づく給付、工場型アスベスト訴訟、建設アスベスト給付金などがあります。被害状況に応じて適切な救済制度を選択することが重要です。

アスベスト被害にあわれた方及びそのご遺族は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

工場型アスベスト訴訟の概要と建設型アスベスト訴訟の違い

アスベスト訴訟は大きく2つに分類することができます。

一つは工場型アスベスト訴訟、もう一つは建設型アスベスト訴訟です。

ここでは、工場型アスベスト訴訟の和解要件や賠償金(和解金)の金額、建設型アスベスト訴訟との違い等について解説します。

(1)工場型アスベスト訴訟における最高裁判決

大阪泉南地域には、戦前戦後を通じて、アスベスト製品の製造工場が多数存在していました。

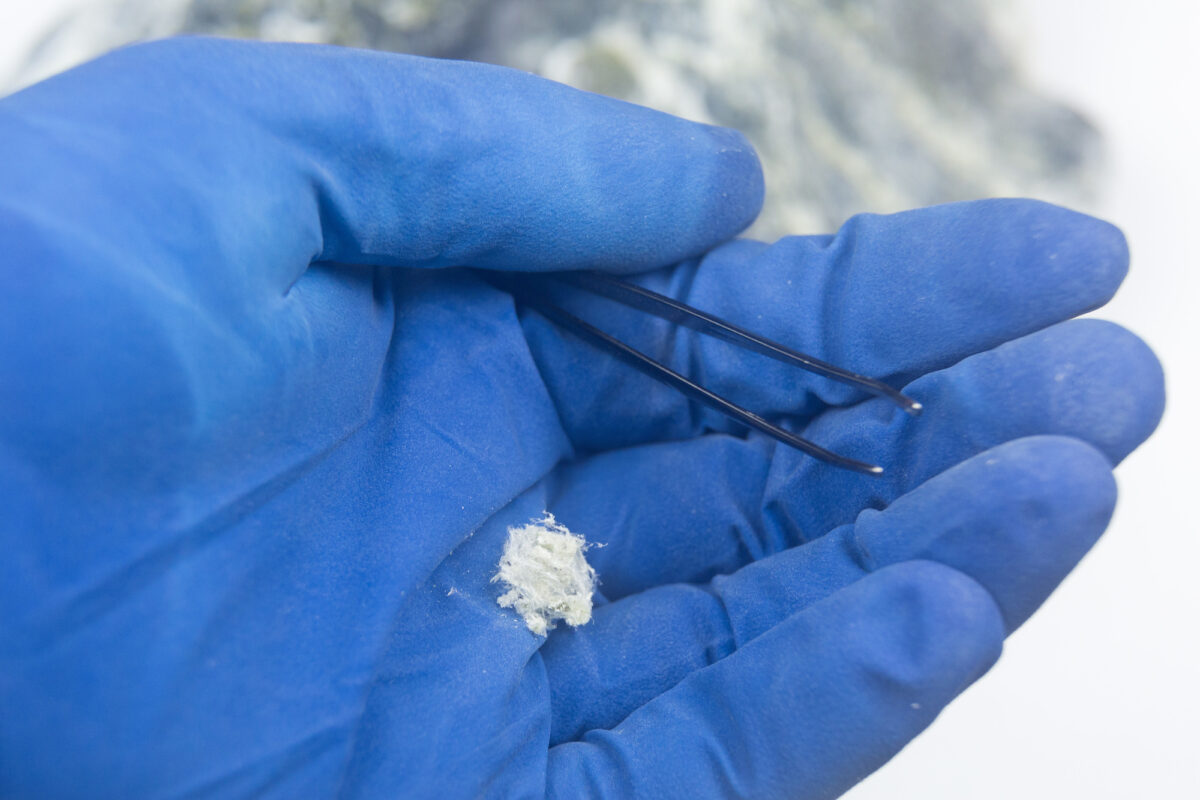

泉南地域におけるアスベスト製品の製造等の工程では、多くのアスベスト粉じんが発生し、アスベスト工場に従事する労働者は、作業中、相当量のアスベスト粉じんにばく露し石綿肺や肺がん等のアスベスト関連疾患を罹患することになりました。

そこで、大阪泉南地域にあるアスベスト工場の元労働者やその遺族は、国に対して、適切な規制権限を行使するなどしなかったことを理由に、アスベスト関連疾患に罹患したことについてその賠償を求める訴訟を提起しました。

2014年(平成26年)10月9日、最高裁は、一定の期間内に局所排気装置を設置すべきアスベスト工場においてアスベスト粉じんばく露作業に従事していた労働者に対する国の賠償責任を認め、国側敗訴の判決(この判決を「泉南アスベスト訴訟判決」といってご説明します)を出しました。

現在、この判決を元に、同様の状況にあるアスベスト工場の元労働者及びその遺族については、国を相手に国家賠償請求訴訟を提起し、所定の要件を満たすことが確認されれば、国と裁判上の和解をすることにより賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。

参考:最高裁第一小法廷判決平成26年10月9日|裁判所 – Courts in Japan

(2)工場型アスベスト訴訟の和解要件

工場型アスベスト訴訟では、泉南アスベスト訴訟判決をベースに和解要件が明確となっています。

賠償金(和解金)を受け取るためには、まず国を被告として国家賠償請求訴訟を提起し、和解手続きで裁判上の和解を成立させる必要があります。

和解要件は次のとおりです。この要件を満たすことを証明した場合に限り、国との間で和解を成立させることができます。

- 昭和33年5月26日~昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。

- その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。

- 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

それでは、この和解要件について解説します。

参考:アスベスト訴訟(工場労働者型)|法務省

参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

(2-1)1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト工場内においてアスベスト粉じんばく露作業に従事

大阪泉南判決では、「1958年5月26日~1971年4月28日までの期間」について国が責任を負う期間とされました。

そのため、この期間内に局所排気装置を設置すべきアスベスト工場内においてアスベスト粉じんばく露作業に従事したことが要件となります。

ここでいうアスベスト工場とは、石綿紡織品、石綿建材、石綿水道管など石綿製品の製造・加工工場です。いかなる工場が対象となるかについては、具体的な作業内容に即して判断する必要があります。

なお、従事していた期間がこの期間の一部であったとしても要件は満たされます。

また、雇用されていた会社(事業場)がすでに倒産や閉鎖されていたとしても問題ありません。

この要件を証明するための資料として、日本年金機構発行の被保険者記録照会回答書(当時の勤務先等が表示される)等が必要とされています。

(2-2)(2-1)の結果として、一定の健康被害を被ったこと

賠償の対象は、あくまでアスベスト工場内においてアスベスト粉じんばく露作業に従事したことによってアスベスト関連疾患を発症した方ですので、その他の原因によって肺がんなどの病気を発症した方は対象外となります。

したがって、(2-1)の結果として、一定の健康被害を被ったことが要件となります。

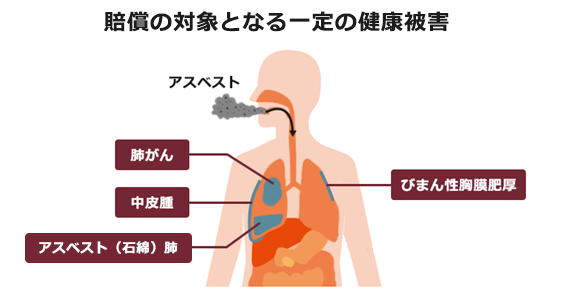

ここでいう一定の健康被害とは、次のものをいいます。

- アスベスト(石綿)肺

- 肺がん

- 中皮腫

- びまん性胸膜肥厚

この要件を証明するための資料として、じん肺管理区分決定を受けている場合には都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労災保険を受給している場合には労働基準監督署発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」等が必要とされています。

(2-3)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

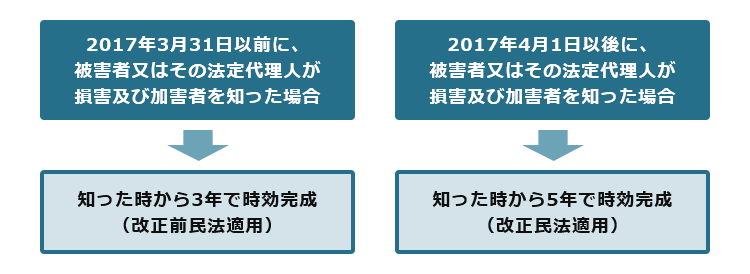

アスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことを理由として国に対してその賠償を求める場合、国家賠償法4条により、民法724条が準用されますので、消滅時効は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」、「不法行為の時から20年間」ということになります。

ただし、民法724条の2により、「人の生命又は身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、「5年間」とされており(アスベスト訴訟の場合、「人の生命又は身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権となります)、改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で、改正前民法の消滅時効(3年間)が完成していない場合には、改正民法の規定が適用され、消滅時効は「5年間」となるとされます。

民法の改正がありましたので、少々複雑となっていますが、次のように、2017年3月31日以前に被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には、3年の時効となり、2017年4月1日以降に知った場合には、5年の時効となります。

そして、ここでいう被害者が「加害者を知った時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれを知った時を意味すると裁判例上解釈されています(最高裁第二小法廷判決昭和48年11月16日)。

つまり、単に加害者を知っているだけでは消滅時効は進行しません。

この点について、建設型アスベスト訴訟の裁判例ではありますが、大阪高判平成30年8月31日判決は、労災認定を受けることができた時点において、「損害及び加害者を知った時」にはあたらないとして、労災認定を受けることができた時点から消滅時効が進行するとした被告側の主張を退けました。

また、神戸地裁平成30年2月14日判決は、大手タイヤメーカーに従事したことでアスベスト被害にあった元労働者等が同社を相手にその賠償を求めた事件ですが、被告側の消滅時効の主張について、「権利の濫用として許されない」として、時効主張を認めませんでした。

被害者らは、法律や医学についての専門的知識を持ち合わせていることは多くはないため、被害者らが、病気の原因が就労時のアスベストばく露によるものであり、国や企業に対してその責任を法的に追及することができるものだと早期に知ることは大変困難です。

そのため、この裁判例のようなかたちで、消滅時効をなるべく被害者に有利な方向で解釈するのが妥当であるといえるでしょう。

(2-4)和解についての留意点

労災保険や石綿健康被害救済制度と、アスベスト訴訟は全く別個の手続き・制度です。

そのため、労災保険給付や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けている方であっても、アスベスト訴訟を提起して、賠償金(和解金)を受け取ることは可能ですので、この点につきご注意ください。

(3)アスベスト(石綿)訴訟の賠償金額

厚生労働省が公表している賠償金(和解金)額は次のとおりです。

| 病態 | 賠償金額 |

| 石綿肺(じん肺管理区分の管理2) | 550万円(合併症がない場合) |

| 700万円(合併症がある場合) | |

| 石綿肺(じん肺管理区分の管理3) | 800万円(合併症がない場合) |

| 950万円(合併症がある場合) | |

| 石綿肺(じん肺管理区分の管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 | 1150万円 |

| 上記疾病による死亡 | 症状に応じて 1200万~1300万円 |

なお、じん肺とは、「粉じんを吸入することによって肺に生じた繊維増殖変化を主体とする疾病」(同法2条1項1号)をいい、アスベスト(石綿)粉じんを吸入したことによる石綿肺もこのじん肺の一つです。

粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業者によりじん肺健康診断が行われ、じん肺管理区分の決定申請等についても事業者が行うこととなっていますが、離職後については、ご自身でじん肺健康診断を受けて、お住まいの労働局へ申請をする必要があります。

(4)建設型アスベスト訴訟との違い

建設型アスベスト訴訟とは、アスベスト建材を用いて建設作業に従事していた元建設作業員やその遺族の方が、適切な規制権限を行使しなかった国及びアスベスト含有建材の製造販売等によって利益をあげていた建材メーカーを相手に、その賠償を求める訴訟をいいます。

2008年に東京地裁で集団訴訟が提起されたのを皮切りとして、横浜、京都、大阪、福岡、札幌、さいたま、仙台の各地で同様の訴訟が提起されました。

2021年5月17日、最高裁判所第一小法廷により、神奈川、東京、京都、大阪で提起されていた各建設型アスベスト訴訟についての判決が出されました。これにより、国及び建材メーカーの責任が確定し、統一的な判断がなされたといえます。

そして、2021年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(「給付金法」といってご説明します)』が成立しました。

この法律は、建設業務に従事したことによってアスベスト(石綿)にばく露し、中皮腫や肺がん等の疾病にかかった方に対して、訴訟手続きによらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。

これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト被害については、主に、国や建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起することで、金銭的な救済が目指されていました。

給付金法が成立することによって、国が負う責任との関係では、このような損害賠償請求訴訟を提起することなく、金銭的な救済が図られることとなります。

過去にアスベスト含有建材を用いた建設作業に従事されていた方は、給付金の対象者の可能性があるため、給付金法の内容をチェックしておき、給付金のもらい損ねが発生しないようくれぐれも注意しましょう。

給付金法の詳しい内容に関しては、こちらの記事をご覧ください。

職場におけるばく露以外でばく露するケース

アスベスト粉じんにばく露するのは、アスベスト工場での作業や建築現場での作業等の職業ばく露に限りません。

ここでは、職業ばく露以外でアスベスト(石綿)粉じんにばく露する可能性があるケースを解説します。

(1)家庭内ばく露

家族内でアスベスト粉じんばく露作業に従事していた者がいて、その作業服やユニフォームの洗濯等をしていた場合、衣服に付着したアスベスト粉じんを吸引して、ばく露してしまったというケースがあります。

また、空になったアスベスト袋を持ち帰り、子どもがそれを使って遊んだりすることによって、アスベスト粉じんにばく露してしまったというケースもあります。

さらに、日曜大工を行う中でアスベスト含有製品(アスベストが含まれたシートなど)を取り扱い、その切断等の際にアスベスト粉じんを吸引してしまったというケースも存在するようです。

(2)近隣ばく露

アスベスト工場や造船所の近隣に居住していたり、又は、幼少期の頃にその近くで遊んだりしたことがある場合、アスベスト工場等から外部に漏れ出たアスベスト粉じんを吸引してしまった可能性あります。

(3)職業ばく露以外でばく露した場合の補償等

アスベスト(石綿)被害の救済制度としては主に、工場型・建設型アスベスト訴訟、建設型アスベスト給付金制度、労災保険給付、石綿健康被害救済制度があります(そのほかにも、年2回の健康診断が無料となる健康管理手帳制度や、職種によってはアスベストの補償を行う各種保険等が整備されています)。

このうち、職業ばく露以外のばく露では、工場型・建設型アスベスト訴訟を提起して、国等に対して賠償請求をして賠償金を支払わせることはできません。建設型アスベスト給付金制度も同様です。また、労災保険給付についても、業務上疾病の要件を満たさないため、給付を受けることはできません。

これに対して、石綿健康被害救済制度については、「日本国内においてアスベストを吸入することにより指定疾病にかかった者又はかかって死亡した者の遺族である旨の認定を、機構から受ける」ことが要件であるため、家庭内ばく露や近隣ばく露によって指定疾病にかかった場合でも、給付を受けることができる可能性があります。

また、近隣ばく露の場合、ばく露の原因を特定して疾病との因果関係を立証することができれば、ばく露の原因となった工場を相手に賠償請求をすることができる可能性があります。

アスベストの健康被害の救済制度

ここまでアスベスト訴訟のような司法的救済手段を解説してきましたが、アスベスト粉じんにばく露したことによって被害に遭われた方の救済手段は訴訟だけではありません。

次の表は、アスベスト被害に遭われた方に対する救済制度を簡易的にまとめたものです。

| 救済対象 | 提訴の要否 | 給付の内容 | |

|---|---|---|---|

| 労災保険給付 | アスベスト関連疾病が業務症疾病であると認定された方 | 不要 | 療養費等の支給 遺族補償給付など |

| 石綿健康被害救済法に基づく給付 | 日本国内においてアスベストを吸引することによって指定疾病にかかった旨の認定を受けた方 | 不要 | 療養費等の支給 特別遺族弔慰金など |

| 工場型アスベスト訴訟 | アスベスト工場での労働が原因でアスベスト関連疾病を発症した方 | 必要 | 最大1300万円の賠償金(和解金) |

| 建設アスベスト給付金 | アスベスト含有建材を用いた建設作業に従事したことが原因でアスベスト関連疾病を発症した方 | 不要 | 最大1300万円の給付金 |

工場型アスベスト訴訟の和解対象者は、労災保険給付又は石綿健康被害救済法に基づく給付を受けることができる可能性があります。

これらの救済制度について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

【まとめ】アスベスト工場での労働により被害に遭った方への賠償金制度がある

本記事をまとめると次のようになります。

- アスベスト工場で作業をしたことによってアスベスト粉じんにばく露した結果、長い潜伏期間の末に肺がん等のアスベスト関連疾患を発症する健康被害が問題となった

- 大阪泉南判決をきっかけに、国との間の和解要件が明確化され、和解要件を満たす被害者は国を相手に国賠請求訴訟を提起し、裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることが可能となった

- 職業ばく露以外にも、家庭内ばく露や近隣ばく露によってアスベスト粉じんにばく露するケースがある

- アスベスト被害に遭われた方に救済制度については、訴訟だけではなく、労災保険給付や石綿健康被害救済法に基づく給付も存在する

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟、建設アスベスト給付金の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2025年6月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト被害にあわれた方及びそのご遺族は、アディーレ法律事務所にご相談ください。