「自宅にアスベストが使用されているかもしれない……。どうしたらいい?」

建築物にアスベスト(石綿)が使用されている疑いがある場合、まずはアスベストが使用されているかの調査をする必要があります。

仮に、(0.1重量%を超える)アスベストが使用されていた場合には、工事をする必要があります。工事には、主に3つの種類があり、それぞれにメリット、デメリットが存在します。

なお、居住している自治体によっては、調査や工事に対する補助金が支給される場合があります。

本記事では、アスベストによる被害、法令によるアスベスト規制、建築物にアスベストが使用されていた場合の対策などを弁護士が解説します。

ここを押さえればOK!

0.1重量%を超えるアスベストが検出された場合、早急な対策工事が必須です。工事には、アスベストを覆う囲い込み工法、薬剤で固める封じ込め工法、そして完全に除去する除去工法の3種類があり、それぞれ費用や安全性に違いがあります。最も確実なのは除去工法ですが、費用は高めです。

アスベストに関する法令では、0.1重量%を超えるアスベスト製品の製造・使用禁止や、建築物の解体・改修時の飛散防止対策などが義務付けられています。

調査や工事には、お住まいの地方公共団体から補助金が支給される場合があります。そのため、専門業者に依頼する前に、自治体に補助金制度の有無を確認するとよいでしょう。ご自身の健康と安全を守るため、アスベストの疑いがあれば速やかに専門家へ相談することをお勧めします。

もしアスベストの健康被害でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アスベストに関するご相談は何度でも無料!

弁護士費用は安心の成功報酬制!

石綿健康被害救済法や労災保険の給付を受けている方でも、賠償金の対象になります!

アスベストによる被害とは?

まずは、アスベストによって人にどのような被害が発生するのかについて解説します。

(1)アスベストの危険性

アスベストの繊維は非常に細かいため、研磨機や切断機による作業や、吹き付け作業等を行う際に、所要の措置を行わないと容易に飛散し、人体に吸引されやすくなります。

空中に飛散したアスベストが人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになります。

この肺に長期間滞留したアスベストが要因となって、石綿肺や肺がんなどの様々な疾病を発症させると考えられています。

アスベストの吸引によって発症する可能性のある疾病(アスベスト関連疾患)は、主として次の疾病です。

- 石綿肺

- 肺がん(原発性肺がん)

- 悪性中皮腫

- びまん性胸膜肥厚

- 良性石綿胸水

参考:アスベスト(石綿)に関するQ&A|厚生労働省

参考:アスベスト(石綿)とは?|独立行政法人 環境再生保全機構

なお、アスベストの吸引によって発症する疾病について詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。

(2)アスベスト被害者は年々増加傾向にある

アスベスト関連疾患は、アスベストを吸引すればすぐに発症するというわけではありません。通常は、アスベストを吸引してから数十年という長い潜伏期間を経てから発症します。

例えば、アスベストばく露によってのみしか発症しないといわれている悪性中皮腫については、アスベストばく露から約20~50年程度の潜伏期間を経てから発症するのが通常であるとされています。

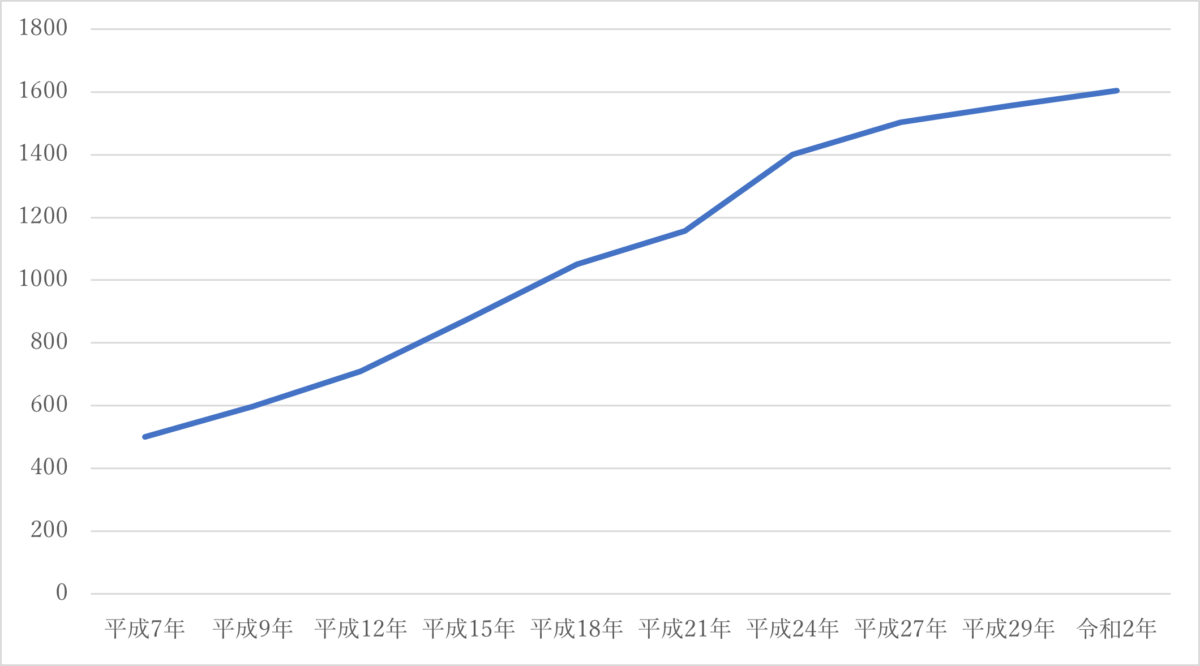

次の表は、日本における中皮腫による死亡者数の推移です。

平成7年には500人であったのが、令和2年には最高値である1605人を記録しており、約3倍に増加しています。

参考:都道府県(特別区-指定都市再掲)別にみた中皮腫による死亡数の年次推移(平成7年~令和2年)|厚生労働省

日本のアスベストはほとんどが外国からの輸入に頼っていましたが、1990年からは輸入は減少の一途をたどり、2006年からアスベスト製品の製造等が日本で事実上全面禁止となった関係から、2005年には輸入量は0となりました。

日本ではアスベストの取り扱いがほぼなくなっているにもかかわらず、アスベスト被害者は年々増加傾向にあります。

法令によるアスベスト規制は?

法令によるアスベストの規制は次のとおりです。

【安全衛生法関係による規制】

0.1重量%を超えるアスベストを含む製品の製造等が禁止されています。

なお、0.1重量%とは、製品100gあたりのアスベスト含有量が0.1gを超えることをいいます。

- 0.1重量%を超えるアスベストを含む吹付け石綿及び吹付けロックウールの使用禁止

- 建築物の増改築時におけるアスベストの除去等の義務付け

- アスベスト飛散の恐れがある場合に勧告、命令等を実施

- 報告聴取、立ち入り検査を実施

- 定期報告制度により閲覧の実施

【大気汚染防止法関係による規制】

0.1重量%を超えるアスベストを含む吹付け石綿、断熱材、保温材、耐火被覆材、成形板等仕上塗材が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際は、石綿飛散防止対策を行うことが義務付けられています。

また、吹付け石綿、断熱材、保温材、耐火被覆材について作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行うことが義務付けられています。

【廃棄物処理法関係による規制】

アスベスト廃棄物については、処理基準を遵守して処理をすることが義務付けられています。

建築物にアスベストが使用されていた場合の対策

建築物にアスベストが使用されていると疑われる場合、どのような対策が必要になるのでしょうか。

(1)まずはアスベストが含まれているか調査する

まずは、建築物にアスベストが含まれているか調査をしましょう。

建築物を建設した建設業者、工務店や、販売業者への問い合わせをして、設計図書による確認、現地調査などによってアスベストが使用されているかを確認することが必要になります。

なお、厚生労働省によりアスベスト製品が写真付きで公開されていますので、不安な方は、業者に問い合わせる前に一度ご自身で写真と照合をしてアスベストが使用されているか確認してみましょう。

設計図書の確認や現地調査等によってもアスベストが使われているかどうかがわからない場合には、アスベスト調査の専門家に調査を依頼することが国土交通省により推奨されています。

後述するよう、調査には補助金が支給される可能性がありますので、調査を依頼する前に、お住まいの地方公共団体の担当部署に補助金制度の有無を確認するのがよいでしょう。

参考:Q20 建築物でアスベストが使われているか、どのように調べたらよいのですか。|国土交通省

(2)アスベストが含まれていたら飛散防止のための工事をする

0.1重量%を超えるアスベストが含まれていた場合には、早急に対策工事を実施する必要があります。

アスベストの飛散防止のための対策工事には主に3つの選択肢があります。

【1】囲い込み工法

囲い込み工法とは、アスベストが使用されている場所をアスベストが使われていない板状材料等で覆うことで、アスベストの飛散を防ぐ工法です。

費用が比較的安価で、工事期間も短くてすみます。

もっとも、アスベストが飛散する危険性が残ると言われています。また、一定期間ごとのメンテナンスや検査が必要になります。さらに、建物取り壊し時には除去工事が必要になります。

【2】封じ込め工法

封じ込め工法は、アスベストが使用されている場所に薬剤等を吹きかけてアスベストを固定させることで飛散しないようにする工法です。

この工法は、囲い込み工法よりは安全性が高いと言われています。また、費用が安価であり、工事期間も短くてすみます。

もっとも、一定期間ごとのメンテナンスや検査が必要であり、また、建物取り壊し時には改めて除去工事をしなければならないというデメリットがあります。

【3】除去工法

アスベストが吹き付けられている箇所等を下地から除去する工法です。

アスベスト含有建材を完全に除去するので、封じ込め工法よりもさらに安全な工法となります。また、建物取り壊し時に再度除去工事をする必要もありません。そのため、アスベストの危険性を除去するという観点からは最も確実な工法といえます。

もっとも、除去工法は、他の工法よりも費用が高くついてしまいます。

(3)調査や除去等工事に対する支援も存在

居住する地方公共団体によっては、アスベストが使用されているかどうかの調査や使用されているアスベストの除去等の工事に関する補助金制度を利用できます。

詳しくは、お住まいの地方公共団体にお問い合わせください。

参考:Q41 アスベスト調査をしたいのですが、補助金制度はありますか。|国土交通省

参考:補助金制度|厚生労働省

【まとめ】建築物にアスベストが使用されている場合には除去等の工事をする必要がある

本記事をまとめると次のようになります。

- アスベストには中皮腫や肺がん等の肺疾患を引き起こす危険性がある

- 現在は、アスベストの使用等については、各種法律によって様々な規制が課せられている

- 建築物にアスベストが使用されていると疑われる場合、まずは建物を建築した建築業者等に問い合わせて調査し、その調査ではアスベストが使われているかわからない場合には、さらにアスベスト調査の専門家に調査を依頼することが推奨される

- 建築物にアスベストが含まれていた場合には、アスベストの飛散を防止するための対策工事が必要となり、その工事としては、主に、除去工法、封じ込め工法、囲い込み工法の3つがある

- 居住する地方公共団体によっては、アスベスト使用の調査や除去等の工事に関する補助金制度を利用できる

なお、アスベスト被害の大部分は職業性ばく露(仕事上でアスベストを取り扱ったことによってアスベストを吸引してしまったこと)によるものです。

職業性ばく露によって被害に遭った場合、労災保険制度や石綿健康被害救済制度による救済を受けることができる可能性があります。

また、対象者にはアスベスト訴訟によって最高1300万円の賠償金を受け取ることができるほか、現在では訴訟によらずに最大1300万円の給付金を受給することができる建設アスベスト給付金制度も創設されました。

これらの制度に興味のある方は、次の記事をご覧ください。

アディーレ法律事務所では、アスベスト給付金・賠償金請求に関し、着手金、相談料はいただいておらず、原則として報酬は給付金・賠償金受け取り後の後払いとなっております。

そのため、当該事件をアディーレ法律事務所にご依頼いただく場合、原則としてあらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

※以上につき、2025年6月時点

アスベスト被害に遭われた方またはそのご遺族の方は、アスベスト被害に積極的に取り組んでいるアディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。