道路には、さまざまな標識があります。

運転免許証を取得するときにはさまざまな道路標識の意味を覚えたはずですが、年数が経過するうちに頭の片隅へと追いやられてしまったかもしれません。

また、道路標識は自動車の運転手に向けられたものだけでなく、自転車の運転手や歩行者向けの道路標識もあるので、自動車を運転しないからといって道路標識と無縁なわけではありません。

道路標識は、交通事故を防ぐために重要な意味を持つものばかりですので、きちんとおさらいしましょう。

今回は、次のことについて弁護士がご説明します。

- 道路標識の由来

- 道路標識の種類

- 道路標識の管理者

道路標識の歴史

一説には、織田信長が一里塚に榎を植えたのが道路標識のはじまりだといわれています。

法律上、道路標識が設けられたのは1922年に「道路警戒標及び道路方向標ニ関スル件」という内務省令が制定されてからで、このときには警戒標識に相当する「道路警戒標」と案内標識としての「道路案内標」の2種類がありました。

オリンピック開催による道路標識の国際化

東京オリンピック開催によって外国人観光客が大勢来ると見込まれたこと等から、2019年10月、国土交通省は道路標識に関して新たな設置基準を設けました。

主な内容は、次の3つです。

- 高速道路ナンバリング

- ピクトグラム(絵文字)の追加

- 英語の併記(一時停止標識、徐行・前方優先道路の標識、案内標識など)

言語の壁があっても理解できるように、数字や絵で表現しようとしています。

日本人だけでなく、外国人がきちんと道路標識を理解することにより、交通事故を防ぐことができるはずです。

道路標識は、高齢者から小さい子ども、障がいのある方などにとっても見やすく、分かりやすくなるようにフォントや文字サイズなどの様式や掲出位置などが考えられています。

また、夜間の交通安全のためにヘッドライトで反射するような素材が使われていたり、雪の降る地方では、道路標識に雪が積もって見えにくくならないように、標識に傾斜が設けられたり、様々な工夫がされているのです。

道路標識の種類

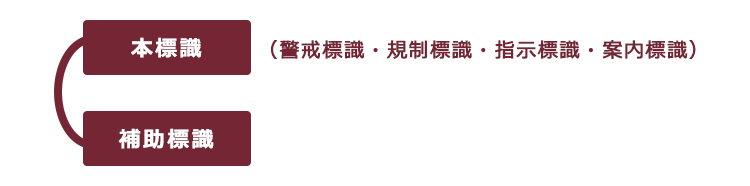

道路標識は、本標識と補助標識に分けられ、さらに本標識は大きく分けて次の4つに分類することができます(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令1条)。

- 警戒標識

- 規制標識

- 指示標識

- 案内標識

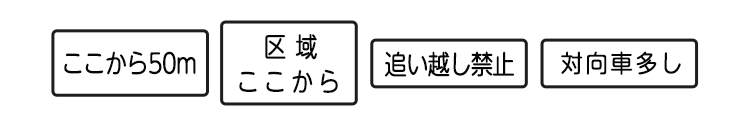

補助標識は、「距離・区域」「日・時間」「規制理由」など本標識の内容を補うものです。

補助標識とは、次のような道路標識の下についている小さな標識です!

主な補助標識は次の表のとおりです。

| 1 | 距離・区域 | 7 | 区間内・区域内 | 12 | 動物注意 |

| 2 | 日・時間 | 8 | 通学路 | 13 | 注意事項 |

| 3 | 規制理由 | 9 | 前方優先道路 | 14 | 方向 |

| 4 | 車両の種類 | 10 | 横風注意 | 15 | 地名 |

| 5 | 駐車時間制限 | 11 | 踏切注意 | 16 | 始点・終点 |

| 6 | 始まり・終わり | ||||

それでは、本標識について具体的にご紹介します。

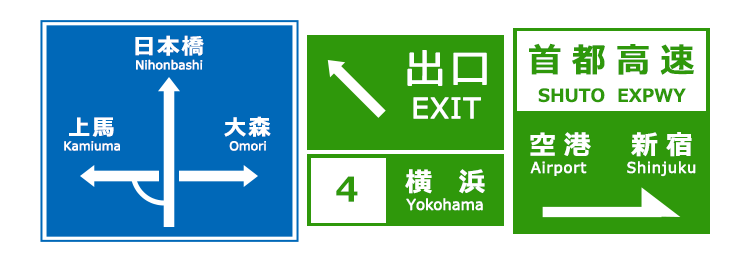

(1)案内標識

【案内標識の一例】

一般道路や高速道路で「東京62km」「大阪27km」など方向と距離が示された標識を見たことがありませんか。これを目的地に迷わず着けるように設置された「案内標識」といいます。見やすさの観点から、一般道路では青地に白文字、高速道路では緑色の背景に白文字になっています。

案内標識には85種類あり、主な案内標識は、次の3つに分けることができます。

- 目的地の方向や距離・路線名・路線番号など経路を案内する標識

- 都道府県や市町村の境界や地点を案内する標識

- 道路の施設を案内する標識

(2)警戒標識

【警戒標識の一例】

警戒標識とは、事故を起こさないように、道路上の危険を知らせる標識です。

警戒標識は、全部で27種類あり、すべて黄色地に黒文字と定められています。

(3)規制標識

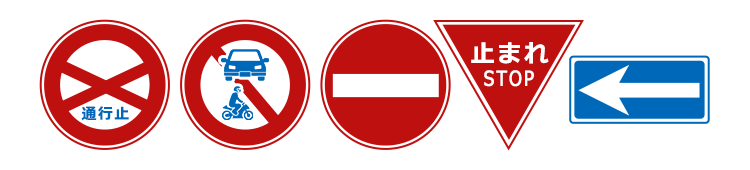

【規制標識の一例】

規制標識とは、自動車の運転手や歩行者に向けて、通行の禁止・制限等の規制を行うものです。

禁止を示す場合には赤色、指定を示す場合には青色と決められています。

また、歩行者に対するものは正方形、車両に対するものは円形や逆三角形です。

たとえば、次のようなものが規制標識にあたります。

- 通行止め

- 車両通行止め

- 車両進入禁止

- 重量制限

- 駐車禁止

- 一方通行

- 歩行者専用/自動車専用

- 転回禁止

- 駐停車禁止

- 最高速度/最低速度 など

(4)指示標識

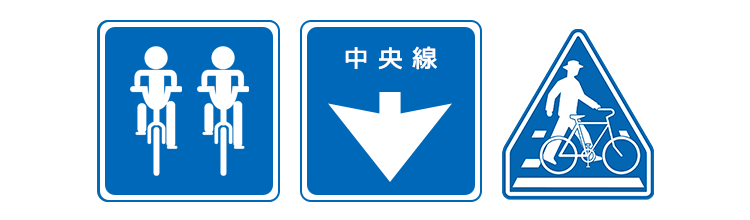

【指示標識の一例】

指示標識とは、通行する上で必要な指示を表すもので、青地に白記号で書かれています。

正方形の標識と五角形の標識があり、五角形の標識は横断歩道に関する標識となっています。

たとえば、次のようなものが指示標識にあたります。

- 並進可

- 安全地帯

- 自転車横断帯

- 優先道路

- 中央線

- 停止線 など

参照:道路標識一覧|国土交通省

道路標識は誰が管理している?

交通事故によって道路標識を破損してしまった場合、賠償しなければなりません。

破損してしまった場合には、どこに連絡すればいいのでしょうか。

(1)案内標識及び警戒標識

案内標識と警戒標識を管理しているのは、それが設置された道路の道路管理者です。道路管理者は、次の表のとおりです。

| 道路の種類 | 道路管理者 | |

| 高速自動車国道 | 国土交通大臣 | |

| 一般国道 | 直轄国道 (指定区間) | 国土交通大臣 |

| 補助国道 (指定区間外) | 都府県(政令市) | |

| 都道府県道 | 都道府県(政令市) | |

| 市町村道 | 市町村 | |

国道には2種類ある!直轄(ちょっかつ)国道と補助国道

国道は、1~507号線まであります(※ただし、48路線が欠番のため、実際には459路線)。

かつて一級国道、二級国道という区別があり、1952年に一級国道には1桁もしくは2桁の番号が、二級国道には3桁の番号が振られました(その時の名残で、59~100番の国道は2020年11月時点において存在しません)。

主に2桁までの国道を直轄国道、3桁の国道を補助国道といいます。正確にいうと、「一般国道の指定区間を指定する政令」で指定された区間内の道路を直轄国道と呼びます。

国内の道路の構成は、高速自動車国道が約0.7%、直轄国道が約1.9%、補助国道が約2.6%、都道府県道が約10.6%、市町村道が約84.1%ですので、大部分が市町村道ですね!

(2)規制標識及び指示標識

道路管理者と各都道府県公安委員会が管理しています。

車を運転中、道路標識を破損してしまった場合には、まずは警察に連絡しましょう!

道路標識に関して意見が言いたい!そんなときは…?

数十年前に設置されたまま放置されている道路標識など、交通安全を図るという道路標識の目的に照らして不適切な状態になっている道路標識も珍しくありません。

次のような状態になっている道路標識に関して意見を言いたい場合には、国土交通省の標識BOXを利用することができます。

- 標識が壊れていて見にくい

- 目標地や距離の表示がおかしい

- 文字が小さく読みづらい

- 方向の表示が実際の道路形状にあっていない

ご自身の住所等を伝える必要がありますが、事故が起きてしまってからでは遅いので、気になる場合には管理者に連絡することをおすすめします。

【まとめ】4つの本標識と補助標識をしっかりと理解しましょう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 道路標識には、本標識とそれを補足する補助標識がある。

- 本標識は「警戒標識」「規制標識」「指示標識」「案内標識」の4つ。

- 案内標識と警戒標識の設置者は道路管理者のため、破損した場合には、道路管理者に対して賠償しなければいけない。

- 指示標識と案内標識は道路管理者と各都道府県の公安委員会が管理している。

- 自動車を運転中に道路標識を破損した時は、まずは警察に連絡すべき。

道路標識は、安全に、かつ安心して道路を利用できるように設けられていますので、しっかりと理解して従うようにしましょう。

もっとも、すべてを覚えきることは困難なため、普段よく使う道路にある道路標識を優先的に覚えたりするなど何か工夫をすることをおすすめします。