交通事故で家族が死亡し、これからどうすればよいのか途方に暮れているかもしれません。

突然、家族を失ったことの悲しみや加害者に対する怒りは筆舌に尽くしがたいものでしょう。

加害者側から支払われるお金では残された遺族が受けた不安や悲しみは拭えないかもしれませんが、せめて経済的な面で適切に責任を取ってほしいものです。交通事故により家族が死亡した場合には加害者側に対して例えば次のようなお金を請求することができます。

- 死亡慰謝料

- 葬儀費用

- 逸失利益(被害者が死亡し、被害者が得られなくなった収入) など

ただ、少しでも多くのお金を受けとるためには、どういったお金を請求できるのか、金額はどのように決められるのかを被害者遺族自身が知っておかなければなりません。これらの知識があるかないかで、金額が大きく変わってくる可能性があります。

この記事では、交通事故でご家族を亡くした場合の次の事について弁護士がくわしく解説します。

- 加害者にお金を請求できる人(遺族)

- 加害者に請求できるお金の内訳

- 加害者に請求する慰謝料の金額の決め方や相場

- 加害者にお金を請求する流れ(交通事故発生~示談金の受けとりまで)

- お金を少しでも早く受けとるための方法

- 交通事故で家族が死亡した場合に弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故で家族が死亡した場合の賠償金請求は誰がする?

交通事故で家族が死亡した場合に、誰が加害者に「賠償金」というお金を請求できるのかを知っておきましょう。

交通事故による賠償金を加害者に請求する権利は、被害者本人にあります。

ただ、交通事故により被害者本人が死亡した場合は、賠償金を加害者に請求する権利は被害者の相続人(=被害者の配偶者や子など)が相続することになります。

つまり、加害者に対する賠償金の請求手続については、死亡した本人の代わりに、相続人である遺族が行うことになります。

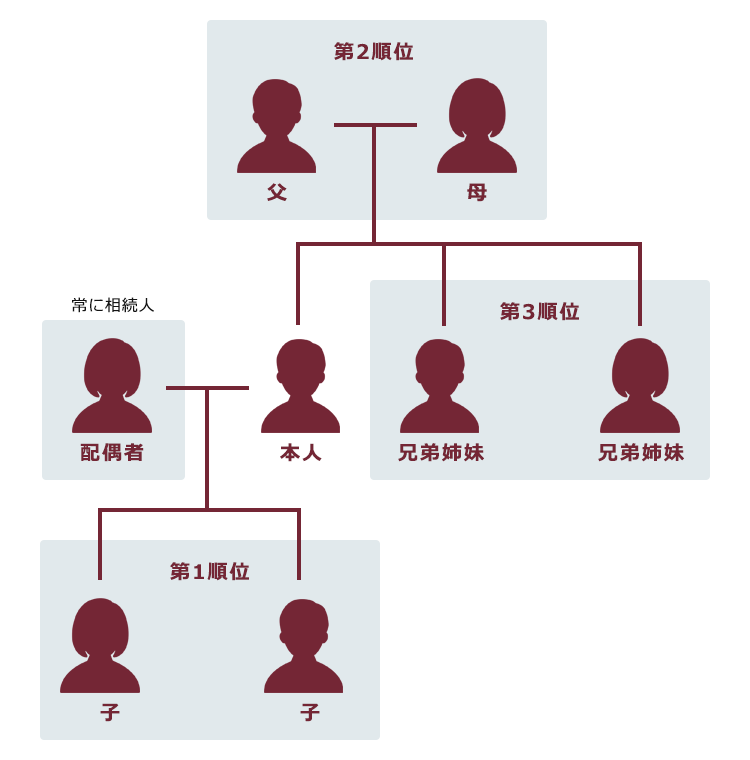

民法では、相続人となる者の範囲があらかじめ定められています。

これを「法定相続人」といいます。法定相続人の範囲は、基本的に次のとおりとなります。

亡くなった本人(=「被相続人」といいます)の配偶者は常に相続人となり、配偶者とともに相続人となる者の順位が次のように定められています。

被相続人の配偶者

+

第1順位:被相続人の子(養子も含む。子がいない場合は孫)

第2順位:被相続人の直系尊属(父母。父母がいない場合には祖父母)

第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)

前順位の相続人がいれば、次順位の者は相続人になりません。

【法定相続人の範囲】

なお、亡くなった本人が生前に遺言を作成していた場合は、遺言のほうが優先され、遺言に定められた人が「相続人」となります。

死亡事故の遺族がすべきことや相続の流れなどをくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

加害者に請求できるお金の内訳とは?

自転車事故で被害を受けた場合、被害者は加害者に対して主に、次のような賠償金を請求できます。

- 死亡慰謝料

- 葬儀関係費用

- 死亡による逸失利益

- 治療関係費

それぞれ説明します。

(1)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合、死亡させられたことに対して請求できる慰謝料のことをいいます。

被害者の方の遺族にも被害者の慰謝料とは別に、近親者独自に、被害者を亡くしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料が認められています。

(2)葬儀関係費用

葬儀関係費とは、葬儀(訪問客の接待、遺体の処置も含みます)やその後の法要(四十九日、百箇日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等のことをいいます。

(3)死亡による逸失利益

交通事故による死亡のため得られなくなった将来の収入を賠償するものです。

例えば、一家の稼ぎ頭であった夫が事故で亡くなった場合には、急に一家の収入が途絶えてしまうことになります。

このような場合に、本来夫が生きていれば、夫が稼ぐはずであった収入を計算して、加害者が残された家族に対して支払うことになります。

(4)治療関係費

治療のためにかかった治療費や薬代・通院交通費・付添看護費・入院雑費なども賠償金として請求することができます。

交通事故で家族が死亡した場合の慰謝料の金額の決め方や相場とは?

では、交通事故で家族が死亡した場合の死亡慰謝料の金額は、どのように決まるのでしょうか。

実は、慰謝料の金額は法律で決められているわけではありません。

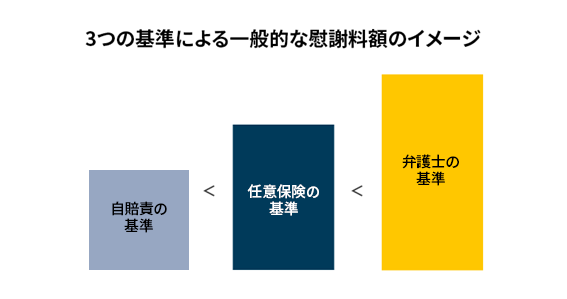

慰謝料の金額は、加害者側との話し合いまたは裁判で決められることになります。その際、3つの算定基準を使うことが一般的なのですが、どの基準を使うかで金額が大きく変わってきます。

これらの基準を知らないまま示談をしてしまうと、「実は他の基準を使えばもっと金額が貰えたのに…」という事態も生じかねません。知らず知らずのうち損をしてしまう前に、交通事故慰謝料の次の3つの算定基準について知っておきましょう。

(1)交通事故慰謝料の3つの基準

交通事故慰謝料の3つの基準には、次のとおりです。

【交通事故慰謝料の3つの算定基準】- 自賠責の基準

- 任意保険の基準

- 弁護士の基準

それぞれ3つの算定基準について説明します。

(1-1)自賠責の基準

「自賠責の基準」は、車両を運転する人が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。国土交通大臣および内閣総理大臣が定めます(自動車損害賠償保障法16条の3)。

自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているため、基本的には慰謝料の額は3つの算定基準のうち最も低くなります。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

(1-2)任意保険の基準

「任意保険の基準」は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。

慰謝料の金額は、一般的に、自賠責の基準と同額か少し上乗せされる程度ですが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。

(1-3)弁護士の基準

「弁護士の基準」は、過去の交通事故事件の裁判例をもとに設定された基準です。「裁判所の基準」と呼ばれることもあります。

「弁護士の基準」は、弁護士が被害者に代わって示談交渉や裁判をする際に使われる算定基準です。

一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

これまで紹介した3つの算定基準を金額の順に並べると、基本的には次のようになります。

この図のとおり、弁護士の基準が一番高額になりやすい傾向にあります。

そのため、保険会社から提示された慰謝料額が弁護士の基準より低いかを確認し、弁護士の基準よりも低い金額となっている場合には、弁護士の基準もしくは弁護士の基準に近い金額に増額してもらうように交渉することをおすすめします。

(2)死亡慰謝料の相場

では、死亡慰謝料の金額の相場について、弁護士の基準とその他の基準とで、死亡慰謝料の額が実際どのくらい変わってくるのか見てみましょう(なお、任意保険基準は非公開となっているため、自賠責の基準と弁護士の基準を比較します)。

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

|---|---|

自賠責の基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料として400万円、被害者の近親者に対しては、次の金額(相場)を目安に死亡慰謝料が支払われることになります。

また、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円を加算して計算します。 | 弁護士の基準では、被害者本人と近親者に対する慰謝料を合わせて計算します。 弁護士の基準では、自賠責の基準と違い、近親者の人数ではなく、被害者本人が家族の中でどのような立場であったかで金額が変わります。

|

【具体例1】被害者本人に妻と子2人いる場合

<自賠責の基準> 1350万円(400万円+750万円+200万円)

<弁護士の基準> 2800万円

【具体例2】被害者本人に夫と子1人がいる場合(父母はすでに死亡)

<自賠責の基準> 1250万円(400万円+650万円+200万円)

<弁護士の基準> 2500万円

このように、自賠責の基準と弁護士の基準を比較すると、死亡慰謝料の相場(目安)は自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となっていることがわかります。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼することがおすすめです。

被害者本人が、加害者側の保険会社に対し、自賠責の基準や任意保険の基準での示談金から弁護士の基準への増額を求めても、なかなか応じてくれないのが実情です。これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない態度で交渉を行いますので、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

弁護士への依頼でもらえる示談金が増える可能性について、詳しくはこちらをご覧ください。

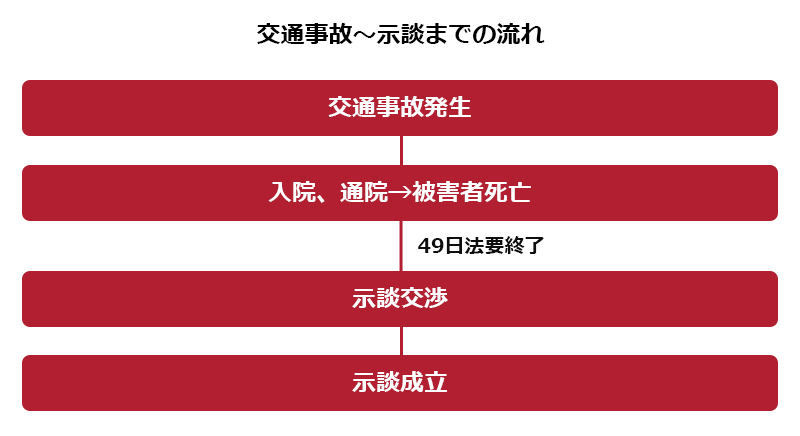

交通事故から賠償金を請求し、示談するまでの流れ

交通事故で家族が死亡した場合、まずは葬儀を行ない、49日法要が終わってから加害者が加入する保険会社と慰謝料を含めた賠償金の話し合いを始めます。

なぜなら、葬儀費用も賠償金として請求できるため、法要が終わって葬儀費用の金額がわかってからでないと賠償金としていくら請求できるかが不明確であるからです。

示談交渉により、当時者双方で損害賠償額に合意したら、2週間程度で加害者側の保険会社から損害賠償金が支払われます。

過失割合など当事者の言い分が異なり、話し合いで示談できない場合には、裁判で適切と考える賠償金を主張し、裁判所の判断を求めることになります。

早めに賠償金を受けとるためには?

示談成立後に賠償金を受けとる場合には、交通事故発生から数ヶ月以上経ってからとなるのが通常です。その間、仕事を休むなどして収入がないと、生活に支障が生じてしまうことがあります。

この場合、「仮渡金」制度を利用して、早めに賠償金の一部を受けとることができます。

被害者が死亡した場合、「仮渡金」として290万円が先に支払われることになります(支払いは1回のみ)。この「仮渡金」を受けとるためには、加害者の加入する自賠責保険会社に対して請求する必要があります。

仮渡金に必要な書類についてくわしく知りたい方はこちらをご覧ください。

交通事故で家族が死亡した場合に弁護士に相談・依頼する3つのメリット

弁護士に依頼した場合のメリットとしては、大きく次の3つのメリットがあります。

弁護士に依頼する3つのメリット

適切な賠償金を受けとれるように交渉してもらえる

弁護士に示談交渉を依頼することで、被害者の受けた損害を法的根拠に基づいて主張することで交渉を有利に展開するだけでなく、上でご紹介した弁護士の基準による慰謝料などの算出により、適正な賠償金を得られやすくなります。

示談交渉や裁判などを弁護士に任せることができる

弁護士に依頼すると示談交渉や裁判などを弁護士に任せることができます。示談交渉や裁判にかかる負担やストレスを軽減し、ご遺族が自分の生活を取り戻すことに集中する時間を確保することができます。

弁護士特約を利用すれば、弁護士費用の心配がなくなる可能性がある

弁護士費用が心配なときであっても、被害者本人またはご遺族が加入している自動車保険の弁護士特約(保険会社が弁護士費用を一定の範囲内で負担してくれる特約)が使えることがあります。

弁護士特約を利用すると、保険会社が弁護士費用を負担してくれますので、ご遺族の方は、弁護士費用を心配することなく、弁護士に依頼することが可能となります。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】適正な死亡慰謝料を受けとるためには、弁護士の基準を使うのがおすすめ!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 交通事故により被害者本人が死亡した場合は、賠償金の請求権は原則として被害者の法定相続人(配偶者や子供など)が相続する。

- 交通事故で家族が死亡した場合に受けとれる主なお金の内訳

- 死亡慰謝料

- 葬儀関係費用

- 死亡による逸失利益

- 治療関係費

- 慰謝料の金額は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準を参考に決める。適正な死亡慰謝料を受けとるためには、弁護士の基準がおすすめ!

- 交通事故で家族が死亡した場合に弁護士に相談・依頼する3つのメリット

- 適切な賠償金を受けとれるように交渉してもらえる

- 示談交渉や裁判などを弁護士に任せることができる

- 弁護士特約を利用すれば、弁護士費用の心配がなくなる可能性がある

死亡事故の場合、高額な賠償金が発生し、賠償金の総額を算定するにあたっては、専門的な知識が必要となりますし、加害者側と交渉する必要があります。

そのため、遺族のみで、示談交渉を行うことはとても難しいといえます。

この点、弁護士に依頼すれば、交渉を代理してもらえます。個人で交渉するよりも、弁護士が交渉した方が、賠償額が上がることも多くあります。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年5月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。