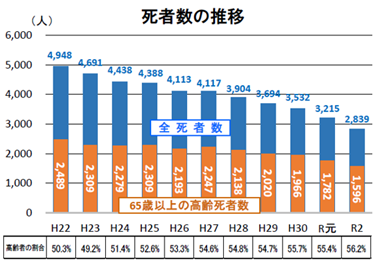

交通事故の死者数は年々減少していますが、その内65歳以上の方の割合は全体の50%以上と高い割合となっています。

2020年度の統計では、交通事故で死亡した方は2839人、その内65歳以上の方は1596人でした。

世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上の方を高齢者と言いますが、高齢者が交通事故で死亡した場合、逸失利益はどう考えれば良いのでしょうか。

死亡事故の場合の逸失利益とは、交通事故で死亡したことにより、将来得られるはずの利益が得られなかったことによる損害です。

交通事故で高齢者が死亡した時、ご家族の中には、働いていなければ逸失利益は受け取れないのではないかと不安になっていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。

そんなことはありません。

確かに、ばりばり働いている若い方と比較した場合にその金額は低くなることはありますが、

- 年金を受給していた

- 年金以外にも収入があった

- 家事に従事していた

場合は、高齢者であっても、基本的には逸失利益の請求が可能です。

今回の記事では、

- 高齢者の死亡逸失利益について

- 高齢者の死亡逸失利益の裁判例

- 高齢者の慰謝料について

- 弁護士に依頼するメリット

などについてご説明します。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

被害者が高齢者であるときの逸失利益

「逸失利益」とは、交通事故によって死亡しなければ、将来得られたであろう収入などの利益のことです。

逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

交通事故で死亡したのが高齢者であっても、この計算式は同じです。

それぞれについてご説明します。

(1)「基礎収入額」とは

「基礎収入額」とは、逸失利益を算出するための元となる収入です。

働いて給与所得や事業所得を得ている方であれば、基本的に交通事故前の収入が基礎収入額となります。

退職して年金を受給して生活している高齢者であれば、年金が基礎収入額となります(※ただし、「遺族年金」や「加給年金」は基礎収入には含まれません)。

(2)「生活費控除率」とは

「生活費控除率」とは、生きていたら支出したであろう生活費などを控除する割合のことです。

もっとも、実際に支出したであろう生活費の金額を全て計算するのは不可能ですから、実務では、次のとおり、一応の基準があります。

| 区分 | 生活費控除率 |

| 一家の支柱 (男女問わず実質上、生計の中心となる人) | 被扶養者1人 40% |

| 被扶養者2人以上 30% | |

| 女子(主婦・独身・幼児等を含む) | 30% |

| 男子(独身・幼児等を含む) | 50% |

(※あくまでも基準ですので、個別の事案で変更することもあります。例えば、基礎収入が年金という場合には、年金の多くは生活費に充てられることが多いため、生活費控除率は高めになることが多いです。)

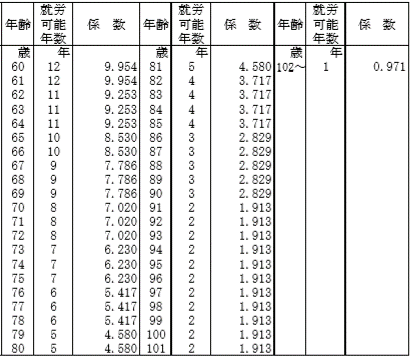

(3)「ライプニッツ係数」とは

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ることにより得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

ライプニッツ係数は、「死亡により就労できなくなった年数」ごとに、予め数値化されています。

2020年4月1日を境にライプニッツ係数は変更されましたが(今後3年ごとに見直される可能性があります。)、2020年4月1日以降のライプニッツ係数は次のサイトをご参照ください。

60歳以上の方のライプニッツ係数を、抜粋します。

高齢者の場合には、一般的に就労可能年数は

平均余命の2分の1

とされます。

平均余命については厚生労働省のサイトをご参照下さい。

なお、後で実際の事例に即してご説明しますが、働いて収入を得ている高齢者の場合のライプニッツ係数は、基本的には就労可能年数分のライプニッツ係数が採用されます。

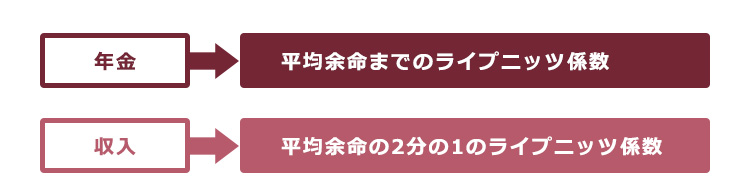

他方、年金は死ぬまで受給できますので、年金を基礎収入をする場合には、就労可能年数には関係なく、平均余命までのライプニッツ係数が採用されるので、注意が必要です。

実際の裁判例について

文章でご説明しても分かりにくいところですので、実際の裁判例をいくつかご紹介します。

(1)年金を受給していた方の逸失利益

| 被害者の 年齢 性別 | 基礎収入額 | 生活費 控除率 | ライプニッツ係数 | 逸失利益 | 裁判年月日 |

| 91歳 男性 | 161万4695円 (老齢基礎年金) | 75% | 2.7232(3年分) ※平均余命3.92年 | 109万9284円 | 大阪地裁 R2.6.18 |

| 87歳 男性 | 432万3058円 (年金) | 40% | 4.3295(5年分) ※平均余命5年 | 1123万0007円 | 東京地裁 R2.2.21 |

| 79歳 男性 | 282万8851円 (年金) | 40% | 7.1078(9年分) ※平均余命9.55年 | 1206万4144円 | 札幌地裁 R2.1.28 |

| 74歳 男性 | 285万7178円 (老齢・厚生・企業年金) | 50% | 9.3936(13年分) ※平均余命12.84 | 1341万9593円 | 札幌地裁 R1.11.27 |

(※上記でご紹介したライプニッツ係数と数値が異なっているのは、上記裁判例が2020年4月1日以前の事故だからです。)

年金を受給していた方は、年金額を基礎収入として、

の計算で逸失利益が算出されています。

ライプニッツ係数について、平均余命を切り上げるか切り捨てるかは裁判所の判断次第です。

先ほど少しご説明しましたが、年金は死亡まで受給できるものですから、年金額を基礎収入額とする場合には、「就労可能年数」を考える必要がありません。

そこで、年金額を基礎収入額とする場合には、平均余命までの年数分のライプニッツ係数をかけて逸失利益を算出します。

(2)年金以外に収入があった方の逸失利益

年金以外にも収入のある高齢者の場合、基礎収入額は「年金分」と「他の収入分」の二本立てになります。

実際の裁判例を見て頂いた方が分かりやすいと思います。

| 被害者の 年齢 性別 | 基礎収入額 | 生活費 控除率 | ライプニッツ係数 | 逸失利益 | 裁判年月日 |

| 75歳 男性 | 62万0017円 (老齢基礎年金) | 40% | 2.7232(3年分) ※ステージⅣのがん 余命3年と試算 | 267万7536円 | 大阪地裁 R1.9.4 |

| 240万円 (役員報酬) | 1.8594(2年分) ※余命の3分の2 | 101万3058円 (合計369万0594円) | |||

| 66歳 男性 | 258万9600円 (年金) | 50% | 11.6896(18年分) ※平均余命18.67年 | 1513万5694円 | 仙台地裁 H30.9.6 |

| 98万8290円 (自営収入) | 30% | 7.1078(9年分) ※平均余命の半分 | 491万7197円 (合計2005万2891円) |

年金とそれ以外に収入があった方は、年金+収入の二本立てで基礎収入額とされます。

この時、年金以外の収入については、就労可能年数までのライプニッツ係数が採用されます。ですので、年金とそれ以外の収入については、それぞれについてのライプニッツ係数が異なることに注意が必要です。

要は、年金以外の収入のある方の逸失利益については、通常は、

を用いて算出されることになります。

年金分は、次の計算式です。

年金以外の収入については、次の計算式です。

(※上記の75歳の男性の裁判例は、被害者の方がステージⅣのがんと診断されていたことから、裁判では平均余命ではなく、ステージⅣの方の通常の生存率などから余命3年と判断されました。)

また、生活費控除率についても、それぞれの収入のどの程度の割合が生活費として控除されるか、という点から、年金とそれ以外の収入について異なる場合があります。

(3)家事従事者の方の逸失利益

ご家族のために家事に従事している高齢者は、家事従事分も基礎収入に算入される場合があります。

そこで、年金以外に収入のある上記の例と同様、基礎収入額が「年金分」と「家事従事分」の二本立てになることに注意が必要です。

実際の裁判例をご紹介しましょう。

| 被害者の 年齢 性別 | 基礎収入額 | 生活費 控除率 | ライプニッツ係数 | 逸失利益 | 裁判年月日 |

| 82歳 女性 | 84万0097円 (国民・厚生年金) | 55% | 7.7217(10年分) 平均余命10.36年 | 291万9139円 | 高松地裁 H31.2.26 |

| 207万8635円 (70歳以上の女性労働者の平均賃金の65%) | 30% | 4.3295(5年分) ※平均余命の半分 | 629万9615円 (合計921万8754円) | ||

| 71歳 女性 | 58万4400円 (老齢基礎年金) | 50% | 11.6895(18年分) ※平均余命約18年 | 341万5671円 | 京都地裁 H28.10.25 |

| 254万円 (女性全年齢平均賃金の70%相当額) | 30% | 7.1078(9年分) ※平均余命の半分 | 1263万7668円 (合計1605万3339円) |

高齢者に限らず、家事従事者が交通事故で死亡した場合、原則として賃金センサスの女性労働者の平均賃金額を基礎収入額として逸失利益を算定します。

ただし、高齢者の場合には、比較的若い家事従事者の方に比べて「労働能力」が低下しているため、賃金センサスの平均賃金から一定の割合で減額されることがあります(※上記の裁判例もそれぞれ65%、70%として計算されています)。

なお、ライプニッツ係数については、年金以外に収入のある方と同じ、「就労可能年数」分のライプニッツ係数ですので、「平均余命の2分の1」のライプニッツ係数とされるのが一般的です。

また、生活費控除率については、年金分については高めに控除され、家事従事分については、基準通り30%とされることが多いという印象です。

ご家族のために家事に従事している高齢者の方が亡くなった場合であっても、家事従事分の逸失利益を請求できますので、注意が必要です。

死亡慰謝料について

交通事故で高齢者が死亡した場合、相手方に対して死亡慰謝料を請求できます(事実上、請求権を相続した相続人の方が請求します)。

慰謝料について、気を付けて頂きたいのは、自賠責の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準はそれぞれ金額が違うという点です。

通常は、自賠責の基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

死亡慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準は次のとおりです。

【自賠責の基準】

| 自賠責の基準 |

| 400万円 |

(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

【弁護士の基準】

| 被害者が一家の支柱である場合 | 2800万円 |

| 被害者が母親・配偶者である場合 | 2500万円 |

| その他の場合 | 2000万~2500万円 |

(※ご家族の慰謝料も含みます。)

なお、高齢者が死亡した場合のご家族の慰謝料について、自賠責の基準は次のとおりです。

【自賠責の基準】

| 請求権者の数 | 金額 |

| 1人 | 550万円 |

| 2人 | 650万円 |

| 3人以上 | 750万円 |

(※2020年4月1日以降の事故の場合)

(※被害者に扶養家族がいる場合は、上記金額に200万円が加算されます。)

(※請求権者は被害者の父母・配偶者・子です。)

高齢者であるからと言って、死亡慰謝料が減額されるということは基本的にはありません。

任意保険会社の基準は、各保険会社によって異なりますし、公表されていませんので一概に金額は言えませんが、基本的には自賠責の基準より高額ですが、弁護士の基準には及びません。

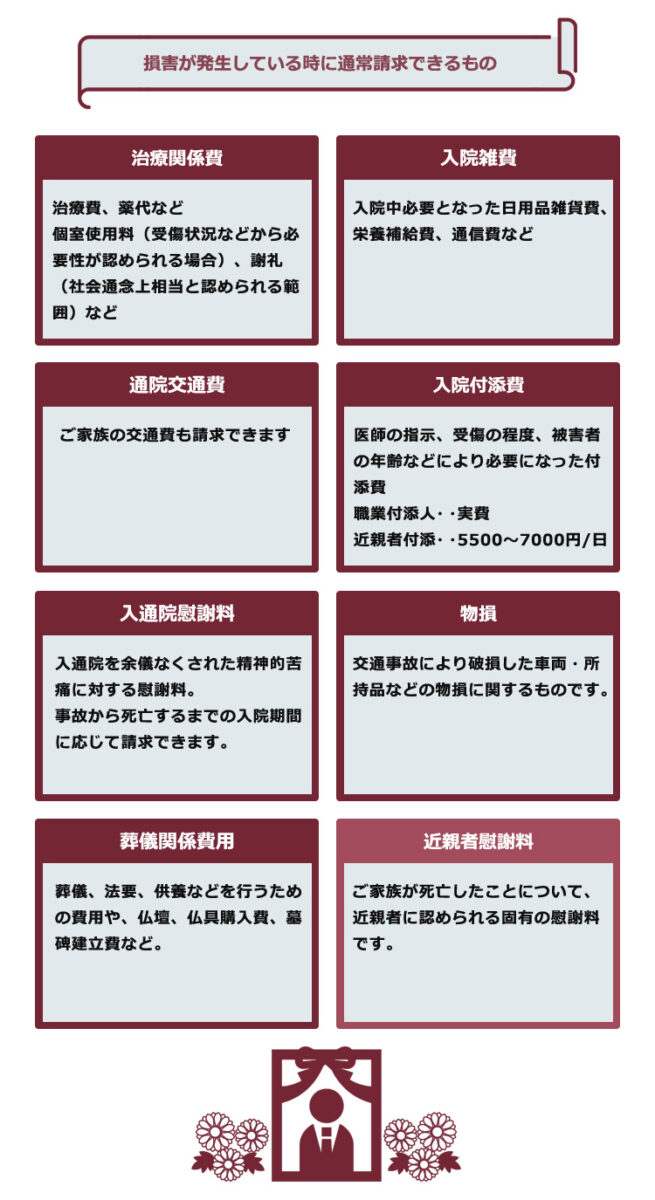

その他、相手方に請求できる損害賠償項目について

高齢者が死亡した場合、逸失利益や慰謝料以外にも、主に次の項目について損害が発生している場合に賠償請求が認められます。

(※具体的な請求項目は事案によって異なります。)

弁護士に依頼するメリットについて

それでは、ご家族が交通事故の被害にあって死亡してしまった時に、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できること

交通事故が起こった時に、加害者だけではなく被害者にも過失(不注意や落ち度のことです)があったという場合、被害者の過失に応じて、賠償額が減額されることがあります(例えば、賠償額が1000万円だとして、被害者に2割の過失があるとすると、800万円に減額されます)。

高齢者の死亡事故の中で一番割合が大きいのが「歩行中」の事故です。

全歩行中の死亡事故の中でも高齢者の歩行中の死亡事故は、近年7割前後で推移しています。

また、残念ながら高齢者の死亡事故は、横断歩道外の横断(いわゆる「乱横断」)による割合も高いです。

被害者の過失の点は、相手方と意見が鋭く対立しますので、示談交渉が難航しがちです。

歩行者の交通事故について詳しくはこちらをご覧ください。

大切なご家族を事故で亡くした上に、相手方から過失の話を持ち出され、事故の原因が被害者にあると言われているという気持ちになる方も多いです。

保険会社の提案が、加害者の話だけをうのみにしたのではないかと感じることも多いでしょう。

こんな時、弁護士に依頼すれば、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を判断し、過失割合を修正できるところは修正した上で適正な損害倍書額を算出します。過失割合の修正について詳しくはこちらをご覧ください。

ですから、弁護士に依頼した場合には、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できます。

(2)最終的に受領する金員が増額する可能性があること

先ほどご説明したとおり、交通事故で死亡したのが高齢者であっても、年金や年金以外の収入を基準に逸失利益を請求できます。

特に、詳しくない方は見落としがちですが、家事従事者の方であっても、家事従事分の逸失利益の請求も可能です。

逸失利益は、先ほど見て頂いたとおり、高齢者であっても、高額になります。

ですから、相手方との交渉が難航しがちな項目になります。

弁護士に依頼した場合には、裁判上認められている逸失利益をベースに交渉しますので、ご自身で交渉される場合に比べ、逸失利益の見落としがありません。

さらに、慰謝料についての自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準が大きく異なっています。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

また、近親者の慰謝料についても、裁判で認められている基準をベースに交渉します。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。

ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は被害者自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害事故に遭った車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。

ただし、自己に重大な過失がある場合など、弁護士費用特約が使えない場合があります。

弁護士費用特約を使うためには様々な条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせしておきましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】高齢者であっても、交通事故で死亡した場合には、逸失利益を請求できる場合がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 高齢者が交通事故で死亡した場合

・年金を受給していた場合

・年金以外の収入があった場合

・家事に従事していた場合

は、逸失利益を請求できる。 - その他、死亡慰謝料が請求できるが、慰謝料は自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準が異なり、弁護士の基準が通常は一番高額となる。

- 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する場合、

1.不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる

2.最終的に受領できる金員が増額する可能性がある

というメリットがある。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となります。

弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

(以上につき、2021年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。