2021年度の厚生労働省の調査によれば、変形労働時間制を採用している企業は、56.4%にも上っています(1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働時間制をとっている企業の合計)。

このように導入している企業も多い変形労働時間制について、弁護士が解説いたします。

変形労働時間制とは?フレックスタイム制やシフト制との違い

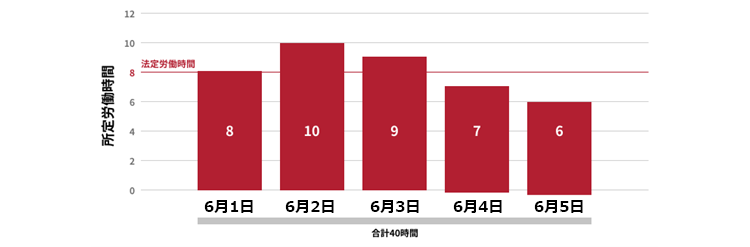

変形労働時間制とは、「労働基準法32条に定める1日及び週の法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を、特定の日または週において超えることがあっても、一定の期間内(※)において、平均したときに週の法定労働時間を超えなければ、労働基準法32条違反にはならない」とする制度です。

(※1)一定の期間

変形労働時間制を導入する場合、1年、1ヶ月、1週間など、変形労働時間制を適用する「単位期間」が設定されます。

【例 1週間単位の変形労働制時間制の場合】

変形労働時間制と混同しやすい、フレックスタイム制やシフト制との違いについて解説いたします。

(1)フレックスタイム制

「フレックスタイム制」とは、一定の期間のなかで、一定時間労働することを条件として、自由な時間に出勤して、退勤できる制度です。

フレックスタイム制と変形労働時間制は、いずれも柔軟に労働時間を決めることができる制度である点で共通します。

しかし、変形労働時間制は、自由な時間の出退勤が認められているわけではないという点で、フレックスタイム制と異なります。

参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚生労働省

(2)シフト制

「シフト制」は、シフトパターンごとに従業員が交替で勤務する制度です。

シフト制では、早出、遅出などのパターンが設けられ、特に飲食店・コンビニエンスストアなどでよく用いられている勤務体系です。

これに対して、変形労働時間制では、必ずしも従業員が交替で勤務するわけではない、という点でシフト制とは異なります。

変形労働時間制の種類

変形労働時間制の種類について解説いたします。

(1)1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定期間を平均すると、1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間内(※)となるように定めれば、労働時間が特定の日や週に法定労働時間(※)を超えて、労働させることが可能になる制度です。

※1日の法定労働時間は8時間、1週の労働時間は40時間(特定の事業は週44時間)です。

(2)1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月超~1年以内の期間を平均して、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをすれば、法定労働時間を超えて(※)労働させることができる制度です。

※1年単位の変形労働制の場合、法定労働時間には一定の制約があり、最大で1日10時間、1週52時間までとなっています。

(3)1週間単位の非定型的変形労働時間制

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができ、一定の要件を満たせば1日について10時間まで労働させることができるという制度です。

参考:1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5) フレックスタイム制(第32条の3)|愛媛県労働局

変形労働時間制の残業代の計算方法

残業は、法内残業(定時を超えるが労働基準法上の残業にはあたらない残業)と、法外残業(労働基準法上の残業)に分かれます。

そして、法外残業には次の種類があります。

- 時間外労働

- 休日労働

- 深夜労働

変形労働時間制の残業代の計算方法についてご説明いたします。

(なお、時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結・届出が必要です。また、時間外労働・休日労働には、一定の上限規制があることに注意しましょう。)

(1)残業代の計算式

通常の勤務体系と同様に、変形労働制の法律上の残業代は、次の通り計算されます。

残業代=残業時間×割増率×1時間当たりの基礎賃金

変形労働時間制の場合、法律上の「残業時間」の内、時間外労働をした時間のカウントの方法が通常の勤務体系と異なります。

1ヶ月以内・1年以内の変形労働時間制と、1週間以内の非定型的変形労働時間制では、時間外労働の時間のカウント方法が異なりますので、以下、分けて説明いたします。

(2)時間外労働のカウントの方法(1ヶ月以内、1年以内の変形労働時間制の場合)

1ヶ月以内、1年以内の変形労働制の場合、時間外労働の時間をカウントする方法は、次の通りです。

- 1日単位の計算

- 週単位の計算

- 単位期間での計算

この3通りをすべて合計すると、変形労働時間制における時間外労働の合計時間を出すことができます。

ではこの3通りについて詳しくご説明します。

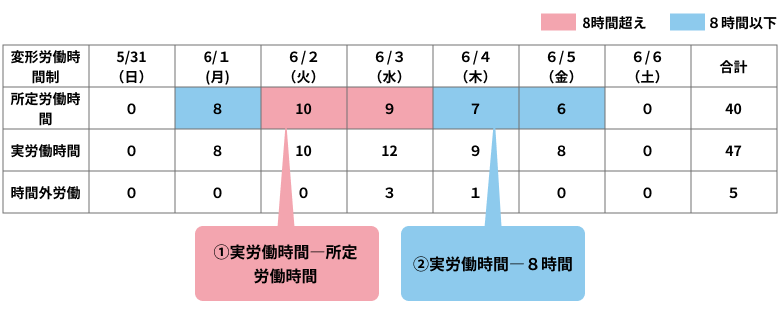

(2-1)1日単位の計算

1.1日8時間を超える所定労働時間を定めた日

→時間外労働の時間=所定労働時間を超えて労働させた時間

2.1日8時間以下の所定労働時間を定めた日

→時間外労働の時間=8時間を超えて労働させた時間

【1、2の例】

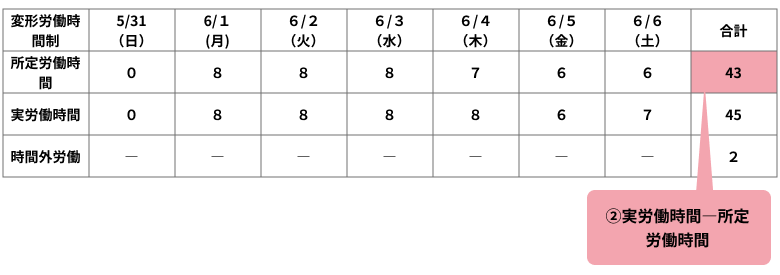

(2-2)週単位の計算

日単位の計算と週単位の計算とで、時間外労働の時間カウントが重複しないようにする必要があります。そのため、週単位の計算では、1日単位の計算で時間外労働とカウントされた時間分は除きます。

3.1週40時間(※1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、特定の業種は1週44時間)を超えた所定労働時間が定められた週

→時間外労働=所定労働時間を超えた労働時間

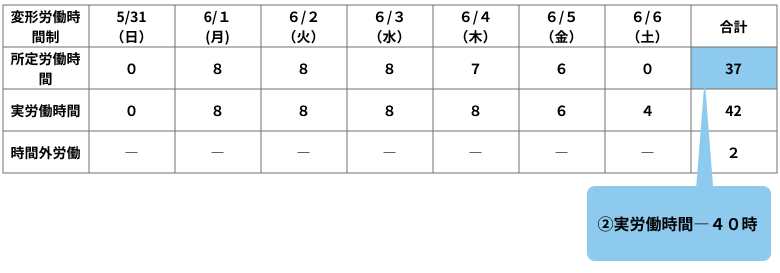

4.1週40時間(※1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、特定の業種は1週44時間)以下の労働時間が定められた週

→時間外労働=1週40時間(※1ヶ月単位の変形労働制の場合、特定の業種は1週44時間)を超えた労働時間

※法定時間が1週44時間となる特定の業種

常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作は除く)、保険衛生業、接客業

【3.の例】

【4.の例 ※法定労働時間が1週40時間の場合】

(2-3)単位期間での計算

5.時間外労働

=単位期間の総実労働時間の内、同期間の法定労働時間の総枠を超える労働時間

ただし、1~4の日単位・週単位の計算と、5の単位期間での計算とで、時間外労働の時間のカウントが重複しないようにする必要があります。

そのため、5での単位期間の計算では、1~4の日単位・週単位の計算で時間外労働としてカウントされた時間分は除きます。

【1ヶ月の法定労働時間の総枠】

| 1ヶ月間の暦上の日数 | 法定労働時間:週40時間 | 法定労働時間:週44時間 (1ヶ月単位の変形労働制で、特定の業種の場合) |

|---|---|---|

| 28日 | 160時間 | 176.0時間 |

| 29日 | 165.7時間 | 182.2時間 |

| 30日 | 171.4時間 | 188.5時間 |

| 31日 | 177.1時間 | 194.8時間 |

【5.の例】

※6月1日~6月30日を単位期間とする変形労働制の場合(週法定労働時間は40時間)

※表中、週単位の時間外労働がある週は青色、日単位の時間外労働がある日は橙色で示しています。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||

| 日付 | – | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |

| 所定労働時間 | – | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 43 |

| 実労働時間 | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 45 |

| 時間外労働 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 週単位:2 日単位:0 |

| 日付 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 合計 |

| 所定労働時間 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 37 |

| 実労働時間 | 0 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 40 |

| 時間外労働 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 週単位:0 日単位:1 |

| 日付 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 |

| 所定労働時間 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 41 |

| 実労働時間 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 46 |

| 時間外労働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 週単位:4(46-41-1) 日単位:1 |

| 日付 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 合計 |

| 所定労働時間 | 0 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 40 |

| 実労働時間 | 0 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 47 |

| 時間外労働 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 週単位:6(47-40-1) 日単位:1 |

| 日付 | 28 | 29 | 30 | – | – | – | – | 合計 |

| 所定労働時間 | 0 | 5 | 5 | – | – | – | – | 10 |

| 実労働時間 | 0 | 8 | 8 | – | – | – | – | 16 |

| 時間外労働 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | 00 |

A 6月の法定労働時間の総枠 171.4時間

B 実労働合計 194時間

C 週単位・日単位の時間外労働合計 15時間(週単位:12時間、日単位:3時間)

↓

D 単位期間での時間外労働

=B-A-C

=194時間-171.4時間-15時間

=7.6時間

※週単位の時間外労働の計算では、ここまでにご説明したとおり、日単位の時間外労働の時間数を差し引くため、このとおりの数字となります。

※上記の例では、6月8日と10日の法内残業(1日8時間を超えない範囲での所定時間を超えた労働)の部分についても、残業代を請求できます。

日でみた場合は時間外労働とはならず、週との関係でも時間外労働となりませんが、所定の時間を超えた法内残業として扱われるからです。

(3)時間外労働のカウントの方法(1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合)

1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合、次の労働時間が時間外労働時間となります。

1.1週40時間を超える労働時間

2.8時間以下が所定労働時間である日は、8時間を超える労働時間

8時間を超える所定労働時間である日は、その所定労働時間を超える労働時間

(1でカウントした時間は除く)

参考:1週間単位の非定型的変形労働時間制(法第32条の5)|厚生労働省

(4)割増率

次に、割増率についてですが、変形労働時間制であっても通常の勤務体系と同様の割増率となります。

| 残業の種類 | 割増賃金が発生する条件(※1) | 最低限度の割増率 | |

|---|---|---|---|

| 時間外労働 | 1日8時間・週40時間のいずれかを超えて労働。 (法定休日の労働時間は含まず)(※2) | 時間外労働が月60時間までの部分 | 1.25倍 |

| 時間外労働が月60時間を超えた部分 | 1.5倍(※3) | ||

| 深夜労働 | 22~5時の間の労働 | 1.25倍 | |

| 休日労働 | 法定休日の労働 | 1.35倍 | |

| 重複する部分 | 時間外労働が0時間を超えて月60時間までの部分と、深夜労働が重複する部分 | 1.5倍 | |

| 時間外労働が月60時間を超えた部分と、深夜労働が重複する部分 | 1.75倍 (※4) | ||

| 法定休日に深夜労働した部分 | 1.6倍 | ||

※1 残業時間として認められるためには、「会社の指示によって労働させられた」ことが必要です。

※2 時間外労働の例外

常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作は除く)、保険衛生業、接客業については、週44時間を超えた労働

1週間単位の非定型的変形労働時間制あるいは1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、上記の事業であっても、週平均40時間以内とすることが必要です。

※3 次に該当する企業(中小企業、以下同じ)は、2023年3月末までは、最低の割増率は1.25倍となります。

・小売業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が50人以下

・サービス業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が100人以下

・卸売業:資本金1億円以下または常時使用する労働者が100人以下

・その他:資本金3億円以下または常時使用する労働者が300人以下

※4 中小企業では2023年3月末までは、最低の割増率は1.5倍となります。

(5)基礎賃金

次に、変形労働時間制の基礎賃金の計算方法について、解説いたします。

変形労働時間制であっても通常の勤務体系と同様の割増率となります。

(5-1)1時間当たりの基礎賃金の計算方法

【月給制の場合】

月給の基礎賃金÷(※)1年間における一ヶ月平均所定労働時間

※1年間における一ヶ月の平均所定労働時間

=1年間の所定出勤日数×1日の所定労働時間÷12

【年俸制の場合】

1年間の基礎賃金÷1年間の所定労働時間

【歩合給の場合】

1ヶ月の歩合給÷その月の総労働時間

ここでいう基礎賃金とは、次で解説の通り、一定の賃金を控除したものとなります。

(5-2)基礎賃金の算定にあたり、給料から控除される賃金

基礎賃金は、定時の労働時間に対する賃金から、次の賃金を控除した金額となります。

- 個人の事情に基づき払われている賃金

- 臨時に支払われた賃金

- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

【控除される賃金の例】

名称ではなく、実質により控除されるか否かが決まります。

| 個人の事情に基づき払われている賃金 |

|

| 臨時に支払われた賃金 |

|

| 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 |

|

(6)法内残業

法内残業に関しては、変形労働時間制であっても、通常の勤務体系と同様の計算方法になります。

すなわち、所定労働時間を超えた労働時間のうち、法外残業としてカウントされなかった時間が、法内残業時間です。

法内残業分につき、所定労働時間と同じ賃金とするのか、割増率をいくらか設定するのかは、会社に委ねられています。

変形労働時間制のメリットとデメリット

次に、変形労働時間制のメリットとデメリットについて解説いたします。

(1)変形労働時間制のメリット

変形労働時間制では、業務の忙しさの程度に合わせて労働時間を設定できるので、忙しい時期の残業手当を削減することができます。

また、忙しい時期にだけ従業員を雇わなければならない、という事態も少なくなります。

変形労働時間制では、従業員としては暇な時期には労働時間を短くできるなど、メリハリのある働き方が可能です。

(2)変形労働時間制のデメリット

変形労働時間制の場合、労働日ごとに労働時間を労使協定などで設定するといった、導入までの手続きが必要となり、煩雑であるというデメリットがあります。

また、変形労働時間制は、日によって労働時間が異なることがありますので、勤怠管理が煩雑です。

さらに、次の方には、変形労働時間制が適用できません。

- 満18歳未満の者

ただし、一定の例外が認められています。 - 妊娠中や産後1年を経過しない⼥性が請求した場合

この場合、通常の勤務体系と同様の法定労働時間内の勤務となります。

また、次の方に対して変形労働時間制を適用する場合、育児などに必要な時間を確保できるように配慮する必要があります。

- 育児を⾏う者

- 介護を⾏う者

- 職業訓練または教育を受ける者

- その他特別の配慮を要する者

変形労働時間制を導入するためには労使協定などが必要

変形労働時間制を導入するためには労使協定などが必要となります。

変形労働時間制の種類ごとに、労使協定の内容が異なります。

以下、変形労働時間制の種類ごとに分けて解説いたします。

(1)1ヶ月以内、1年以内の変形労働時間制の場合

1年以内の変形労働時間制を導入する場合、次の事項について労使協定で定め、当該労使協定を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

1ヶ月以内の変形労働時間制の場合には、労使協定ではなく、就業規則(常用する労働者が10人未満の事業の場合はその他これに準ずるもの)で定めることも可能です。

- 変形労働時間制の対象となる労働者の範囲

- 変形労働時間制の対象期間(1ヶ月以内)および起算日

- 労働日、労働日ごとの労働時間

※法定労働時間の総枠の範囲内となるよう設定

=対象期間を平均して、週40時間(1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、特例措置対象事業場は44時間)以内となるよう設定

※所定労働日数、連続労働日数、1日1週の所定労働時間の上限等の一定の規制があります。 - 特定期間

※特に業務が繁忙な期間のことをいいます。 - 労使協定の有効期間

上記の他に、就業規則にて、原則として、変形労働時間制が適用される期間内における、「労働日ごとの始業時刻・終業時刻」を特定する必要があります。

(2)1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合

1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合、次の事項を労使協定で定め、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

- 所定労働時間数

※労働時間は、1週40時間以下、1日10時間以下にする必要があります。 - 1週間単位の非定型的変形労働時間制を取ること

1週間単位の非定型的変形労働時間制の場合、毎日の所定労働時間をあらかじめ就業規則や、労使協定で定める必要はありません。

その代わり、原則として、当該1週間が開始する前に、1週間の各日の労働時間を労働者に書面で通知する必要があります(労働基準法32条の5第2項)。

参考:1週間単位の非定型的変形労働時間制(法第32条の5)|厚生労働省

【まとめ】変形労働時間制は日によって所定労働時間が異なる働き方

この記事のまとめは次のとおりです。

- 変形労働時間制とは、「労働基準法32条に定める1日及び週の法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を、特定の日または週において超えることがあっても、一定の期間内において、平均したときに週の法定労働時間を超えなければ、労働基準法32条違反にはならない」とする制度。

- 変形労働時間制には、1ヶ月単位、1年単位、1週間単位の3種類がある。

- 変形労働時間制の残業代は、「残業代=残業時間×割増率×1時間当たりの基礎賃金」の式で計算できる。

変形労働時間制の場合、時間外労働をした時間のカウントの方法が通常の勤務体系と異なる。 - 変形労働時間制のメリットとして、暇な時期には労働時間を短くできるなどメリハリのある働き方が可能になるなどのことがある。

- 変形労働時間制のデメリットとして、導入までの手続きが煩雑であることや勤怠管理が煩雑であることなどがある。

変形労働時間制は多くの企業で導入されており、メリハリのある働き方ができるなどメリットがありますが、変形労働時間制の導入までの手続きや勤怠管理が煩雑といったデメリットもあります。

変形労働時間制の導入には労使協定が必要などの厳格な手続きが必要ですので、不安や疑問があれば、労働問題を扱う弁護士などの専門家に相談しましょう。