交通事故に遭い、ケガをしてしまったとき、まず頭に浮かぶのは「治療期間はどれくらいなんだろう?」ということではないでしょうか。

早く治して、いつも通りの日常に戻りたいと思う一方で、治療費はいつまで支払われるのか、慰謝料はどれくらいもらえるのかなど、お金のことも気になりますよね。

実は、治療期間は治療費や慰謝料の金額に大きく関わってくる重要な要素です。本コラムでは、そもそも治療期間がいつまでなのか、保険会社が提示する治療費の打ち切りにどう対処すればいいのか、そして適正な賠償金を受け取るための方法について詳しく解説します。

ここを押さえればOK!

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合、医師に治療終了かどうか確認し、まだ治療が必要なら治療費の支払いの継続を求めて交渉します。自費で治療を継続した場合でも、のちに必要な治療であったと認められれば、保険会社から治療費が支払われます。

交通事故の慰謝料の金額を決める基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあり、基本的には弁護士基準(裁判所基準)が最も高額になります。弁護士に相談することで受け取れる慰謝料が増える可能性があります。交通事故でケガをしてお困りの方は、アディーレへご相談ください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

交通事故の治療期間とは?

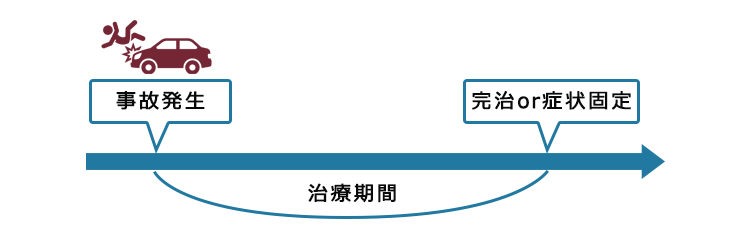

治療期間とは、文字どおり治療をしている期間のことですが、その終期はケガが完治または症状が固定した時(医学上一般に認められた治療を行っても、それ以上医学的に改善が見込めない状態)になります。

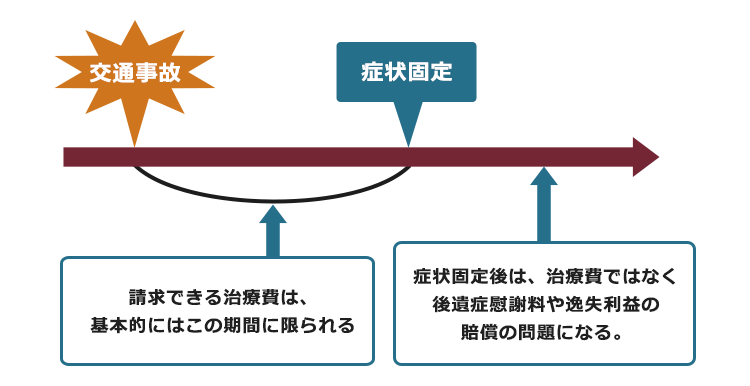

治療期間中の治療費は、必要かつ相当と認められる範囲で、加害者やその保険会社に対して請求できます。一方で、症状固定後は、それ以上治療をしても医学的に症状の改善をもたらさないという意味で必要性が認められないため、加害者や保険会社に治療費を請求することはできません。

このように、保険会社にとって治療期間とは、その間の治療費を負担するかどうかの基準となる期間なのです。

治療期間と慰謝料の関係とは?

治療期間は加害者や保険会社に請求できる「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」(交通事故にあってケガをして治療を余儀なくされた被害者の精神的苦痛を慰謝するためのお金)の金額に大きくかかわってきます。

被害者の精神的苦痛は、ケガが重いほど大きくなると考えられているところ、ケガが重いかどうかの判断は入通院の期間、つまり治療期間が1つの重大な判断要素となるからです。つまり、入通院慰謝料(傷害慰謝料)は通常、治療期間が長いほど高額になります。

治療期間終了後も後遺症が残ったらどうする?

治療終了後も後遺症が残ったときは、基本的にその後遺症に後遺障害等級が認定されれば、加害者や保険会社に「後遺症慰謝料」や「後遺症による逸失利益」を請求できます。

そのため、治療期間が終了し、その時点で何らかの後遺症が残っている場合には、後遺障害等級認定の申請をご検討ください。

保険会社による「治療費の打ち切り」とは?

交通事故の被害にあった場合、通常は加害者の保険会社から病院に直接治療費が支払われ、被害者自身は治療費を負担していないことが多いです。このような保険会社の対応を「一括対応」といいますが、実は、これは保険会社のサービスの一環であって、法的義務ではありません。

保険会社は被害者の治療費を支払う義務があるのですよね?

その支払義務により、病院に治療費を支払っているのではないのですか?

確かに、保険会社には被害者の治療費について、必要かつ相当な範囲での支払義務があります。しかし、それは被害者が負担した治療費を保険会社が支払う義務であって、直接病院に支払わなくてはならない義務ではないのです。

本来は、被害者が一旦病院に対して治療費を支払ったうえで保険会社に治療費を請求しなくてはならないところ、保険会社がサービスとして、先回りして病院に支払っているに過ぎないのです。

一括対応は、あくまでも保険会社のサービスなので、途中で治療費の支払いを打ち切ると言われた場合に、保険会社に支払いの継続を強制することはできません。

保険会社の治療期間の目安である「DMK136」とは?

保険会社が治療費の支払いを打ち切るかどうかは、あくまでも保険会社の判断によります。

ケガの内容や程度、治療期間などによって異なりますし、会社の判断基準もそれぞれですが、一般的に治療費を打ち切る目安として「DMK136」といわれる目安があります。

- 「D」=「打撲」の治療期間の目安は1ヵ月

- 「M」=「むち打ち」の治療期間の目安は3ヵ月

- 「K」=「骨折」の治療期間の目安は6ヵ月

ケガの程度や被害者の年齢などによって症状も異なりますので、必ずしも上の目安期間が経過したら保険会社に打ち切りを打診されるわけではありません。ただし、症状がなかなか改善しないまま治療が長期間に及ぶ場合には、保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診される可能性がありますので、そのような可能性を念頭に入れておきましょう。

治療費の打ち切りを打診されたらどうすればいい?

「そろそろ治療期間は終了ですから、治療費を打ち切りたい」突然、保険会社からそのような打診を受けるとさぞ驚くかと思います。保険会社から裏切られたような気持ちになるかもしれません。

そんなときは、焦らず、本当に治療終了かどうか医師に確認しましょう。

被害者を治療しているのは医師であって、保険会社ではありません。

ケガが完治したのか、症状固定に至っているのか、治療を終了してもよいのか、まずは医師の指示に従いましょう。

治療を継続する必要があるのに、保険会社に言われるままに治療を中止してしまうと、あとでご説明するとおり、適切な後遺障害等級認定を受けられないなどの不利益を被るおそれがあるため注意が必要です。

(1)医師に「治療が必要」と言われた場合

医師に「まだ治療を継続する必要がある」と言われた場合には、その旨診断書などに記載してもらった上で、治療費の支払いの継続を求めて、保険会社と交渉しましょう。

保険会社が治療費の打ち切りを打診するのは、自社の負担を減らすということのほかに、無用な治療を続けて治療費や慰謝料などを不当に請求する保険金詐欺を警戒しているという面もあります。そのため、医師が治療を継続する必要があると判断している場合には、治療費の支払いが継続される可能性があります。

(2)保険会社と交渉しても治療費の支払いを打ち切られた場合

保険会社と交渉しても治療費の支払いを打ち切られることもあります。その場合には、健康保険などを利用しながら治療を継続することをおすすめします。

今後、もしも後遺症が残って後遺障害等級認定の申請をすることになった場合には、「十分な治療が行われたにもかかわらず、症状が残ってしまったこと」を医師が作成した書面で説明しなければいけません。

医師が治療の継続が必要と判断しているのに途中で治療を終了してしまうと、結局、適切な後遺障害等級認定を受けられない可能性があります。

後遺障害等級に認定されるかどうか、認定されるとしても何級に認定されるかは、後遺症慰謝料や逸失利益の金額に大きく影響します。本来受け取れるはずであった賠償金を請求できなくなるおそれがありますので、まずは医師が症状固定と判断するまでは、適切な治療を継続することが大切です。

(3)自費で治療を継続した場合

自費で治療を継続した場合であっても、のちのち保険会社と示談する際、必要な治療であったと認められると、治療費は保険会社から支払われます。

示談交渉を弁護士に依頼したほうがいい理由とは?

弁護士が交渉すると賠償金が増額される可能性があることはご存じでしょうか?その理由をご説明します。

交通事故の損害賠償について、その金額を決める基準には次の3つがあります。

| 自賠責保険基準 | 法令で加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準。被害者への必要最低限の補償を目的としているため、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなる。 |

| 任意保険基準 | 各保険会社が独自に設定している算定基準で、保険会社によって内容は異なる。一般的には、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であることが多い。 |

| 弁護士基準 (裁判所基準) |

過去の裁判例をもとに設定された基準で、弁護士が保険会社と示談交渉をする際に用いられる。弁護士基準(裁判所基準)による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となる。 |

保険会社が提示する賠償金は、自賠責の基準のままの金額であることや、多少それより増額された金額であることが多く、弁護士基準(裁判所基準)に従った金額を提示することはまずありません。

弁護士が保険会社と示談交渉をする場合、弁護士は、被害者が受け取れる賠償金が一番高額になるよう、基本的には弁護士基準(裁判所基準)に基づいて交渉します。その結果、弁護士基準(裁判所基準)やそれに近い金額で示談できることも多いです。

保険会社が提示する賠償金は、それ以上は出せないという金額ではありません。実際、弁護士が交渉することにより、増額されることは本当に多いです。

保険会社から賠償金の提示があった場合には、すぐに納得せず弁護士に依頼したらどの程度増額される見込みがあるのか、弁護士に相談することをおすすめします。

あなたが受け取れる慰謝料額とは?|計算機でチェック

慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額(弁護士の基準)を知ることができます。

「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。

軽症の場合の慰謝料計算

死亡の場合の慰謝料計算

【まとめ】交通事故の治療期間は完治または症状固定時まで。それまでは治療を継続すべき

交通事故の治療期間(治療費が支払われる期間)は、ケガが完治するか、それ以上改善が見込めない「症状固定」となるまでです。

まだ治療中なのに保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合には、すぐに治療をやめるのではなく、まずは医師に相談し、治療継続が必要と判断されれば健康保険などを利用してでも治療を続けることが大切です。

治療期間が長引いたり、後遺症が残ったりした場合、保険会社が提示する金額は適正な賠償額ではないことがほとんどです。アディーレ法律事務所では、適正な賠償金を受け取れるようサポートいたします。交通事故の被害に遭われた方は、ぜひ一度アディーレにご相談ください。