『和解金や給付金の受給手続きの代理を弁護士に依頼したいんだけれども、面談の場でどのようなことを聞かれるんだろうか』

アスベスト(石綿)訴訟で和解金や給付金を受給するためには、和解要件や給付金の受給要件を満たす必要があります。そのため、弁護士との面談では、このような要件を依頼者が満たしてのか判断する上で必要な事情が主に聴取されることとなるでしょう。

本記事では、アスベスト(石綿)訴訟の手続きの代理を弁護士に依頼する場合に弁護士から聴取される事項等について解説します。聴取されることをあらかじめ知っておけば、面談に向けて準備もしやすく、相談から依頼までがスムーズにいくことでしょう。

ここを押さえればOK!

具体的には、氏名や住所などの基本情報のほか、いつ、どこで、どのようなアスベスト関連作業に従事したか、現在の病名や通院・治療歴、労災保険や石綿健康被害救済制度の利用有無、じん肺管理区分の決定状況などが聴取されます。被害者本人が死亡している場合は、家族構成も確認されます。

工場型アスベスト訴訟の場合、和解要件は以下の3点です。

1.1958年5月26日から1971年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト工場内で粉じんばく露作業に従事したこと。

2.その結果、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などの健康被害を負ったこと。

3.損害賠償請求権の消滅時効期間内に提訴していること。

建設型アスベスト訴訟における給付金の受給要件は以下の2点です。

1.特定石綿ばく露建設業務に従事し、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、石綿肺、良性石綿胸水などの石綿関連疾病にかかった「特定石綿被害建設業務労働者等」であること。

2.給付金の請求に関する期間制限(疾病の診断日や死亡日から20年以内など)を過ぎていないこと。

これらの要件を事前に把握しておくことで、弁護士との相談がスムーズに進みます。

アスベストの健康被害でお悩みの方は、1人で悩まずアディーレ法律事務所にご相談ください。

アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求に関するご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

アスベスト訴訟とは?

アスベスト(石綿)訴訟とは、アスベスト(石綿)の製造加工やアスベスト(石綿)含有製品を用いた業務を行ったことによって、アスベスト(石綿)粉じんにばく露し、これを原因として石綿肺や肺がんなどのアスベスト(石綿)関連疾患を発症したことについて、国や企業を被告としてその賠償を求める訴訟をいいます。

アスベスト(石綿)訴訟は、大別すると2種類あり、アスベスト(石綿)工場の元労働者やその遺族による訴訟を「工場型アスベスト(石綿)訴訟」いい、アスベスト(石綿)含有建材を用いて建設作業等に従事していた元建設作業員やその遺族による訴訟を「建設型アスベスト(石綿)訴訟」といいます。

工場型アスベスト訴訟については、2014年に言い渡された最高裁判決をベースとして、国との和解要件が明確化されており、アスベスト工場の元労働者やその遺族は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起し、その中で裁判上の和解を成立させることによって、賠償金(和解金)を受け取ることが可能となっています。

建設型アスベスト訴訟については、2021年5月17日に、国と建材メーカーの責任を認める最高裁判決が言い渡され、その翌日に国と原告らとの間で、救済のための要件等について定めた基本合意書が締結されました。

そして、同年6月9日、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(以下、「給付金法」といいます。)』が可決・成立しました。

この法律によって、アスベスト含有建材を用いて建設作業を行っていた元建設作業員やその遺族は、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金を受け取ることが可能となります。

アスベスト訴訟を弁護士に依頼する場合のおおまかな流れ

アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼する場合どのような流れとなるか気になるところです。

まずは、アスベスト(石綿)訴訟を弁護士に依頼した場合の流れについて解説します。

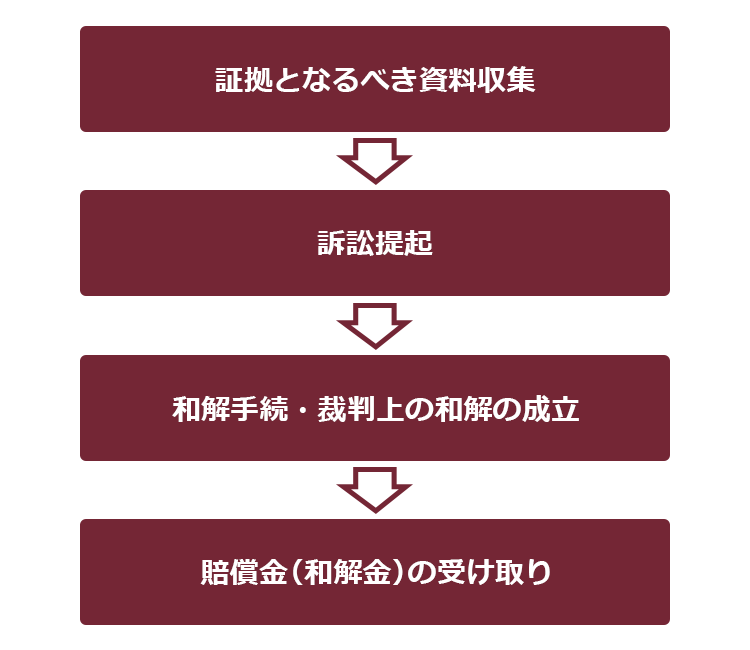

(1)工場型アスベスト訴訟の場合

工場型アスベスト(石綿)訴訟の場合、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。弁護士に依頼をしてから賠償金(和解金)を受け取るまでのおおまかな流れは、「資料収集→提訴→和解手続・和解成立→賠償金(和解金)の受け取り」となります。

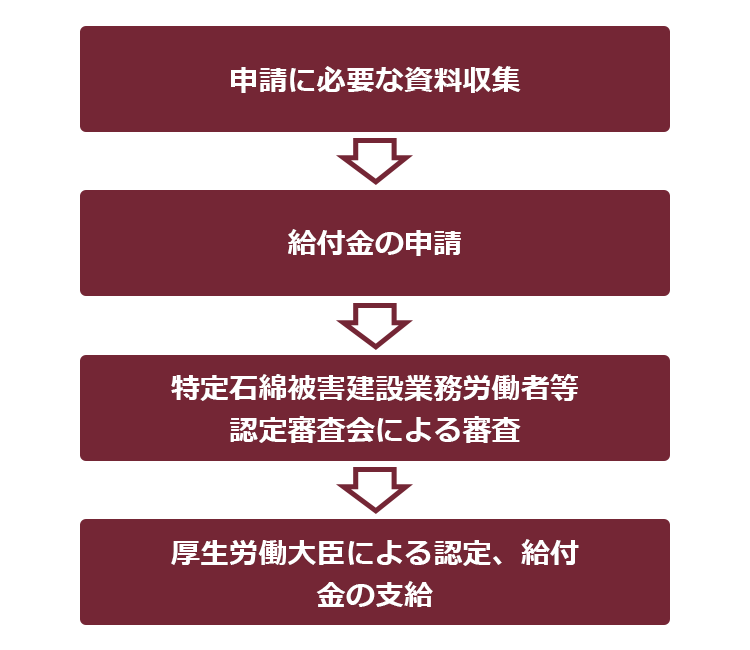

(2)建設型アスベスト訴訟の場合

建設型アスベスト(石綿)訴訟の場合、工場型アスベスト(石綿)訴訟と違い、給付金法の成立によって、訴訟を提起することなく給付金を受け取ることができます。

弁護士に依頼してからのおおまかな流れは「申請に必要な資料収集→給付金の申請→特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会による審査→厚生労働大臣による認定、給付金の支給」となります。

依頼者が要件を充足しているかどうかを判断するための事情が主に聴取される

弁護士に依頼する場合、まずは、弁護士と面談等をして必要事項の聴取等がされることとなります。

聴取される事項としては、まず、氏名や住所等の基本情報です。相談者が、被害者本人ではない場合、本人の氏名や住所等のみならず、相談者の氏名や住所等も聴取されます。

そして、聴取される事項としてメインとなるのは、賠償金(和解金)や給付金の要件を充足しているどうかを判断するために必要な事情です。

アスベスト訴訟において、賠償金(和解金)や給付金を受け取るためには、後述する救済のための要件や給付金の受給要件を満たしている必要があります。

そのため、弁護士が受任するにあたって、この要件に関する事情が重点的に聴取されます。

具体的には、以下のような事情が聴取されることでしょう。

- どこの工場(建設現場)にいつからいつまで従事していたか

- 従事していた時の作業内容や様子

- 現在の病名や通院・治療歴

- 医師の診断を受けている場合は、その時期

- 労災保険や石綿健康被害救済制度の利用の有無

- じん肺管理区分の決定申請の有無

- じん肺管理区分の決定を受けている場合は、その時期 など

また、被害者本人が死亡している場合、基本的に、法定相続人によってのみ請求が可能となります。そのため、相続関係を知るため、家族構成について聴取されることとなります。

アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求に関するご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

アスベスト訴訟の要件について

前述のように、アスベスト訴訟を弁護士に依頼する場合、救済の要件や給付金の受給要件に関する事情が主に聴取されます。

救済の要件や給付金の受給要件がどのようなものかあらかじめ知っておけば、弁護士に依頼する場合も面談がスムーズにいくことでしょう。

ここでは、工場型アスベスト訴訟の和解要件、建設型アスベスト訴訟の給付金の受給要件について解説します。

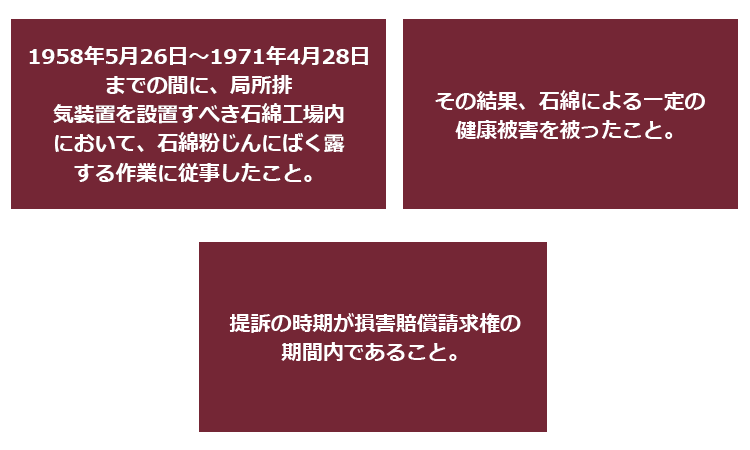

(1)工場型アスベスト訴訟

賠償金(和解金)を受け取るためには、以下の裁判上の和解要件を満たす必要があります。

以下では、この和解要件について解説します。

(1-1)1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事

大阪泉南判決では、「1958年5月26日~1971年4月28日までの期間」について国が責任を負う期間とされました。

そのため、この期間内に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことが要件となります。

(1-2)(1-1)の結果として、一定の健康被害を被ったこと

賠償の対象は、あくまでアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことによってアスベスト(石綿)関連疾患を発症した方ですので、その他の原因によって肺がんなどの病気を発症した方は対象外となります。

したがって、(1-1)の結果として、一定の健康被害を被ったことが要件となります。

ここでいう一定の健康被害とは、以下の疾病をいいます。

- アスベスト(石綿)肺

- 肺がん

- 中皮腫

- びまん性胸膜肥厚

(1-3)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

アスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したことを理由として国に対してその賠償を求める場合、国家賠償法4条により、民法724条が準用されますので、消滅時効は、「被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間」、「不法行為の時から20年間」ということになります。

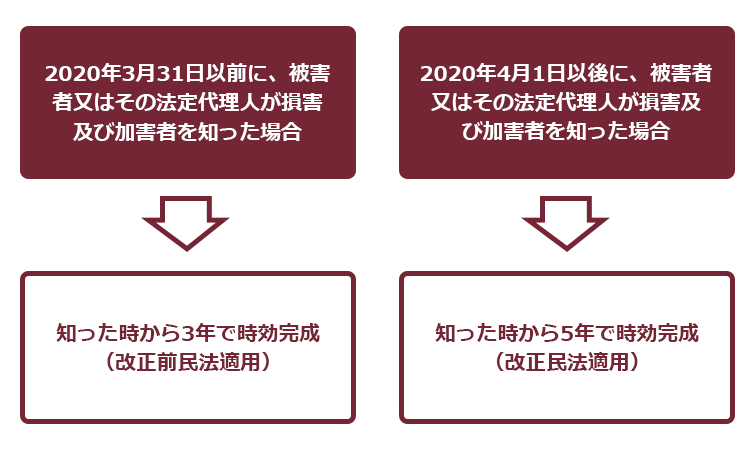

ただし、民法724条の2により、「人の生命または身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、「5年間」とされており(アスベスト訴訟の場合、「人の生命または身体を害する」不法行為に基づく損害賠償請求権となります)、改正民法施行日(2020年4月1日)の時点で、改正前民法の消滅時効(3年間)が完成していない場合には、改正民法の規定が適用され、消滅時効は「5年間」となるとされます。

民法の改正がありましたので、少々複雑となっていますが、下記のように、2020年3月31日以前に被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合には、3年の時効となり、2020年4月1日以降に知った場合には、5年の時効となります。

そして、ここでいう被害者が「加害者を知った時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれを知った時を意味すると裁判例上解釈されています(最高裁昭和48年11月16日第二小法廷判決)。つまり、単に加害者を知っているだけでは消滅時効は進行しません。

この点について、建設型アスベスト(石綿)訴訟の裁判例ではありますが、大阪高判平成30年8月31日判決は、労災認定を受けることができた時点において、「損害及び加害者を知った時」にはあたらないとして、労災認定を受けることができた時点から消滅時効が進行するとした被告側の主張を退けました。

また、神戸地裁平成30年2月14日判決は、大手タイヤメーカーの住友ゴム工業に従事したことで石綿被害にあった元労働者等が同社を相手にその賠償を求めた事件ですが、被告側の消滅時効の主張について、「権利の濫用として許されない」として、時効主張を認めませんでした。

被害者らは、法律や医学についての専門的知識を持ち合わせていることは多くはないため、被害者らが、病気の原因が就労時のアスベスト(石綿)ばく露によるものであり、国や企業に対してその責任を法的に追及することができるものだと早期に知ることは大変困難です。

そのため、上記の裁判例のようなかたちで、消滅時効をなるべく被害者に有利な方向で解釈するのが妥当であるといえるでしょう。

(2)建設型アスベスト訴訟

給付金の支給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、および、期間制限を経過していないことの2つです。

(2-1)特定石綿被害建設業務労働者等であること

『特定石綿被害建設業務労働者等であること』とは、労働基準法9条に規定される「労働者」やいわゆる一人親方等であって、特定石綿ばく露建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかったものをいいます(給付金法2条3項)。

【特定石綿ばく露建設業務について】

特定石綿ばく露建設業務については、給付金法2条1項に規定されています。

日本国内において行われた石綿にさらされる建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業若しくはこれらの作業の準備の作業に係る業務又はこれに付随する業務をいう。)※のうち、以下の1、2の業務

- 石綿の吹付けの作業に係る業務(1972年10月1日から1975年9月30日までの間に行われたものに限る。)

- 屋内作業場であって厚生労働省令で定めるものにおいて行われた作業に係る業務(1975年10月1日から2004年9月30日までの間に行われたものに限る。)

※これまで、訴訟において国の責任が認められた主な職種は以下のものとなっており、「特定石綿ばく露建設業務」に該当する業務の目安となります。

大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督

【石綿関連疾病について】

石綿関連疾病については、給付金法2条2項に規定されています。

石綿を吸入することにより発生する次に掲げる疾病

(ア) 中皮腫

(イ) 気管支又は肺の悪性新生物(肺がん)

(ウ) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

(エ) 石綿肺(じん肺管理区分の管理2、管理3、管理4、またはこれに相当するものに限る)

(オ) 良性石綿胸水

(2-2)期間制限を経過していないこと

給付金の請求には期間制限があります。そのため、期間制限を経過していないことも給付金の支給要件となります。

期間制限については、給付金法5条2項に規定されています。

| [疾病] | [起算日] | |

| (i) | じん肺管理区分管理2、管理3及び管理4と決定された石綿肺 | 管理区分の決定があった日から20年 |

| (ii) | (i)以外の石綿関連疾病罹患者※ | 石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断があった日から20年 |

| (iii) | 死亡 | 死亡日から20年 |

※じん肺管理区分の決定を受けていないが、じん肺管理区分管理2以上の石綿肺に相当する石綿肺の起算日ついては、(i)ではなく、(ii)となると考えられます。

【まとめ】アスベスト訴訟を弁護士に依頼した場合、和解要件や給付金の受給要件に関する事情が主に聴取される

本記事をまとめると以下のようになります。

- 弁護士との面談では、本人や相談者の氏名住所等の基本情報や、和解要件や給付金の受給要件に関する事情、(本人が死亡している場合には)家族構成等が聴取される

- 工場型アスベスト訴訟の和解要件は、1958年5月26日~1971年4月28日までの間に局所排気装置を設置すべきアスベスト(石綿)工場内においてアスベスト(石綿)粉じんばく露作業に従事したこと、その結果として一定の健康被害を被ったこと、提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であることの3つ

- 建設型アスベスト訴訟の給付金の受給要件は、特定石綿被害建設業務労働者等であること、期間制限を経過していないことの2つ

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト(石綿)被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト(石綿)被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト(石綿)被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。