「アスベスト訴訟で国の賠償責任が認められるまでの経緯は?」

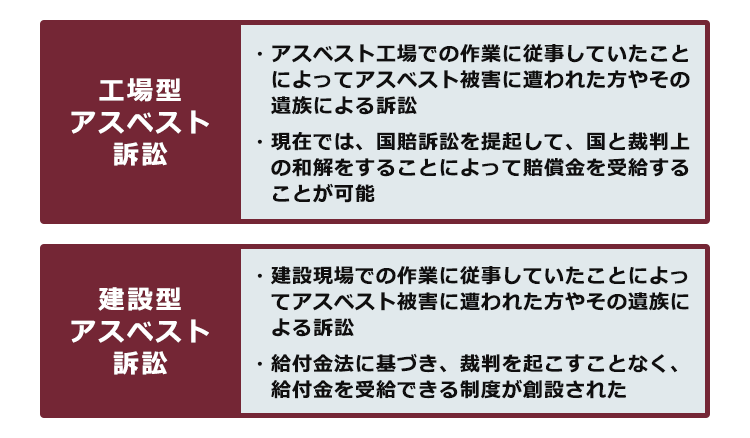

アスベスト(石綿)訴訟には、様々な類型がありますが、国を被告とするアスベスト訴訟には、工場型アスベスト訴訟と建設型アスベスト訴訟があります。

工場型は、アスベスト工場での作業に従事していたことによってアスベスト被害に遭われた方やその遺族による訴訟をいい、建設型は、建設現場での作業に従事していたことによってアスベスト被害に遭われた方やその遺族による訴訟をいいます。

最高裁判所は、工場型と建設型のいずれについても、国の損害賠償責任を認めました。

そして、最高裁判決を受け、現在では、工場型のアスベスト被害者と建設型のアスベスト被害者が救済を受けるための手続きが整備されています。

工場型のアスベスト被害者またはその遺族は、国を相手に裁判を起こした上で、国との間で裁判上の和解をすることによって最大1300万円の賠償金を受け取ることができます。

建設型のアスベスト被害者またはその遺族は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく請求をすることによって最大1300万円の給付金を受け取ることができます。

本記事では、工場型のアスベスト訴訟の歴史、建設型アスベスト訴訟の歴史、給付金制度について、弁護士解説します。

ここを押さえればOK!

工場型アスベスト訴訟は、アスベスト工場で働き、健康被害を受けた元労働者や遺族が国を訴えたものです。特に大阪泉南地域では、アスベスト粉じん対策が不十分だったため、多くの被害が発生しました。2014年10月9日の泉南アスベスト訴訟最高裁判決は、国が適切な規制権限を行使しなかったことの違法性を認め、国の賠償責任を確定させました。これを受け、国は和解要件を満たす被害者に対し、裁判上の和解を通じて最大1300万円の賠償金を支払う方針をとっています。

一方、建設型アスベスト訴訟は、建設現場での作業中にアスベストに曝露した労働者や一人親方、その遺族が国や建材メーカーを訴えたものです。こちらも全国各地で訴訟が相次ぎ、2021年5月17日の建設アスベスト訴訟最高裁判決で、国と建材メーカーの賠償責任が認められました。この判決を受けて、建設アスベスト給付金制度が創設され、対象者は訴訟を起こさずに国から最大1300万円の給付金を受け取れるようになりました。

これらの歴史的な判決により、アスベスト被害者への救済制度が整備され、多くの被害者が金銭的な支援を受けられる道が開かれました。

アスベストの健康被害でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求に関するご相談は何度でも無料!

自宅でらくらく「おうち相談」

「相談会場が遠い」「外出するのが億劫」「人目が気になる」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

アスベスト訴訟とは?

アスベスト訴訟とは、アスベスト関連疾患を発症してしまった方が、国や企業を相手に損害賠償を求める訴訟です。

アスベストは、中皮腫や肺がんなどのアスベスト関連疾患を引き起こす極めて危険な物質です。

アスベストが人体にいったん吸引されると、肺胞に沈着し、その一部は肺の組織内に長期間滞留することになり、これが要因となって、石綿肺や肺がんなどの様々な肺疾患を発症させると考えられています。

国を被告とするアスベスト訴訟には、工場型アスベスト訴訟と建設型アスベスト訴訟があります。

工場型アスベスト訴訟は、アスベスト工場での作業に従事していたことによってアスベスト被害に遭われた方やその遺族による訴訟です。現在では、国を相手に裁判を起こしたうえで、国と裁判上の和解をすることによって賠償金を受け取ることができるようになっています。

建設型アスベスト訴訟は、建設現場での作業に従事していたことによってアスベスト被害に遭われた方やその遺族による訴訟です。

特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(「給付金法」といってご説明します)に基づき、裁判を起こすことなく、給付金を受け取ることができる制度が創設されたため、今後は、基本的には裁判を起こす必要がなくなります。

工場型のアスベスト訴訟の歴史

工場型のアスベスト訴訟の歴史を解説します。

(1)大阪泉南地域でのアスベスト被害

大阪泉南地域は、戦前から石綿紡織業が盛んであり、戦前戦後を通じて日本随一のアスベスト工場の集積地でした。泉南地域で生産される石綿紡織品はシェアの約8割を占めていました。

アスベスト製品の製造等の工程では、多くのアスベスト粉じんが発生し、飛散していました。

しかし、労働者がアスベスト粉じんを吸い込むことを防止するための適切な措置は長らくとられていませんでした。

そのため、多くの労働者が相当量のアスベスト粉じんを吸い込んでいました。

その結果、泉南地域のアスベスト工場での作業に従事する多くの労働者が、アスベスト関連疾患を発症することになりました。

(2)大阪泉南地域の被害者らによる集団訴訟

2006年5月26日、アスベスト関連疾患を発症した泉南地域のアスベスト工場の元労働者ら8名が、国が適切な規制権限を行使しなかったことは違法であるとして、国を被告とする損害賠償請求訴訟を大阪地裁に提起しました(「第1陣訴訟」といってご説明します)。

2009年には、同様の被害を受けた他の元労働者らが同様の訴訟を大阪地裁にさらに提起されました(「第2陣訴訟」といってご説明します)。

第1陣訴訟では、2010年5月19日の第一審判決は国の責任を認めたのに対し、2011年8月25日の第二審判決は国の責任を否定しました。

第2陣訴訟では、2012年3月28日の第一審判決と2013年12月25日の第二審判決のいずれも、国の責任を認めました。

このように第1陣訴訟と第2陣訴訟とで第二審の判断が分かれたため、最高裁による統一的判断が待たれることになりました。

(3)最高裁判決により国の賠償責任が認められる

そして、2014年10月9日、最高裁は、国の責任を認める判決を下しました(「泉南アスベスト訴訟最高裁判決」といってご説明します)。

この判決では、「労働大臣は、昭和33年5月26日には、旧労基法に基づく省令制定権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に局所排気装置を設置することを義務付けるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和46年4月28日まで、労働大臣が旧労基法に基づく上記省令制定権限を行使しなかったことは、旧労基法の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法である」と判断されました。

そして、1958年5月26日~1971年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべきアスベスト工場においてアスベスト粉じんばく露作業に従事したことにより、アスベスト関連疾患を発症した方に対する国の賠償責任が認められました。

参考:最高裁判所第一小法廷 判決 平成26年10月9日|裁判所 – Courts in Japan

(4)裁判上の和解による救済

泉南アスベスト(石綿)訴訟最高裁判決を受けて、国は、同様の被害を受けた元労働者らについては、裁判上の和解によって救済を図るという方針をとりました。

和解のための要件が国から公表されており、その和解要件を満たす方は、国を被告とする国家賠償請求訴訟を提起した上で、その訴訟手続において、国と裁判上の和解をすることにより、最大1300万円の賠償金を受け取ることができます。

工場労働者型アスベスト訴訟の和解要件等について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

参考:アスベスト訴訟(工場労働者型)|法務省

参考:石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

建設型アスベスト訴訟の歴史

ここからは、建設型アスベスト訴訟の歴史について解説します。

(1)建設業におけるアスベスト被害

アスベストは、耐熱性、耐久性、耐摩耗性、耐腐食性、絶縁性等に優れているという特性を持っています。そのため、吹き付け材、保温材、断熱材、耐火被覆板、成形板等の多くの建材にアスベストが使用されていました。

1970~1990年にかけて、年間約30万トン前後もの大量のアスベストが外国から日本に輸入されていたのですが、そのうち約8割が、建材に使用されていたとされます。

そして、建設現場では、アスベストが含まれた吹き付け材の吹付が行われたり、アスベスト含有建材の切断や加工が行われたりすることによって、大量のアスベスト粉じんが飛散していました。

しかし、建設作業員がアスベスト粉じんを吸い込むことを防止するための適切な措置は長らくとられていませんでした。

そのため、そういった建設現場で働く多くの建設作業員が相当量のアスベスト粉じんを吸い込んでいました。

その結果、多くの建設作業員がアスベスト関連疾患を発症することになりました。

なお、厚生労働省により、『石綿ばく露作業による労災認定事業場一覧表』が公表されています。

この一覧表によれば、1万2440の事業場で石綿ばく露作業による労災が認定されており、その半数を超える7540事業場が建設業の事業場です。このことから、多数の建設作業員がアスベストばく露作業に従事していたものと考えられます。

また、2020年度のアスベスト関連疾患による労災認定件数1059件のうち、建設業が589件を占めており、職業性ばく露によってアスベスト関連疾患を発症した方々の多くが、建設業に従事していた方々であることが分かります。

参考:石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表(令和元年度以前認定分)|厚生労働省

参考:「令和2年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(速報値)」を公表します|厚生労働省

(2)全国で集団訴訟が相次ぐ

2008年にアスベスト関連疾患を発症した元建設作業らが、国と建材メーカーを被告として東京地裁に損害賠償請求訴訟を提起しました。

これを皮切りに、横浜、京都、大阪、福岡、札幌、さいたま、仙台の各地の地方裁判所でも同様の提訴がなされました。

2012年5月25日の横浜地裁判決では、国の責任が否定されたのですが、その後の裁判では、責任期間や賠償額等について差はあるものの、全ての判決で国の責任が認めました。

なお、建材メーカーの責任については、2016年1月29日の京都地裁判決ではじめて認められました。その後、札幌地裁判決、東京高裁判決では建材メーカーの責任が否定されたものの、平成28年1月29日京都地裁判決、平成29年10月24日横浜地裁判決、平成29年10月27日東京高裁判決、平成30年8月31日大阪高裁判決、平成30年9月20日大阪高裁判決、令和元年11月11日福岡高裁判決、令和2年8月28日東京高裁判決、令和2年9月4日東京地裁判決の8つの判決で、建材メーカーの責任が認められました。

(3)最高裁判決により国の賠償責任が認められる

最高裁判所は、2021年5月17日、建設型アスベスト(石綿)訴訟について、国と建材メーカーの責任を認める判決(「建設アスベスト訴訟最高裁判決」といってご説明します)を下しました。

この判決では、1975年10月1日から2004年9月30日の間に屋内建設作業に従事していたことによってアスベスト関連疾患を発症した建設作業員または一人親方等に対する国の損害賠償責任が認められました。

この最高裁判決の内容について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

参考:最高裁判所第一小法廷 判決 令和3年5月17日(第1447号,1448号,第1449号,第1451号,第1452号)|裁判所 – Courts in Japan

参考:最高裁判所第一小法廷 判決 令和3年5月17日(第491号,495号)|裁判所 – Courts in Japan

参考:最高裁判所第一小法廷 判決 令和3年5月17日(第596号)|裁判所 – Courts in Japan

参考:最高裁判所第一小法廷 判決 令和3年5月17日(第290,291,292号)|裁判所 – Courts in Japan

(4)建設アスベスト給付金制度の創設

建設アスベスト(石綿)訴訟最高裁判決を受けて、建設アスベスト給付金制度が創設されました。

この制度は、『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(「給付金法」といってご説明します)』に基づき、建設業務に従事したことによってアスベスト関連疾病にかかった方に対して、訴訟手続によらずに、最大1300万円の給付金を支給するというものです。

これまで、建設業務に従事したことによるアスベスト被害に対する損害の填補を受けるためには、国や建材メーカーを被告として裁判を起こす必要がありましたが、建設アスベスト給付金制度の創設によって、国が負うべき責任との関係では、裁判を起こすことなく、金銭的な救済が図られることになります。

もっとも、建材メーカーが負うべき責任との関係では、建設アスベスト給付金制度のような特別の制度は創設されていないため、今後も損害賠償請求訴訟を提起することが必要となっています。

過去にアスベストばく露作業に従事していたことがある方またはそのご遺族は、給付金の対象となる可能性がありますので、給付金法の内容を必ずチェックしておきましょう。

建設アスベスト給付金について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

【令和6年度】アスベストによる健康被害と労災認定事業場の公表|過去の勤務経験者は確認を

令和7年12月、厚生労働省が令和6年度のアスベストが原因で労災認定された事業場や、労災認定件数などを公表しました。

(1)令和6年度の労災認定件数は1211件、遺族給付金は増加傾向

令和6年度のアスベストが原因の疾病による労災認定は、石綿肺以外が1140件で、石綿肺が71件、合計1211件となっています。令和5年度は合計1232件だったので、前年度に比べると認定件数は減少しています。

令和6年度の石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給決定は、238件で、令和5年度の159件より増加しています。

参考:「令和6年度 石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)」を公表します|厚生労働省

(2)労災認定された1257の事業場を公表|新たに966件が追加

また、厚生労働省は、勤務経験者にアスベストばく露のリスクを伝え、周辺住民が健康状態を見直せるように、毎年、アスベストが原因で労災認定された事業場を公開しています。

2025年12月17日、労災認定などを受けた労働者が所属していた1257の事業場を公表しました(そのうち、新規公表されたのは966の事業場です)。

過去アスベストにばく露するような状況で働いた経験がある方は、一度こちらから事業場を確認するようにしましょう。

参考:「令和6年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表します|厚生労働省

【まとめ】工場労働者型・建設型ともに現在では国の賠償責任が認められている

本記事とまとめると次のようになります。

- 国を被告とするアスベスト訴訟には、工場型アスベスト訴訟と建設型アスベスト訴訟がある

- 工場型アスベスト訴訟では、2014年10月9日の泉南アスベスト(石綿)訴訟最高裁判決が国の賠償責任を認めた

- 泉南アスベスト(石綿)訴訟最高裁判決を受けて、国は、同様の被害を受けた元労働者らについては、裁判上の和解によって救済を図ることとし、和解要件を満たす方は、国と裁判上の和解をすることにより、最大1300万円の賠償金を受け取ることできる

- 建設型アスベスト訴訟では、2021年5月17日の建設アスベスト最高裁判決が国と建材メーカーの賠償責任を認めた

- 建設アスベスト最高裁判決を受けて、建設アスベスト給付金制度が創設され、所定の要件を満たす建設アスベストの被害者は、国が負うべき責任との関係では、訴訟によらずに、最大1300万円の給付金を受け取ることができるようになる

アディーレ法律事務所では、工場型アスベスト訴訟、建設型アスベスト給付金の手続きに関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した賠償金や給付金からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2025年6月時点

現在、アディーレ法律事務所では、アスベスト被害に悩まれておられる方を一人でも多く救いたいとの想いから、アスベスト被害についての相談をお待ちしております。

アスベスト被害にあわれた方およびそのご遺族は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。