「自転車相手の事故の被害に遭ってしまった場合、車相手の事故と同じように賠償金を請求できるのか。自動車事故の場合と違いはあるのか」、不安を抱えてはいませんか。

結論からいいますと、自転車事故の場合であっても、自動車事故と同じように賠償金請求をすることは可能です。

もっとも、自転車事故の場合は、自動車とは違い、相手が保険に加入していない場合も比較的多いため、加害者本人の財力によっては、十分な賠償金が受け取れない可能性があります。

「こんなはずではなかった」とならないためにも、自転車事故の場合に注意しなければならないことを知っておきましょう。

この記事では、

- 自転車事故の被害者ができる賠償金の内訳

- 自転車事故の過失割合

- 自転車事故の損害賠償請求の注意点(自動車事故との違い)

- 弁護士に依頼するべき3つの理由

について、弁護士が詳しく解説します。

自転車事故の被害者の方、ぜひ参考にしてください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

自転車事故でも損害賠償を請求可能

自転車事故においても基本的には、自動車事故の場合と同様に、損害賠償請求が可能です。

自転車事故の被害者が請求できる賠償金

自転車事故の被害者は、自動車事故の被害者と同様に、次のような賠償金を請求できます。

| 賠償金の内訳 | 内容 |

| 治療費、入院費など | 治療や入院に要した費用 |

| 通院交通費 | 通院に要した交通費 |

| 傷害慰謝料(入通院慰謝料) | ケガをし、入通院したことに対する慰謝料 |

| 後遺障害慰謝料 | (後遺障害が残った場合)後遺障害が残ったことに対する慰謝料 |

| 休業損害 | ケガによる休業で請求できる減収分の損害 |

| 逸失利益 | (後遺障害が残った場合)後遺障害が残ったことにより本来得られるはずであった収入が得られなかったことによる損害 |

近年は、自転車事故であっても、高額賠償が認められる事例が多数あります。自転車事故の高額賠償事例について知りたい方は、こちらをご覧ください。

自転車事故の過失割合をケース別に紹介

「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

そして、過失割合に基づいて、損害賠償額を減額されます。

例えば、過失相殺前の損害賠償額が100万円、過失割合(加害者:被害者)が60:40の場合には、被害者の過失40%分が損害賠償額から減額されますので、加害者が支払うのは60万円ということになってしまいます。

ここで、自転車事故の場合の基本的な過失割合をケース別で簡単に紹介します。

(ここでは、あくまでも信号機のない交差点で、交差道路間の優先・劣後関係がない場合を前提としています。)

| ケース | 基本的な過失割合 |

| 自転車と歩行者の事故 | 自転車85%・歩行者15% (歩道上での事故の場合、原則として 自転車が100%悪いということになります) |

| 自転車と自転車の事故 | 自転車50%・自転車50% |

| 自転車と自動車の事故 | 自転車20%・自動車80% |

過失割合は、警察などが決めるのではなく、当事者間での協議や裁判で決まります。

自動車事故の場合には、これまでの裁判の積み重ねがあるため、この事故のパターンの場合にはこれくらいの過失割合といった形である程度類型化されています。

ところが、自転車事故では、自動車事故ほどには過失割合の類型化が進んでおらず、過失割合を決める段階で揉めることが多くなります。

また、当事者に過失割合に関する知識が少ないことも、揉める一因となります。

交通事故の過失割合について知りたい方は、こちらをご覧ください。

自転車事故の損害賠償請求における注意点

自転車事故で損害賠償請求をする場合には、自動車事故と違い、次の点に注意が必要となります。

1.自動車保険が使えない

2.加害者が未成年の場合には未成年に代わり親に請求する場合がある

3.後遺障害の認定機関がない

詳しく解説します。

(1)自動車保険が使えない

加害者が自転車である事故は、自動車保険の対象になりません。

自動車の運転者には自賠責保険への加入が義務付けられているため、加害者側が自動車の事故では自賠責保険で賠償してもらえることができますが、加害者が自転車の場合、相手が自転車保険に加入していない限り、加害者と直接交渉することになります。この場合、保険会社が窓口にはなってくれないからです。

加害者が自転車保険に加入していない場合、加害者本人が賠償金を支払うことになります。この場合、加害者本人にお金がない場合には、十分な賠償金の受け取りができない場合があります。

もっとも、自転車保険の加入率も上がってきていますので、自動車保険が使えないからといって、賠償金の受け取りを諦める必要はありません。

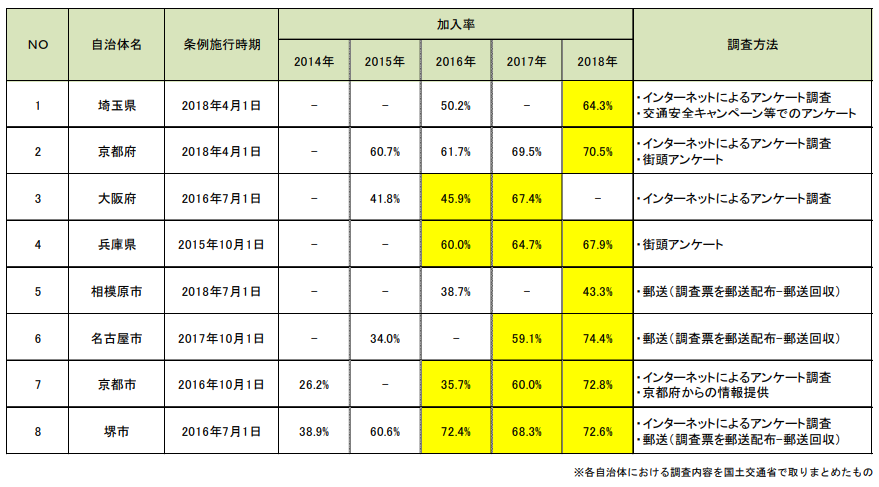

【コラム】 自転車保険の義務化する自治体が増えている

自転車保険の加入が義務付ける自治体がどんどん増えています。

加害者が自転車保険に加入している場合、加害者本人に財産がない場合でも、保険会社から十分な慰謝料や賠償金の支払いを受け取ることができる場合があります。

現在、次の自治体で義務付けられています。

・ 宮城県

・ 山形県

・ 埼玉県

・ 群馬県

・ 千葉市

・ 東京都

・ 神奈川県

・ 山梨県

・ 長野県

・ 静岡県

・ 名古屋市

・ 金沢市

・ 滋賀県

・ 京都府

・ 奈良県

・ 大阪府

・ 兵庫県

・ 岡山市

・ 愛媛県

・ 福岡県

・ 大分県

・ 宮崎県

・ 鹿児島県

努力義務を課しているのは、次の自治体になります。

・ 北海道

・ 青森県

・ 茨城県

・ 千葉県(千葉市を除く)

・ 富山県

・ 和歌山県

・ 鳥取県

・ 徳島県

・ 香川県

・ 高知県

・ 熊本県

(2021年8月現在)

実際、自転車保険の加入が都道府県で義務化されたこともあり、自転車保険の加入率は高まっています。

例えば、次の通りです。

(2)加害者が未成年の場合には未成年に代わり親に請求する場合がある

自転車は、自動車やバイクとは異なり、小学生や中学生も利用して公道を走行することができます。

また、このような未成年は、自転車走行の技術や注意力が未熟なこともあり、未成年による自転車事故が発生し、未成年が加害者となることも少なくありません。

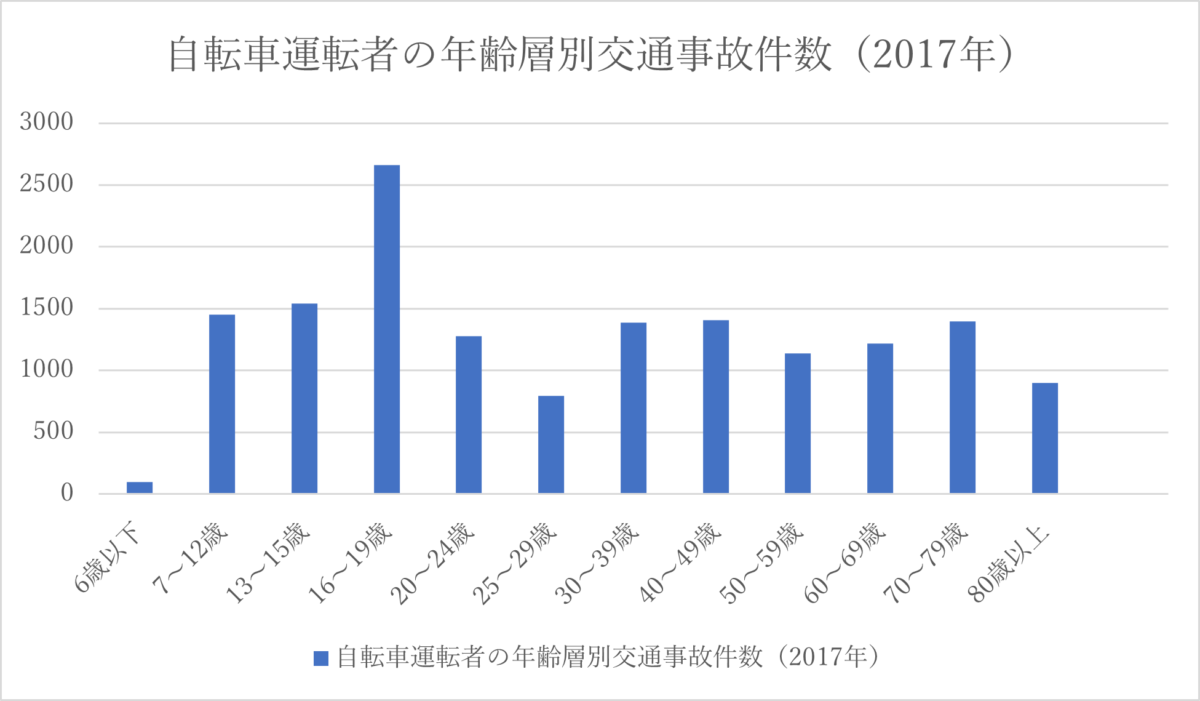

下記統計によれば、6歳以下~19歳までの自転車運転者による事故は、全体の事故の38%を占めています。

<自転車運転者の年齢層別交通事故件数(2017年)>

加害者が未成年であって、法的な責任能力を負う年齢に達していない場合には、民法714条1項により、基本的に、その監督義務を負う者(通常は法定代理人である両親)が、未成年の加害者に代わりに被害者が被った損害を賠償する責任を負います。

何歳以上であれば責任能力が認められるのかという点については、法律上「何歳以上」と決まっているものではなく、個別具体的な事案ごとに判断することになります。概ね12歳以上であれば、責任能力が認められる傾向にあるようです。

なお、加害者(未成年者)に責任能力が認められる場合(概ね12歳以上の場合)には、加害者本人に対して賠償金請求をすることになります(親に対して請求することはできません)。

(3)後遺障害の認定機関がない

事故によって後遺症が残ってしまった場合、通常、後遺症に関する賠償金を受け取るためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

自動車事故であれば、「自賠責損害調査事務所」という専門機関が後遺障害等級を公正・中立な立場から設定してくれます。

しかし、自転車事故の場合、後遺障害を認定する機関が原則としてありません(被害者が勤務中や通勤中の場合には、労災の対象となる場合があります)。

そのため、自転車事故では、被害者自身が、後遺障害があることを説明し、加害者側を納得させる必要があります。加害者側が納得しない場合には、調停や訴訟などの法的手続きを取る必要があります。

自動車事故における後遺症に関する慰謝料、後遺障害等級の認定について知りたい方は、こちらをご覧ください。

自転車事故の損害賠償請求について弁護士に依頼すべき3つの理由

自転車事故については、これまで説明した通り、未成年者が加害者となる場合があることや後遺傷害の認定機関がないなど注意点があります。そのため、自動車事故の損害賠償請求よりも難しい場合もあるのです。

自転車事故の損害賠償請求については、弁護士の依頼がおすすめです。

自転車事故の場合、弁護士に依頼する3つのメリットは、次の通りです。

1.示談交渉を弁護士に任せられる

2.損害賠償が増額される可能性が高まる

3.後遺症についての適切な賠償金を受け取れる可能性が高まる

詳しく解説します。

(1)示談交渉を弁護士に任せられる

自転車事故の場合、自動車事故より過去の裁判例の積み重ねが少なく、加害者側との間で揉めてしまうことも少なくなくありません。そのため、こちらに少しでも有利な結果とするためには、交通事故に関する専門的な知識が必要になることもあるのです。

弁護士に依頼することで、加害者側との示談交渉をすべて弁護士に任せられるため、加害者側と揉めるような結果となったとしても、依頼者が本来負うはずであって示談交渉の負担を減らすことができます。

また、相手から不利な条件を押し付けられたとしても弁護士が交渉を行うことで、回避することが可能です。

(2)損害賠償が増額される可能性が高まる

少しでも多くの賠償金を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。

弁護士であれば、法律の専門家としての治験を駆使して、加害者と粘り強く交渉し、少しでも高額な賠償金の獲得を目指しますので、賠償金を増額できる可能性を高めることができます。

(3)後遺症についての適切な賠償金を受け取れる可能性が高まる

自転車事故で後遺症が残った場合、自動車事故とは違い、加害者側に対し、被害者から後遺障害があることを説明し、納得させる必要があります。加害者側が納得しない場合には、調停や訴訟などの法的手続きを取る必要があります。

そのため、後遺症についての適切な賠償金を受け取るためには、加害者側を説得させるだけの後遺症に関する専門的な知識や経験が必要となることもあるのです。

そこで、交通事故案件の対応が豊富な弁護士への依頼がおすすめです。弁護士は、後遺症に関する専門的な知識や経験に基づき、依頼者に対して具体的なアドバイスを行います。

その結果、後遺症に関する適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります。

【まとめ】自転車事故も損害賠償請求が可能!自転車事故の損害賠償請求には弁護士の依頼がおすすめ

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 自転車事故においても自動車事故の場合と同様に、損害賠償請求が可能。

- 自転車事故でケガをした場合に請求できる賠償金(一例)

| 賠償金の内訳 | 内容 |

| 治療費、入院費など | 治療や入院に要した費用 |

| 通院交通費 | 通院に要した交通費 |

| 傷害慰謝料(入通院慰謝料) | ケガをし、入通院したことに対する慰謝料 |

| 後遺障害慰謝料 | (後遺障害が残った場合)後遺障害が残ったことに対する慰謝料 |

| 休業損害 | ケガによる休業で請求できる減収分の損害 |

| 逸失利益 | (後遺障害が残った場合)後遺障害が残ったことにより本来得られるはずであった収入が得られなかったことによる損害 |

- 自転車事故の損害賠償請求における注意点

- 自動車保険が使えない

- 加害者が未成年の場合には未成年に代わり親に請求する場合がある

- 後遺障害の認定機関がない

- 自転車事故の賠償金請求は、弁護士に依頼することがおすすめです。

なお、近年では自転車事故による高額な賠償判決がくだされるケースが増加傾向にあり、条例で自転車保険の加入を義務付ける自治体も増えています。

加害者が自転車保険に加入している場合、保険会社との交渉で賠償額の増額が見込める可能性があります。

加害者側の自転車保険会社から提示されている賠償金額に納得がいかないという方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。