交通事故によるお怪我の治療に加え、保険会社から届く慣れない書類の対応に追われ、大変な思いをされていませんか?

心身ともにお辛い中、「書き方が難しそう」「どこまでが請求の対象になるの?」といった疑問や不安をお持ちになるのは無理もありません。

そこで本記事では、通院交通費明細書の具体的な書き方のポイントや、交通手段ごとの請求ルール、よくある疑問についてわかりやすく解説します。本来受け取るべき適正な賠償金に近づけるための第一歩として、ぜひ本記事をお役立てください。

ここを押さえればOK!

電車やバスなどの公共交通機関 「日付」「利用した区間」「運賃(片道・往復)」を記載します。領収書は原則不要ですが、正確な金額を記入しましょう。自家用車で通院した場合には、通院した距離に応じてガソリン代が請求できます(一般的に1kmあたり15円で計算されるケースが多いです)。また、病院の駐車場代や有料道路の料金も請求できますが、こちらは「実費」となるため、領収書の保管が必須です。

もし保険会社の対応に納得できない場合は、アディーレの弁護士へご相談ください。弁護士が間に入ることで、適正な交通費が期待できたり、本来受け取るべき賠償金の獲得を目指して交渉することができます。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

通院交通明細書を書くのは何のため?

交通事故の被害にあって、入院・転院をした場合や、通院をしながら治療中であるという場合には、加害者の保険会社から「通院交通費明細書」を記載するように依頼されます。

なぜなら、加害者の保険会社が、いくらの通院交通費を負担すべきか検討するためです。

通院交通費明細書の書き方はどうすればいい?

通院交通明細書は基本的に保険会社がひな形を持っていますので、記載例に沿って書いていけば良いでしょう。もしひな形がない場合に記載すべき内容は、主に次のとおりです。

(1)通院に公共交通機関(バス・電車等)を利用した場合

- 通院した日の日付

- 通院先

- 利用した公共交通機関(バス・電車等)の種類

- 利用した区間

- 往復運賃の金額

電車やバスの運賃は一律に決まっていますので、領収証などは基本的に不要です(とはいえ、備忘録のためにも領収書を残しておくと安心です)。

自宅や勤務先からの通院であれば、通常は実際にかかった交通費を賠償してもらえます。

(2)通院に自家用車を利用した場合

- 通院した日の日付

- 通院先

- 通院区間の距離

- 駐車場や有料道路を使用した場合には、その金額

自家用車で通院をせざるを得なかった場合には、ガソリン代・駐車場代・有料道路の料金が損害として認められます。

なお、ガソリン代は実費ではなく、1㎞あたり15円換算で計算して請求します。

駐車場や有料道路を使用した場合には、領収証が必要ですので、なくさないようにしましょう。

有料道路を使用しなくても通院ができる状況である場合、有料道路代については保険会社から支払を拒否されることもありますので注意が必要です。

(3)通院にタクシーを利用した場合

- 通院した日の日付

- 通院先

- 通院区間の距離

- タクシー料金

公共交通機関が利用できるのにタクシーを利用した場合には、タクシー料金は保険会社から支払われない可能性があります。

タクシー料金を請求できるのは、ケガの内容や居住地域の事情などから、基本的には公共交通機関を利用できないやむを得ない理由がある場合に限られますので注意が必要です。

「やむを得ない理由」があるかどうか判断が難しい場合も多いため、保険会社にタクシー代を負担してもらえるのか、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

加害者が任意保険に加入していなかった場合には、基本的に加害者の自賠責保険会社に交通費を請求しなければいけません。自賠責保険には通院交通明細書のひな型がありませんから、上でご説明した内容をご自身で記載する必要があります。

通院交通費に関するQ&A

次に、交通費についてよくある質問に回答します。

(1)通院交通費はいつ支払われますか?

基本的には、示談の際にまとめて支払われることが多いです。

ただ、治療期間が長期にわたり交通費の負担が重いという場合には、保険会社によっては事前に対応してくれる場合もあります。交通費の先払いを希望する場合には、加害者の保険会社にご確認ください。

(2)病院以外の整骨院などへの通院交通費は支払われますか?

柔道整復(接骨院・整骨院)、鍼灸、マッサージなどへの通院は、医師の指示に従って通院した場合には基本的に治療費や交通費が支払われますが、医師の指示がなくご自身の判断で通院した場合には、(治療費も含めて)交通費は支払われない可能性が高いです。

病院以外への通院に関しては、必ず医師の指示を仰ぐことをお勧めします。

(3)通院に際して家族に付き添ってもらいました。家族の交通費は支払ってもらえますか?

被害者のケガの状態や年齢などから、付添が必要と認められればご家族の交通費も支払われます。

ただし、『付添費用』が支払われる場合には、付添人の交通費は付添費用に含まれているとされて別途支払われない可能性があります。

(4)徒歩や自転車で通院した場合の交通費はどうなりますか?

徒歩や自転車で通院した場合、交通費は支払われません。

ただし自転車の場合、無料の駐輪場が近辺になかったため、自転車の駐輪料金などがかかった場合には、基本的に駐輪料金が支払われます。

(5)仕事帰りに会社から通院し、受診後はそのまま自宅に帰りました。自宅から会社までは定期があります。交通費はどの分を請求できますか?

ご自宅から会社まで定期があるような場合、定期券で賄われる区間分は請求できません(交通事故がなくても必要だった費用は損害とは認められません)。

(6)入院中にお見舞いに来てくれた人の交通費は支払われますか?

ケガの程度やお見舞いに来た方との関係によります。例えば、重症のため、家族が急いで病院に駆け付けたという場合には基本的にはその際の交通費も支払われます。

他方、軽いケガで単なる友人がお見舞いに来たという場合には支払われない可能性が高いでしょう。

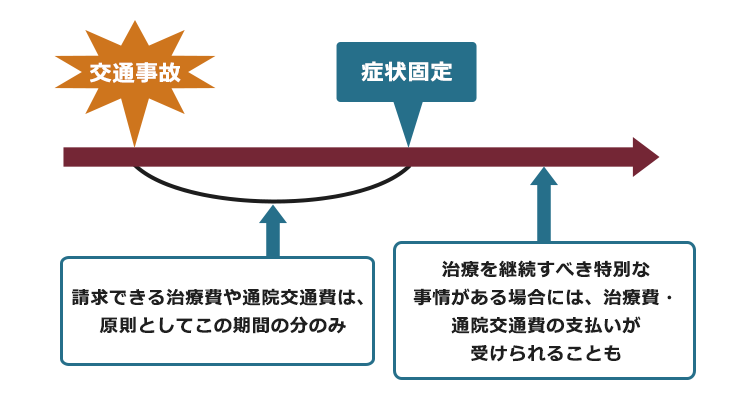

(7)通院交通費はいつまでの分が支払われますか?

基本的には「症状固定」(※交通事故のケガが完治せずに後遺症が残ってしまった場合に、それ以上治療を継続しても効果がなく、回復は見込めない状態のこと)までの分です。

基本的に症状固定時までしか治療費は支払われませんので、交通費もそれ以降は支払われません。

ただし、回復は見込めないとしても治療を継続しなければ症状が悪化してしまうなどの事情があれば、症状固定後も治療費や通院交通費が支払われることもあります。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の損害賠償について、交通費などは基本的には実費の賠償ですので、保険会社ともめることはないと思っているかもしれません。ですが、実は、交通費についても保険会社と意見が食い違うことが少なくありません。

<交通費について保険会社と意見が食い違う例>

- 保険会社が、タクシーを利用した分の交通費を認めない

- 保険会社が、接骨院等への通院について交通費を認めない

- 保険会社が、治療費を打ち切った後の通院について交通費を認めない など

交通費は交通費それ自体というよりも、治療の必要性という点から治療費とセットになって問題になることが多いです。

症状固定の時期や、症状固定後のリハビリの必要性などについて保険会社と意見が食い違う場合には、実際にかかった費用に満たない補償しか受けられないことも少なくありません。

現在、まさに治療中で治療費については加害者の保険会社から支払われているという方は、保険会社と意見が食い違うということにピンとこないかもしれません。

ですが、今後、治療が長期化した場合に、保険会社が「ここまでの治療分しか支払わない」と決めると、それ以降の治療については保険会社との交渉が必要になります。

突然、治療費を打切ると言われた場合など、保険会社と意見が対立した場合には、弁護士に依頼することにより、打切り後の治療費や交通費を支払ってもらえるようになる可能性があります。

【まとめ】「通院交通費明細書」は保険会社に交通費を請求するために記載する書面

通院交通費は、電車やバスなどの公共交通機関を使うか、自家用車を使うかなど、利用手段によって請求が認められる範囲や条件が異なります。のちのトラブルを避けるためにも、通院交通費明細書はルールに沿って正確に記載することが大切です。

しかし実際には、タクシー利用の必要性や治療期間などをめぐり、保険会社と意見が食い違ってしまうケースも少なくありません。もし「正当な賠償が受けられていないのでは」と感じたり、保険会社との交渉に不安を覚えたりした場合は、一度弁護士へご相談されることをおすすめします。

アディーレの弁護士は、被害に遭われた方に寄り添ってサポートいたします。適正な交通費や賠償金の獲得を目指すためにも、まずはアディーレへお気軽にご相談ください。