交通事故にあって死亡した方が学生であった場合、働いていない以上逸失利益が認められないのではないか……そんな不安はないでしょうか。

死亡による逸失利益とは、交通事故にあった被害者が死亡したために、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益を失ったことによる損害です。

交通事故にあって死亡した時点で被害者が働いていない学生であっても、加害者に対して逸失利益の損害賠償を請求することができます。

今回の記事では

- 逸失利益とはなにか

- 被害者が学生の時の逸失利益の計算方法

- 弁護士に依頼するメリット

についてご説明します。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

被害者が学生の時の逸失利益の考え方

『逸失利益』とは、交通事故にあわなければ得られたであろう将来の収入などの利益です。

死亡の場合に限らず、けがをして働けなくなった時なども加害者に請求することができます。

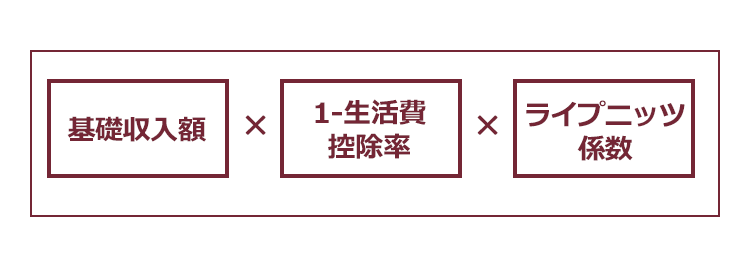

逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

それぞれについてご説明します。

(1)「基礎収入額」について

逸失利益を計算するための基礎収入額は、通常であれば、事故発生前の収入の金額です。

ただ、学生であれば、通常はまだ働いていませんし、将来どのような職業に就くのかも未知数なことも多いです。

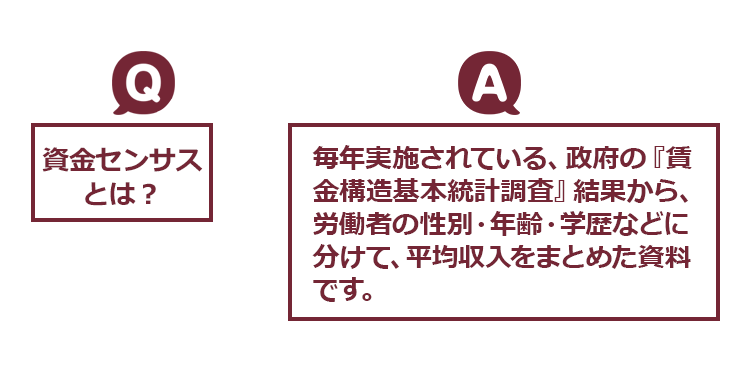

ですから、学生の方の逸失利益を考える場合には、「賃金センサス」の全年齢平均賃金額を基礎収入額とします。

2020年の賃金センサスは次のとおりです(※賃金センサスの一部のみです)。

【全年齢平均賃金】

| 全労働者 | 男性 | 女性 | |

| 全年齢平均賃金額 | 487万2900円 | 545万9500円 | 381万9200円 |

【学歴別平均賃金】

| 男性 | 女性 | |

| 高卒 | 474万7500円 | 320万9500円 |

| 専門学校卒 | 484万3900円 | 400万6400円 |

| 高専・短大卒 | 573万7200円 | 400万6400円 |

| 大学卒 | 637万9300円 | 451万0800円 |

| 大学院卒 | 791万0500円 | 648万0600円 |

交通事故当時、専門学校・高専・短大・大学・大学院に通学していたような場合には、【学歴別平均賃金】の該当する賃金センサスを用います。

他方、交通事故当時、被害者が高校生以下であった場合には、原則として【全年齢平均賃金】の賃金センサスを基礎収入額とします。

ただし、交通事故当時高校生以下であっても、家庭環境や兄弟の進学状況などにより、事故にあわなければ、いずれ大学に進学した可能性が高かったのであれば、基礎収入額につい【学歴別平均賃金】の大学卒の賃金センサスを用いる場合もあります。

(2)「生活費控除率」とは

「生活費控除率」とは、生きていたら支出したであろう生活費などを控除する割合のことです。

もっとも、実際に支出したであろう生活費の金額を全て計算するのは不可能ですから、実務では、次のとおり、一応の基準があります。

| 区分 | 生活費控除率 |

| 一家の支柱 (男女問わず実質上、生計の中心となる人) | 被扶養者1人 40% |

| 被扶養者2人以上 30% | |

| 女子(主婦・独身・幼児等を含む) | 30% |

| 男子(独身・幼児等を含む) | 50% |

(※あくまでも基準ですので、個別の事案で変更することもあります。例えば女子の場合で基礎収入を「女性の全年齢平均賃金額」ではなく「全労働者の全年齢平均賃金額」とした上で、生活費控除率を45%にしたりすることもあります。)

(3)「ライプニッツ係数」とは

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降に発生した事故とそれ以前に発生した事故の場合で数値が異なりますので、注意が必要です(※3年ごとに見直される可能性があります)。

2020年4月1日以降に発生した事故に関するライプニッツ係数は、次のサイトをご参照ください。

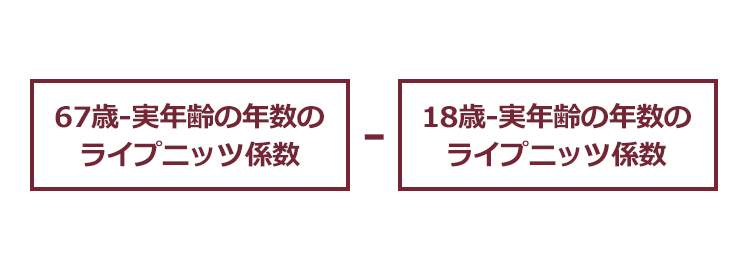

逸失利益の計算においては、基本的には、被害者が死亡した時の年齢から67歳までの期間を「就労可能年数」と捉え、その年数分のライプニッツ係数を使います。

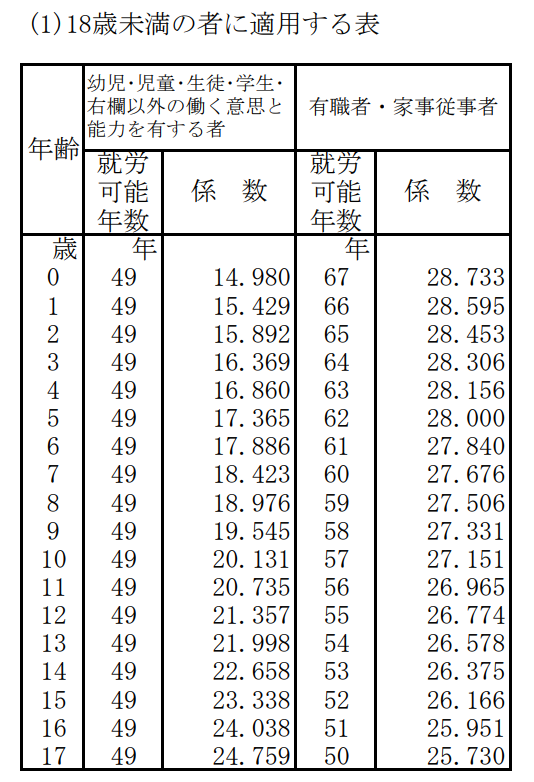

ただし、死亡した時に18歳未満であった場合には、次の計算式でライプニッツ係数を出します。

(※有職者・家事従事者を除きます。)

先ほどご紹介したサイトの表に18歳未満の場合のライプニッツ係数をまとめた次の表がありますので、ご参照ください。

死亡時、被害者が学生であった場合の逸失利益の計算方法

それでは、学生の方がお亡くなりになった時の逸失利益の具体的な計算方法をいくつかご説明します(※実際の事例では異なる可能性があります)。

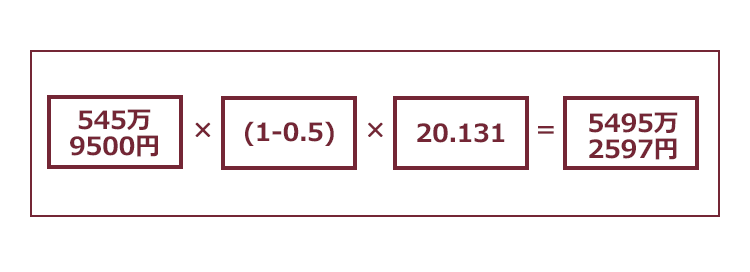

【ケース1】

| 交通事故の日時 | 2020年4月1日以降 |

| 死亡時の年齢 | 10歳 |

| 性別 | 男子 |

| 死亡時の身分 | 小学生 |

このケースで基準どおりに逸失利益を計算する場合、逸失利益は次のとおりです。

| 基礎収入額 | 男性の全年齢平均賃金 545万9500円 |

| 生活費控除率 | 50% |

| ライプニッツ係数 | 20.131 |

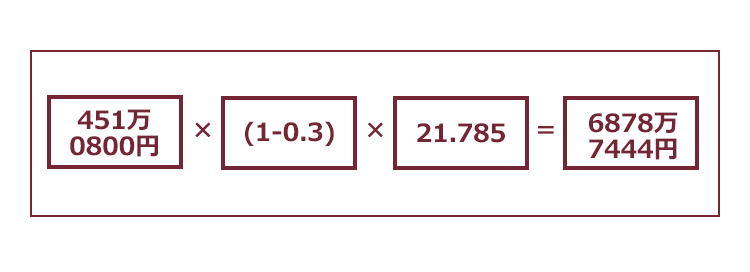

【ケース2】

| 交通事故の日時 | 2020年4月1日以降 |

| 死亡時の年齢 | 18歳 |

| 性別 | 女子 |

| 死亡時の身分 | 高校生 |

このケースで、仮に被害者が大学進学を希望しており、その希望が現実的なものであった場合には、大卒の場合の全年齢平均賃金を基準とします。

その場合のライプニッツ係数は、18~67歳までのライプニッツ係数から、大学に在学する4年分のライプニッツ係数を差し引いた値となります。

基準どおりに逸失利益を計算する場合、逸失利益は次のとおりです。

| 基礎収入額 | 大卒女子の全年齢平均賃金 451万0800円 |

| 生活費控除率 | 30% |

| 18~67歳までの ライプニッツ係数 | 25.502 |

| 大学在学4年分の ライプニッツ係数 | 3.717 |

| 本件のライプニッツ係数 | 21.785(25.502-3.717) |

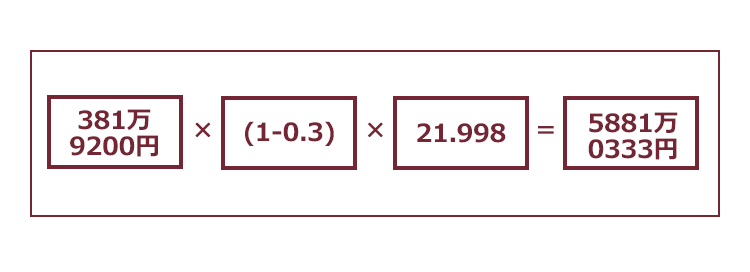

【ケース3】

| 交通事故の日時 | 2020年4月1日以降 |

| 死亡時の年齢 | 13歳 |

| 性別 | 女子 |

| 死亡時の身分 | 中学生 |

このケースで基準どおりに逸失利益を計算する場合、逸失利益は次のとおりです。

| 基礎収入額 | 女性の全年齢平均賃金 381万9200円 |

| 生活費控除率 | 30% |

| ライプニッツ係数 | 21.998 |

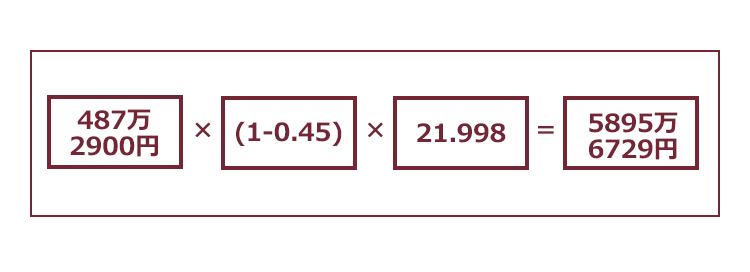

なお、裁判所によっては、女子の場合であっても、「女性」の全年齢平均賃金ではなく、「全労働者」の全年齢平均賃金を基礎収入として、生活費控除率を45%とする場合もあります。

その場合、具体的な逸失利益は次のとおりです。

| 基礎収入額 | 全労働者の全年齢平均賃金 487万2900円 |

| 生活費控除率 | 45% |

| ライプニッツ係数 | 21.998 |

基礎収入額の差はありますが、生活費控除率も高くなりますので、最終的な逸失利益はそれほどまでには変わりません。

弁護士に依頼するメリットについて

交通事故の被害にあった時、加害者が任意保険に加入している場合、通常は保険会社と示談の話合いをすることになるかと思います。

その際に、ご自身で交渉するのではなく、弁護士に交渉を依頼するメリットについてご説明します。

(1)最終的に受領できる金額が増額する可能性がある

交通事故の被害者が死亡した時、加害者に請求する損害賠償のうち、

- 慰謝料

- 逸失利益

について極めて高額になります。

逸失利益についてこれまでご説明しましたが、ご説明したのはあくまでも基準に従う場合であって、個々の事案によって基礎収入額は異なります。

例えば、交通事故の被害にあった当時、就職が内定しており、賃金センサス上の賃金よりも高額な収入を得られる見込みであった時には、就職予定先の給料を基礎収入とすることもあります。

また、卒業後の職業がある程度絞り込まれており、その職業の平均賃金が、全労働者の平均賃金よりも高いときには、職業別の平均賃金が基礎収入額をなることもあります。

先ほども計算したとおり、逸失利益は基準どおりに計算しても極めて高額になる項目ですので、保険会社との交渉が難航しがちです。

この点、任意保険会社の提案する金額をうのみにせず、基準どおりに計算したらどうなるのかという点を踏まえ、保険会社と交渉する必要があります。

さらに、慰謝料については、自賠責の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準はそれぞれ金額が違います。

自賠責の基準は次のとおりです。

| 自賠責の基準 |

| 400万円 |

(2020年4月1日以降に発生した事故の場合です。)

これに対して、弁護士の基準は次のとおりです。

| 被害者が一家の支柱である場合 | 2800万円 |

| 被害者が母親・配偶者である場合 | 2500万円 |

| その他の場合 | 2000万~2500万円 |

その差は歴然としています。

自賠責保険は被害者の最低限の救済を目的としていますので、弁護士の基準と比べるとかなり低額に感じるかと思います。

任意保険会社の基準は、各保険会社によって違う上に公表されていませんので、一概に金額はこれとは言えませんが、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

弁護士が任意保険会社と交渉する場合には、弁護士の基準に近づくように交渉しますので、最終的に獲得できる賠償金がご自身で交渉するよりも高額になる可能性があります。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できること

交通事故が起こった時に、加害者だけではなく、被害者にも過失(不注意や落ち度のことです)があったという場合、被害者の過失に応じて、賠償額が減額されます(例えば、賠償額が1000万円だとして、被害者に2割の過失があるとすると、800万円に減額されます)。

被害者の方が死んでしまった場合には、加害者の話だけを鵜呑みにした提案を任意保険会社からされていると感じる方は多いです。

弁護士に依頼すれば、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を判断し、被害者目線で過失割合の修正をします。過失割合修正について詳しくはこちらをご覧ください。

ですから、弁護士に依頼した場合には、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できます。

(3)交渉による精神的負担を減らすことができること

大切なご家族を交通事故で亡くされたという場合に、ご自身で保険会社と直接交渉をされるのは精神的負担が大きいです。

時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、上でご説明したように、ご家族の過失の話などを直接聞くのは、かなりの精神的負担になります。

場合によっては、相手方の刑事裁判の対応などでお忙しくなることもあります。

弁護士に依頼した場合であっても、最終的なご判断を頂くことにはなりますが、直接のやり取りは全て弁護士がしますので、少しでも事故から離れて心を休めて頂けます。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。

ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害事故に遭った車両の所有者

上の方のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。

ただし、自己に重大な過失がある場合など、弁護士費用特約が使えない場合があります。

弁護士費用特約を使うためには様々な条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせしておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】交通事故で学生の方が死亡した場合でも逸失利益の請求は認められる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 逸失利益とは、被害者が交通事故にあわなければ得られるはずであった将来の収入などの利益である。

- 逸失利益は『基礎収入額』×『1-生活費控除率』×『ライプニッツ係数』の計算で求めることができる。

- 実際にまだ働いていない学生の『基礎収入額』は、賃金センサスをもとに算出する。

- 交通事故の死亡事故については、逸失利益と慰謝料が特に高額になるため、任意保険会社との交渉が難航しがちである。

- 保険会社との交渉を弁護士に依頼した場合、

- 最終的に受け取れる金額が増額する可能性がある

- 不当な過失割合を割り当てられるリスクを回避できる

- 交渉による精神的負担を軽減できる

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2024年9月時点)

交通事故の被害にあわれた方、相手方に損害賠償請求をお考えの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。