「交通事故を起こしてしまった…。検察官から『略式裁判にする』と言われて同意書を書いたけど、これって後から何か不利益はある?」

『略式裁判』とは、簡易裁判所に管轄のある、100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、検察官の請求により、正式裁判によらず検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。

通常、裁判と言えば、裁判官、検察官、被告人(+弁護人)が出席した上で、傍聴人が見ている公開の法廷で行われるイメージはありませんか?ドラマなどでよくありますよね。

このような手続で行われる刑事裁判を、「公判手続」と言います。

これに対して、略式裁判は、非公開の場で、検察官も被告人(+弁護人)も裁判に出席することなく、裁判官が書面だけを見て判断するのです。

刑事裁判と言えば、公判手続のイメージが強いかもしれませんが、実は、公判手続と略式裁判を比べると、件数自体は略式裁判の方が多いのです。

2022年度は、検察官が公判手続を請求した被告人は7万9483人でしたが、略式裁判を請求した被告人はそれよりも2倍以上も多い17万3961人でした。

参照:令和3年度犯罪白書 第2年第2章第4節被疑事件の処理|法務省

件数は多いながらも、あまり知られていない略式裁判。今回は、次のことについて弁護士がご説明します。

- 略式裁判の流れ

- 略式裁判のメリット

- 略式裁判のデメリット

- 略式裁判になる場合とならない場合 など

略式裁判までの流れ

まず、前提として、人が犯罪を犯したと疑われる場合、警察や検察などによって犯罪の捜査がなされます。

犯罪を犯したと疑われている人のことを「被疑者」と言います(※被疑者が起訴されると「被告人」と呼び方が変わります。)。

捜査中、被疑者が逮捕・勾留されて身柄が拘束されている場合を「身柄事件」、身柄を拘束されていない場合を「在宅事件」と言います。

身柄事件であっても在宅事件であっても、十分な捜査がなされると、検察官(又は検察事務の取扱いを命じられた検察事務官。この記事では、あわせて「検察官」といってご説明します。)は被疑者の処分を決めなければいけません。

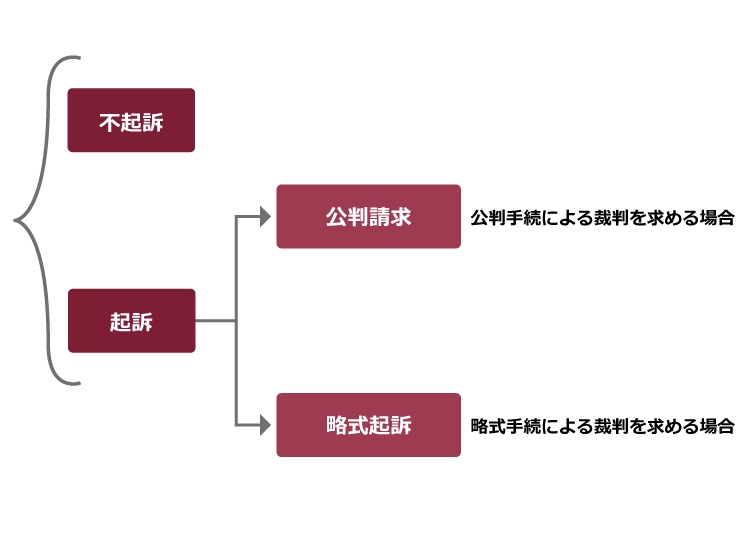

検察官の処分は次のとおりです。

略式裁判とは、検察官が略式起訴をした場合に実施される裁判です。

略式裁判の流れは、概ね次のとおりです。

検察官が簡易裁判所に略式裁判の請求をする(「略式起訴」)

検察官が裁判に必要な書面(捜査の過程で作成した被疑者の供述調書など)を提出する

裁判官が、検察官が提出した書面を見て、被告人の罰金刑又は科料刑をいくらにするのかなどを判断する

裁判官が、罰金刑又は科料刑に処するという「略式命令」を出す

(※付随的に没収を科されることもある)

略式命令が被告人に告知される

在宅事件であっても身柄事件であっても、被告人には略式命令の謄本が交付されます。

略式命令の謄本を交付された被告人は、略式命令によって定められた罰金又は科料を納付すれば事件は全て終了します。

略式裁判のメリットとは?

被告人にとって略式裁判のメリットは、主に次の3つです。

- 裁判に出席しなくても良い

- 裁判が公開されない

- 裁判が終了するのが早い

それぞれご説明します。

【メリットその1】裁判に出席しなくても良い

公判手続は、通常は裁判官・検察官・被告人(+弁護人)の三者が揃った上で、公開の法廷で行われます。

在宅事件の場合、被告人は、裁判当日、自分で裁判所まで行かなければいけません。

事件の審理が複数回にわたって行われたり、審理自体は1回で終わっても判決言渡し日が別になることもありますので、場合によっては、複数回裁判所に行く必要があります。

他方、略式裁判は、裁判官が書面だけをみて審査する裁判手続ですので、検察官も被告人(+弁護人)も裁判所に行く必要はありません。

略式命令も、在宅事件の場合には、通常は後日自宅に郵送で送達されます。

ですから、被告人は出廷の手間を省くことができます。

【メリットその2】裁判が公開されない

公判手続は、基本的には全て公開の法廷で行われます。

ですから、事件の関係者はもちろん、全く無関係な第三者も裁判を傍聴することができます。

見知らぬ他人であっても、自分が刑事裁判を受けるのを見られたくないという方は多いです。

略式裁判は、裁判官が非公開の場で書面だけを確認して行われますので、誰かに裁判を傍聴されることはありません。

【メリットその3】裁判が終了するのが早い

公判手続では、検察官が事件を起訴してから第1回公判期日(裁判の日です)まで、通常1~2か月かかります。

第1回公判期日で判決まで言い渡されることもありますが、通常は、判決の言い渡しは別の期日とされ、さらに判決まで2週間~1か月程度時間がかかります。

他方、略式裁判では、起訴から略式命令まで通常は2週間程度、長くても1か月程度です。

【略式起訴から略式命令まで1日で終わる!?『在庁略式』とは】

身柄を拘束されずに在宅事件として捜査されている場合、通常、略式起訴から略式命令までは2週間程度かかります。

略式裁判で命令が出ると、後日、被告人の自宅に「特別送達」という方式で略式命令の謄本が届きます。特別送達は、必ず本人か同居人などが郵便局員から手渡しで受け取らなければいけません。

他方、略式起訴をされてから略式命令が出るまで検察庁などで待機し、略式命令が出たらすぐに命令の謄本を手渡しで受け取る『在庁略式』という方法もあります。

この場合、略式起訴から略式裁判、略式命令の謄本の交付まで全て1日で終わります。

在庁略式は、通常は、逮捕中や勾留中など身柄が拘束されている場合に用いられる手段ですが、在宅であっても検察官が認めれば在庁略式にしてもらえることがあります。

在宅事件として捜査されているけれど、どうしても罰金や科料刑を受けることを家族に知られたくないという場合には、検察官に在庁略式にしてもらえないか相談してみましょう。

略式裁判のデメリットとは?

略式裁判のデメリットは、主に次の3つです

- 自分の主張を直接裁判官に伝えられない

- 略式裁判の対象は限定されている

- 裁判官により「略式不相当」と判断されることもある

それぞれご説明します。

【デメリットその1】自分の主張を直接裁判官に伝えられない

略式裁判は、裁判官が、検察官の提出する書面だけをみて審査する裁判手続です。

ですから、被告人の言い分や主張は、警察や検察官が作成した調書などの書面を通じてしか裁判官に伝えることができず、被告人が直接自分の言い分や主張を裁判官に訴えることはできません。

略式裁判をするには、必ず被疑者の同意が必要です。

自分が被疑者となっている事件で、例えば被害者の主張と自分の主張が食い違い、どうしても裁判官に面前で自分の主張を訴えたいという場合や、被害者の主張を直接法廷で聞いて反論したいという場合には、略式裁判を拒否することもできます。

【デメリットその2】略式裁判の対象は限定されている

略式裁判は、簡易裁判所が取り扱う事件で、『100万円以下の罰金又は科料に相当する事件』についてのみ可能です。

ですから、簡易裁判所に管轄がない犯罪については、略式裁判を受けることはできません。簡易裁判所に管轄がある犯罪は、罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗や横領など比較的軽微な犯罪です。

略式裁判の余地がない犯罪とは、例えば、詐欺罪、横領罪、強制わいせつ罪、放火に関する罪、殺人罪などです。

他方、交通事故の事件は、罰金相当の案件が多く、略式裁判になることが多いです。

交通事故と略式裁判について詳しくはこちらの記事をご参照ください。

さらに、略式起訴をするかどうかは検察官の判断に委ねられています。

懲役刑と罰金刑が定められている犯罪で、検察官が懲役刑が相当と判断する場合には、やはり略式裁判を受けることはできません。

【デメリットその3】裁判官により「略式不相当」と判断されることもある

略式裁判では、簡易裁判所の裁判官が罰金又は科料の金額を決めます。

通常は、検察官が略式起訴した事件では、そのまま略式命令が出ますが、まれに、裁判官が「略式不相当」と判断することがあります。

「略式不相当」とは、略式起訴を受けた簡易裁判所が、当該事実について略式裁判ではなく、公判手続により裁判をするのが相当と考える場合です(刑事訴訟法463条)。

裁判所が略式不相当と判断すると、事件は通常どおり公判手続、つまり公開の法廷で裁判所・検察官・被告人(+弁護人)が出席して行われることになります。

略式不相当となった場合、もう罰金にはならないということですか?

そういうわけではありません。略式不相当とは、あくまでも事件を受理した簡易裁判所の裁判官が、略式裁判をするのにふさわしくない事件と判断したというだけです。

略式不相当になると検察官も改めて求刑を検討しますが、公判手続でも罰金刑を求刑し、裁判所も罰金刑とすることはあり得ます。刑がどうなるかは、最終的には公判手続で裁判をする裁判官の判断に委ねられています。

いったん略式起訴された事件について略式不相当と判断されると、略式裁判で終わると思っていた被告人の精神的負担は大きいでしょう。

公判手続において公開の法廷で審理され、さらに懲役刑を科されるかもしれないというプレッシャーがかかりますので、期待していた分、その反動は大きいかもしれません。

略式裁判に同意したけれど、やっぱりやめたい!そんな時はどうしたら良い?

検察官は、略式起訴をする場合には、略式裁判について被疑者に説明し、異議がないことを書面で確認しなければいけません(刑事訴訟法461条の2)。

ですから、自身が刑事事件の被疑者になっているという場合、略式裁判を受けるためには、必ず検察官の取調べを受け、略式裁判の同意書に署名をしているはずです。

ですが、弁護人を選任しているような事件ではともかく、そうでない場合には、検察官の取調べを受けた時に初めて略式裁判のことを知り、かつその場で略式裁判に同意するかどうかの判断を迫られるという方が多いです。

同意書に署名をしてしまったけれど、大丈夫かな…後からそんな不安を覚える方もいるかもしれません。

ですが、今回ご説明したとおり、略式裁判にはメリットも多いです。

自身が被疑者となっている刑事事件について罪を認めており、特に警察・検察の捜査した内容と自分の認識に違っているところはないという場合には、公判手続よりも略式裁判を受けるメリットがあります。

また、実際に略式命令の謄本が自宅に届いた場合であっても、謄本を受け取った日の翌日から数えて14日以内に正式裁判をするように請求することもできます。

正式裁判を請求すると、改めて第1回公判期日が決められ、公判手続により刑事裁判を受けることになります。

正式裁判を請求する場合には、先ほどご説明した略式裁判のメリットを受けられません。

正式裁判でも、同じような刑が科されることが見込まれる場合には、正式裁判を請求するメリットは少ないでしょう。正式裁判を請求するかどうかは、十分に弁護士と相談されてからにすることをお勧めします。

略式裁判で罰金刑になった。いつ支払えば良い?

略式裁判では、略式命令で定められた罰金(又は科料)を納付する必要があります。

略式命令の謄本が届いてしばらくすると、検察庁から罰金(又は科料)の納付書が届きます。

納付書には納付期限が書いてあるはずですので、期限までに支払いましょう。

検察官から「仮納付」がどうとか言われて、署名しました。

「仮納付」とは何ですか?

「罰金」は、れっきとした刑罰ですので、本来、略式命令が確定しなければ執行できません。略式命令が確定するのは、基本的には被告人が略式命令の謄本を受け取った翌日から14日が経過した時です。

簡単に言うと「仮納付」というのは、略式命令が確定する前であっても、すぐに罰金を納付して終わらせたいという人のために、略式命令が確定する前であっても罰金を納付できるという制度です。

略式命令の謄本に「この罰金に相当する金額を仮に納付することを命じる」などと書かれている場合には、略式命令が確定する前であっても罰金を納付することができます。

在庁略式の場合には、仮納付命令があると、起訴と同日に略式命令が出て、さらに、同日罰金を納付して全て終了するスピード解決も可能です!

罰金を納付できないという方は、次の記事をご参照ください。

どうしても略式裁判はいや!同意書を拒むことはできる?

どうしても略式裁判に納得できず、公判手続により裁判を受けたいという場合には、略式裁判の同意を拒むことは可能です。

ただ、正式裁判になっても、結局は略式裁判と同じ刑が科されるであろう場合には、略式裁判を拒むメリットはあまりありません。まずは弁護人とじっくり相談しましょう。

簡易裁判所に管轄があり、100万円以下の罰金又は科料に相当する罪なのに、略式裁判にならないことはあるんですか?

事実上、それはまれなケースです。

どうしても被疑者が略式裁判に同意しない場合や、被疑者が住居不定のようなケース以外では、簡易裁判所に管轄があり、100万円以下の罰金刑(又は科料刑)相当という事件はほとんどが略式裁判になります。

住居不定とは、ホームレスのような場合ですか?その場合にはなぜ略式裁判にはならないのですか?

簡単に言うと、住居不定の方を略式裁判で罰金刑などにしても、略式命令の謄本の送達先がわからず、被告人に略式命令の謄本を交付できない可能性があるからです。また、略式命令の謄本を被告人に直接交付できたとしても、住居不定では、事実上、その後の罰金の徴収ができなくなるおそれがあるからです。

【罰金刑の「満つるまで算入」とは?住居不定の被告人であっても罰金の未済なし!】

住居不定の方が犯罪を犯した場合、基本的には逮捕・勾留されてから(※住居不定はそれだけで勾留理由になります。)起訴後、判決が言い渡されるまで身柄は拘束されます。

その後、公判手続で罰金刑になった場合、どうやって罰金を徴収するかご存じですか?

実はこの場合、判決で「未決勾留日数の算入」といって、勾留によって身柄を拘束されていた期間を1日いくらという形でお金に換算して、その分を罰金刑に算入することができるのです(※未決勾留日数とは、勾留されてから判決言渡しの前日までの期間です。)。

例えば、罰金20万円だとすると、判決では「被告人を罰金20万円に処する。未決勾留日数中,その1日を金5000円に換算してその罰金額に満つるまでの分を,その刑に算入する。」という形になります。

1日5000円に換算するということは、5000円×40日分があれば、罰金額20万円に足ります。

そこで、勾留から判決の言渡しの前日まで40日以上が経過している場合には、結局、被告人は、勾留されている期間分で罰金を納付し終わったと同じことになるのです。

これを「満つるまで参入」と言います。

住居不定で、罰金を納付する十分な資産のない方が100万円以下の罰金又は科料に相当する犯罪を犯した場合には、基本的には略式裁判とはならず、公判手続となって「満つるまで算入」により罰金の徴収未済が生じないような工夫がされるのです。

【まとめ】略式裁判とは、裁判官が書面だけで審査をする裁判手続。被告人は裁判に出廷しなくても良いなどのメリットがある。

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

- 『略式裁判』にできる要件は次のとおり

(1) 簡易裁判所に管轄があること

(2) 100万円以下の罰金又は科料に相当する事件であること

(3) 被告人に異議がないこと - 略式裁判は、検察官の請求により、正式裁判によらず検察官の提出した書面により審査すれるため、被告人には次のメリットがある。

(1) 裁判所に出廷する必要がない

(2) 裁判が公開されない

(3) 裁判が終了するのが早い - 他方、略式裁判では被告人が直接裁判官に言い分や主張を訴えることができない。

- 略式裁判で被告人に罰金刑や科料刑に処する略式命令が出ると、その謄本が被告人に交付される。

- さらに、検察庁から罰金又は科料の納付書が届くため、定められた期限内に罰金を納付する必要がある。

刑事事件についてお悩みの方は、刑事事件を取り扱っている弁護士にご相談ください。