「仕事内容は正社員とあまり変わらないのに、『契約社員だからボーナスなし』と言われた……。これっておかしくない?」

正社員にはボーナスを払っているにもかかわらず、「契約社員であること」だけを理由に契約社員にはボーナスを払わない場合、「パート有期法」(※)違反である可能性があります。

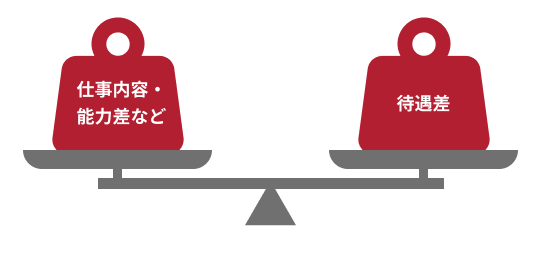

契約社員などの非正規雇用労働者と正社員の間でボーナスなどの待遇に差をつける場合には、職務内容や責任などの違いに応じた合理的な範囲にとどめなければならないからです。

不合理な待遇格差が存在していると感じた場合には、社内で説明を求めたり、労働局や弁護士に相談したりすることができます。

※正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

この記事を読んでわかること

- 法律上の「契約社員」や「ボーナス」の位置づけ

- 正社員と契約社員でボーナスの有無や金額に違いがある場合

- 正社員と契約社員のボーナスで不公平を感じた場合の対処法

法律における「契約社員」や「ボーナス」の位置づけとは?

法律上、契約社員やボーナスがどのような位置づけになっているのかをご説明します。

(1)契約社員も、基本的に労働基準法上の「労働者」

まず、「正社員」や「契約社員」というのは法律上の用語ではありません。

契約社員とは、期間の定めのある労働契約を結んでいる人の通称です。

労働基準法という、賃金や労働時間などの労働条件についての最低限度の基準を定めた法律がありますが、この労働基準法で保護される「労働者」は、正社員か契約社員かを問いません。

そのため、契約社員であっても基本的に労働契約法が適用されるということになります。

(2)ボーナスを受け取れるのはどのような場合?

労働基準法が適用されるからといって、必ずボーナスを受け取れるというわけではありません。

そもそもボーナスを受け取るためには、ボーナス(賞与)の支払いを請求できる「賞与請求権」という権利が必要です。

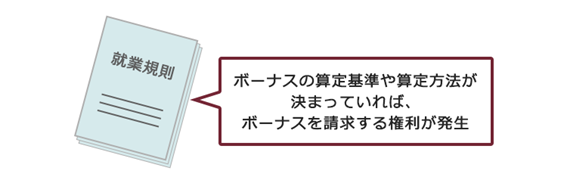

労働基準法では、ボーナスなどを含む臨時の賃金等については、就業規則を作成するべきものと定めています(同法89条4号)。

就業規則や労働契約などによって、ボーナスの支給時期や支給額・計算方法が定められている場合には、ボーナスは労働の対償としての「賃金」となりますので、会社に対して支払いを請求できます。

他方、ボーナスを支給するかどうか、どのような基準で支給するかが会社の裁量に委ねられている場合には、ボーナスは任意的・恩恵的な給付であり、「賃金」ではなく支払いを請求できません。

また、就業規則などで「ボーナスを支給する」と定められていたとしても、例えば次のような場合、「〇〇円のボーナスを支払って」という賞与請求権は原則として発生しません。

- ボーナス支給の前提となる具体的な算定基準や算定方法について、使用者も決定していないし、労使間での合意や慣行もない

- ボーナスの算定基準や算定方法は決まっているものの、算定のために必要な成績査定が行われていない

2.の場合には、「ボーナスを〇〇円支払って」と請求することは基本的にできないものの、ボーナス支給を期待する権利が侵害されたことを理由に、損害賠償請求できる可能性があります。

一方、1.の場合にはボーナス相当額や損害賠償を請求することは基本的に困難です。

正社員と契約社員で、ボーナスが不公平な場合はどうなる?

ここまでは、「正社員か契約社員かを問わず、そもそもボーナスを受け取れるかどうか」について説明してきました。

次の問題は、契約社員と正社員とでボーナスに格差が生じている場合です。

例えば、次のような場合です。

- 正社員にはボーナスが出るのに、契約社員にはボーナスが出ない

- 契約社員にも一応ボーナスは出ているが、似たような仕事内容、能力の正社員と比べて額が著しく低い

このような待遇格差は、ケースによってはパート有期法8、9条違反である可能性があります。

パート有期法8、9条では、正社員と契約社員など非正規雇用労働者の間での差別的な取扱いや不合理な待遇を禁止しています。

このことを、「同一労働同一賃金」といいます。

それでは、同一労働同一賃金や、実際に同一労働同一賃金違反となる可能性のあるケースなどについてご説明します。

(1)同一労働同一賃金とは?

同一労働同一賃金とは、正社員や契約社員などといった雇用形態の違いによる不合理な待遇格差を禁じる制度です。

同一労働同一賃金は、もともと、正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇格差を是正するために提唱されていました。そして、パート有期法8、9条などが定められたことで、法制度として確立しました。

<パート有期法8、9条の概要>

- 8条

…通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の間で、基本給や賞与その他の待遇について不合理な格差を禁止 - 9条

…通常の労働者(正社員など)と同じ職務内容の短時間・有期雇用労働者について、短時間・有期雇用労働者であることを理由とする差別的な取扱いを禁止

※短時間労働者とは、同じ事業主のところで働いている通常の労働者よりも1週間の所定労働時間が短い労働者のことです(同法2条1項)。いわゆる「パートタイマー」などが当てはまります。

※有期雇用労働者とは、事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者のことです(同法2条2項)。いわゆる「契約社員」などが当てはまります。

ここでポイントとなるのが、禁止されているのは短時間・有期雇用労働者であることを理由とした「不合理」な格差や「差別的」取扱いだということです。

そのため、例えば契約社員の賃金が正社員よりも低かったとしても、職務経験や能力、勤務年数などからして合理的な範囲の差額だった場合には、パート有期法違反とはなりません。

同一労働同一賃金について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)同一労働同一賃金ガイドラインとは?

不合理な格差や差別的な取扱いが違法といっても、実際にどこまでが適法でどこから違法になるかはなかなか判断が難しい場合もあります。

そこで、厚生労働大臣は、パート有期法8条や9条などの指針を設けるべきこととされています(同法15条1項)。

これに基づいて設けられているのが、「同一労働同一賃金ガイドライン」です。

参考:同一労働同一賃金ガイドライン|厚生労働省

(3)「契約社員にはボーナスを出さない」が違法となるケースとは?

同一労働同一賃金ガイドラインの賞与についての記述を見ると、次のケース1.は同一労働同一賃金違反とはならないと考えられます。

<同一労働同一賃金違反にならないと考えられるケース>

- 会社の業績への貢献度に応じてボーナスを出すA社では、Xに対してはボーナスを出しているが、Yには出していない。

- 正社員Xは生産効率や品質などの目標値について責任を負っている。

目標値を達成できなかった場合、Xの賃金がその分下がる。 - 契約労働者Yは、生産効率や品質などの責任を負っていない。

目標値を達成できなかった場合でも、Yの賃金は下がらない。

- 正社員Xは生産効率や品質などの目標値について責任を負っている。

※A社、X、Yはいずれも仮称です。

このケースでは、XとYでは会社への貢献度が変わってくるので、Yにボーナスを出さなくても不合理な格差とはいえないと考えられます。

一方、次のケース2.と3.は同一労働同一賃金違反の可能性があります。

<同一労働同一賃金違反になると考えられるケース>

- 会社の業績への貢献度に応じてボーナスを出すB社。Qが受け取ったボーナスが、同時期のPと比べて著しく定額だった。

- P:正社員

- Q:契約社員。正社員Pとほとんど変わらない業務内容、能力。B社への貢献度もほぼ同じ。

- 会社の業績への貢献度に応じてボーナスを出すC社。正社員には職務の内容や会社の業績への貢献等に関わらず何らかのボーナスを出しているが、契約社員には全くボーナスを出していない。

※B社、P、Qはいずれも仮称です。

参考:同一労働同一賃金 全文ガイドライン 8~9頁|厚生労働省

「ボーナスについて『同一労働同一賃金違反』が起きている」と感じたときの対処法

ボーナスについて同一労働同一賃金違反が起きている場合の対処法を、ご説明します。

(1)会社で説明を求める

ボーナスなどの待遇格差については、事業主(会社)に対して説明を求めることができます(パート有期法14条)。

事業主には、正社員や契約社員などの間での待遇の扱いについて差異を設けた根拠などを説明する義務があるのです。

(2)各都道府県の労働局に相談する

会社の説明に納得できなかった場合や、社内で待遇格差を是正してもらえなかった場合には、外部で相談することもできます。

同一労働同一賃金違反について相談できる公的機関として、各都道府県の労働局内の「雇用環境・均等部(室)」があります。

雇用環境・均等部(室)は、労働者と事業主との間でパート有期法や男女雇用機会均等法などについての民事上のトラブルが生じた場合に、解決のための援助をしてくれます。

援助してもらえる内容とは、具体的には次のとおりです。

- 労働局長からの、問題の是正のための助言や指導など

…雇用環境・均等部(室)が労働者と事業者の双方から事情を聴く

解決のための助言や指導などを行う - 均衡待遇調停会議

…調停委員が双方から事情を聴いたうえで、調停案を作成

労働者と事業者の双方が調停案を受け入れれば、問題解決

(3)労働問題を取り扱っている弁護士に相談する

また、同一労働同一賃金違反ではないかと感じたときは、労働問題を取り扱っている弁護士に相談することもできます。

弁護士は、まずは相談者(依頼者)である労働者から話を聞きます。そのうえで、正社員と契約社員の仕事の重さなどを考えて、契約社員にボーナスを払わないことが不合理かどうかを検討します。

そのうえで、契約社員にボーナスを払わないことが同一労働同一賃金違反であると考えられる場合には、本来支払われるべきだった金額を会社に対して請求するなどの解決方法を提供できる可能性があります。

【まとめ】契約社員であることを理由にボーナスを支給しないことは違法の可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 契約社員」も「正社員」も、基本的には労働基準法上の労働者。

→就業規則などで、賞与(ボーナス)の算定基準や算定方法について定められていれば、受け取れる可能性がある - 正社員にはボーナスが出るのに契約社員には出ないという場合、雇用形態の違いを理由とした不合理な待遇格差を禁じる「同一労働同一賃金」違反の可能性あり(パート有期法8、9条)。

- • 正社員と契約社員のボーナスの違いが同一労働同一賃金違反だと感じた場合の対処法は、主に次の3つ。

- 会社に説明を求める

- 労働局に相談する

- 労働問題を扱っている弁護士に相談する

単に契約社員というだけの理由で正社員には出るボーナスを受け取れない場合、会社がパート有期法に違反している可能性があります。

会社が同一労働同一賃金に違反していると思う方は、労働局や労働問題を取り扱っている弁護士にご相談ください。