多くの弊害をもたらしうる長時間労働については、その防止のためにさまざまな法的仕組みが用意されています。

そうした定めに違反するような長時間労働の被害者にならないためには、労働者自身が法的規制についてしっかりと理解しておく必要があります。

一口に労働時間といっても、「所定労働時間」や「法定労働時間」という異なる概念の用語があり、その違いは割増賃金にも影響を及ぼすことになります。

そもそも労働時間とは何かという点も、実際に法律を適用するにあたっては問題となってきます。

今回は、すべての労働者が関係する問題である、労働時間にまつわる諸問題について解説していきます。

残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!

会社とのやり取りは弁護士におまかせ!

些細な疑問や不安、お気軽にご相談ください!

自宅でらくらく「おうち相談」

「仕事が忙しくて時間がない」

お電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

所定労働時間の意義

まず、所定労働時間の意義について、説明していきます。

(1)労働時間とは

「所定労働時間」とは、就業規則等で会社が独自に定める労働時間のことをいいます。

そこで、まず、そもそも「労働時間」とはどのような時間のことをいうのか、という労働時間の定義から考えてみましょう。

この点、最高裁判所の判例によれば、「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれたと客観的に評価できる時間」のことをいうとされています。

そして、業務の準備行為などについても、労働者が「使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する」という判断がなされています。

参考:最高裁判所第一小法廷判決平成12年3月9日・民集54巻3号801頁(三菱重工長崎造船所事件)│裁判所 – Courts in Japan

参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン3 労働時間の考え方(P.1)|厚生労働省

したがって、例えば、手待ち時間、業務時間前後の清掃、研修参加、業務時間外の学習などについても、それが会社の指示のもとで行なわれているのであれば、その名称のいかんにかかわらず、使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できるため、基本的に「労働時間」に含まれることになります。

(2)所定労働時間とは

そして、すでに触れてしまいましたが、「所定労働時間」とは、就業規則等で会社が独自に定める労働時間のことをいいます。

これは、この後に述べる「法定労働時間」とは異なる用語であり、「法定労働時間」の範囲内で設定する必要があります。

会社ごとの「所定労働時間」と法律上の「法定労働時間」

続いて、使用者が労働者を働かせるときに守らなければならない、労働時間に関する法令について説明いたします。

(1)「法定労働時間」と「時間外労働」

労働基準法32条によると、労働時間は「1日8時間・1週40時間」が上限とされています。

この法律上の労働時間の上限のことを指して、「法定労働時間」と呼んでいます。

そして、法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」といいます。

1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

引用:労働基準法32条

2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

(2)会社は労働者に「休憩時間」や「休日」を付与しなければならない

労働基準法34条は、休憩時間についての定めを置いています。

これによると、1日の労働時間が6時間を超えて8時間以下の場合には45分以上、1日の労働時間が8時間を超える場合は60分以上の休憩を、労働者に与えなければならないとされています。

そして、この休憩時間は、すでに引用した労働基準法32条において明記されているとおり、労働時間には含まれません。

1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

引用:労働基準法34条

2項 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するものとの書面による協定があるときは、この限りでない。

3項 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

また、労働基準法35条には、休日に関する定めが置かれています。

これによると、使用者は、労働者に対し、「1週間につき1日の休日」または「4週を通じて4日以上の休日」を付与しなければなりません。

法律によって労働者への付与が義務付けられているこの休日のことを「法定休日」といいます。

そして、法定休日における労働のことを「休日労働」といいます。

1項 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

引用:労働基準法35条

2項 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

なお、「法定休日」とは異なるものとして、「所定休日」(法定外休日)と呼ばれるものがあります。これは、法律で規定されている法定休日と異なり、会社が独自に定める休日のことを指しています。

例えば、週休2日制で土日が休みという場合、土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日と定められるなどの運用がされています。

そして、所定休日における労働は、「法定休日における労働」ではないため、「休日労働」にはあたりません。

所定休日に労働をした時間は、労働時間の上限規制や割増賃金との関係では、法定労働時間内での労働や時間外労働としてカウントされます。

(3)会社が時間外労働や休日出勤を課す場合は、労使で36協定を結ばなければならない

会社が労働者に時間外労働(法定労働時間を超えた労働)や休日労働(法定休日における労働)をさせる場合には、以下の手続きを行わなければなりません。

- 労働基準法36条に基づく「時間外・休日労働に関する労使協定」(以下、36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る。

- 雇用契約書や就業規則等に「36協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じる」旨を明記する。

36協定について詳しくはこちらをご覧ください。

参考:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省

(4)会社が時間外労働や休日労働を課す場合は、割増賃金を支払わなければならない

時間外労働、休日労働、深夜労働が行われた場合、使用者は労働者に対し、所定の割増率に基づいた割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。

割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象の労働時間数×割増賃金率」という計算式によって算出されます。

割増率は会社ごとに36協定で定められますが、この設定をするにあたっては、労働基準法37条の定めをクリアしなければなりません。

割増賃金は3種類

| 種類 | 支払う条件 | 割増率 |

|---|---|---|

| 時間外 (時間外手当・残業手当) |

法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |

| 時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間等)を超えたとき | 25%以上 (※1) |

|

| 時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき(※2) | 50%以上 (※2) |

|

| 休日 (休日手当) |

法定休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |

| 深夜 (深夜手当) |

22~5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |

(※1)25%を超える率とするよう努めることが必要です。

(※2)中小企業については、2023年4月1日から適用となります。

参考:「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」(P.2)|東京労働局

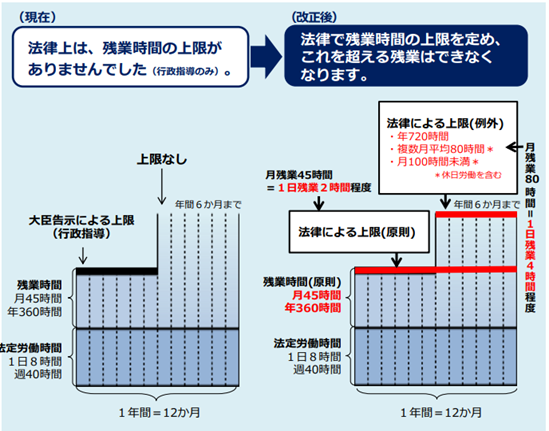

(5)時間外労働と休日労働には、「時間外労働の上限規制」がある

働き方改革関連法が2019年4月に施行されたことに伴って労働基準法等が改正され、「時間外労働の上限規制」(原則として月45時間・年360時間以内)の適用が大企業(2019年4月から)、中小企業(2020年4月から)ともに始まりました。

これによって、「月45時間・年360時間」という上限規制は、厚生労働大臣の告示による行政指導から、罰則付きの法律へと厳格化されています。

この原則に加えて、上限規制には以下のような定めもなされています。

すなわち、繁忙期やトラブル対応等の「臨時的な特別の事情がある」として36協定で特別条項を定めた場合にも、以下の上限規制を守らなければなりません。

- 時間外労働は年720時間以内(労働基準法36条5項かっこ書き)

- 時間外労働及び休日労働の合計が、複数月(2~6ヶ月のすべて)平均で80時間以内(同法36条6項3号)

- 時間外労働及び休日労働の合計が、1ヶ月当たり100時間未満(同法36条6項2号)

- 原則である1ヶ月当たり45時間を超えられるのは1年につき6ヶ月以内(同法36条5項かっこ書き)

これらの上限規制に違反した場合、使用者には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります(同法119条)。

※2022年6月刑法改正により「懲役」「禁錮」は廃止され、「拘禁刑」に一本化されました。改正刑法は2025年頃までに施行される予定です。

法定労働時間の弾力運用が認められている働き方もある

労働者が柔軟な働き方を実現できるように、法定労働時間の弾力的な運用が認められている制度もあります。

以下では、こうした制度のうち、代表的なものについて説明していきます。

(1)変形労働時間制

変形労働時間制では、一定期間(1年・1ヶ月・1週)において、期間内の労働時間が平均して「1日8時間以内・1週40時間以内」の法定労働時間に収まるのであれば、使用者は労働者に、特定の日や週について法定労働時間を超えて労働させることができます。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

(2)フレックスタイム制

フレックスタイム制では、一定期間内の労働時間が平均して「1日8時間以内・1週40時間以内」に収まるのであれば、その期間における所定の総労働時間の範囲内で、労働者が自主的に始業時刻・終業時刻を決定することができます。

ただし、使用者には、労働者の各日の労働時間を把握する義務があります。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

(3)みなし労働時間制

みなし労働時間制では、実際の労働時間数とは関係なく、あらかじめ労使間で取り決めた労働時間数を働いたものとみなし、それに対応した賃金が支払われます。

みなし労働時間制には、「事業場外みなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の3種類があります。

所定労働時間と法定労働時間の違い

(1)時間外労働時間のカウント方法

例えば、会社で定めた所定労働時間が9〜17時(間に1時間の休憩時間)の7時間労働というケースで、19時まで勤務した場合について考えてみましょう。

この場合、所定労働時間を超える労働時間は2時間(17〜19時)になります。

しかし、労働基準法上において時間外労働として扱われるのは、法定労働時間である8時間を超えた部分(18〜19時)の1時間です。

(2)残業代の計算方法

上記と同じケースについて考えてみると、

所定労働時間を超える労働時間は2時間(17〜19時)ということになりますが、そのうち1時間(17~18時)は法定労働時間内の労働であって、時間外労働にはあたらないため、この部分については、使用者は通常の賃金を支払えば足りることになります。

時間外労働は「法定労働時間を超える労働」ですから、この場合に時間外労働にあたるのは(18〜19時)の1時間であって、使用者は、1時間分の時間外割増賃金を支払う必要があります。

【まとめ】所定労働時間と法定労働時間は異なるものであり、労働時間規制や割増賃金計算の基準となるのは法定労働時間です

今回の記事のまとめは以下のとおりです。

- 所定労働時間は、会社が独自に定める労働時間のことをいいます。また労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれたと客観的に評価できる時間」と定義されます。

- 労働基準法で定められた「1日8時間・週40時間」という労働時間の上限を「法定労働時間」といい、所定労働時間はこの範囲内でなければなりません。時間外労働(法定労働時間を超える労働)や休日労働(法定休日における労働)に対しては、所定の割増賃金を支払う必要があります。

- 法定労働時間を弾力的に運用できる代表的な制度として、変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制があります。

- 割増賃金の計算や時間外労働の上限規制は、法定労働時間を基準にして適用がなされます。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年10月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。