ある日突然、交通事故によりわが子の命が奪われた……。

それは、筆舌に尽くしがたい苦しみだと思います。

交通事故により奪われてしまった命は、決してお金に換算できるものではありません。

事故の相手方にどれだけお金を支払わせても、事故の前の生活に戻ることはできません。

ただ、元通りにすることができない以上、せめて、相手方に損害賠償を請求し、相手方とその保険会社に適正な賠償金を支払わせてください。

子供が交通事故で死亡した場合、その治療費や入院雑費などに加えて、

- 子供本人の慰謝料

- 逸失利益(生きていたら得られたであろう将来の収入などの利益です)

- ご両親の慰謝料

などを相手方に請求することができます。

ただ、逸失利益や慰謝料は高額になりますので、保険会社との交渉は難航しがちです。

また、子供を亡くした傷が癒えないまま交渉することは精神的にも大きな負担になります。

子供を交通事故で亡くしたという場合には、積極的に弁護士に依頼することを検討されることをお勧めします。

今回は、

- 交通事故で子供が死亡した場合の損害賠償の項目

- 逸失利益の計算方法

- 慰謝料の基準

- 実際の裁判例のご紹介

- 弁護士に依頼した場合のメリット

についてご説明します。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

子供が交通事故で死亡した場合の損害賠償の項目について

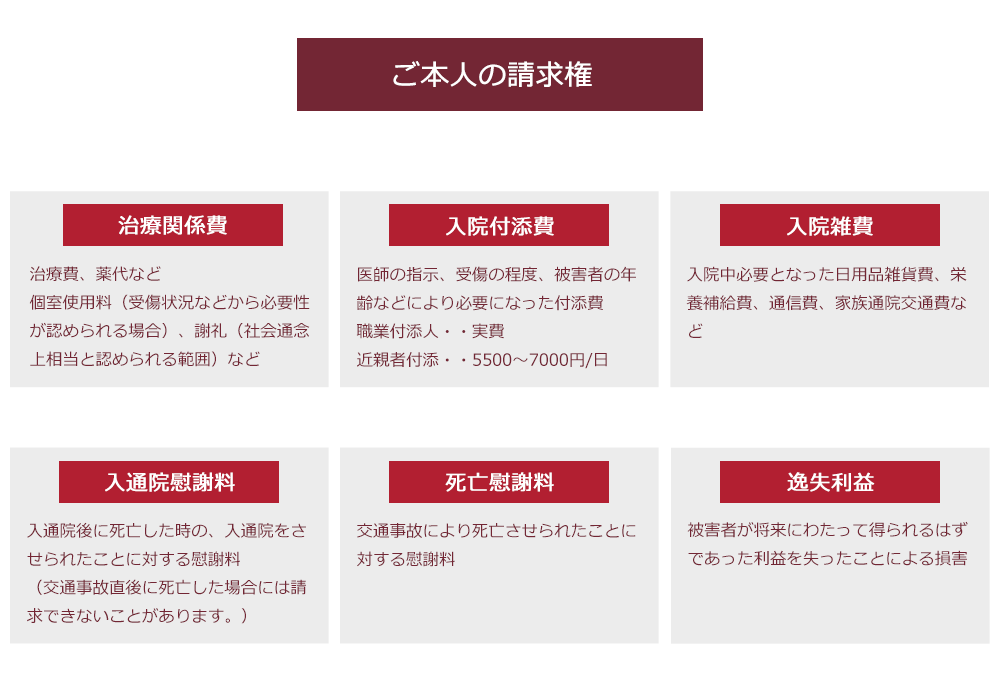

子供が交通事故で死亡した場合の損害賠償項目は、主に以下のとおりです。

本人である子供が死亡した場合には、ご両親などの相続人が交通事故の相手方に対して、相続した本人の請求権に基づく損害賠償を請求することができます。

上記以外にも、交通事故による支出があった場合には、損害賠償請求できることがありますので、詳しくは弁護士などの専門家にご相談ください。

一般的には、子供が死亡した場合の賠償金で極めて高額になるのは

- 逸失利益

- 慰謝料

です。

それぞれについて、どのようなものなのかご説明します。

逸失利益について

「逸失利益」とは、交通事故によって死亡しなければ、将来得られたであろう収入などの利益のことです。

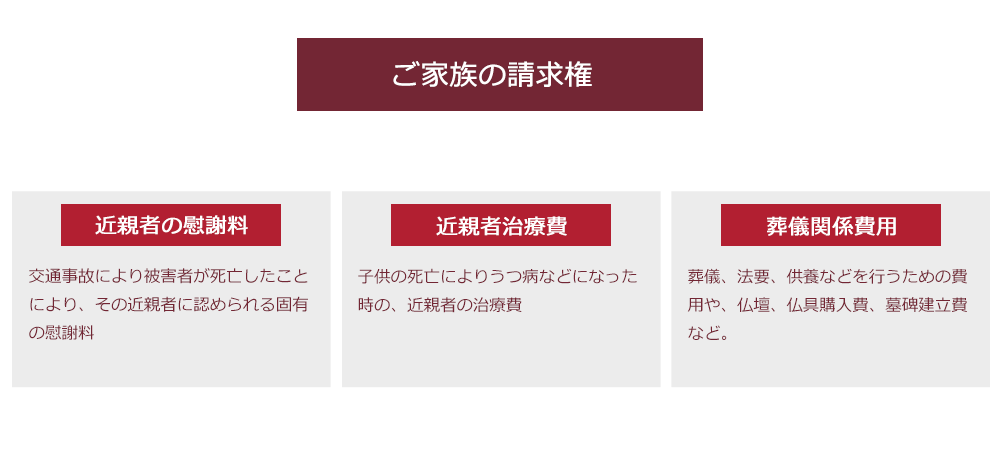

逸失利益の計算方法は、以下のとおりです。

それぞれについてご説明します。

(1)「基礎収入額」について

逸失利益を計算するための基礎収入額は、通常であれば、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。

ただ、子供はまだ働いていないことがほとんどでしょうし、将来どのような職業に就くのかも未知数なことが多いです。

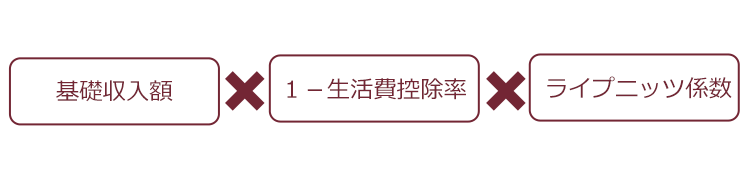

ですから、特に幼少の子供について逸失利益を考える場合には、一般的には「賃金センサス」の全年齢平均賃金額を基礎収入額とします(※子供の年齢などによって異なります)。

参考までに、2017~2020年までの全年齢平均賃金額をご紹介します。

| 年度 | 全労働者 | 男性 | 女性 |

| 2020 | 487万2900円 | 545万9500円 | 381万9200円 |

| 2019 | 500万6900円 | 560万9700円 | 388万0000円 |

| 2018 | 497万2000円 | 558万4500円 | 382万6300円 |

| 2017 | 491万1500円 | 551万7400円 | 377万8200円 |

(※未就労の女子については男女計の全労働者の平均賃金を基礎収入として逸失利益を計算するのが通常です。未就労の男子については、男性の平均賃金を基礎収入とするのが通常です。)

賃金センサスの平均だけを見ると、男子の方が基礎収入額は高くなりますが、後でご説明するように、男子の場合には生活費控除率が高くなりますので最終的な逸失利益の金額は性別によってそれほど大きな差は生じません。

進学校や大学付属校に通学していたり、成績優秀で進学希望の高校生は、大学進学の蓋然性を認められれば、大卒賃金センサスで算定することもあります。

就労可能年齢が18歳ではなく22歳になりますので、後で説明する「ライプニッツ係数」が小さくなってしまいますが、基礎収入額が大きくなることと差し引きで、大卒で算定する方が逸失利益は大きくなります。

(学費等の細かい損益相殺は、倫理面から、生活費控除率でまとめて処理しているものと思われます。)

(2)「生活費控除率」とは

「生活費控除率」とは、生きていたら支出したであろう生活費などを控除する割合のことです。

もっとも、実際に支出したであろう生活費の金額を全て計算するのは不可能ですから、実務では、以下のとおり、一応の基準があります。

| 子供の生活費控除率 | |

| 男子 | 50% |

| 女子 | 30% |

(※ただし、裁判所によっては、女子について全労働者の平均賃金を基礎収入とした上で、生活費控除率を「40~45%」とする場合もあります。男子の生活費控除率は、独身・年少者のものです。)

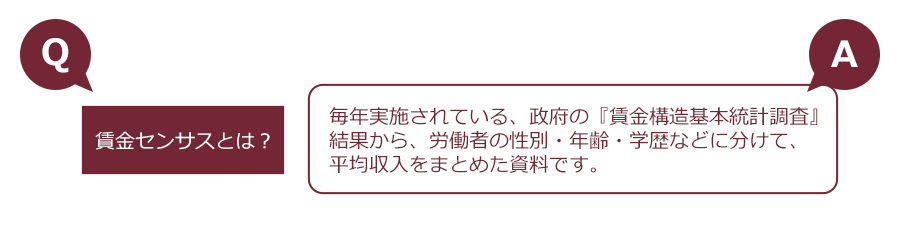

(3)「ライプニッツ係数」とは

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降に発生した事故とそれ以前に発生した事故の場合で数値が異なりますので、注意が必要です。

2020年4月1日以降に発生した事故に関するライプニッツ係数は、以下のサイトをご参照ください。

逸失利益の計算においては、基本的には、被害者が死亡した時の年齢から67歳までの期間を「就労可能年数」と捉え、その年数分のライプニッツ係数を使います。

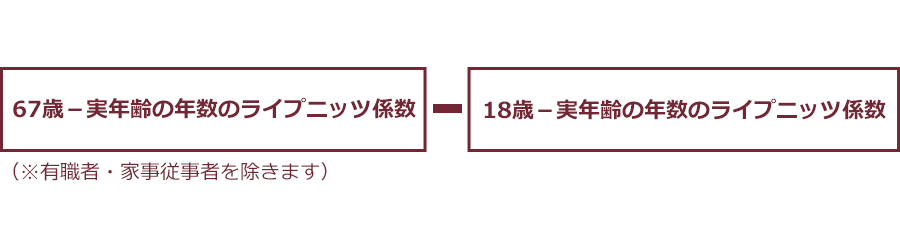

ただし、子供の場合にはまだ就労していませんので、以下の計算式でライプニッツ係数を出します。

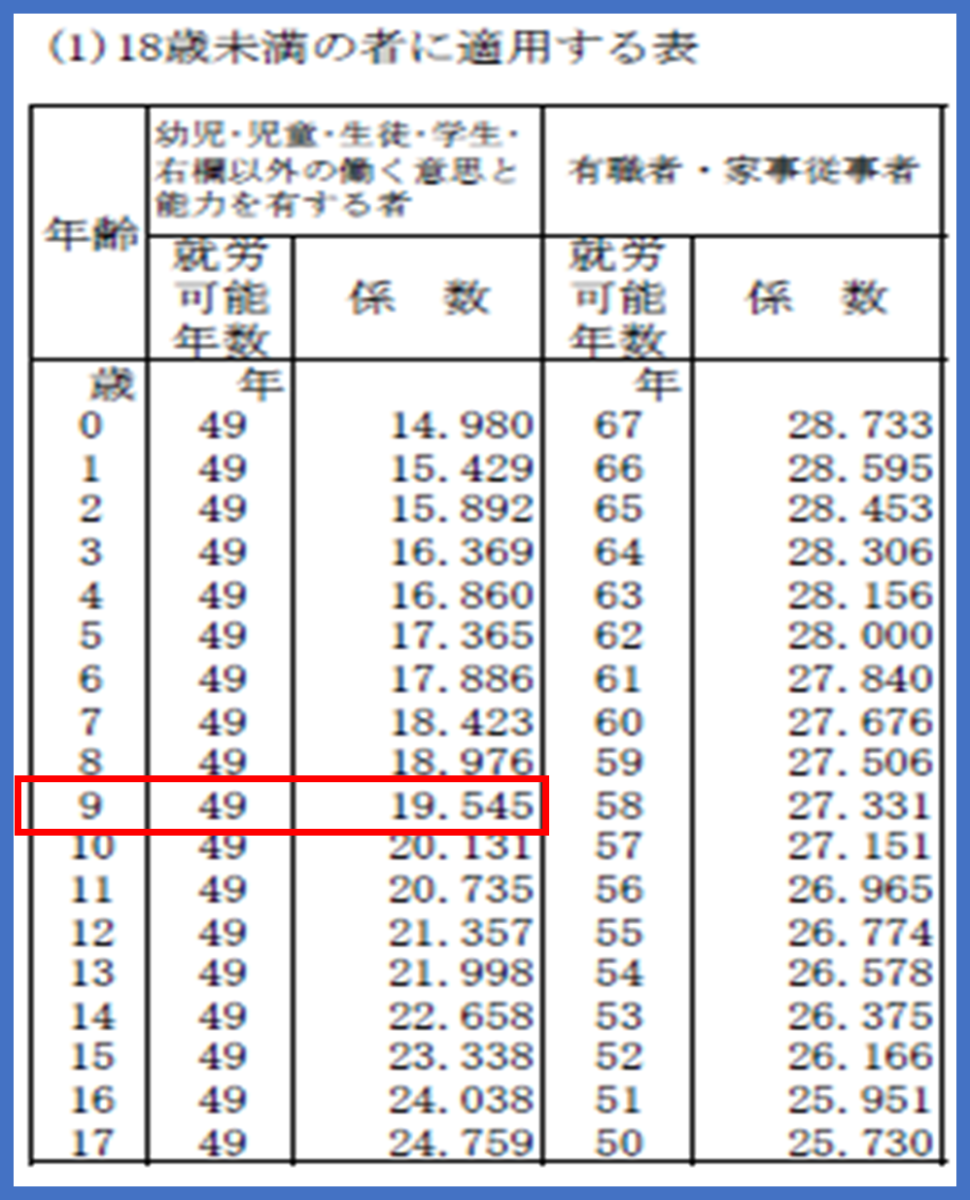

先ほどご紹介したサイトの表に18歳未満の場合のライプニッツ係数をまとめた下記の表がありますので、ご参照ください(赤枠部分は、次にご説明する具体例で用いる係数です)。

子供が死亡した場合の逸失利益を、具体的に計算してみます。

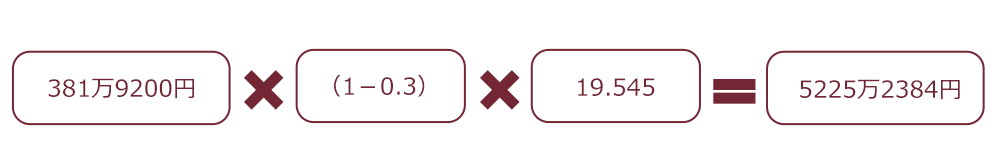

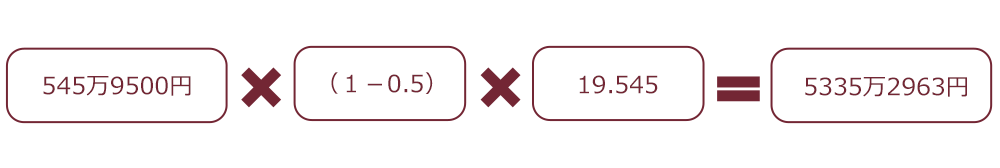

9歳の女子が2020年4月1日以降に交通事故で死亡したというケースで考えます(上の図を赤枠で囲んだとおり、ライプニッツ係数は19.545です。)。

- 基礎収入額は、全年齢の女性の平均賃金(2020年度は381万9200円です。)

女性の生活控除率(30%)をもとに計算する場合

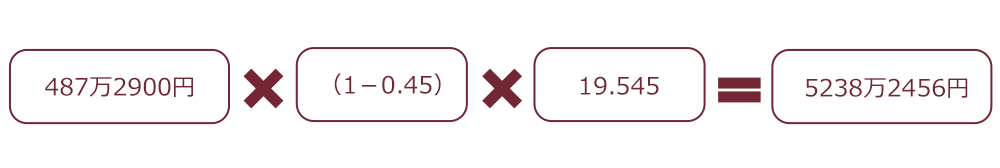

- 基礎収入額は、全労働者の平均賃金(2020年は487万2900円です。)

生活控除率を45%として計算する場合

なお、死亡したのが9歳男子の場合で、基礎収入額は全労働者の男性の平均賃金+男性の生活控除率(50%)をもとに計算すると、以下のとおりになります。

基礎収入額については男女の差はありますが、最終的な逸失利益については、男女の差はそこまで大きくないということになります。

以上が、子供が交通事故で死亡した場合の逸失利益の計算方法です。

子供が死亡した場合の慰謝料について

慰謝料についてまず知っていただきたいのは、慰謝料の基準というのは一つではないということです。

具体的には、慰謝料についての基準は以下の3つがあります。

(1)本人の慰謝料について

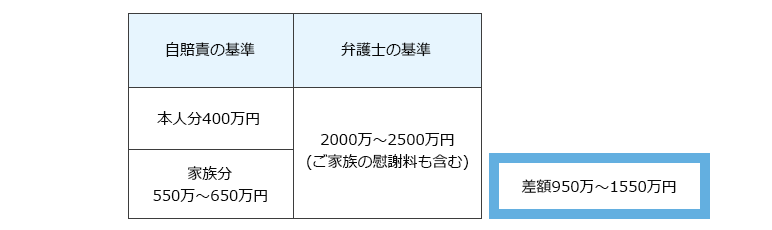

子供が死亡した場合の、自賠責の基準と弁護士の基準は以下のとおりです。

【自賠責の基準と弁護士の基準】

| 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |

| 400万円 | 2000万~2500万円(※) |

(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

(※弁護士の基準には、ご家族の慰謝料も含みます)

自賠責保険は、最低限の被害者の救済を目的としていますので、3つの基準の中では、通常は一番低額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

任意保険会社の基準は各会社によって異なりますし、公表されているわけではないので、明確な基準はこれということはできませんが、子供の死亡事例では、概ね1200万~1400万円程度かと思われます。

なお、本人の慰謝料請求権は、死亡したことに対する精神的苦痛についての慰謝料ですが、事実上(死亡してしまった以上)本人が請求することはできません。

ですから、本人の慰謝料請求権は相続人に相続され、相続人が行使することになります(他の請求賠償項目についても同様です。)。

(2)近親者の慰謝料について

また、子供が死亡した場合、両親などの近親者にも固有の慰謝料が認められます。

先ほどご紹介した弁護士の基準の中には、近親者の慰謝料も含みます。

他方、自賠責の基準は以下のとおりです。

【自賠責の基準】

| 請求権者の数 | 金額 |

| 1人 | 550万円 |

| 2人 | 650万円 |

| 3人以上 | 750万円 |

(※2020年4月1日以降の事故の場合)

(※請求権者は被害者の父母・配偶者・子です。)

なお、実際の裁判例はこれからご紹介しますが、子供が死亡した場合ご両親には概ねそれぞれ200万~300万円程度の慰謝料が認められています。

この点、自賠責の基準よりも低額になっていると見えるかもしれません。

しかし、ご本人と家族分の慰謝料を合わせた金額を自賠責と弁護士の基準で比較すると以下のようになり、弁護士の基準の方が高額になります。

【自賠責の基準と弁護士の基準】

また、自賠責は、被害者が死亡した場合に支払われる保険金総額の上限は慰謝料と逸失利益、葬儀費用を合わせて3000万円です。

子供の死亡の場合は、上記の例で説明した通り、通常、逸失利益だけで3000万円を超えてしまい、上限の3000万円が支給されることとなります。

(3)近親者固有の慰謝料についての裁判例

それでは、交通事故で子供が死亡された場合に近親者慰謝料が認められた実際の裁判例をいくつかご紹介します。

| 被害者の年齢 | 請求権者 | 近親者慰謝料 | 本人慰謝料 | 裁判所 |

| 8歳 | 両親 兄(11歳) | 各200万円 100万円 | 2300万円 | 東京地裁八王子支部 H19.9.19 |

| 3歳 | 両親 | 各300万円 | 2200万円 | 大阪地裁 H20.3.13 |

| 3歳 | 両親 兄(4歳) | 各300万円 200万円 | 2000万円 | 東京地裁 H21.7.8 |

| 6歳 | 両親 兄弟3名 祖父母(同居) 祖父母(別居) | 各200万円 各30万円 各50万円 各30万円 | 2200万円 | 名古屋地裁 H22.6.4 |

| 5歳 | 両親 弟 | 各300万円 100万円 | 2400万円 | 京都地裁 H24.10.24 |

| 5歳 | 両親 姉 | 各300万円 100万円 | 2200万円 | 名古屋地裁 H24.11.27 |

自賠責の基準では、近親者慰謝料を請求できるのは被害者の両親、配偶者、子ですが、裁判では、必ずしも両親に限らず、兄弟や祖父母にも慰謝料が認められていますね。

後でご説明しますが、交通事故の示談に関して弁護士に依頼する場合、弁護士はできるだけ裁判で認められている金額に近づけるように相手方の任意保険会社と交渉します。

ご自身で任意保険会社と示談交渉をされている、という場合には、まずは任意保険会社の提示する金額をうのみにしないよう、注意してください。

弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

自宅でらくらく「おうち相談」

「ケガの治療中で相談に行くのが難しい」

アディーレならお電話・スマホでいつでも・どこからでも気軽に無料相談!

慰謝料が増額される可能性のあるケースについて

慰謝料の金額は、個々の事案によって異なります。

先ほど、子供が死亡した場合の本人及び近親者の慰謝料についての弁護士の基準は2000万~2500万円とご説明しました。

実際の裁判例では、慰謝料の金額は大体その基準の範囲内におさまります(※近親者の数が多ければ、合計金額がそれ以上になる場合もあります)。

ですが、事案によっては、慰謝料が更に高額になるようなケースもあります。

慰謝料が増額される可能性のあるケースの例は以下のとおりです。

- 事故態様が極めて悪質

- 相手方の対応があまりに不誠実

- 相手方の過失の程度が大きい

飲酒の上での運転

医師から運転しないように言われていたのに運転した

あおり運転

信号無視

大幅なスピード違反 など

この点、実際の裁判において、他の事例に比較して慰謝料が増額されたと思われるケースをいくつかご紹介します。

| 被害者の年齢 | 慰謝料の増額事由 | 近親者慰謝料 | 本人慰謝料 | 裁判所 |

| 3歳 1歳 | 飲酒の上で運転。 料金所職員に注意されてもなお飲酒しながら運転を続行。 | 両親につき各400万円 | 各2600万円 | 東京地裁 H15.7.24 |

| 7歳 | 疲労と飲酒の影響による仮睡状態で運転した。 | 両親につき各250万円 兄2人につき各150万円 | 2300万円 | 盛岡地裁 二戸支部 H17.3.22 |

| 14歳 | 刑事裁判において、遺族からして常軌を逸すると思われる対応をした。 | 両親につき各200万円 | 2600万円 | 東京地裁 H21.7.8 |

| 12歳 | 助手席ドアにスモークフィルムを貼り、左方視界を悪化させた(職業運転手)。 慰謝の措置を講じていない。 | 両親につき各400万円 弟につき200万円 | 2000万円 | 千葉地裁 H19.10.31 |

| 9歳 | 量が分からないくらいの飲酒。 被害者の両親が事故後心療内科に通院。 | 両親につき各250万円 兄2人につき各150万円 | 2750万円 | 大阪地裁 H20.9.26 |

| 14歳 | 抗てんかん薬の服用を日常的に怠っていた上、刑事事件では服用していた旨の虚偽の供述をした。 | 両親につき各400万円 | 2600万円 | 横浜地裁 H23.10.18 |

これらの裁判では、いずれも本人及び近親者の慰謝料が基準よりも増額されています。

先ほどご紹介した基準はあくまでも基準であって、個々の事案によって、増減はあり得ることに注意が必要です。

弁護士に依頼するメリットについて

それでは、交通事故の被害にあった時に、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

(1)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できること

交通事故が起こった時に、加害者だけではなく被害者にも過失(不注意や落ち度のことです。)があったという場合、被害者の過失に応じて、賠償額が減額されることがあります(例えば、賠償額が5000万円だとして、被害者に2割の過失があるとすると、4000万円に減額されます)。

子供の交通事故の場合、事故の際に子供が信号無視をした、横断歩道のない場所を横断した、飛び出しをした、というような場合には、やはり被害者の過失として賠償額が減額されます。

また、「事理弁識能力」(事故をさけるために必要な注意をする能力です。)がない幼児であれば、側にいた保護者などの落ち度とされることがあります。

保護者などの落ち度の場合にも、やはり損害賠償額はその割合に応じて減額されます。

(事理弁識能力とは、例えば道に飛び出したりしたら、車にぶつかってしまうかもしれないから危ない、と考えられる能力のことですので、大体、小学校に上がるくらいの年齢の子供にはあるとされています。)

わが子を亡くした心痛だけでも心が押しつぶされそうになっているところに、子供の過失の話をされると、「事故が起こったのはわが子のせいだ」と言われている気がするという方も多いです。

特に、被害にあった子供が死んでしまった場合には、加害者の話だけを信用した提案を任意保険会社からされていると感じることも多いでしょう。

こんな時、弁護士に依頼すれば、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を判断し、必要に応じて過失割合の修正を行います。過失割合の修正について詳しくはこちらをご覧ください。

ですから、弁護士に依頼した場合には、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できます。

(2)最終的に受領する金額が増額する可能性があること

先ほどご説明したとおり、被害者が死亡した場合の本人の慰謝料についての自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準が大きく異なっています。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。

その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

また、近親者の慰謝料についても、裁判で認められている基準をベースに交渉します。

(例えば死亡した子供の兄弟が事故を目撃してしまったなどのケースでは、裁判でも慰謝料が認められることがありますので、そのような事情を全て考慮して近親者慰謝料についても相手方と交渉します。)

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。

そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(3)交渉による精神的負担を減らすことができること

子供を交通事故で亡くされたという場合に、ご自身で保険会社と直接交渉をされるのは精神的負担が大きいです。

時には保険会社の担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、上でご説明したように、子供の過失の話などを直接聞くのは、かなりの精神的負担になります。

お子さんの死について、金額の交渉をすること自体に、複雑な気持ちになってしまい、気が進まないという親も少なくありません。

場合によっては、相手方の刑事裁判の対応などでお忙しくなることもあります。

弁護士に依頼した場合であっても、最終的なご判断を頂くことにはなりますが、直接のやり取りは全て弁護士がしますので、少しでも事故から離れて心を休めて頂けます。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。

ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります。

ここでポイントとなるのが、「弁護士費用特約」は被害者自身名義で弁護士費用特約に加入していない場合でも、弁護士費用特約を利用できることがある、という点です。

- 配偶者

- 同居の親族

- ご自身が未婚の場合、別居の両親

- 被害事故に遭った車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約をつけていれば、弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

弁護士費用特約を使っても、保険料や等級は上がりません。

ただし、被害者側に重大な過失がある場合など、弁護士費用特約が使えない場合があります。弁護士費用特約を使うためには条件があり、加入している保険によってその内容も異なります。弁護士費用特約が今回の事件に使えるか、事前に、加入している保険会社に必ず問い合わせしておきましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性があります。

【まとめ】子供が交通事故で死亡した場合の損害賠償請求は極めて高額になるため、弁護士に対応を依頼して、適正な賠償金を受け取れるようにするべきです

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 子供が交通事故で死亡した場合には、治療費、葬儀費用などのほか、逸失利益・慰謝料を請求できる。

- 慰謝料の算出基準は、自賠責の基準、任意保険の基準、弁護士の基準の3つがあり、通常、弁護士の基準が一番高くなる。

- 弁護士に依頼した場合には、弁護士の基準を目指して相手方と交渉するため、基準に近い金額で示談できる可能性がある。

- 慰謝料は、本人の慰謝料のほか、近親者固有の慰謝料もある。

- 事故態様が悪質であったり、相手方の過失が重大な場合などは、慰謝料額が増額されるケースがある。

- 慰謝料や逸失利益は高額になるため、相手方の任意保険会社との交渉が難航しやすい。

- 弁護士に依頼した場合には

1.不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる

2.最終的に受領できる金員が増額する可能性がある

3.交渉による精神的負担を減らすことができる

というメリットがある。 - ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになる(一定の限度額、利用条件あり)。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

なお、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となります。

弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

(以上につき、2021年7月時点)

交通事故の被害にあわれた方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。