「パートで働いているけど、パートでも育休は取得できるものなの?」

パートタイム労働者として働く方にとって、育児休業(育休)の取得は重要な事項です。

育休の取得に雇用形態は基本的に関係なく、パートでも育休を取得する権利がありますが、そのためには特定の条件を満たす必要があります。

この記事が、育休に関する疑問や不安を解消し、安心して育児に専念できる環境を整えるための一助となれば幸いです。

育休取得に向けた準備をしっかりと行い、子育てと仕事の両立を目指しましょう。

この記事を読んでわかること

- 育休の取得条件

- 育休の取得期間

- 育休中に受けられる支援

- 会社が育休の取得を認めない場合の対処法

ここを押さえればOK!

育休の取得期間は基本的に子が1歳に達するまでですが、特定の条件を満たす場合には最大で子が2歳になるまで延長可能です。例えば、保育所に入所できない場合や配偶者が子を養育できない場合です。

育休中には育児休業給付金や社会保険料の免除といった支援が受けられます。

会社が育休の取得を認めない場合には、まず就業規則を確認し、社内の担当部署に相談することが推奨されます。それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は労働条件や安全衛生の指導を行う機関であり、違法な育休の取得拒絶が疑われる場合には会社に対して指導を行ってくれることもあります。

パートタイム労働者が育休を取るための条件

育児休業とは、原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業のことです。

子が1歳6ヵ月(2歳までの休業の場合は2歳)を経過する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合には、パートのような非正規労働者であっても、基本的には育児休業(以下、育休)取得の対象者となります。

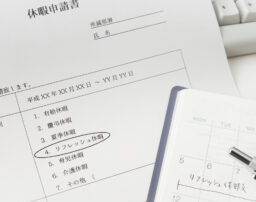

ただし、次のいずれかの条件を満たす労働者は、労使協定で育休の対象外にすることができます。

- 雇用された期間が1年未満であること

- 1年(1歳以降の休業の場合は、6ヵ月)以内に雇用関係が終了予定であること

- 週の所定労働日数が2日以下であること

育休の取得期間とその延長

育休の取得期間は、基本的に子が1歳に達するまでです。

ただし、特定の条件を満たす場合には、育休の期間を最大で子が2歳になるまで延長することができます。

例えば、保育所に入所できない場合や、配偶者が子を養育することが困難な状況が生じた場合です。これにより、育児に専念する時間をさらに確保し、子の成長に合わせた柔軟な対応が可能となります。

育休中に受けられる支援

パートの場合、育休中には給料が支払われないことが多いです。そのため、育休中の経済的な負担も気になるところでしょう。

そこで、育休中に受けられる支援を紹介します。

(1)育児休業給付

育休中に雇用保険から支給されるのが、育児休業給付金です。

そのため、受給のためには、給付時点において、雇用保険の被保険者であることが必要です。

パートの場合でも、週に20時間以上働いていれば雇用保険の加入条件を満たします。

そして、原則として育児休業前の2年間に被保険者である期間が12ヵ月以上あり、育児休業後に職場復帰する意思があることも条件になります。

また、育児休業開始日から1ヵ月ごとに区切った期間ごとに、育児休業前の賃金の8割以上にあたる金額が支払われておらず、育児休業給付の給付中に働いた日数が原則として10日以下であることも必要です。

育児休業給付について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)社会保険料の免除

育児休業(育休)を取得する期間中、一定の条件を満たすことで社会保険料が免除される制度があります。

会社や雇用主が手続をするため、わからないことがあれば担当部署に聞いてみると良いでしょう。

会社が育休の取得を認めない場合は?

育休の取得条件を満たしているはずなのに、会社が育休を認めてくれない場合には、次のような対応が考えられます。

(1)就業規則を確認する

就業規則の内容によっては、自分が育休の対象外となっている可能性があります。

取得条件を再度確認してみましょう。

(2)社内で相談する

就業規則などの社内規定によれば、自分も法的には育休を取得できるはずなのに、会社が認めない場合には、人事部など社内の担当部署に相談してみましょう。

直属の上司の知識不足などにより育休取得が認められなかったのであれば、担当部署に相談すれば解決すると考えられます。

なかには従業員のための相談窓口を設けている会社もあるため、そちらに相談しても良いでしょう。

(3)労働基準監督署に相談する

会社が組織として、本来取得できるはずの育休取得を認めない場合、労働基準監督署に相談するという方法もあります。

労働基準監督署とは、労働基準法などの法律に基づいて労働条件や安全衛生の指導、労災保険の給付などをする機関です。

労働者に対する助言やアドバイスだけでなく、会社に対して指導を行ってくれることもあるため、違法な育休の取得拒絶が疑われる場合には、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

労働基準監督署について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】パートでも、取得条件を満たせば育休を取得できる!

パートといった非正規労働者であっても、育休の取得はできます。

雇用形態にかかわらず取得条件を満たせば取得できるのが育休だからです。

また、育休の標準的な取得期間は子供が1歳になるまでですが、特定の条件を満たす場合には最大で2歳まで延長可能です。

そして、条件を満たせば育児休業給付金がもらえ、社会保険料も免除されます。

もし会社が法的に認められるべき育休の取得を認めない場合には、まず就業規則を確認したうえで、社内で相談することをおすすめします。

それでも解決しない場合は、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。