日本の離婚率は増加しているといわれていますが、実際に離婚する人の割合はどれくらいなのでしょうか。

2022年に公表された最新の統計(2020年)では、19万3253組、1000人中1.57の離婚件数となっています。

思ったより離婚する人は少ないという印象を受けたのではないでしょうか。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 2020年の最新の離婚率

- 現在発表されている都道府県別、同居期間別、年齢別、職業別の離婚率

- 世界と比較した日本の離婚率

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

日本の夫婦の離婚率とは?

離婚率とは、統計による人口1000人当たりの離婚件数のことを指しており、厚生労働省が毎年「人口動態統計」として公表しています。

過去結婚した人のうち、離婚した人の割合を示しているわけではありません。

ネット上に「3割の人が離婚している」などという記事を見かけることがありますが、これは、単純に年間の婚姻件数と離婚件数を比較して、離婚率を算出しているものと思われます。

例えば、年間の婚姻件数30万件に対して離婚件数10万件の場合、婚姻件数の3分の1の離婚件数となるため、離婚率33%のように表現されることがあります。

しかし、同年の婚姻件数と離婚件数を単純に比較しているだけですので、これを「離婚率」というのには少し語弊があります。

(1)2022年発表の最新離婚率

次の統計によると、2022年発表の2020年の離婚件数は、19万3253組で、2019年より1万5243組減少し、離婚率は1.57となりました。

参考:令和2年(2020)人口動態統計(確定数)の概況|厚生労働省

(2)都道府県別の離婚率

2020年の都道府県別の離婚率は、次のようになっています。

1位―沖縄(2.37)

2位―宮崎(1.80)

3位―福岡(1.78)

4位―北海道(1.75)

5位―大阪(1.72)

新潟(1.21)、富山(1.22)、秋田(1.28)など、平均値よりも低い都道府県もあり、地域によって離婚率は異なっていることがわかります。

(3)同居期間別の離婚件数

2020年の同居期間別にみた離婚件数は、次のようになっています。

1位―5年未満(5万8839件)

2位―20年以上(3万8980件)

3位―5~10年未満(3万6570件)

2020年以前の同居期間別の離婚件数を見ても、結婚後、早い段階で離婚する夫婦が多い傾向がみられます。

また、同居期間20年以上の「熟年離婚」の件数が増えており、1985年は2万434件でしたが、2020年には3万8980件と35年でほぼ倍増しています。

初婚年齢は上がってきていますが、若い夫婦が結婚後に、「こんなはずではなかった」などと考え直して早い段階で離婚する傾向があるといえそうです。

また、同居期間が20年以上の熟年夫婦でも、退職や子育ての終了などをきっかけに、離婚してそれぞれの人生を歩むという決断をする人が増えているようです。

参考:令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況|厚生労働省

(4)年齢別の離婚率

同居をやめた年に離婚した夫婦で、その年齢別の離婚率の統計があります。

実際に離婚する夫婦は、同居をやめた年に離婚するとは限らず、何年か別居した後に離婚する夫婦も少なくありませんが、どの年代の夫婦の離婚が多いのかについて参考となる統計です。

2019年の年齢別の離婚率は次の通りです。

<男性>

離婚率

1位―30~34歳(6.93)

2位―35~39歳(6.38)

<女性>

離婚率

1位―30~34歳(8.15)

2位―25~29歳(7.63)

女性の離婚率は、25~34歳の間が特に高くなっています。

これは、女性の平均初婚年齢(2019年)が29.6歳で男性の31.2歳より低いこと、同居5年以内の離婚件数が多いことからも裏付けられています。

参考:人口動態調査 人口動態統計 確定数 離婚上巻 10-6 同居をやめたときの年齢別にみた年次別離婚件数・離婚率(人口千対) -夫・妻-(各届出年に同居をやめ届け出たもの)|政府統計の総合窓口

(5)職業別の離婚率

少し前の統計になりますが、2015年の職業状況別の離婚数があります。

標準化有配偶離婚率(年齢構成の異なる人口集団の間での有配偶離婚率(配偶者を有する者の数に対する離婚数の比率。有配偶の男女別人口を分母に用いるのでより実感に近い比率になる)について、その年齢構成の差を取り除いて比較できるようにした有配偶離婚率のこと。有配偶人口千対)を職業別でみると、次のようになります。

<男性>

1位―サービス職(38.1)

2位―建設、採掘職(34.5)

3位―無職(32)

<女性>

1位―サービス職(36.7)

2位―無職(20.8)

3位―生産工程職(工場労働者など)(17.3)

サービス業の離婚率の高い原因として、土日や早朝、夜間勤務や、シフト制など不規則勤務で夫婦でのすれ違いが生じる、仕事量に比べて給与が低額なことがあるため経済的な理由で諍いが起きる、不特定多数の人相手の仕事なのでストレスが溜まりやすく家庭にストレスを持ち込みやすいこと、などが理由として考えられます。

参考:平成27年度人口動態職業・産業別統計の概況 5 離婚|厚生労働省

日本の離婚率の現状や傾向

日本の離婚率は、2002年をピークに減少傾向にあり、世界的に見ても決して高い方ではありません。

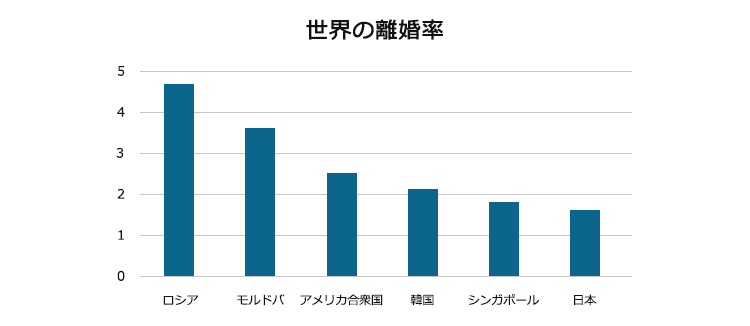

(1)世界と比較した日本の離婚率

世界的に見て離婚率が高いのはロシアの4.7やモルドバの3.7で、日本の2倍以上です。

アメリカ合衆国は2.5で、日本の約1.5倍にとどまります。

アジア地域では、韓国2.1、シンガポール1.8となっており、アジアの中でも日本は高い方ではありません。

ただし、世界各国と日本の離婚率については、婚姻及び離婚の制度や、法律婚同様に社会的に夫婦と認められる制度の有無、宗教観などにより左右されるため、単純に「高い、低い」と比較できるものではありません。

参考:世界の統計2021 2-17 婚姻率・離婚率|総務省統計局

(2)日本の離婚率はなぜ高いと言われるのか

「結婚した3組に1組が離婚する」などといわれることもありますが、それはその年の婚姻件数と離婚件数を単純に比較し、婚姻件数の3分の1程度の離婚件数があったことを根拠にしていると考えられます。

例えば、2020年の婚姻件数は52万5507組で、離婚件数は19万3253組ですので、単純比較すると、約36.8%の夫婦が離婚していることになります。

日本では、長期的にみると、人口減少などの理由により婚姻件数が減少傾向にあるため、このような計算方法で離婚率を考えると、離婚率が上昇しているような印象になります。

離婚原因はどのようなものが多い?

実際に離婚している人は、どのような原因で離婚しているのでしょうか。

話し合って離婚に合意できない場合には、次に、家庭裁判所に調停を申立てることになります。

家庭裁判所に調停を申立てる際には、申立書などに離婚原因を明記しますので、実際に調停を申立てた方が主張する離婚原因については、司法統計で知ることができます。

2020年の司法統計によれば、性別別の上位の離婚理由は次の通りです。男女問わず、第1位となっているのは性格が合わない(性格の不一致)です。

<男性>

1位―性格が合わない(約59.6%)

2位―精神的に虐待する(約20.4%)

3位―異性関係(約13.8%)

4位―家族との折り合いが悪い(約12.7%)

5位―浪費する(約12.1%)

<女性>

1位―性格が合わない(約37.5%)

2位―生活費を渡さない(約30.4%)

3位―精神的に虐待する(約25.2%)

4位―暴力を振るう(約19.7%)

5位―異性関係(約15%)

参考:第19表 婚姻関係事件数-申立ての動機別申立人別(令和2年)|司法統計

性格の不一致

性格の不一致を原因とする離婚は、相手の性格が受け入れられない、価値観や習慣が合わないなどで相手に対する不満が蓄積し、夫婦関係が破綻したためと考えられます。

性格の不一致は、他人である以上夫婦であっても存在するのが通常であり、基本的に、どちらか一方に離婚の責任があるわけではありませんので、離婚の際に慰謝料は発生しません。

また、話し合いにより離婚できれば離婚原因は何であってもよいのですが、話し合いにより離婚できない場合、最終的に裁判所に離婚を認めてもらうためには、法定の離婚事由(民法770条1項各号)が必要です。

性格の不一致は法定の離婚事由として定められていませんので、裁判所は、性格の不一致があるからといって直ちに離婚を認めることはありません。

性格の不一致が原因で、夫婦が努力しても婚姻関係が修復不能なまでに破綻していると認められれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(同項5号)に該当するとして、離婚が認められる場合があります。

法定の離婚事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚を避けるためにできる対策とは?

離婚原因として多い性格の不一致は、夫婦であれば誰しも大なり小なり感じていることです。

その性格の不一致が、離婚を考えることにまでつながってしまうのは、性格の不一致を解消するための夫婦間のコミュニケーションが足りなかったり、不満を伝えずに我慢してしまったりするためだと考えられます。

このような夫婦のすれ違いから離婚を避けるためにできることを紹介します。

(1)日頃のコミュニケーションを大切にする

日頃から、こまめに夫婦で会話する時間を取るなど、夫婦間のコミュニケーションを大切にすることで、夫婦のすれ違いを避け、考え方を共有し理解することができ、夫婦の絆を強くすることができます。

相手方がしてくれること(仕事や家事、子育てなど)に対して、当然と思ったり、言わなくてもわかると思ったりせずに、感謝の気持ちを伝えたり愛情表現したりすることも大切です。

(2)不満を溜め込まない

小さいことであっても、不満やストレスを蓄積して長年経過すると、修復不可能な状態にまで夫婦関係が悪化してしまう可能性があります。

自分の意見や考えを相手に伝えることが苦手であっても、不満や直してほしいことがあれば、相手にそれを伝えることが大切です。

相手にも、自分と同様に意見や考えがありますので、一方的に攻めたりするのではなく、相手の考えにも配慮して、冷静に話し合って解決策を見いだせるとよいですね。

【まとめ】日本の離婚率は世界と比べて高いわけではない!離婚率に惑わされず自身にとって最良の選択を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 離婚率とは、統計による人口1000人当たりの離婚件数のことを指しており、2020年の離婚率は「1.57」であった

- 都道府県別離婚率

1位―沖縄(2.37)

2位―宮崎(1.80)

3位―福岡(1.78)

4位―北海道(1.75)

5位―大阪(1.72)

- 同居5年未満で離婚する夫婦が最も多いが、同居期間20年以上の「熟年離婚」の件数は1985年からほぼ倍増している

- 男女ともに30代の離婚件数が最も多い

- 職業別の離婚率

<男性>

1位―サービス職(38.1)

2位―建設、採掘職(34.5)

3位―無職(32)

<女性>

1位―サービス職(36.7)

2位―無職(20.8)

3位―生産工程職(工場労働者など)(17.3)

- 日本の離婚率は、世界と比較して決して高くない

- 離婚原因は男女ともに「性格が合わない」が1位

統計は、実際の夫婦がどれくらいの割合で離婚しているのか、どんな理由で離婚したいと思っているのかなどの実情を知ることに役立ちます。

しかしながら、自分自身にとって離婚が最良の選択なのかどうかは、統計にとらわれずに、冷静に考える必要があります。

実際に離婚を検討する場合には、自分に不利な形での離婚条件となってしまうことを避けるためにも、一度事前に弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。

(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。