「ふるさと納税をしようと考えているけれど、ふるさと納税には何かデメリットはあるのかな?

ふるさと納税をしたことでかえって損をしたくはない!」

実は、ふるさと納税にもいくつかのデメリットはあります。

ふるさと納税のデメリットには、「ふるさと納税をすれば支払う税金が減るわけではない」ことなどがあります。

このことを知っていれば、ふるさと納税をしたことでかえって損をしてしまうという事態を防ぐことができます。

ふるさと納税の仕組みとは?

「ふるさと納税」とは、地方自治体に寄付をしたうえで所定の手続きをした場合に、寄付金のうち2000円を超える部分について、所得税の還付や住民税の控除が受けられる制度です。

ふるさと納税をすると、寄付金額の30%以内の価値がある返礼品をもらうことができます。

返礼品は地域の名産品が主流となっており、実質的には自己負担額2000円で地域の名産品がもらえることで、人気を集めています。

地域の名産品がもらえる以外にも、寄付金の使途を福祉や観光に指定することなども可能です。

ふるさと納税に隠された7つのデメリット

ふるさと納税には、「返礼品をもらえる」というメリットがある一方で、デメリット(注意点)も存在します。

デメリットには、次のようなものがあります。

- ふるさと納税をすれば支払う税金が減るわけではない

- 控除限度額を超える分は自己負担

- 税の還付・控除を受けるには原則として確定申告が必要

- 確定申告とワンストップ特例制度を併用することはできない

- 控除を受けられるのは納税者本人のみ

- 税が調整されてお金が戻ってくるのは翌年

- 居住地にふるさと納税しても返礼品はもらえない

ふるさと納税のデメリット(注意点)についてご説明します。

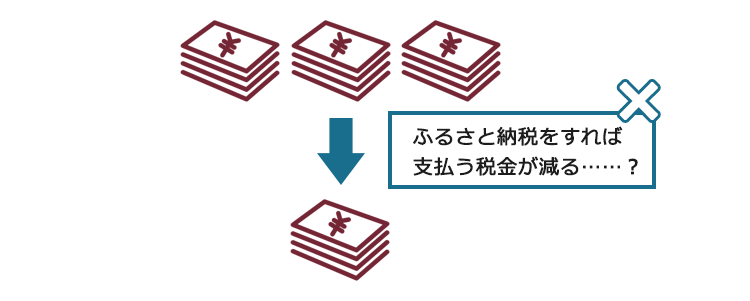

(1)デメリット1|ふるさと納税をすれば支払う税金が減るわけではない

ふるさと納税は節税手段だから、支払う税金が減るのですよね?

たしかに、ふるさと納税は節税手段として知られていますが、「ふるさと納税で支払う税金が減る」というのは、厳密には正しい考え方ではありません。

ふるさと納税とは実質的には税金の前払いであり、支払う税金が減っているわけではありません。

※ただし、ふるさと納税をすることによって返礼品をもらうことができるので、返礼品の価値相当分は得をしていると考えることもできます。

- 具体例

住民税を年12万円納めなければならない方が、ふるさと納税として1万円の寄付をした場合、1万円-2000円(自己負担分)=8000円の税額控除を受けることができます。

また、この場合に3000円相当の価値のある返礼品をもらったとすると、結局、損得の計算は次のようになります。

住民税:12万円

寄付金:1万円

税額控除:8000円

返礼品:3000円

何もしなかった場合に支払う額:12万円

ふるさと納税をした場合に支払う額:12万円+1万円-8000円=12万2000円

→支払う額が、12万円から12万2000円に増えている

※返礼品の価値を考慮した場合:

12万2000円-3000円=11万9000円

→何もしなかった場合と比べて1000円分得していると捉えることもできる

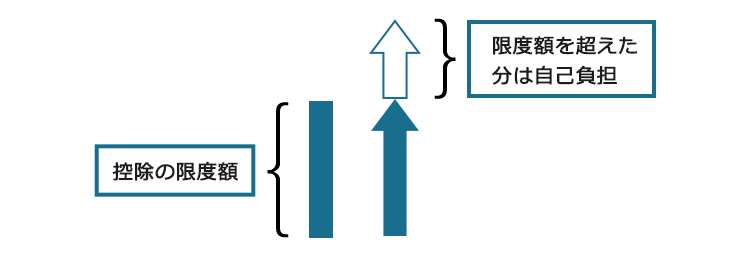

(2)デメリット2|控除の限度額を超える分は自己負担

ふるさと納税で控除される額には限度があり、限度額を超えた分は自己負担となります。

所得税の還付・住民税の控除を受けることができるのは、限度額の範囲内までということです。

控除の限度額は、収入や家族構成などによって異なるため、一律に決まっているわけではありません。

具体例は次のとおりです。

- 具体例1:独身世帯の場合における年間の控除限度額

| 年収 | 年間の控除限度額 |

| 300万円 | 2万8000円 |

| 500万円 | 6万1000円 |

| 800万円 | 12万9000円 |

- 具体例2:扶養家族がいる場合における年間の控除限度額

| 年収 | 年間の控除限度額 |

| 300万円 | 1万9000円 |

| 500万円 | 4万9000円 |

| 800万円 | 12万円 |

(3)デメリット3|税の還付・控除を受けるには原則として確定申告が必要

ふるさと納税を行ったことにより所得税の還付・住民税の控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。

もっとも、普段は確定申告をする必要がない給与所得者(雇用されて労働に従事し、給与の支払を受けている方)などが、1年間に5つ以下の自治体にふるさと納税をする場合には、確定申告に代えて「ワンストップ特例制度」を利用することができます。

「ワンストップ特例制度」とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても税の控除を受けることができる制度です。

ワンストップ特例制度を使えば、ふるさと納税と同時に申請書を提出することで、ふるさと納税先の自治体が住所地の市区町村に対して控除に必要な情報を連絡し、かつ、住所地の市区町村がふるさと納税をした翌年度分の住民税を減額します。

1年間に6つ以上の自治体にふるさと納税をする場合には、ワンストップ特例制度を使うことはできません。

原則通り、確定申告をするようにしましょう。

ワンストップ特例制度は、まったく何もしなくても自動的に自治体が還付・控除のための手続きを代わりに行ってくれるというわけではありません。

ワンストップ特例制度を利用するためには、ワンストップ特例の申請書(正式名称「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」)に記入し、寄付した自治体に送付・提出しなければなりません。

申請書も提出せず、確定申告もしないでいると、たとえふるさと納税をしても税の還付・控除を受けることはできなくなります。

必ずいずれかの手続きをするように注意しましょう。

(4)デメリット4|確定申告とワンストップ特例制度を併用することはできない

ワンストップ特例制度で確定申告をしなくてもよくなるのは、あくまでもふるさと納税についてだけです。

その他の事情について確定申告をしなければならない場合には、ワンストップ特例制度を使ったからといって確定申告をしなくてよくなるわけではありません。

例えば、次のような場合には、給与所得者でも確定申告をしなければならないことがあります。

- 住宅ローン控除を受ける場合(初年度のみ)

- 医療費控除の適用を受ける場合

このような事情について確定申告をする場合には、ワンストップ特例制度を併用することができません。

同時にふるさと納税の申告をする場合には、ワンストップ特例制度を使うのではなく、確定申告の中でふるさと納税の申告を行う必要があります。

(5)デメリット5|控除を受けられるのは納税者本人のみ

ふるさと納税により税の控除を受けられるのは、納税者本人のみです。

特に注意が必要なのは、収入がなく税を納めていない専業主婦です。

本人に収入がなく税を納めていない以上、ふるさと納税をしても何も控除を受けられません。

また、たとえ夫の側に多くの収入があったとしても、収入のない専業主婦の側がしたふるさと納税によって夫の税金が還付・控除されることはありません。

ふるさと納税をすると返礼品がもらえるため、ついついショッピング感覚でふるさと納税をしてしまう方もいるかもしれません。

しかし、収入がない(または少ない)のに、ショッピング感覚でふるさと納税をすると、控除を受けられずにかえって損をする可能性があります。

(6)デメリット6|税が調整されてお金が戻ってくるのは翌年

ふるさと納税をすると税が調整されてお金が戻ってくる(還付される)という恩恵を受けられます。

しかし、お金が戻ってくるのは原則としてふるさと納税をした翌年のこととなります。

ふるさと納税はあくまでも「節税」(納める税金が減ること)ではなく、「寄付」です。

このため、先に自己負担が発生して後から税の調整がなされることに注意が必要です。

ふるさと納税の限度額は、収入などによって異なります。

中には数十万円単位でふるさと納税ができる方もいます。

仮に何万円ものふるさと納税をしても、税の還付・控除によりお金が戻ってくるのは翌年のことです。

このため、お金が戻ってくるまでの間は、寄付をした分だけ自己負担が発生してしまいます。

ふるさと納税の上限金額が多い方は無計画に多額の寄付を行って思わぬ経済的負担を負うことになってしまわないよう、注意することが大切です。

(7)デメリット7|居住地にふるさと納税の寄付をしても返礼品はもらえない

居住地(住民登録をしている自治体)にふるさと納税をすること自体は可能です。

また、居住地にふるさと納税をした場合、税金の還付・控除を受けることもできます。

しかし、居住地からは返礼品をもらうことができません。

私は神奈川県横浜市に住んでいるのですが、横浜市へのふるさと納税だと返礼品がもらえないということですか?

横浜市へのふるさと納税だと返礼品はもらえません。

また、それだけでなく、神奈川県へのふるさと納税についても返礼品はもらえません。

居住地には、市町村と都道府県の両方があてはまるからです。

ふるさと納税をするとかえって損をする人とは?

ふるさと納税をすれば返礼品はもらえるし、お金も戻ってくるみたいだし、誰でもどんどんふるさと納税するほうがお得なのではないですか?

いいえ、そうとは限りません。

確かに返礼品はもらえるものの、ふるさと納税をすることでかえって損をしてしまう方もいます。

ご自身が「ふるさと納税をすることでかえって損をしてしまう」ケースにあてはまらないか、注意しましょう。

ふるさと納税をするとかえって損をしてしまう方の典型例が、「もともと住民税や所得税が免除されている方・収入が少ない方」です。

このことについてご説明します。

もともと住民税や所得税が免除されている方・収入が少ない方

ここまでにご説明したとおり、ふるさと納税で税の控除・還付という恩恵を受けられるのは、住民税や所得税を納めていた方だけです。

もともと住民税や所得税が免除されている方・収入が少ない方については、ふるさと納税をしてもかえって損をすることがあります。

収入がない専業主婦や学生、無職などの方は、住民税・所得税を支払っていない以上、それらが免除されるということもなく、税が戻ってくることはありません。

ふるさと納税をしてもその寄付金は全て自己負担することとなり、その分だけ損をしてしまう可能性があります(返礼品はもらえます)。

また、たとえ収入があっても、その額が少なく、所得税が課されない範囲の収入であった場合には、ふるさと納税をしても控除・還付の恩恵を受けられません。

これは、パート・アルバイトなどで給与収入が少ない方だけでなく、個人事業主で所得(利益)が少ない方や赤字申告をしている方も同様です。

私はパートをしているのですが、1年間の給与収入がどれくらいまでであれば所得税がかからないのですか?

パートをしているご本人について、収入がパート収入だけの場合には、原則としてパート収入が103万円以下であれば所得税がかかりません。

これは、給与所得控除55万円に基礎控除48万円を加えた額が103万円となるからです。

※ただし、この場合、住民税はかかることがあります。

ふるさと納税のデメリットを回避する方法2つ

ふるさと納税にはいくつかのデメリットがあることが分かりました。

デメリットを回避するための方法はありますか?

まずは控除の限度額を把握することが大切です。

ふるさと納税のデメリットを回避する方法について、ご説明します。

(1)方法1|控除の限度額を把握する

ふるさと納税の控除額には、上限(限度額)があります。

ふるさと納税を行う前に限度額を確認・把握することで、それを超えて無駄に寄付してしまうことを回避できます。

具体的な控除の限度額を知りたいです。

どうすれば知ることができますか?

具体的な控除の限度額は細かく設定されているため、ふるさと納税を扱うサイトで事前にシミュレーションしてみるのが良いでしょう。

総務省のウェブサイトでは、年収や家族構成ごとに上限額の目安をシミュレーションできる表を掲載しています。

上限額の目安については、こちらを確認してみると分かりやすいです。

(2)方法2|ワンストップ特例制度を賢く活用する

給与所得者の場合には、ワンストップ特例制度を賢く活用することがポイントです。

給与所得のみを得ている方は、確定申告には慣れていないのが一般的です。

ワンストップ特例制度を活用すれば、確定申告が不要になります。

ワンストップ特例制度を利用するうえでの注意点として、ワンストップ特例制度が利用できるのはふるさと納税先が1年間に5つの自治体までの場合に限られるという点があります。

ふるさと納税先が6つ以上となると確定申告をしなければならないため、ワンストップ特例制度を利用したい場合にはふるさと納税先を5つ以下に調整する必要があります。

なお、ワンストップ特例制度を利用するためには、申請書や本人確認書類などの必要書類を提出期限までにふるさと納税先に提出しなければなりません。

期限までに必要書類を提出しなかった場合には、あらためて確定申告をしなければ税の還付・控除を受けることができなくなってしまうため、期限をしっかり守って必要書類を提出するようにしましょう。

申請書の提出期限はいつまでですか?

原則として、寄付の翌年1月10日(必着)までにふるさと納税先の自治体に必要書類を提出しなければなりません。

【まとめ】「ふるさと納税をすれば支払う税金が減るわけではない」ことに注意

この記事のまとめは次のとおりです。

- ふるさと納税にはいくつかのデメリット(注意点)がある。

「ふるさと納税をすれば支払う税金が減るわけではない」ことなどが主なデメリット。 - ふるさと納税をするとかえって損をしてしまう方として、「もともと住民税や所得税が免除されている方・収入が少ない方」などがある。

- ふるさと納税のデメリットを回避するためには、控除の限度額を把握してその枠内でふるさと納税を行うことが大切。

ふるさと納税はお得な制度として有名ですが、いくつかのデメリットもあります。

せっかくふるさと納税で得をしようとしているのに、デメリットにひっかかってしまってかえって損をしてしまう結果になれば、とても残念ですよね。

デメリットをしっかりと把握して、ふるさと納税によって損をしてしまうことのないようにしましょう。

ふるさと納税について分からないことがあれば、税理士やふるさと納税先の自治体の窓口などに相談してみるようにしましょう。