「離婚することになったけど、子どもの養育費はどのように取り決めたらいいの?もし途中で支払われなくなったらどんな手続きができるの?」

このような悩みを持つ方は少なくありません。

養育費については、離婚前によく話し合っておくことをおすすめします。

きちんと備えておけば、たとえ支払いが滞ったとしても、すみやかに強制執行などの手続きをとれる場合があるからです。

ここを押さえればOK!

養育費の支払い方法や金額が話し合いで決めるのが基本です。話し合いで決めた内容は、公正証書にまとめましょう。公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、養育費の支払いが滞った際に強制的に財産(給料や預貯金など)を差し押さえることができます。養育費を受け取れずお困りの方は、アディーレへご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

養育費ってなに?

「養育費」ってなんですか?

親が離婚した場合、子どもを直接育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して、子どもを育てていくための養育に要する費用を請求することができます。この費用が「養育費」というものです。

「養育費」はいつまでもらえるのでしょうか?

養育費が請求できるのは、原則、子が20歳になるまでです。大学進学率も高くなっていますので、大学卒業するまで養育費を支払うとする場合もあります。

「生活に余裕がなく払えない」といわれた場合にはどうすればいいんですか?

子どもと離れて暮らす親(非監護親)の生活に余裕がない場合でも養育費の支払いを拒むことはできません。養育費は、非監護親が「生活が苦しいから払えない」という理由で支払義務を免れるものではなく、生活水準を落としてでも払う必要があるお金となります。

「子供と会わせてくれないのであれば、養育費は支払いたくない」といっています。この場合は、子供と会わせないといけないのでしょうか。

子供と会わせることを拒否した場合であっても、養育費を請求することができます(相手は養育費の支払いを拒否することはできません)。もっとも、養育費を支払う以上、子供と定期的に交流(面会交流)をもちたいと考える親は少なくなく、養育費の支払いと面会交流を認めるのかについては一緒に話し合うこともあります。

養育費はいくらもらえる?

養育費の具体的な金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。

「養育費算定表」とは、調停や裁判で養育費を決めるときに参考にされるものです。

夫婦で話し合って養育費を決める場合には、必ずしも「養育費算定表」に従わなければならないというわけではないのですが、話し合って決める場合にも目安や基準として参考にすることが多いです。

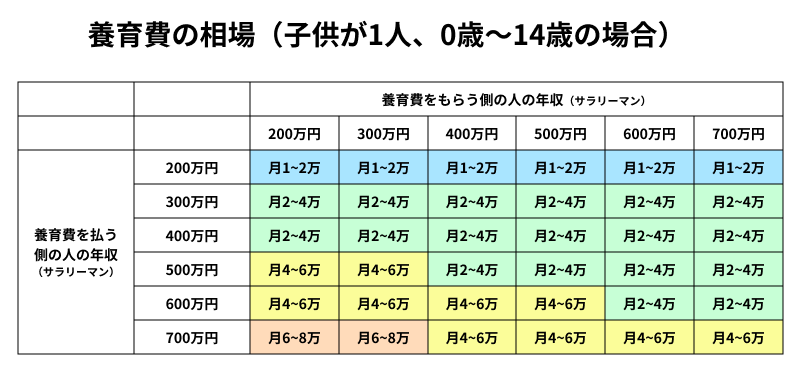

例えば、子どもが1人、0~14歳の場合で、夫妻が双方会社員である場合には年収に応じて次のように計算されることになります。

養育費の取り決め方法は?

養育費の取り決め方法は、(1)夫婦で話し合うと(2)家庭裁判所での調停もしくは審判という2つ方法があります。

(1)夫婦で話し合う

養育費については、まず夫婦で話し合って決めることから始めます。

養育費について話し合っておくべきことは、次のとおりです。

- 養育費の金額(例:毎月〇万円など)

- 支払い時期(例:月末にするなど)・支払い方法(例:振込など)

- 支払い期間(例:大学を卒業するまでなど)

- 臨時の費用(例:突然のケガや病気による治療費が必要なとき)

特に、「臨時の費用」については忘れがちなので注意が必要です。子どもには突然、高額な費用(例えば、学校の入学金、突然のケガや病期の治療費など)が必要になることがあります。そういった場合には、都度支払いを求めるのかなどについて話し合っておくと良いでしょう。

(2)家庭裁判所での調停もしくは審判

養育費の話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いができない場合には、家庭裁判所での調停もしくは審判で決めることになります。

裁判所と聞くと、裁判官が法廷で判決を下す裁判のイメージがあるかもしれませんが、「調停」とは、あくまでも話し合いの手続きとなります。養育費請求調停での話し合いがまとまらない場合には、裁判官が養育費について決定(審判)することになります。

離婚調停での話し合いがまとまらない場合には、離婚訴訟を提起し、離婚の可否をはじめ、養育費などの離婚条件が判決において決定されることになります。

参考:養育費に関する手続|裁判所 – Courts in Japan

夫婦で話し合った後は、どうすればいい?|公正証書とは

養育費について夫婦の話し合いがまとまった場合には、「離婚協議書」として書面に残しておきましょう。

さらに、養育費や慰謝料などのお金の支払いを含む取り決めには、強制執行認諾文言付きの公正証書の形で作成しておくことがおすすめです。

「公正証書」ってなんですか?

公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。

公正証書に「債務者が本契約の債務を約束通りに履行しなかったときは、直ちに強制執行を服することを承諾する」との強制執行認諾文言をいれておくと、約束通り支払われなかった場合には、相手の財産を指し押さえるなどの強制執行をすることができるのです。

「公正証書」はどうやって作ることができますか?

「公正証書」は、公証役場に行き、公証人が立ち会うことで作成することができます。作成する際には、手数料(5000円~)も必要となります。

「公正役場」はどこにあるのでしょうか?

公正証書を作成できる公証役場は、全国に約300ヶ所あります。

住居のある市町村の公証役場を利用しなければならないわけではなく、全国の公証役場を利用することができます。

2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化されます!

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。

参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省

(1)具体的に何が変わる?

この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。

また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。

同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。

さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。

公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。

(2)デジタル化のメリットとデメリット

デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。

(2-1)メリット

メリットとしては、次の3点があげられます。

- 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。

- 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。

- スケジュール調整が容易になる。

(2-2)デメリット

デメリットとしては、次の3点があげられます。

- リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある 。

- 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。

- なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。

(3)手数料の見直し

手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。

また、養育費や死後事務委任契約の作成にかかる手数料はこれまでより軽減されます。

養育費が不払いの場合はどうすればいい?

公正証書や調停・審判の取り決めはありません。

しかし、夫婦で決めた養育費が不払いになっています。どうすればいいですか?

まずは、直接相手に連絡して支払うように督促しましょう。

それでも支払いがない場合には、

・ 相手方に協力してもらい公正証書を作成する

・ 養育費の支払いを求める調停・審判を申し立てる

ことで、未払いに対して強制執行手続きがとれるようにすることになります。

公正証書や調停・審判の取り決めがあるにもかかわらず未払いの場合には強制執行手続ができると聞いたのですが、どうすればいいですか?

強制執行手続は、相手の住所の近くにある地方裁判所に申し立てることで行うことができます(なお、手数料が必要)。

強制執行手続では何ができるのでしょうか?

強制執行手続を行うことで相手の給料や預貯金を差し押さえて、そこから未払いの養育費を受け取ることができます。

ただ、相手の生活もありますので、給与で差し押さえられるのは、基本的に税金等を控除した残額の2分の1までとされています(民事執行法151条の2第1項3号、152条第3項)。

養育費を増額したいときはどうすればいい?

一度決めた養育費も、事情の変更があった場合には、増額できるかもしれません。

たとえば、子どもが大病を患って多額の医療費がかかるといった事情が生じたり、進学に特別の費用が必要になったりした場合には、養育費を増額できる場合があります。

養育費の増額は、当事者同士で話し合って合意すればいつでも行うことができます。

しかし、まとまらなければ裁判所に対して調停や審判を申立てる必要があります。

逆に、養育費の減額を請求される場合もあります。この場合も自動的に減額されるわけではなく、合意や調停・審判がなければ減額することはできません。

【まとめ】養育費の取り決めは父母の話し合いが基本|不払いがあれば強制執行ができる場合も

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 「養育費」とは、子どもを育てていくための養育に要する費用のことをいい、離れて暮らす親に請求することができる

- 養育費の取り決め方法は、1.夫婦で話し合う、2.家庭裁判所での調停もしくは審判という2つの方法がある

- 養育費や慰謝料などのお金の支払いを含む取り決めには「公正証書」の形で残しておくことがおすすめ

- 養育費が不払いの場合には、相手の給与や預貯金を差し押さえる強制執行手続がとれる(強制執行認諾文言付きの公正証書や調停・審判の取り決めがある場合)。

アディーレ法律事務所では、現在養育費を受け取れておらず、養育費を請求したいという方からのご相談を承っています。 養育費のご相談はお電話で可能ですので(フリーコール|0120-554-212) 、一度ぜひお問い合わせください。