「交通事故で後遺症が残ってしまった…。後遺症を後遺障害として認定してもらうには『事前認定』と『被害者請求』という2つの方法があると聞いたけど、どっちがいいの?」

どちらを選択すべきかは、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットを踏まえて、被害者が置かれている状況などから判断するのがおすすめです。

どちらの方法をとるかで、後遺障害等級の認定結果が変わり、最終的に受けととる賠償額が大きく変わってくる可能性があります。後悔のない後遺障害等級の認定結果を受けるためには、事前認定と被害者請求の違いについてしっかり知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 事前認定と被害者請求の手続きの流れ

- 事前認定と被害者請求のメリット・デメリット(どちらを選択すべきか)

- 被害者請求に必要な書類

- 後遺障害認定は弁護士に任せるのがオススメな理由

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故のご相談は何度でも無料!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

事前認定と被害者請求の違いとは

後遺障害は、後遺障害等級に該当する症状が残れば自動的に認定されるというものではありません。認定を受けるためには、所定の機関(損害保険料率算出機構など)に対して申請をする必要があります。

ここでは、後遺障害認定を受けるための申請方法である事前認定と被害者請求の手続きの違いについて説明します。

(1)事前認定の手続きの流れ

事前認定とは、後遺障害認定の申請を加害者が加入する任意保険会社を通じて行う方法です。

流れとしては、次のようになります。

(2)被害者請求の手続きの流れ

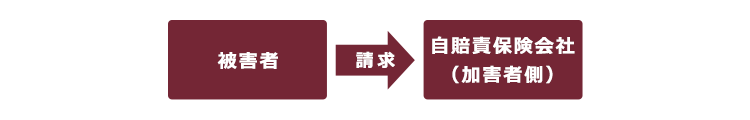

一方、被害者請求とは、後遺障害認定について被害者が自ら申請を行う方法です。

後遺障害等級認定の申請手続きを被害者が行わなければならず、必要な書類を用意するも被害者で、被害者に手間がかかってしまいます(診断書作成料などの資料集めの実費も被害者負担になります)。

流れとしては、次のようになります。

事前認定と被害者請求はどちらを選択すべき?

後遺障害認定の申請にあたっては、事前認定と被害者請求どちらにするかは、それぞれの方法のメリットとデメリットを踏まえて選ぶようにしましょう。

ここでは、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットと事前認定をおすすめしない3つのケースについて説明します。

(1)事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

まず、事前認定と被害者請求のメリット・デメリットについて見てみましょう。

(1-1)事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリットは、後遺障害認定の手続きを保険会社に任せられるという点で、被害者に楽な手続きであるということがあげられます。

しかし、ここで注意してほしいことは、後遺障害認定の手続きを行うのは、加害者側の任意保険会社であるということです。

加害者側の任意保険会社はあくまでもあなたに治療費や慰謝料といった賠償金を払う立場です。後遺障害認定に有利となる証拠や書類を積極的に集めてくれるわけではありません。

そのため、証拠や書類が足らずに、後遺障害認定がされないという事態が発生する可能性があります。

なお、事前認定は、先払い金と仮渡金をもらうこともできないというデメリットもあります(後述)。

(1-2)被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求は、被害者本人が後遺障害認定の手続きをやらなければならないということが大きなデメリットです。

しかし、事前認定とは違い、被害者本人が後遺障害認定のために提出する書類をチェックすることができ、後遺障害認定に有利となる証拠や書類も追加で提出する可能することができます。

後遺障害認定に有利となる証拠が提出した結果、適切な後遺障害認定を受けられる可能性を高めることができます。

また、被害者請求は、保険会社との示談成立を待つことなく、先払い金や仮渡金を受け取ることができます。

| 内容 | 金額 | |

|---|---|---|

| 先払い金 | 自賠責保険の限度額の範囲内で治療費など必要となる度にその都度、先払いを受けることができます(※)。 | 【限度額の範囲】 ・ケガ:上限120万円 ・後遺障害:75万~4000万円 ・死亡:3000万円 |

| 仮渡金 | 自賠責保険からケガが完治又は症状固定前に実費の支払なく、仮渡金を受け取ることができます。 | ・死亡:290万円 ・ケガ:ケガの程度に応じて5万円、20万円、40万円 なお、損害が確定した時点で、仮渡金が損害額を上回る場合は差額分を返金する必要がありますので、注意が必要です。 |

※なお、事前認定であれば、任意保険会社から支払われる慰謝料や賠償金は一括払いが原則ですので、先払いを受けることができません。

(1-3)事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

これまでの事前認定と被害者請求のメリット・デメリットをまとめると、次のようになります。

| 事前認定 | 被害者請求 | |

|---|---|---|

| メリット | ・後遺障害認定の手続を任意保険会社に任せることができるため、被害者本人には何の手間もかかりません。 ・医療機関の診断書など資料集めの実費がかかりません。 | ・後遺障害認定のために提出する書類を被害者本人が確認でき、後遺障害等級の認定に有利になる資料も追加で提出可能です。 ・先払い金や仮渡金を受けることができます。 |

| デメリット | ・加害者側の任意保険会社は慰謝料や賠償金を支払う側であり、後遺障害認定のために有利な証拠を収集しないため、後遺障害等級認定が受けられない可能性があります。 ・先払い金や仮渡金を受けとることができません。 | ・必要書類が多く、書類の準備、手続きに手間がかかります(実費も被害者負担)。 ・事前認定と比べると時間がかかります。 |

(2)被害者請求をおすすめする2つのケース

確実に、後遺障害認定をされたいと考えるのであれば、提出書類を被害者自身がチェックできる被害者請求がおすすめです。

特に、次の2つのケースの場合には、被害者請求で行うことをおすすめします。

【被害者請求をおすすめするケース】

- 後遺症の症状が外から見えにくいケース

- 重篤な後遺症が残ったケース

(2-1)外から見えにくい後遺症であるケース

手足の切断など外から見て明らかな後遺症ではなく、痛みやしびれ、めまいといった外から見えにくい後遺症の場合は被害者請求がおすすめです。

例えば、手足の切断などの外から見て明らかな後遺症であれば、後遺障害等級の認定の申請を加害者側保険会社に任せても(事前認定)、手足が切断していることは明らかですので、後遺障害等級認定がされない事態はあまり起こりにくいといえるでしょう。

一方、外から見えにくい後遺症(痛みやしびれ、めまい、頭痛、感覚障害など)の場合は、レントゲン、CT、MRIなどの精密検査の結果や医師での診断内容次第で後遺障害認定されるかどうかどうかが大きく分かれます。

どういうことかというと、痛みやしびれがあると被害者が主張していても、検査の結果が不足していたり、医師の診断内容が痛みやしびれがあるとの主張に矛盾していたりする場合には、後遺障害認定されないおそれがあるのです。

そこで、外から見えにくい後遺症の場合には、後遺障害認定のために提出する書類に不備や不足がないかをチェックできる被害者請求がおすすめです。

(2-2)重篤な後遺症が残ったケース

重篤な後遺症が残ったケースの場合も被害者請求をおすすめします。

後遺障害等級は、慰謝料や賠償金の算定基準となります。もし事前認定による後遺障害等級の認定を受けて、下位の後遺障害等級の認定を受けてしまうと、慰謝料や賠償金は大きく変わってしまいます。

特に重篤な後遺障害の場合、等級が1つ下がるだけで、大きな減額となってしまいます。例えば、後遺障害1級の後遺症慰謝料の相場は280万円となりますが、後遺障害2級の後遺症慰謝料の相場は2370万円となり、430万円も違ってきます(弁護士の基準による後遺症慰謝料の相場)。

このように、重篤な後遺症が残った場合には、どの等級に認定されるかも最終的に受けとれる賠償額に大きな影響を与えますので、被害者請求によることをおすすめします。

被害者請求で必要となる書類

では、被害者請求で後遺障害認定の申請を行う場合、どういった書類が必要となるのでしょうか。

申請に必要な書類は次の通りです。

(1)共通して必要な書類

| 必要書類 (○は必ず必要な書類、△は必要な場合があり) | 入手先・記載する人・その他備考 | |

|---|---|---|

| ○ | 自転車損害賠償責任保険支払請求書 | 保険会社から入手できます。 |

| ○ | 交通事故証明書(人身事故) | 自転車安全運転センターから入手できます。 |

| ○ | 事故発生状況報告書 | 書式は、保険会社から入手できます。 事故当事者などが記載します。 |

| ○ | 医師の診断書または死体検案書(死亡診断書) | 死体検案所(死亡診断書)は、交通事故により死亡した場合のみ必要です。 医師の診断書は、保険会社から書式を入手できます。治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| △ | レントゲン写真など | 損害の立証の関係でレントゲン写真などが必要な場合に提出します。 治療を受けた医師または病院から入手できます。 |

| △ | 休業損害を証明する次の書類 ・給与所得者の場合 ⇒事業主の休業損害証明書+源泉徴収票 ・自由業者、自営業者、農林業業者の場合 ⇒納税証明書、課税証明書または確定申告書など | 休業損害(交通事故のため仕事を休んだことによる損害)がある場合に提出する必要があります。 休業損害証明書は、保険会社から書式を入手でき、事業主に必要事項を記載してもらいます。 納税証明書、課税証明書は税務署または市区町村役場で入手できます。 |

| ○ | 損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明(印鑑証明書) 被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、上記に加えて、未成年者の住民票または戸籍抄本が必要です。 | 住民登録をしている市区町村役場、本籍のある市区町村役場で入手できます。 |

| △ | 委任状および(委任者の)印鑑証明 死亡事故などで請求権者が複数いる場合は、原則として1名を代理人として他の請求権者全員の委任状および印鑑証明が必要です。 | 印鑑登録をしている市区町村で入手できます。 |

(2)ケガの場合に必要な書類

| 必要書類 (○は必ず必要な書類、△は必要な場合があり) | 入手先・記載する人・その他備考 | |

|---|---|---|

| ○ | 診療報酬明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| ○ | 通院交通費明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 事故当事者が記載します。 |

| △ | 付添看護自認書または看護料領収書 | 近親者などが病院に付き添い看護した場合に提出が必要です。 付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。 |

(3)後遺障害がある場合に必要な書類

| 必要書類 (○は必ず必要な書類、△は必要な場合があり) | 入手先・記載する人・その他備考 | |

|---|---|---|

| ○ | 後遺障害診断書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| △ | 診療明細書 | 書後遺障害の内容を立証するために必要な場合などに提出します。 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

(4)死亡した場合に必要な書類

| 必要書類 (〇は必ず必要な書類、△は必要な場合があり) | 入手先・記載する人・その他備考 | |

|---|---|---|

| ○ | 診療報酬明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 治療を受けた医師または病院に記載してもらいます。 |

| ○ | 通院交通費明細書 | 書式は保険会社から入手できます。 事故当事者が記載します。 |

| △ | 付添看護自認書または看護料領収書 | 近親者などが病院に付き添い看護した場合に提出が必要です。 付添看護自認書の書式は、保険会社から入手できます。 |

| ○ | 戸籍謄本 | 本籍のある市区町村役場 |

被害者請求について申請の手順などさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

後遺障害認定は弁護士に任せるのがおすすめ!

ここまでの記事を読んで、事前認定ではなく被害者請求で後遺障害認定の手続きを行いたいと考えた方も多くいらっしゃるかもしれません。

しかし、いざ被害者請求で後遺障害認定の手続きを行いたいと考えても、たくさんの書類の提出が必要で「自分でやるには負担が重い」と感じた方も多いことでしょう。

このような場合には、後遺障害認定の手続きを弁護士に任せるということを考えてみてはいかがでしょうか。

後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すると、書類の収集や作成なども弁護士にアドバイスをもらいながらすることができるため、被害者の方にかかる負担を軽減することができます。

さらに、弁護士は、治療や検査、後遺障害診断書の内容など後遺障害認定を受けるためのアドバイスも行いますので、後遺障害認定を受けられる可能性を高めることができます。

後遺障害認定の手続きをしたが、認定結果に納得できない場合には、異議申立てを行うことができます。後遺障害等級認定の異議申立てについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

【まとめ】事前認定と被害者請求のどちらにするかは、メリット・デメリットを踏まえて判断すべき!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 事前認定とは、後遺障害認定の申請を加害者が加入する任意保険会社を通じて行う方法です。一方、被害者請求とは、後遺障害認定について被害者が自ら申請を行う方法のことをいいます。

- 事前認定は、被害者や被害者ご家族には手間がかかりません。しかし、加害者側の任意保険会社は慰謝料や賠償金を支払う側であり、被害者に有利な証拠を収集しないため、適正な等級の認定が受けられない可能性があります。

- 特に、外から見えにくい後遺症であるケース(痛みやしびれなどや重篤な後遺症が残ったケースでは、被害者請求がおすすめです。

「後遺障害等級の認定が無事に成功するのか」、「狙っている等級が獲得できるのか」など不安な気持ちになっていないでしょうか。

実際、後遺症が残っているのに、後遺障害として認定されない(非該当)、もしくは狙っていた等級が獲得できなかった方もいらっしゃいます。このように、納得いく後遺障害認定を獲得できなかった場合には、もちろん異議申立てもできますが、異議申立てが成功するのは難しいのが実情です。

そのため、後遺障害認定に不安がある方は、「認定結果が出てから納得できなかったら異議申立てを行えばいい」と考えるのではなく、治療や検査、後遺障害診断書の内容など後遺障害認定を受けるためのアドバイスも行ってくれる弁護士に相談されることをおすすめします。

実際、過去にアディーレ法律事務所に相談された方から「法律事務所を使用したら、保険会社とのやりとり等のストレス、手間がなく、最終結果も、自分でやるよりも良い結果が得られるので、利用した方がいいですよ」との声もいただいております。アディーレ法律事務所に相談されることを検討してみてはいかかでしょうか。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年4月時点)

交通事故の被害にあい、後遺障害認定のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求や後遺障害等級認定を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。