離婚時には、婚姻中に取得したさまざまな財産を夫婦双方で分けます。これを財産分与といいます。

お子さんがいるご夫婦は、学資保険をかけている場合が多いようですが、学資保険も財産分与の対象となり得ます。

子どもを育てるには、さまざまな費用がかかりますが、そのうちの大きい部分を占めるのが教育費(学費)です。

この教育費には、授業料、その他の学校納付金や、修学費、課外活動費、通学費などが含まれます。

平成21年の文部科学白書によると、幼稚園(3歳)から大学卒業までの19年間、すべて私立で下宿したととすると、教育費はなんと約2450万円もの負担になります。全部公立・自宅通学でも、800万円強かかります。

現在は学費や物価が上昇しているため、教育費はこの金額よりもいっそう大きくなる可能性があります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

- 離婚時の学資保険の扱いについて

- 学資保険の財産分与の方法

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

離婚時の学資保険の扱い

学資保険とは、子どもの学資金(教育資金)を準備するための保険です。

毎月定額の保険料を払うことで、進学準備金や満期学資金を受け取ることができます。

さらに、事故などで親(契約者)が亡くなった場合には、それ以降の保険料が免除となります。

学資保険の被保険者は子どもですが、契約者は両親であることが多く、その場合、保険料の支払いをしてきた両親の財産に該当するので、財産分与の対象になることとなります。

(1)財産分与とは

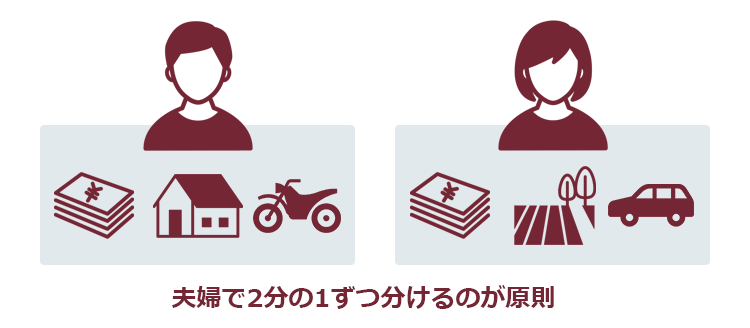

結婚期間中に取得した財産は、原則として夫婦の実質的共有財産となり、離婚時にそれらを分割することを財産分与といいます。

財産分与については、民法768条に規定があり、基本的には、まず当事者間で財産分与の額や方法などについて話し合うことになります。

そして、当事者間の話し合いがまとまらない場合や、話し合いそのものができないような場合には、当事者の申立てにより、調停を行うことになります。

ただし、財産分与請求調停の申立ては、離婚の時から2年以内にする必要があります。

財産分与については、大きく分けて次の3つの種類があります。

- 夫婦が婚姻中に形成した財産を清算する「清算的財産分与」

- 離婚により困窮する(元)配偶者を扶養するための「扶養的財産分与」

- 傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含む「慰謝料的財産分与」

(2)学資保険とは

先述のとおり、学資保険とは子どもの学資金(教育資金)を準備するための保険のことです。

学資金を受け取るタイミングが設定できることが多いのも、学資保険の大きな魅力といえるでしょう。たとえば、高額となりがちな大学入学時にまとまった満期学資金を受け取る他にも、子どもが中学校・高校・大学に入学するタイミングで、それぞれ進学準備金や満期学資金を受け取るなど、子どもの成長や家庭の状況に合わせて教育資金を準備することができる場合があります。

学資保険で受け取ったお金は契約形態によっては一時所得として所得税の対象となりますが、受け取った保険金と払った保険料の差額が50万円までである場合には原則として非課税になります。

離婚時の学資保険の財産分与の方法

このように、学資保険は多くの長所や魅力を持っているだけに、財産分与の対象となる財産としても大きな価値を有することとなります。

そうした学資保険の価値を、離婚によって失わないようにするためには、適切に財産分与の手続きを行う必要があります。

そこで、学資保険を対象にした財産分与の方法について、とりうる選択肢をご紹介します。

(1)学資保険を解約し、返戻金を財産分与する

この方法のメリットとしては、通常の財産分与と同様、原則通り即折半ができる点です。

デメリットとしては、離婚時の子どもや親の年齢、健康状態によっては離婚後に再度学資保険の契約ができないケースがあります。

また、解約のタイミングによっては、返戻金が元本割れするリスクがあります。

(2)養育費の一部と考えて財産分与の対象にしない

離婚しても、契約者の名義変更をせず、そのままの形で学資保険を継続する方法です。例えば、父親が契約者で、母親が親権者となる場合に、離婚後も父親が保険料の支払いを続けるような場合が想定されます。

この方法のメリットとしては、婚姻期間に引き続き、そのまま学資保険の保険給付のメリットを享受できることがあります。

ただし、通常は、これらの保険給付の受取人は契約者に指定されていることが多いです。そのため、保険給付が親権者に引き渡されないなど、元配偶者とトラブルが起きないように、離婚時に受取人を親権者に変更した方がよいでしょう(ただし、契約者でない者が受取人になれるのかは保険会社によって異なりますので、約款を確認したり保険会社に問い合わせしたりしておきましょう)。

学資保険の名義を親権者でない元配偶者のままにしておくデメリットとしては、たとえば次のようなものがあります。

- 勝手に契約者に学資保険を解約されてしまうリスクがある

- 解約されても保険会社は、契約者ではない親権者には返戻金を払い込まれない

- 契約内容を変更するなどの手続きが親権者単独でできない

このように契約者と親権者が一致しない場合、様々なデメリットがありますので、あまりおすすめできません。

(3)契約者と受取人の名義人を親権者に変更して学資保険を継続する

この方法のメリットとしては、親権者を契約者とし、支払いを継続することで、進学準備金や満期学資金を確実に受け取ることができます。

デメリットとしては、離婚時点での返戻金の半額分を相手方に支払う義務が発生してしまいます。

また、他の財産と相殺する場合は、離婚時にすぐに使える財産が少なくなります。

ただし、学資保険を受け取る代わりに通常支払うこととなる返戻金の半額分を、支払わない約束にすることも可能です。

過去の裁判例には、取得した遺産よりも多くの代償金を支払ってしまうと、贈与扱いになるというものがあります。

離婚時の財産分与でも同様に、離婚時点での返戻金を多く支払いすぎると贈与扱いになり、返戻金を受け取った側に贈与税がかかってしまう可能性がありますので、ご注意ください。

離婚時の財産分与を弁護士に相談するメリット

学資保険を含む財産分与などの離婚条件でもめたくない場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。

(1)項目の漏れなくすべての財産を分割できる

結婚期間中に夫婦で構築した財産といっても、どの財産が財産分与の対象なのかを正確に把握するのは難しいです。

弁護士は法律の専門家なので、的確な判断が可能であり、財産分与で損をするリスクの防止が期待できます。

(2)財産分与以外に請求できるお金も把握できる

慰謝料や養育費など、離婚時には財産分与以外に請求できるお金も存在しますが、これも知識がないと、慰謝料や養育費を請求できるケースに該当するのかなどの判断が難しいです。

離婚に関する相談を包括的に依頼することで、それらの問題もクリアにすることができます。

(3)後々のトラブルを防ぐための取り決めができる

離婚においては、学資保険の扱いはもちろん、その他の財産分与、親権、面会交流の頻度など、事前に取り決めておかなければトラブルの原因になるような項目が多数存在します。

弁護士に依頼することで、依頼人にとって最大限有利になるよう尽力してもらうことができ、当人同士の交渉が難しい場合には代理人として交渉をしてもらうことができます。

【まとめ】学資保険も財産分与が必要!弁護士への相談がおすすめ!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 財産分与とは、結婚期間中に取得した財産を離婚時に分割すること。

- 学資保険を財産分与する方法

- 学資保険を解約し、返戻金を財産分与する

- 養育費の一部と考えて財産分与の対象にしない

- 契約者と受取人の名義人を親権者に変更して学資保険を継続する

- 財産分与する場合には、弁護士への依頼がおすすめ!

- 項目の漏れなくすべての財産を分割できる

- 財産分与以外に請求できるお金も把握できる

- 後々のトラブルを防ぐための離婚契約ができる

今回の記事では、学資保険の財産分与についてご説明しました。ただ、財産分与にあたっては、学資保険だけでなく、例えば住居や住居のローン、車など夫婦が婚姻期間中にこれまで築いてきた財産全てで行う必要があります。離婚をする際には、事前に財産分与などについて離婚を取り扱う弁護士に相談することをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。

(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2024年8月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。