「離婚をすることを考えている。離婚にあたり離婚協議書を作成した方がいいと聞いたのだけれど、離婚協議書って何?」

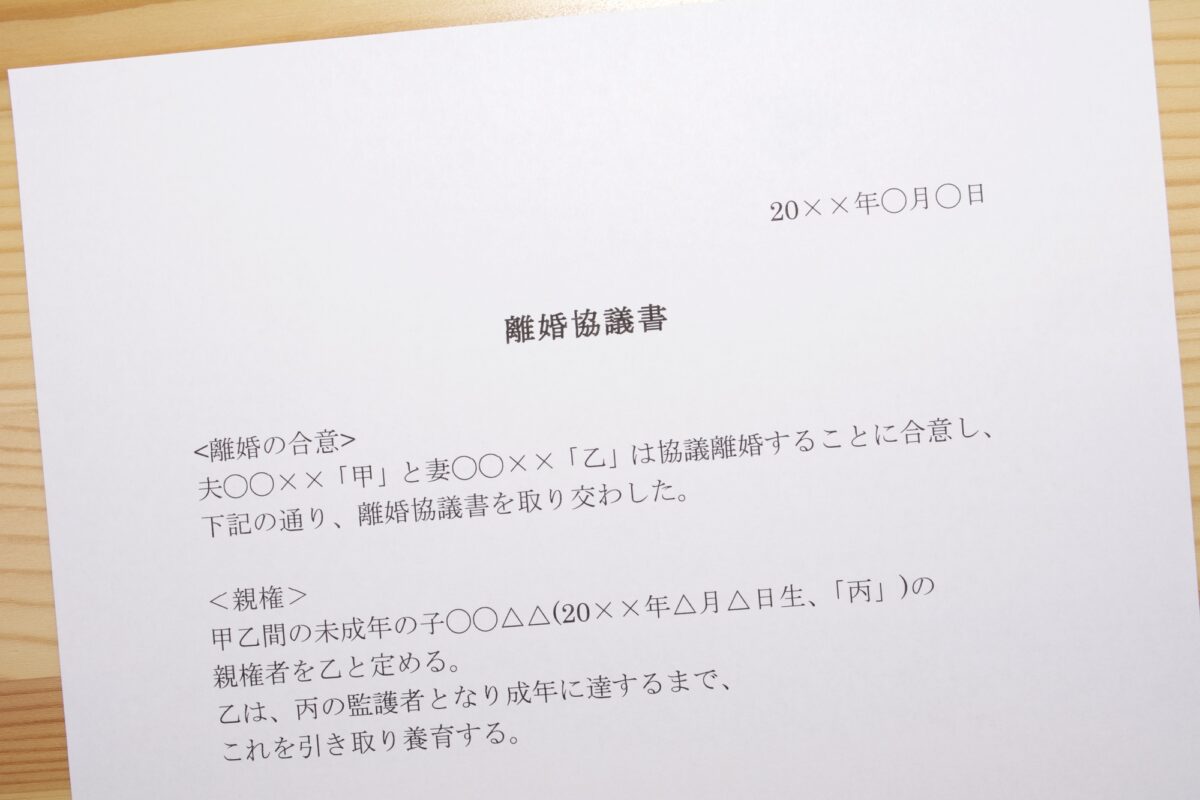

離婚協議書とは、離婚の際に、財産分与、慰謝料、離婚後の子どもの親権、養育費などについて取り交わした約束を書面化した契約書のことをいいます。

離婚の際に、財産分与や養育費などについてきちんと話し合わずに離婚協議書を作成しないでいると、後々、財産分与や養育費の金額や支払い方法などを巡ってトラブルが生じる可能性があります。

離婚後に後悔することのないよう、離婚の際に財産分与などについてはしっかりと話し合って、離婚協議書を残しておくようにしましょう。

ここを押さえればOK!

特に、金銭の支払いを含む取り決めは、未払いを防ぐために、公証役場で「強制執行認諾文言付き公正証書」として作成するのがおすすめです。これにより、万が一未払いが発生した場合でも、速やかに強制執行手続きを進めることができます。離婚に関するお悩みは、アディーレにご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

離婚協議書を作成しておく意味とは?

離婚協議書は、離婚の際に双方が合意した内容を書面にしたもので、夫婦間で話し合いが行われたことの証拠となります。

例えば、口約束だけで済ませてしまうと、後々「言った、言わない」のトラブルになる可能性があります。このようなトラブルを避けるために、離婚協議書の作成しておくことは大切です。また、もし相手が取り決めた内容を守らなかった場合、裁判などの法的手続きを進める際の証拠ともなります。

離婚協議書を作成するときに知っておきたいポイント

離婚協議書に入れるべき内容や作成方法など、離婚協議書を作成するときのポイントを解説します。

(1)離婚協議書の形式

離婚協議書は、離婚届のような決まった様式の書面があるわけではありません。離婚協議書の書式例については、書籍やインターネットで紹介されていますので、参考にするとよいでしょう。

ただし、紹介されている書式は一般的な内容となりますので、自分のケースで具体的にどのような内容で作成したらよいかについては、一度弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

(2)離婚協議書に記載するべき内容

離婚の際に、話し合って合意すべき内容については、夫婦によって異なります。

例えば、結婚後すぐに離婚する場合、同居期間中に夫婦で形成した財産がないのであれば、財産分与について話し合う必要はありません。

また、未成年の子どもがいる場合、親権者をどうするかの話し合いは必須ですし、養育費についても話し合う必要があるでしょう。

一般的に、離婚の際に夫婦で話し合って離婚協議書に記載する項目は次の通りです。

- 離婚に合意し、協議離婚すること

- 離婚届提出日(いつまでに)、提出者

- 財産分与(分与する財産の特定、支払う側・受け取る側の特定、支払う額、支払い方法、支払日など)

- 年金分割

- 慰謝料(支払う側・受け取る側の特定、金額、支払い方法、支払日など)

- 養育費(支払う側・受け取る側の特定、金額、支払い方法、支払日、支払いの終期、事故や病気で特別な出費が必要になった場合の双方の負担をどうするかなど)

- 未成年の子どもの親権者・監護者の決定

- 面会交流(面会の頻度、面会の時間、子どもの受け渡し方法など)

- 強制執行認諾文言付き公正証書を作成することの同意

- 同じ書面を2通作成し、1通ずつ保管する旨

最後に、夫婦2人がそれぞれ氏名・住所を記入し、署名押印します。上記のような離婚条件の話し合いを弁護士に任せることもできます。その場合には、弁護士が離婚協議書を作成し、弁護士が代理人として氏名・住所を記入して押印することになるでしょう。

(3)離婚協議書は夫婦で1通ずつ手元に保管

離婚協議書は、夫婦の離婚の際の約束事を書面にしたものです。後でトラブルが生じたときには、合意の存在及び内容についての証拠になりますので、同じ内容のものを2通作成して、1通ずつ手元に保管しておくようにしましょう。

原本は無くさないように保管して下さい。原本を無くしてしまった場合には、写真やコピーでも一定の証拠にはなりますので、スキャンしたりコピーを取ったりするなど、複数の方法で保管しておくとよいでしょう。

離婚協議書は公正証書で作成するのがおすすめ!

慰謝料や養育費の支払いなどは、約束した通り支払われるのが理想ですが、残念ながら、何らかの理由で支払いが滞るというトラブルが発生するケースも少なくありません。

このようなトラブルを防ぎ、またトラブルが発生してしまった場合に速やかに対処するために、金銭を支払う約束がある場合には、公証役場で強制執行認諾文言のある公正証書を作成しておく方がよいでしょう。

強制執行認諾文言のある公正証書があれば、支払う側に「強制執行されるくらいなら約束通り自主的に支払おう」という意識が働き、未払いを事前に防ぐ効果があります。また、未払いが生じた際には、速やかに強制執行という手段を検討することができます。

2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化されます!

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。

参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省

(1)具体的に何が変わる?

この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。

また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。

同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。

さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。

公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。

(2)デジタル化のメリットとデメリット

デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。

(2-1)メリット

メリットとしては、次の3点があげられます。

- 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。

- 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。

- スケジュール調整が容易になる。

(2-2)デメリット

デメリットとしては、次の3点があげられます。

- リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある 。

- 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。

- なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。

(3)手数料の見直し

手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。

また、養育費や死後事務委任契約の作成にかかる手数料はこれまでより軽減されます。

離婚協議書を作成する際によくある疑問(Q&A)

実際に離婚協議書を作成する際によくある疑問について説明します。

(1)離婚協議書を作成するタイミングは?

離婚協議書を作成するタイミングについて、法律上の決まりはありません。

離婚の同意が得られると、すぐに離婚届を役所に提出して離婚してしまう夫婦も少なくありませんが、それはお勧めしません。離婚の際に条件について話し合わずに離婚してしまうと、離婚後話し合うことが難しくなるおそれがあるからです。

したがって、離婚協議書は、離婚届の提出前に作成するようにしましょう。

(2)離婚協議書作成後の内容変更はできる?

基本的に、一度双方が合意して離婚協議書を作成した後に、後から「やはりここはこうしてほしい」と主張して、一方的に内容を変更することは困難です。双方が再度話し合って内容の変更に合意することができれば、後から内容を変更することはできます。

しかし、支払う金額が増えるなど変更後の内容が相手方に不利になる場合には、変更を拒否されるおそれがあります。したがって、最初の離婚協議書を作成して双方が押印する前に、記載内容について不備がないか、他に話し合って合意すべき事項がないかなどについて、慎重に検討するようにしましょう。

【まとめ】離婚をする際は、後のトラブルを防ぐため、離婚協議書の作成を

協議離婚は、離婚に合意して離婚届を役所に提出することで成立しますが、離婚届を提出する前に、離婚の際の条件について話しあって離婚協議書を作成することをお勧めします。

夫婦関係からして当事者間で冷静に話し合うことが困難という方や、話し合うこと自体がストレスで話し合いをしたくないという方は、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は、本人の代わりに離婚や離婚条件の交渉をし、離婚協議書を作成することができますし、公正証書の作成を希望する場合にはその対応も可能になります。離婚協議書の作成や交渉でお困りの方は、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。