「夫婦で話し合って離婚をしようと考えている。離婚協議書を作成した方がいいと聞いたのだけれど、書き方や、どんなことを書けばいいのかが分からない。」

しかし、財産分与、慰謝料など、離婚条件についてきちんと取り決めをして、書面で残しておかないと、後々、トラブルとなる可能性があります。

そのため、離婚の際には、離婚条件について話し合いをし、離婚協議書を作成するようにしましょう。

この記事が、後悔しない離婚に役立てば幸いです。

この記事を読んでわかること

- 離婚協議書に書くべきこと

- 離婚協議書の書き方(記載例付き)

- 離婚協議書を公正証書で作成するメリット

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

協議離婚する際は離婚協議書に離婚条件をまとめよう

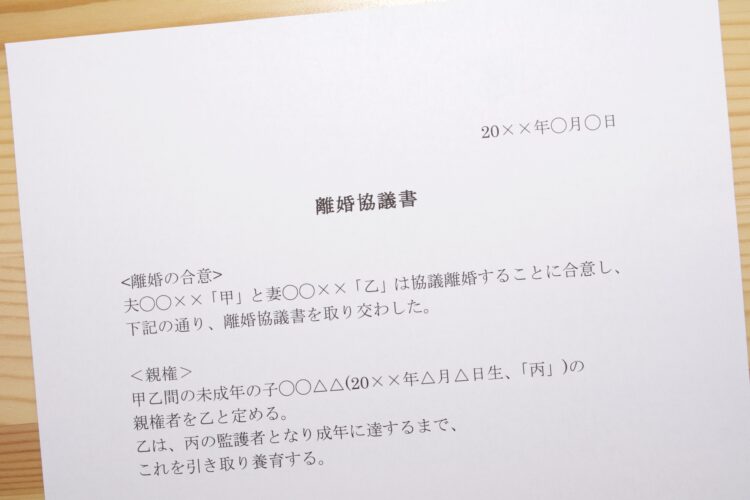

離婚協議書とは、協議離婚をする際に、夫婦間で取り決めたことを記載した契約書をいいます。

例えば、離婚協議書では、次のようなことを記載します(詳しくは後述します)。

- 離婚すること

- 財産分与

- 慰謝料

- 子どもの親権

- 養育費など

離婚をするにあたり、財産分与や慰謝料、養育費などについてきちんと取り決めをしておかないと、後々、支払い金額や支払い方法などを巡ってトラブルとなることがあります。

そのため、協議離婚をする際は、離婚条件について夫婦間で話し合いをし、離婚協議書を作成するようにしましょう。

(1)離婚協議書はいつ作成する?

協議離婚書を作成する時期について法律的な定めはないため、離婚届を提出する前後にかかわらず、離婚協議書を作成することは可能です。

ただし、夫婦間で離婚条件を取り決めてから離婚をした方が、後々のトラブル回避を期待できます。

そのため、離婚届の提出前に離婚協議書を作成しておいた方がよいでしょう。

なお、財産分与の内容を協議で決めることができなかった場合、家庭裁判所を通して財産分与の請求をすることができます。もっとも、これには離婚成立の日から2年以内に行わなければならないという制限があります(民法768条2項ただし書)。

また、離婚に伴う慰謝料(離婚慰謝料)は、離婚成立の日から3年以内に請求する必要があります(同法724条1号)。

離婚成立後だと、元配偶者が話し合いに応じてくれなくなったり、連絡が取れなくなったりして、これらの期限が経過してしまうリスクがあります。

そのため、離婚成立後に離婚協議書を作成しようと考えている方は、この点に注意が必要です。

(2)離婚協議書の書式は?

離婚協議書は、離婚届のような決まった様式の書式があるわけではありません。

インターネットで「協議離婚書 書式」「協議離婚書 サンプル」などで検索すると、法律事務所などが公開している協議離婚書の書式例を見ることができますので、参考にするとよいでしょう。

ただし、書式例はあくまで一般的なものです。協議離婚書にいかなる事項を定めるべきなのかは、個々の夫婦によって異なります。

そのため、公開されている書式例を使う場合には、自分のケースにあった内容に修正するようにしましょう。

どのような内容にしたらよいか分からないという方は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

後悔しない離婚協議書の書き方!離婚条件として定めるべき主な条件

離婚の際には、財産分与や慰謝料などについて話し合いを決めておかなければ、トラブルとなる可能性があることは前述のとおりです。

離婚するときにしっかりと話し合っておけばよかったと後悔をしないように、離婚協議書に定めるべき離婚条件について事前に把握をしておきましょう。

次では、離婚協議書に書くべき離婚条件とその記載例について解説します。

(1)離婚の合意・離婚届の提出

離婚条件ではありませんが、その前提として、夫婦間で離婚の合意がなされたことを離婚協議書に記載しておくのが通常です。また、離婚届をどちらが提出するかも同時に定めておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。

【記載例】

甲及び乙は、○○年△△月××日、協議離婚すること及び甲がその届出を行うことを合意する。

(2)子どもに関すること

未成年の子どもがいる夫婦では、子どもに関することを決めておかなければなりません。

特に、協議離婚をする場合、夫婦で話し合いをして、夫婦の内どちらが親権を持つか必ず決める必要があります(民法819条1項)。

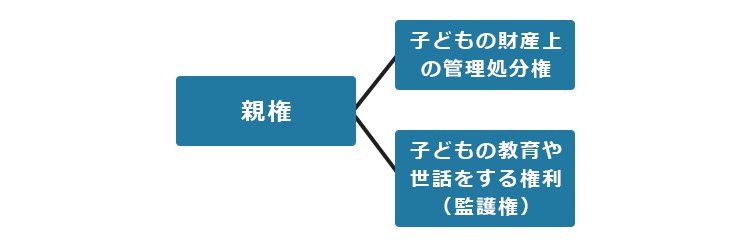

なお、親権には、子どもの教育や世話をする権利と子どもの財産上の管理処分権が含まれています。このうち、子どもの教育や世話をする権利を監護権といいます。

協議離婚をするにあたり、親権から監護権を分離して、夫婦の一方が親権者で、他方を監護権者とすることも可能です(同法766条1項)。

しかし、親権者と監護権者を別々に定めることが子どもの利益となることは少ないため、実務上は、相応の理由がある場合を除き、親権者と監護権者を一致させるのが通常となっています。

また、未成年の子どもがいる場合には、養育費及び面会交流についても詳しく定めておきましょう。

特に、養育費については、将来トラブルの原因となることが多いため、様々な場面を想定して、詳細な取り決めをしておくのがよいでしょう。

なお、養育費については、裁判所が公表している算定表が実務上大きな影響を持っています。そのため、夫婦間で養育費の額を決める際は、この算定表をもとにして話し合いをするのがよいでしょう。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所- Courts in Japan

【記載例】

- 親権・監護権について

甲乙間の子□□(平成○○年△△月××日生。以下、「丙」という)の親権者及び監護権者を甲と定めて、甲において監護養育することとする。 - 養育費について

乙は、甲に対して、丙の養育費として平成○○年△△月××日から丙が成年に達する日の属する月まで、毎月末日に、毎月~円を支払う。

※養育費については、このほかにも、病気や事故などで特別な出費が必要になった場合や進学の際の費用などについて、双方の負担をどうするか決めておくのがよい - 面会交流について

甲は、乙に対して、乙が月に1回、丙と面会交流することを認める。面会交流の日時、場所、方法は丙の利益を配慮して、甲及び乙が協議して定める。

(3)財産に関すること

夫婦が婚姻生活において共同で形成した財産がある場合、離婚時にこれを清算することになります。これを財産分与といいます。

分与すべき財産がある場合には、財産分与についても定めておきましょう。

財産分与について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

また、年金分割に関する取り決めを書くことも検討する必要があります。

年金分割制度は、離婚後に配偶者の年金保険料の納付実績(厚生年金保険および共済年金の納付実績)の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れるという制度です。

夫婦が離婚した場合において、一方の配偶者が婚姻期間中に働いていなかったり、働いていたとしても短期間であったときなどには、受給できる厚生年金(共済年金)給付額がないか、あってももう一方の配偶者に比べて少ないということになります。

年金分割制度により、一方の配偶者の年金保険料の納付実績の分割を受ければ、これに応じた年金を受け取ることができますので、受け取れる年金の増額が期待できます。

【記載例】

- 財産分与について

『乙は、甲に対して、本件離婚における財産分与として、金~円の支払義務があることを認め、これを一括して、○○年△△月××日限り、乙名義の□□銀行■■支店の普通預金口座(口座番号:~)に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲が負担するものとする。』 - 年金分割について

『甲と乙は、甲乙の婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意した。』

参考:年金分割|法務省

参考:離婚時の年金分割|日本年金機構

(4)慰謝料について

例えば、夫婦の一方が不倫(不貞行為)をして、それが原因となって離婚に至ったような場合には、不貞行為をした配偶者に対して離婚慰謝料を請求することができます。

ただし、専門家を挟まずに夫婦間で離婚慰謝料について取り決めをしてしまうと、必要以上に少額(あるいは多額)の慰謝料の支払いを約束してしまうことになりかねません。

そのため、弁護士などの専門家に一度相談しておくことをお勧めします。

【記載例】

乙は、甲に対して、本件離婚に伴う慰謝料として、金~万円の支払い義務があることを認め、これを一括して、○○年△△月××日限り、乙名義の□□銀行■■支店の普通預金口座(口座番号:~)に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙が負担する。

(5)「清算条項」を入れる

離婚協議書には、必ず「清算条項」を入れるようにしましょう。

離婚協議書における清算条項というのは、当該離婚協議書で定めた事項以外に、当事者間に何らの債権債務(=権利や義務)がないことを確認する条項です。

清算条項を入れておかないと、請求が蒸し返されたりするおそれがあるため、後のトラブルを回避するため、必ずいれておくようにしましょう。

【記載例】

- 清算条項

甲及び乙は、本件離婚に関し、本合意書で定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。

清算条項について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

後悔しないために!離婚協議書は公正証書にしよう

離婚協議書は私的な文書ですので、約束が守られなかった場合に、それを根拠として、相手方の財産に強制執行をして支払いを強制することはできません(強制執行するためには、別途、裁判をするなどの手続きが必要です)。

慰謝料や養育費の支払いは、約束した通り支払われるのが理想ですが、残念ながら、何らかの理由で支払いが滞るというトラブルが発生するケースも少なくありません。

このようなトラブルに備え、金銭を支払う約束がある場合には、公証役場で強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておく方がよいでしょう。

強制執行認諾文言付きの公正証書があれば、支払う側に「強制執行されるくらいなら約束通り自主的に支払おう」という意識が働き、未払いを事前に防ぐ効果があります。

また、現実に未払いが生じた際には、速やかに強制執行という手段をとることができます。

2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。

参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省

参考:公正証書の作成の手続がデジタル化されます!|公証人連合(https://www.koshonin.gr.jp/images/7aaee7fb5b3de582f4a87b5179dd478d.pdf)

(1)具体的に何が変わる?

この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。

また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。

さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。

公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。

(2)デジタル化のメリットとデメリット

デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。

(2-1)メリット

メリットとしては、次の3点があげられます。

- 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。

- 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。

- スケジュール調整が容易になる。

(2-2)デメリット

デメリットとしては、次の3点があげられます。

- リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある 。

- 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。

- なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。

(3)手数料の見直し

手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。

また、養育費や死後事務委任契約の作成にかかる手数料はこれまでより軽減されます。

【まとめ】離婚協議書には慰謝料などの条件をしっかりと記載し、公正証書にしておくと良い

本記事で解説したとおり、離婚の際には、親権や財産分与などのさまざまな離婚条件について夫婦間でしっかりと話し合いをし、取り決めを行う必要があります。

しかし、合意したらそれで終わりではありません。

離婚条件をめぐるトラブルを防止するため、夫婦間で取り決めた内容はしっかりと離婚協議書にまとめておきましょう。

離婚条件や交渉でお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。