離婚協議が整い、いざ離婚協議書を作成する際に、

「具体的にどのようなことをどのような言葉で記載したら良いの?」

「作成するために必要な費用はいくらくらいかかるの?」

などと戸惑ってしまうこともあると思います。

離婚を焦るあまり、条件が曖昧なまま離婚届を提出してしまうと、離婚後に後悔したり、トラブルの原因となったりしてしまいます。離婚する前には慰謝料や養育費などについてきちんと話し合い、離婚協議書を作成するようにしましょう。

ここを押さえればOK!

離婚協議書の作成費用の相場は、弁護士に依頼する場合は5万~10万円程度、行政書士に依頼する場合は2万~6万円程度となります。このように聞くと、弁護士よりも行政書士に依頼する方がいいように思われるかもしれませんが、弁護士に依頼することで、書類作成だけでなく、交渉や調停・裁判の代理も依頼でき、トラブルを未然に防ぐことができます。離婚問題でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!

自宅でらくらく「おうち相談」

「誰にも知られずに相談したい」「仕事や家事が忙しく時間がない」

アディーレならお電話・オンラインでの相談が可能です!

離婚協議書とは?必要な理由についても解説

離婚をする方法には、裁判所が手続きに関わる「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」の他に、夫婦の合意によって成立する「協議離婚」があります。

このうち、協議離婚で離婚をする夫婦は8割を超えています。

その理由は、協議離婚であれば、当事者間の話し合いのみで完結するため、後は離婚届を役所に提出すれば手続きが完了し、他の方法よりも簡単に手続きが終わるためです。

※離婚協議で配偶者と離婚原因や離婚条件を合意できない場合や、配偶者が交渉の席についてくれず交渉が進まないといった場合には、『離婚調停』→『離婚訴訟』と進むことになります。

『離婚届』には「夫婦が離婚をすること」「(未成年の子どもがいる場合)子どもの親権」以外の取り決めの内容について、記載の必要がありませんし、そもそも所定の離婚届用紙に記載する欄もありません(所定の離婚届用紙には、1.面会交流の取り決めの有無、2.養育費分担の取り決めの有無、3.2の取り決めの方法についてアンケート形式の記載がありますが、面会交流・養育費について取り決めをしていなくても離婚届は受理されます)。

しかし、さまざまな点について取り決めをしないままに離婚すると、あとから養育費や子どもの面会交流、財産分与などについてのトラブルの原因となるおそれがあります。

そこで、離婚の際には慰謝料や養育費などについての取り決め内容をまとめた契約書を作成することをおすすめします。この作成する契約書のことを『離婚協議書』といいます。

離婚協議書の作成にかかる費用の相場はどれくらいか?

弁護士などに依頼せずに離婚協議書を作成する場合でも、公正証書で作成する場合には公証人手数料などが必要となります。一方で、離婚協議書の作成を弁護士などの専門家に依頼する場合には、公証人手数料に加えて弁護士費用も支払う必要があります。

(1)離婚協議書作成費用

離婚協議書作成費用は、弁護士に依頼するのか行政書士に依頼するのか、どの事務所に依頼するのかによっても異なります。

あくまでも参考の金額ですが、およそ次のような金額が設定されていることが多いようです。

- 弁護士に依頼する場合は5万~10万円程度

- 行政書士に依頼する場合は2万~6万円程度

(2)公証人手数料

公証人手数料は合意した慰謝料や養育費などの金額により変動します。

次の表をご参照ください。

| 番号 | 法律行為の目的の価額 | 金額 |

| 一 | 百万円以下のもの | 五千円 |

| 二 | 百万円を超え二百万円以下のもの | 七千円 |

| 三 | 二百万円を超え五百万円以下のもの | 一万千円 |

| 四 | 五百万円を超え千万円以下のもの | 一万七千円 |

| 五 | 千万円を超え三千万円以下のもの | 二万三千円 |

| 六 | 三千万円を超え五千万円以下のもの | 二万九千円 |

| 七 | 五千万円を超え一億円以下のもの | 四万三千円 |

| 八 | 一億円を超え三億円以下のもの | 四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額 |

| 九 | 三億円を超え十億円以下のもの | 九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額 |

| 十 | 十億円を超えるもの | 二十四万九千円に超過額五千万円までごとに八千円を加算した額 |

(3)離婚協議書作成にかかる費用の計算例

ここでは、離婚協議書作成にかかる費用の一例を紹介します。

(3-1)弁護士などに依頼した書類作成費用

依頼する事務所により異なります。

さきほどと同じ参考額ですと、次のとおりです。

弁護士に依頼する場合は5万~10万円程度

行政書士に依頼する場合は2万~6万円程度

(3-2)公証人手数料

公証人手数料は離婚協議書にて約定した支払い金額の合計から算出するのではなく、養育費や慰謝料などそれぞれ別個の手数料を算出したものを合計した金額として計算されます。

(例)

- 養育費:子ども6歳、20歳まで月6万円の養育費を支払う場合

6万円×12ヶ月×10年=720万円

公証人手数料1万7000円

養育費は定期給付にあたるため、支払期間が10年以上の長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額となります。 - 慰謝料:300万円の場合

公証人手数料1万1000円 - 財産分与:200万円の場合

公証人手数料7000円

公証人手数料合計=3万5000円

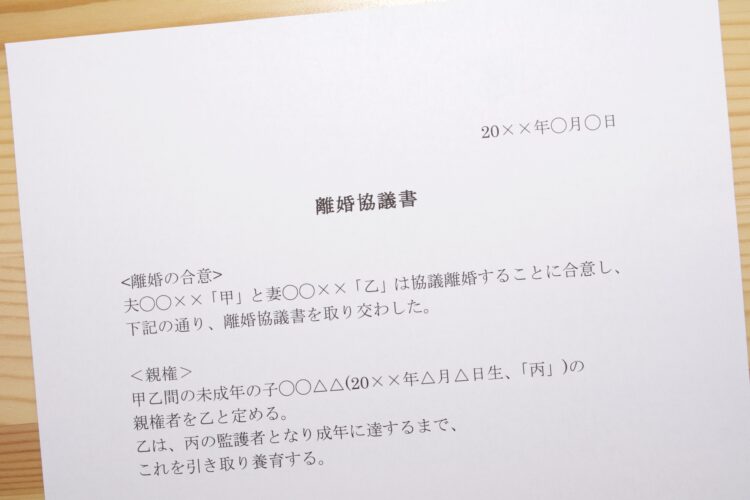

離婚協議書で取り決めておいたほうが良い項目

離婚協議書には何を記載する必要があるのでしょうか。

離婚後にトラブルにならないよう、離婚協議書で取り決めておいたほうが良い内容について解説します。

(1)慰謝料

離婚原因が配偶者の不倫等の場合は、慰謝料を請求することができます。

慰謝料とは、相手の加害行為によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したもので、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償として位置づけられています。

慰謝料の金額は、法律で定められているわけではありませんが、裁判上の相場があり、不倫が発覚しても離婚しない場合は数十万~100万円程度、不倫によって離婚に至った場合は約100万~300万円程度と言われています。もっとも、これらはあくまで裁判になった場合の相場であり、相場以上の金額で合意できることもあります。

慰謝料の取り決めをする際には、有効な条項となるように、次のような事項について離婚協議書に記載しましょう。

- 慰謝料の有無

- 支払う側と受け取る側の特定(誰が支払い、誰が受け取るのか)

- 慰謝料の金額、支払期限、支払方法

- 振り込みの場合、振込手数料を誰が(どちらが)負担するのか

離婚協議書の作成時において、すでに慰謝料の一部の支払いがなされている場合には、当該支払いの位置づけを明確にするためにも、その金額および慰謝料の総額も記しておいた方が後々のトラブルを避ける観点からも良いでしょう。

(2)財産分与

「財産分与」とは、離婚にあたり、夫婦で築いた財産を清算、分配することです。

夫婦で築いた財産であれば、共有名義の財産だけでなく夫婦どちらか一方の名義の財産も対象に含まれます。

例えば、土地や建物などの不動産、自動車、家財道具のほか、飼っているペットや投資信託などの有価証券、各種会員権、夫婦の一方の退職金なども基本的には財産分与の対象となります。

実際にどのくらいの割合で財産を分けるかについては財産を築き上げた貢献度に応じて決まりますが、夫婦各々2分の1が原則です。これは専業主婦や専業主夫の場合でも同じです。その理由は、家事労働によってもう一方の労働を支え夫婦の資産形成に貢献したと考えられているためです。

もっとも、上記の割合はあくまで原則であり、個別の事情によって割合は変わりますので、夫婦の一方の寄与度が他方よりも高い場合には、寄与度の高い方が多額の財産分与を受けることもあります。

なお、お互いの合意があれば、自由な割合で分けることもできます。

財産分与について取り決めをする際には、有効な条項となるよう、次のような事項についても記載しましょう。

- 財産分与の有無

- 分与する財産の特定

- 支払う側と受け取る側の特定(誰が支払い、誰が受け取るのか)

- 財産として支払う金額、支払期限、支払方法

- 振り込みの場合、振込手数料を誰が(どちらが)負担するのか

(3)子どもに関わること

子どもがいる場合は、養育費の支払いなどで、離婚後も配偶者との関係が続くことも多いです。

子どもの将来のためにも、子どもに関わる離婚条件は特にしっかりと定めることをおすすめします。

(3-1)親権者

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、離婚の届出時に父母のどちらか一方を親権者として指定します。

離婚の際に役所に提出する離婚届には子どもの親権者を記載する欄があり、夫婦に未成年の子どもがいる場合はこの欄が埋まっていなければ離婚届を受理してもらうことができません。

(3-2)養育費

子どもがいる場合には養育費についての取り決めは重要です。

養育費とは「子どもの監護や教育のために必要な費用」のことで、監護権を持たない親(一般的に子どもと離れて暮らす親)が監護権を持つ親に支払うものです。親には、自分と同程度の生活水準で子どもを養育する「生活保持義務」があります(民法第877条第1項)。

離婚によって親権や監護権を失ったとしても、法律上の親子関係(養育義務)は継続するため(民法第766条第4項)、離婚により子どもと離れて暮らすことになったとしても、養育費を支払う義務があります。

(3-3)面会交流

離婚後も、親子関係が消えるわけではありません。

『面会交流』とは、離婚後子どもと離れて暮らす親(非監護親)が子どもに会ったり交流したりすることです。

面会交流の頻度や方法等については、父母が「子の利益を最も優先して」「協議で定める」ことになっています(民法第766条第1項)。

面会交流の条件について協議で合意できなければ、家庭裁判所が面会交流の条件を定めることになります。

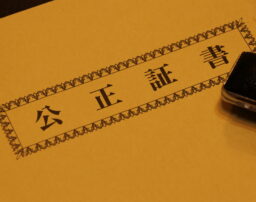

離婚協議書は公正証書にしておくのがおすすめ!

離婚協議書は必ず公正証書で作成しなければならないというものではありません。離婚協議書作成費用を安く抑えたい場合には、公正証書で作成しないというのも1つの選択肢かもしれません。

しかし、慰謝料や養育費などのお金の取り決めを行った場合には、公正証書で作成をおすすめします。

なぜなら、強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくことで、将来慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に、裁判をしなくても相手の財産を差し押さえる強制執行手続きをとることができるからです。

将来後悔しないで済むように、夫婦で話し合った内容は公正証書に残しておきましょう。

2025年10月1日から公正証書の作成がデジタル化されます!

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されます。これにより、利用者にとって大きく利便性が向上することになりました。

参考:公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について|法務省

(1)具体的に何が変わる?

この改正により、公正証書の原本は紙からPDFの電子データへと移行し、公証役場の専用システムに保管されるようになります。

また、対面で印鑑証明書等による本人確認が必要だった申込も、来所不要で、電子署名などで電子的に申込ができるようになります。

同じく対面が必要だった作成手続も、本人が希望して公証人が相当と認めるときには、ウェブ会議システムを利用した「リモート方式」での作成が可能となります。自宅や施設からでも公正証書を作成できるようになります。

さらに、これまでの作成に必要だった本人の押印は不要となり、署名は電子サインへ変更、公証人の署名も電子サイン・電子署名へと変わります。

公正証書の作成後に本人に交付される正本・謄本は、今まで書面のみでしたが、電子ファイルでの交付が選択可能になります。

(2)デジタル化のメリットとデメリット

デジタル化には大きなメリットもありますが、デメリットもあります。

(2-1)メリット

メリットとしては、次の3点があげられます。

- 電子的な本人確認による申込、Web会議による作成が可能となり、データで受け取ることができるので、公証役場への移動が不要になり、利便性が向上する 。

- 原本が電子データになることで紛失・改ざんリスクが軽減される。

- スケジュール調整が容易になる。

(2-2)デメリット

デメリットとしては、次の3点があげられます。

- リモート方式にはPCやウェブカメラなどの機材が必要で、デジタルデバイドが生じる可能性がある 。

- 厳格な本人・意思確認が要求される公正証書は、ウェブ会議の利用は慎重にすべきとされている。

- なりすましやデータ消失などのセキュリティリスクが懸念される。

(3)手数料の見直し

手数料についても見直しが行われ、公正証書の正本・謄本を電子データで受け取るときは、1通2,500円が新設されます。紙の場合は、用紙1枚あたり300円です。

また、養育費や死後事務委任契約の作成にかかる手数料はこれまでより軽減されます。

離婚協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

離婚協議書の作成は、弁護士や司法書士、行政書士に依頼することができます。

(1)弁護士と司法書士・行政書士の違い

弁護士と司法書士、行政書士では可能な業務の範囲が法律で定められています。簡単に資格についての違いを説明すると、次のとおりです。

| 弁護士 | 基本的に法律業務全般を行うことができる資格 |

| 司法書士 | 主に登記・供託を扱う資格 |

| 行政書士 | 主に役所に提出する書類の作成を行う資格 |

(2)弁護士に依頼するメリット

弁護士・司法書士・行政書士、どこに相談にいけば良いのか分からないというお悩みもよく耳にします。

ここでは、弁護士・司法書士・行政書士を費用や業務範囲の観点から比較し、弁護士に依頼するメリットを紹介します。

(2-1)費用

費用について、司法書士・行政書士が「弁護士に比べて費用がかからない」と宣伝することもあるようですが、これは依頼する事務所により異なるので、価格が高めに設定されている司法書士・行政書士もあります。

弁護士だから高いとか行政書士であれば安いといった判断をせず、費用の相場を参考に、価格について問い合わせた上で判断した方が良いでしょう。

(2-2)扱える業務の範囲

次に、扱える業務の範囲です。弁護士の場合は基本的に法律業務全般を扱うことができます。

はじめは協議離婚をしようと思っていても、条件面などで折り合いがつかないと調停や裁判になることがあります。

司法書士や行政書士の場合は取扱い業務が限られており、離婚協議書等の書類の作成は可能ですが、離婚の条件や内容について相手方と交渉したりすることはできません。

他方で弁護士の場合は、交渉を含め法律業務全般を扱うことができるため、離婚協議書の作成の時点で調停や訴訟の代理人業務ができる弁護士に依頼しておくと、調停や裁判になった際にも、そのままその弁護士に代理人になってもらうことができるというメリットがあります。

ある程度法的知識がある方であれば、司法書士・行政書士への依頼でも離婚協議書は作成可能です。しかし、そうでない場合には負担が大きいことから、弁護士に依頼することがおすすめです。

【まとめ】弁護士には、離婚協議書の作成だけでなくトラブルに関する交渉なども依頼できる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

- 離婚協議書の作成を専門家に依頼する場合の費用(相場)

- 弁護士に依頼する場合は5万~10万円程度

- 行政書士に依頼する場合は2万~6万円程度

- 慰謝料や養育費などの支払いの合意がある場合には、離婚協議書は、公正証書にしておいた方がよい

- 離婚協議書の作成だけでなく、後に調停や訴訟になった際にも対応してもらえるよう、弁護士に相談するのがおすすめ

今回の記事では、離婚協議書についてご説明しました。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。

(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール:0120-554-212)にご相談下さい。